基于空間相互作用模型的近代中國經(jīng)濟區(qū)域劃分研究

武 強 和一南

(河南大學黃河文明與可持續(xù)發(fā)展研究中心,河南開封 475001)

引 言

經(jīng)濟區(qū)域的確定和劃分,是經(jīng)濟地理學研究的一項重要任務。當代中國經(jīng)濟區(qū)域的形成是以近代通商口岸的影響范圍為基礎(chǔ)的,為了全面理解當代中國經(jīng)濟格局的機理及發(fā)展趨向,分析其形成的歷史根源便有了充分的合理性。

通商口岸體系對于近代中國除了政治、軍事等方面的意義外,更加促進了中西之間經(jīng)濟、文化等多個方面的交流。在近代中國的大背景下,影響中國經(jīng)濟地理格局演變的因素很多,但就經(jīng)

濟發(fā)展的總體趨勢而言,現(xiàn)代化因素的影響是最為明顯的。這些因素通過通商口岸進入中國(1)[美] 羅茲·墨菲著,上海社會科學院歷史研究所編譯: 《上海——現(xiàn)代中國的鑰匙》,上海人民出版社1986年版。,以各種途徑向內(nèi)地傳播,進而形成“港口—腹地”這種由點到面的格局,從而建構(gòu)起近代中國經(jīng)濟地理格局形成的機理。20世紀90年代以來,戴鞍鋼、吳松弟、樊如森等學者對這方面進行了諸多研究。這些研究以史料梳理為基礎(chǔ),詳細描述了各個通商口岸的大致腹地(影響范圍)的大小,突出成果有如《中國近代經(jīng)濟地理》系列叢書等(2)戴鞍鋼: 《發(fā)展與落差——近代中國東西部經(jīng)濟發(fā)展進程比較研究(1840—1949)》,復旦大學出版社2006年版;吳松弟: 《港口—腹地與中國現(xiàn)代化的空間進程》,《河北學刊》2004年第3期;復旦大學歷史地理研究中心主編: 《港口—腹地和中國現(xiàn)代化進程》,齊魯書社2005年版;樊如森: 《近代華北經(jīng)濟地理格局的演變》,《史學月刊》2010年第9期;吳松弟主編: 《中國近代經(jīng)濟地理》,華東師范大學出版社2015、2016年版。。

近代通商口岸開放,雖然幾乎不是中國的主動行為,而是迫于外界壓力的結(jié)果(3)楊天宏: 《自開商埠的地域分布及其對清季外貿(mào)市場網(wǎng)絡體系發(fā)育的影響》,《四川大學學報(哲學社會科學版)》1999年第2期。,但卻形成了近代中國至關(guān)重要的對外開放窗口,國內(nèi)外兩個方向的經(jīng)濟要素通過港口的交互貿(mào)易實現(xiàn)了雙向交流。通商口岸體系在中國與世界兩個層面上起到了建構(gòu)經(jīng)濟區(qū)域的作用,也基于此,才會有“陸向腹地”與“海向腹地”的區(qū)分。(4)王列輝: 《航運網(wǎng)絡與港口發(fā)展——以近代上海港為中心》,《史林》2014年第2期。王哲等關(guān)注了通商口岸體系中以各城市為代表的點與點之間的關(guān)系,從“源”與“流”的角度探討近代中國經(jīng)濟資源的流動。(5)王哲、吳松弟: 《中國近代港口貿(mào)易網(wǎng)絡的空間結(jié)構(gòu)——基于舊海關(guān)對外—埠際貿(mào)易數(shù)據(jù)的分析(1877—1947)》,《地理學報》2010年第10期。通商口岸的海關(guān)統(tǒng)計資料更側(cè)重“點”的數(shù)據(jù)特征,若想更進一步從對“點”擴展到對“面”的區(qū)域研究,便要考慮利用其他理論方法來探索。

至于經(jīng)濟區(qū)域的劃分標準,鄒逸麟等學者曾有過理論層面的論述,提出某個經(jīng)濟區(qū)應當具備的四個標準,即區(qū)域性、綜合性、專業(yè)化、中心城市,并認為在經(jīng)濟區(qū)的劃分中,相較于行政區(qū)劃,自然地理因素更為重要。(6)鄒逸麟: 《我國古代經(jīng)濟區(qū)的劃分原則及其意義》,《中國史研究》2001年第4期。克里斯塔勒的中心地理論中已經(jīng)有過說明,不同等級的城鎮(zhèn)之所以能夠成為區(qū)域的經(jīng)濟中心,并建構(gòu)起自己的影響區(qū)域,根基在于市場交易網(wǎng)絡的存在。(7)李小建: 《經(jīng)濟地理學》,高等教育出版社1999年版,第86—88頁。受這一理論的啟發(fā),施堅雅也在研究中國四川的農(nóng)村市場和社會結(jié)構(gòu)時采用了這種方法,即使是在以農(nóng)業(yè)與小手工業(yè)的生產(chǎn)為主體的近代中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中,仍然需要一個市場網(wǎng)絡來實現(xiàn)各種產(chǎn)品的價值,經(jīng)濟區(qū)域就同市場網(wǎng)絡緊密相關(guān)。(8)[美] 施堅雅著,史建云、徐秀麗譯,虞和平校: 《中國農(nóng)村的市場和社會結(jié)構(gòu)》,中國社會科學出版社1998年版。近代中國雖然有通商口岸存在,但對外貿(mào)易網(wǎng)絡與傳統(tǒng)內(nèi)貿(mào)網(wǎng)絡其實是相輔相成的,在分析海關(guān)貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,其實已經(jīng)包含了傳統(tǒng)與現(xiàn)代的雙重因素。不過,雖然當代中國的經(jīng)濟區(qū)劃有東、中、西部經(jīng)濟區(qū)等一系列的劃分方法,其基本都是以行政區(qū)劃作為基礎(chǔ)。經(jīng)濟區(qū)劃服從于行政區(qū)劃的范圍,使經(jīng)濟區(qū)域之間的聯(lián)系被一定程度地割裂。

另兩類經(jīng)濟區(qū)劃方法試圖突破行政區(qū)劃的限制。一是流域區(qū)劃的方法: 以河流為中心,大致以分水嶺為界線劃分區(qū)域,其目的是結(jié)合河流整治進行全流域的經(jīng)濟開發(fā)。根據(jù)流域經(jīng)濟區(qū)進行綜合開發(fā)的成功例子有美國的田納西河流域和法國羅訥河里昂—地中海段綜合開發(fā)等。(9)汪一鳴: 《美國田納西河流域地區(qū)綜合開發(fā)與城鎮(zhèn)化》,《世界地理研究》2013年第3期;張文嘗: 《法國羅訥河開發(fā)及其開發(fā)模式介紹》,《地理科學進展》1997年第1期。近年來,不少歷史地理學者提倡的“流域地理學”研究(10)王尚義、李玉軒、馬義娟: 《地理學發(fā)展視角下的歷史流域研究》,《地理研究》2015年第1期。,也是這一經(jīng)濟區(qū)域劃分方法的體現(xiàn)。二是中心城市法: 顧朝林根據(jù)美國經(jīng)濟學家埃德加·胡佛(Edgar M. Hoover)“每一個地區(qū)必須包含至少有一個中心城市組成的核心”的觀點,提出九大城市經(jīng)濟區(qū),認為區(qū)域經(jīng)濟是以中心城市為軸心進行輻射發(fā)展的,并在全國形成九大城市經(jīng)濟區(qū)。(11)顧朝林: 《中國城市經(jīng)濟區(qū)劃分的初步研究》,《地理學報》1991年第2期。這就是參照西方發(fā)達國家以城市為中心的理論劃分綜合經(jīng)濟區(qū)。

利用通商口岸體系進行經(jīng)濟區(qū)域劃分的一個前提條件,是中國絕大部分地區(qū)已經(jīng)在通商口岸體系塑造的外向型經(jīng)濟的影響之下。如何評價是否達到這一狀態(tài),可以以通商口岸的開埠年代部分加以確定。1842年《南京條約》之后,沿海、沿江、沿邊的通商口岸在中國舊海關(guān)的統(tǒng)合之下,逐漸成為一個體系;清末新政時期,清政府又自主開放了大量通商口岸,部分自開通商口岸也成為舊海關(guān)統(tǒng)計體系的組成部分,如東北地區(qū)許多較小的口岸。海關(guān)統(tǒng)計中通商口岸數(shù)量的變化,充分表現(xiàn)了通商口岸的經(jīng)濟力量對內(nèi)地的全面影響,這種變化在1911年初步成形,又經(jīng)過20年的內(nèi)涵式發(fā)展,在1931年達到了相對穩(wěn)定的格局(12)吳松弟主編: 《中國近代經(jīng)濟地理》第一卷《緒論和全國概況》,華東師范大學出版社2015年版,第451—453頁。,后因抗戰(zhàn)爆發(fā),這一中國經(jīng)濟地理格局也就定格在20世紀30年代,一直影響至當代。而如何在對史料考證性梳理的“質(zhì)性”研究后,利用相對直觀科學的計量方法,在“量化”層面呈現(xiàn)出通商口岸體系對近代中國經(jīng)濟地理格局的形成、演化甚至對當代中國經(jīng)濟區(qū)劃的影響,即是筆者想要進行的嘗試。

一、 近代通商口岸城市腹地范圍劃分的初步分析

近代中國通商口岸的影響范圍因受自然地理、歷史傳統(tǒng)等不同因素的多重作用,其影響范圍在近代的變化特征、影響機制都還有進一步探究的空間。其經(jīng)濟意義不僅表現(xiàn)在對外貿(mào)易層面,也深入到中國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的整體層面,成為對中國經(jīng)濟地理格局進行研究的基礎(chǔ)。子口稅貿(mào)易是近代初期海關(guān)統(tǒng)計資料中比較系統(tǒng)的一類數(shù)據(jù),相對明確地標示了各主要通商口岸通過對外貿(mào)易建構(gòu)自身腹地的過程。下文即以此類數(shù)據(jù)為對象,分析以上海、漢口、天津等通商口岸為中心的經(jīng)濟區(qū)域的初步確定。

近代中國舊海關(guān)的子口稅,“是進口洋貨輸入中國內(nèi)地以及土貨運至通商口岸尋求出口的過程中所繳納的抵代通過稅的一種。這種抵代稅相當于進出口稅的一半,故又稱‘子口半稅’”。外國商人又提出以子口稅代替厘金的方法,以增加商品銷量。子口稅的性質(zhì)是“對國內(nèi)貿(mào)易的一個管窺式的抽樣調(diào)查”,但“并未在全國范圍廣泛推行,其主要施行范圍是在長江沿線,而在北方諸港或廣州等地則較少被當?shù)厣倘怂邮堋?13)王哲: 《源—匯數(shù)據(jù)在近代經(jīng)濟史中的使用初探——以19世紀末長江中下游諸港的子口稅貿(mào)易數(shù)據(jù)為例》,《中國經(jīng)濟史研究》2013年第2期。。因此,選取長江流域的漢口、南京、鎮(zhèn)江、上海以及天津等北方幾個較大的通商口岸,依據(jù)這些通商口岸對腹地范圍內(nèi)各省以及下屬各府州進出口商品的數(shù)量,再通過對子口稅中比較有代表性的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,初步分析其影響范圍。選取的這些通商口岸的基本歷史經(jīng)濟地理情形如下:

(1) 天津: 明清時期,天津因漕運而興起,處于進京的咽喉要道,區(qū)位條件非常優(yōu)越。1860年英法聯(lián)軍攻占天津,天津被迫開埠,是中國開放最早的通商口岸之一。外國的商品不斷運往天津,天津成為洋貨進口的主要港口,華北、西北廣大腹地的各類土貨也經(jīng)由此地運往海外。(14)吳松弟、樊如森: 《天津開埠對腹地經(jīng)濟變遷的影響》,《史學月刊》2004年第1期。

(2) 漢口: 長江沿線口岸,明清以來一直是重要的貿(mào)易集散地,為四大名鎮(zhèn)之一。1861年開埠通商后成為長江黃金水道上和上海并列的兩大口岸之一,上海是全國外貿(mào)中心,漢口則被視為內(nèi)地貿(mào)易的中心。(15)張珊珊: 《近代漢口港與其腹地經(jīng)濟關(guān)系變遷(1862—1936)——以主要出口商品為中心》,復旦大學博士學位論文,2007年,第1—5頁。漢口作為較早開放的通商口岸,因其有利的區(qū)位優(yōu)勢,以廣闊的內(nèi)地作為其原料輸出基地和商品市場,對外貿(mào)易迅速發(fā)展,繁華程度不在上海之下。

(3) 鎮(zhèn)江: 東部沿江城市,地處江蘇省東南部,1858年開放通商。鎮(zhèn)江處于長江和京杭大運河的交匯點,貫穿東西,通達南北,地理位置優(yōu)越,成為西方列強進行中西貿(mào)易的落腳點。(16)馬紅霞、蔡舸: 《論第二次鴉片戰(zhàn)爭對鎮(zhèn)江港的影響》,《江蘇社會科學》1999年第5期。鎮(zhèn)江開埠后,源源不斷的洋貨經(jīng)長江運往廣闊腹地,從洋貨轉(zhuǎn)運的價值量便可看出鎮(zhèn)江在中國近代港口貿(mào)易中占有一席之地。

(4) 上海: 地處長江入海口,也是中國海岸線的中點,地理位置極為優(yōu)越,與全國主要港口均來往便利。1843年上海開埠之后,以其區(qū)位優(yōu)勢,很快取代廣州成為當時中國第一對外通商貿(mào)易口岸。(17)張仲禮、潘君祥: 《上海城市經(jīng)濟的近代化及對長江流域經(jīng)濟的影響》,《上海社會科學院學術(shù)季刊》1992年第3期。上海不僅是全國外貿(mào)中心,也是全國外貿(mào)轉(zhuǎn)運核心,埠際貿(mào)易是其主要貿(mào)易內(nèi)容之一。從不同歷史時期觀察,上海港口影響的腹地范圍不一樣,腹地范圍也在不斷變化。

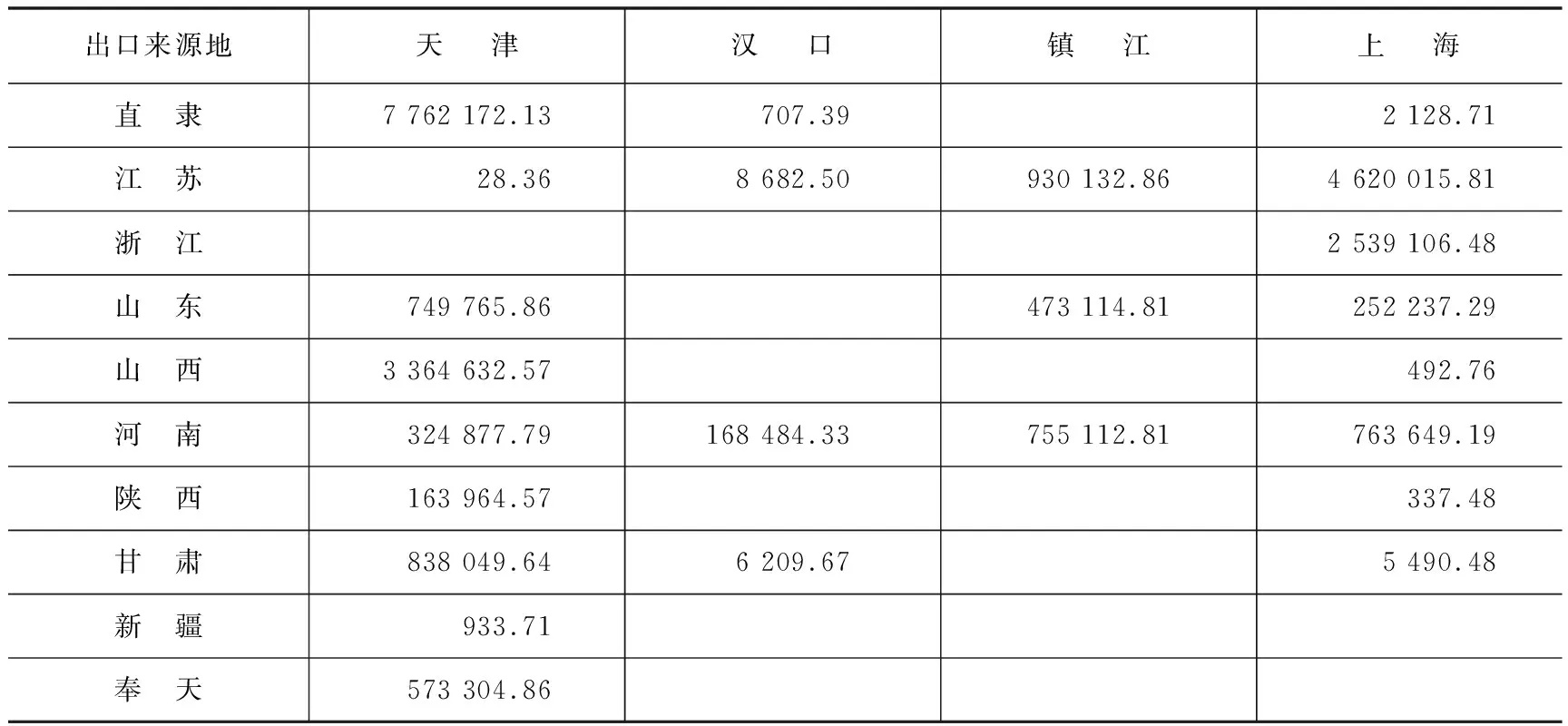

根據(jù)子口稅貿(mào)易額的統(tǒng)計,整理出各口岸城市1896—1919年間與內(nèi)地的進出口貿(mào)易數(shù)量,如表1和表2所示。在土貨出口方面,除南京沒有統(tǒng)計數(shù)據(jù),其他4個口岸城市在各個省份數(shù)據(jù)的基本格局,與進口洋貨的集散情況相似。

表1 1896—1919年間各主要通商口岸子口稅貿(mào)易對比表(洋貨進口) (單位: 海關(guān)兩)

續(xù)表

表2 1899—1919年間各主要通商口岸子口稅貿(mào)易對比表(土貨出口) (單位: 海關(guān)兩)

續(xù)表

洋貨進口方面,通商口岸對各自所在省份的影響力是最大的,隨著距離擴大,該口岸城市對更遠省份的影響力逐步下降。表1可充分反映這一現(xiàn)象,這也是地理學上的“地理鄰接原理”的有力證明。但也有例外,如漢口在子口稅單的洋貨進口方面出現(xiàn)了湖南遠大于湖北的狀況,就1896—1919年這24年的平均值來看,前者竟然達到了后者的兩倍還要多。土貨出口與洋貨進口情況大體相似,而漢口再次出現(xiàn)例外。通過該口岸子口稅貿(mào)易出口的土貨以河南最多,四川次之,湖北省僅排在第三位。另外,鎮(zhèn)江關(guān)子口稅貿(mào)易中洋貨進口的數(shù)量甚至遠遠超出了上海,雖然這有子口稅制度方面的原因(18)王哲: 《源—匯數(shù)據(jù)在近代經(jīng)濟史中的使用初探——以19世紀末長江中下游諸港的子口稅貿(mào)易數(shù)據(jù)為例》,《中國經(jīng)濟史研究》2013年第2輯。,依然反映了通商口岸在商品集散方面的巨大潛力。河南省在洋貨進口、土貨出口兩個方面都占據(jù)了鎮(zhèn)江關(guān)數(shù)據(jù)中僅次于江蘇省的位置,頗為特別。河南省受益于全國經(jīng)濟地理中心的區(qū)位條件,長期以國內(nèi)區(qū)域市場為主要貿(mào)易范圍,近代也成為天津、漢口、鎮(zhèn)江、上海等通商口岸進口洋貨、出口土貨的終端市場與來源產(chǎn)地,以外向化商品集散市場為形式的新型城鎮(zhèn)(19)吳俊范: 《近代中原外向型經(jīng)濟的發(fā)展及其影響》,《中國歷史地理論叢》2006年第1輯。,展示了近代河南省成為諸多通商口岸重疊腹地的典型地位。

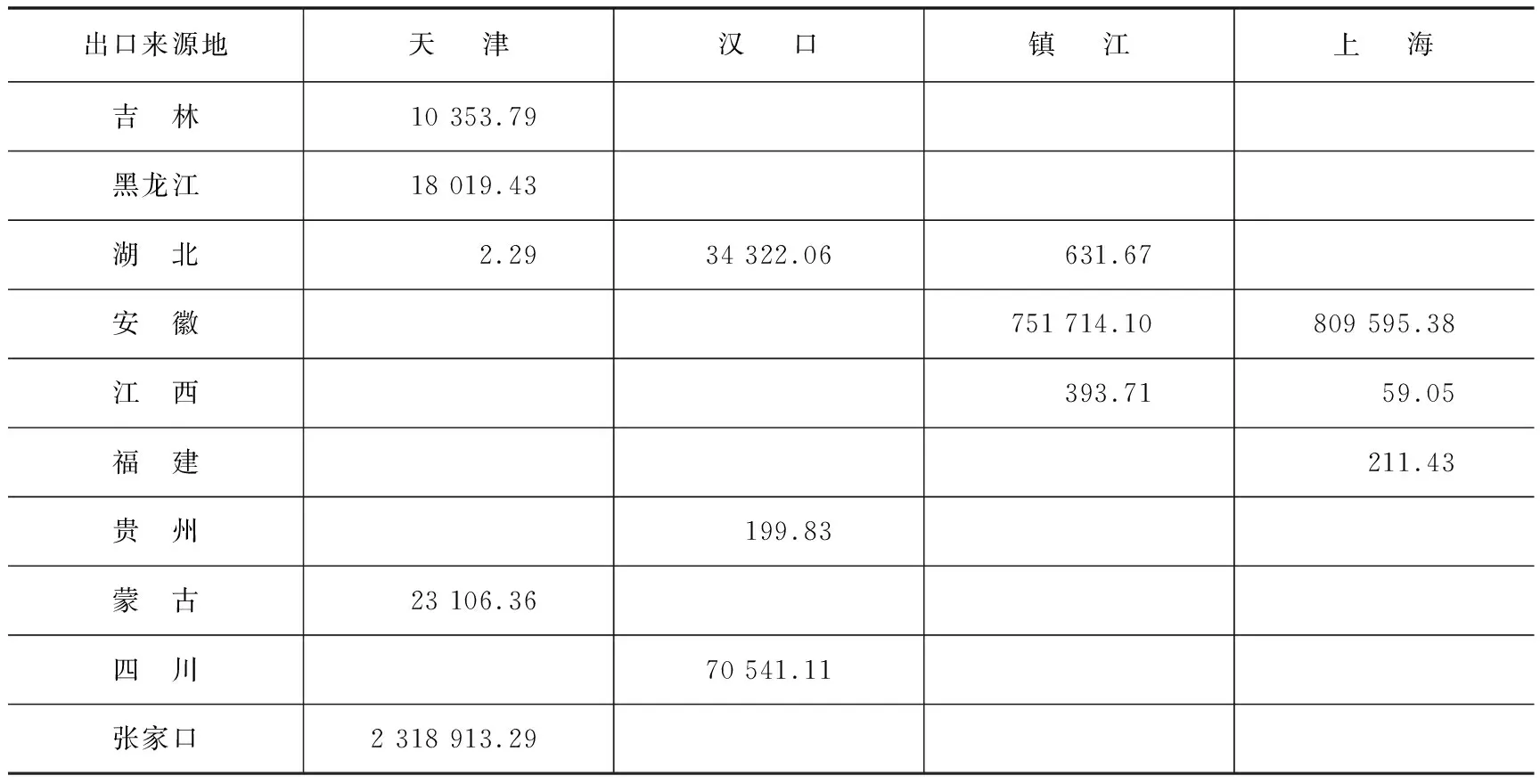

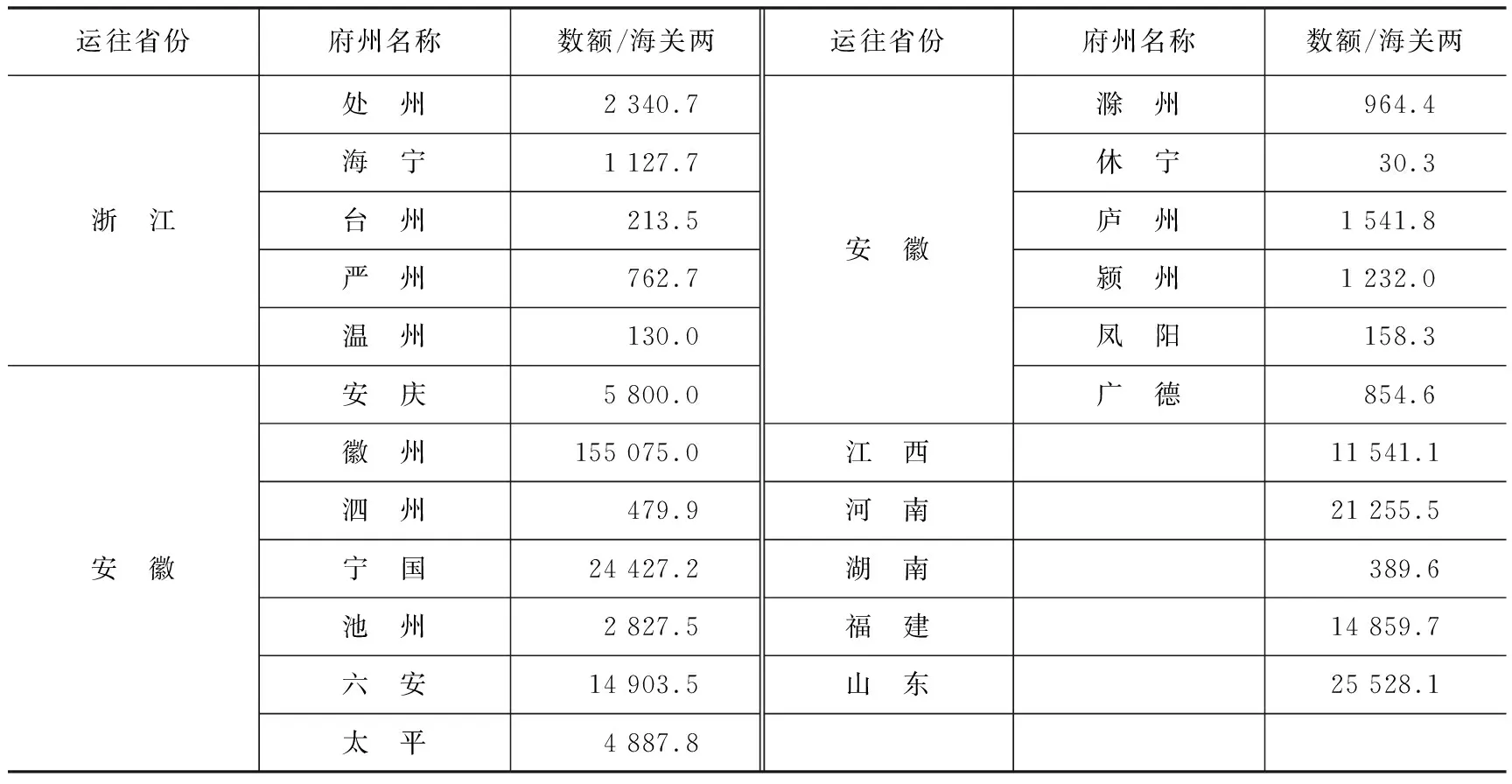

在進行省級區(qū)域的探討之后,再利用子口稅貿(mào)易在清末府州級政區(qū)中的數(shù)據(jù)進行更深入的分析。選取漢口、上海兩個規(guī)模較大的通商口岸子口稅貿(mào)易中的洋貨進口數(shù)額,觀察它們在腹地構(gòu)建過程之中受各方面因素的影響程度。經(jīng)過整理之后,漢口、上海兩通商口岸子口稅單下洋貨進口的終端市場分布,大體如表3和表4所示。

表3 漢口子口稅單下洋貨進口

表4 上海子口稅單下洋貨進口

續(xù)表

通過以上兩表可知,按照地理學中“地理鄰接”的規(guī)律,不同通商口岸的影響范圍按照距離呈遞減態(tài)勢,就子口稅貿(mào)易能夠深入的內(nèi)地省份來說,漢口、上海兩城市并沒有什么大的差別。但兩相比較,上海對于距離較遠的河南、湖南、福建等省貿(mào)易額遠比距離較近的周邊城市如蘇州、常州、杭州要少,以至于不再分府州進行統(tǒng)計。漢口的影響范圍與此相似,距離較遠的省份如廣西、山西等,貿(mào)易額遠低于漢口附近的襄陽、南陽、長沙等地區(qū)。重慶1896年開埠通商,在這之前已經(jīng)是西部地區(qū)商品的重要集散地。早已形成的商品集散系統(tǒng)對通商口岸的腹地形成是極為重要的,表征著現(xiàn)代經(jīng)濟活動與傳統(tǒng)交易網(wǎng)絡的整合。這也可以解釋重慶在開埠之后迅速成為西部地區(qū)商品在長江上的集散地,到清末已是僅次于漢口的重要港口并發(fā)展成為近代中國的重要城市(20)徐蘊: 《近代長江上游港口與腹地經(jīng)濟關(guān)系的比較研究——以宜昌、重慶、萬縣為中心(1877—1936)》,《中華文化論壇》2018年第9期。的原因。現(xiàn)代經(jīng)濟向中國內(nèi)地的推進,是一種逐步擴大影響力的過程,通過子口稅貿(mào)易進入中國內(nèi)地的洋貨,雖然很難確定其最終消費地,但通過內(nèi)地府州傳統(tǒng)的商品和交通網(wǎng)絡,西方現(xiàn)代物質(zhì)文明逐漸深入到中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)之中。

利用子口稅數(shù)據(jù)分析中心城市對周邊城市和區(qū)域的影響,可以初步明晰通商口岸城市的腹地范圍,但也有幾個需要注意的問題。

首先,子口稅貿(mào)易研究結(jié)果更多為點對點的分析,即所謂“源—匯”數(shù)據(jù),一旦擴展到區(qū)域?qū)用妫惋@現(xiàn)出了一定局限性。比如,近代上海扼守長江入海口位置,漢口的很多進出口物資都經(jīng)上海中轉(zhuǎn),依靠長江的航運條件,上海成功地將長江流域整合到了自己的影響區(qū)域,成為中國最大的中心城市,所以這兩大城市的腹地關(guān)系應如何看待就需要認真思考。

其次,子口稅貿(mào)易更多地集中于長江流域通商口岸,海關(guān)統(tǒng)計中會出現(xiàn)天津等其他區(qū)域較大口岸城市的少量數(shù)據(jù),全國層面的大范圍對比較難實現(xiàn)。在子口稅的省級政區(qū)貿(mào)易層面,上海直接影響的區(qū)域范圍,甚至有減少的趨勢,這與近代上海逐漸成為中國經(jīng)濟中心的歷史事實非常不相符。此外,還有一些口岸如廣州的子口稅貿(mào)易,存在著因商人避稅而在統(tǒng)計表上無法體現(xiàn),交通原因造成的不正常現(xiàn)象也值得探究。

最后,子口稅貿(mào)易在近代中國地理區(qū)域上的表現(xiàn),仍是以傳統(tǒng)的行政區(qū)劃為衡量標準,但經(jīng)濟區(qū)域與行政區(qū)域并不完全重合。以河南省為例,該省同時受天津、上海、鎮(zhèn)江、漢口等城市的影響,但這些通商口岸究竟能影響到河南省內(nèi)的哪些區(qū)域,是行政區(qū)劃無法直觀表現(xiàn)出來的。因此,行政區(qū)劃與經(jīng)濟區(qū)域的關(guān)系,如何反映在通商口岸的影響范圍,需要進一步明確。

由此可知,通商口岸體系對國內(nèi)經(jīng)濟區(qū)域的影響絕非完全脫離傳統(tǒng),而是在聯(lián)系傳統(tǒng)經(jīng)濟的基礎(chǔ)上,加入了新興現(xiàn)代經(jīng)濟因素。研究這種內(nèi)因與外因的相互作用,正是全面理解近代中國通商口岸體系對當代中國經(jīng)濟區(qū)劃影響的一個切入點。如上海到長江三角洲地區(qū),長江三角洲到內(nèi)地北方地區(qū)、湖廣地區(qū)、運河沿線地區(qū),都有現(xiàn)代西方經(jīng)濟因素滲透的歷史背景,而近代經(jīng)濟的壓倒性優(yōu)勢,使得傳統(tǒng)區(qū)域經(jīng)濟形成的聯(lián)系無法完全彰顯。但因現(xiàn)有數(shù)據(jù)史料以點數(shù)據(jù)為主,也不能完全遵照行政區(qū)劃,經(jīng)濟區(qū)域的邊界判斷不能簡單為之。理想情況下,某中心城市對周邊區(qū)域的影響力往往隨著距離地擴大而逐漸減小,如果還有其他中心城市存在,會產(chǎn)生影響區(qū)的疊加,至于其影響力在何處消失,則不能完全肯定。這種“中心清晰,邊緣模糊”(21)葛兆光: 《宅茲中國: 重建有關(guān)“中國”的歷史論述》,中華書局2011年版,第27頁。的特征,不僅體現(xiàn)在政治、社會影響力等方面,在經(jīng)濟方面也一樣。

綜上,為了消除以子口稅為主要分析對象的局限性,從紛繁的史料中提煉出有效信息進行經(jīng)濟區(qū)域劃分,可借助地理學和經(jīng)濟學工具。運用Voronoi圖等,以各通商口岸的整體貿(mào)易額為分析對象,可以探討各通商口岸的經(jīng)濟影響范圍。

二、 通商口岸影響區(qū)域Voronoi圖分析

不同通商口岸承擔的子口稅貿(mào)易數(shù)額差別很大,鎮(zhèn)江作為全國最大的子口稅商品中轉(zhuǎn)地,有范圍廣大的腹地,相比之下上海作為最大的通商口岸,在子口稅貿(mào)易的地理覆蓋范圍上還稍遜一籌。通常的研究會運用考據(jù)的方法,整理史料、排比對照,對通商口岸和子口稅貿(mào)易數(shù)據(jù)進行描述,探討口岸影響的腹地范圍如何劃分,以及其對整個中國經(jīng)濟區(qū)域的影響。吳松弟等研究者在近代中國經(jīng)濟地理研究中提出的“港口—腹地”模式,是以港口為中心城市,考察其與受影響的經(jīng)濟區(qū)域間的關(guān)系。該方法與中心地理論、“核心—邊緣”理論,以及具體操作時的圈層結(jié)構(gòu)理論、增長極理論等都有很深聯(lián)系。施堅雅(G.W. Skinner)在把中心地理論引入中國市場區(qū)域研究的著作中,已經(jīng)提到了理論在具體史實研究中的重要性。(22)[美] 施堅雅著,史建云、徐秀麗譯,虞和平校: 《中國農(nóng)村的市場和社會結(jié)構(gòu)》。引力模型、Huff 模型、斷裂點模型、煙雨模型等(23)郭蕾: 《以中心城市為核心推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展——以鄭州市為例》,《經(jīng)濟經(jīng)緯》2007年第2期。一系列的地理信息系統(tǒng)模型和方法隨之涌現(xiàn),以定量的方式呈現(xiàn)了這些范圍和聯(lián)系。結(jié)合歷史與地理的不同方法,可以考察近代中國的現(xiàn)代經(jīng)濟因素在地理空間上的展開,及其對當代的經(jīng)濟發(fā)展方向的影響和對未來經(jīng)濟區(qū)劃的導向。具體到近代中國經(jīng)濟地理格局形成,下文即運用Voronoi圖等工具對清末民國時期港口城市對內(nèi)陸區(qū)域的影響進行分析。

這一方法的案例大都是研究當代省級區(qū)域各城市影響范圍,例如王新生等通過普通Voronoi圖劃分湖北省內(nèi)各城市的影響范圍(24)王新生、郭慶勝、姜友華: 《一種用于界定經(jīng)濟客體空間影響范圍的方法——Voronoi圖》,《地理研究》2000年第3期。,閆衛(wèi)陽等運用加權(quán)Voronoi圖探究河南省城市各自的輻射范圍等(25)閆衛(wèi)陽等: 《城市斷裂點理論的驗證、擴展及應用》,《人文地理》2004年第2期;李圣權(quán)、胡鵬、閆衛(wèi)陽: 《基于加權(quán)Voronoi圖的城市影響范圍劃分》,《武漢大學學報(工學版)》2004年第1期。,應用于近代經(jīng)濟地理研究則不多見。本節(jié)立足于近代的通商口岸城市體系,通過圖論方法和空間相互影響理論相結(jié)合的方法進行探究,依據(jù)《中國舊海關(guān)史料》中的統(tǒng)計數(shù)據(jù),分別選取1911年和1931年以通商口岸城市為代表的近代區(qū)域中心城市在全國背景下的影響范圍,試圖得出較為定量化的結(jié)論,并可視化呈現(xiàn)。

(一) 研究方法及數(shù)據(jù)來源

1. 影響區(qū)劃分的理論基礎(chǔ)

參考空間相互作用領(lǐng)域的相關(guān)研究,得到實現(xiàn)影響區(qū)域劃分的幾種方法如下。

(1) 斷裂點理論

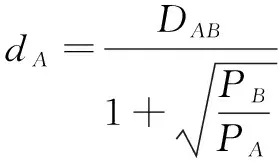

1949年康弗斯(P. D. Converse)在賴利(W. J. Reily)“零售引力理論”的大環(huán)境下提出斷裂點理論(26)許學強、周一星、寧越敏編著: 《城市地理學》,高等教育出版社1997年版,第128—129頁。,其計算模型為

(1)

其中,dA和dB分別為A、B兩座城市到斷裂點的間隔,DAB為兩城市間的空間距離,PA和PB分別為這兩座城市的人口規(guī)模。

斷裂點公式在實踐中應用較多,但也有著較大的局限。第一,城市的規(guī)模并不完全局限于人口,應體現(xiàn)為其綜合實力,以城市綜合實力替代人口。第二,計算的結(jié)果是斷裂點的位置,而城市間的影響范圍則是一條虛擬的界線。

分析斷裂點公式,可以得出以下推論:

推論一 斷裂點到兩城市的間隔和等于兩城市之間的間隔為

dA+dB=DAB

(2)

推論二 斷裂點到兩城市的歐氏距離與兩城市的綜合實力的平方根成正比,即

(3)

(2) 常規(guī)Voronoi圖的定義

設平面上的一個控制點集P={p1,p2, …,pn},其中任意兩點都不共位,即pi≠pj(i≠j, 1≤i,j≤n),且任意四點都不共圓。則任意點pi的Voronoi圖定義為

(4)

其中,d為歐氏距離。

由以上定義可知,Ti是一個凸多邊形,而且在特殊情況下是一個具有無限邊界的凸多邊形。平面上的Voronoi圖可以看作是點集P中的每個點作為生長核,以相同的速率向外擴張,直到彼此相遇為止而在平面上形成的圖形。除最外層的點形成開放的區(qū)域外,其余每個點都形成一個凸多邊形。在任一個凸Voronoi多邊形中,任一個內(nèi)點到該凸多邊形的發(fā)生點Pi的距離,都小于該點到其他任何發(fā)生點Pj的距離。

(3) 加權(quán)Voronoi圖

隨著應用與研究的深入,Voronoi圖又逐漸發(fā)展出更多的擴展形式,加權(quán)Voronoi圖即是其中的一種,其定義如下。

設Pi(i=1, 2, …,n)為二維歐氏空間上的n個點,λi(i=1, 2, …,n)是給定的n個正實數(shù)。

(5)

將平面分成n部分,由Vn(Piλi) (i=1, 2, …,n)確定的對平面的分割稱為點上加權(quán)的Voronoi圖,稱λi為Pi的權(quán)重。當λ1=λ2=…=λn時,式(4)等價于式(5),即常規(guī)Voronoi圖是點上加權(quán)的Voronoi圖在所有權(quán)重相等時的特例。加權(quán)Voronoi圖可用于各中心點權(quán)重有較明顯差別情況下的空間分割。在加權(quán)Voronoi圖所劃分出的每個區(qū)域內(nèi)的所有點受該區(qū)域中心點的影響最大。

2. 數(shù)據(jù)說明

本文分析使用的數(shù)據(jù)主要來自《中國舊海關(guān)史料》等系統(tǒng)的大規(guī)模統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫,選取1911年、1931年兩個標志性的年份,指標為貿(mào)易額與通商口岸人口數(shù)量。選取這兩者是因為它們對城市經(jīng)濟有代表性的意義。貿(mào)易額代表了某一通商口岸與內(nèi)地、國外兩個方向的聯(lián)系程度,通過對進出口商品的集散,實現(xiàn)西方現(xiàn)代物質(zhì)文明與中國傳統(tǒng)經(jīng)濟的互動。通商口岸的貿(mào)易數(shù)據(jù)是與其腹地區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的程度相關(guān)性極高的指標,二者具有極強的共線性,即貿(mào)易數(shù)據(jù)反映著經(jīng)濟發(fā)展的水平,貿(mào)易統(tǒng)計中包括了對內(nèi)貿(mào)易與對外貿(mào)易,代表著最具現(xiàn)代活力的經(jīng)濟因素。在近代中國經(jīng)濟統(tǒng)計與經(jīng)濟普查尚不能實現(xiàn)的歷史背景下,這一數(shù)據(jù)就是現(xiàn)代經(jīng)濟區(qū)域格局最可信賴的指標。人口數(shù)量則指代了城市的規(guī)模與吸引力,是城市發(fā)展程度的表現(xiàn),此處沒有選取城區(qū)(城市建成區(qū))作為城市規(guī)模的指標,是因為其統(tǒng)計數(shù)據(jù)不完整。

通商口岸的興起所引發(fā)的一個明顯歷史現(xiàn)象,是近代中國經(jīng)濟地理格局的演變。但也有學者認為,造成的結(jié)果應該是城市體系的“現(xiàn)代化”,而不是所謂的“城市化”,“上海等新型城市的興起,是以揚州、清江浦、臨清等運河城市為代表的若干昔日繁華之地的衰落為代價的。甚至這一變動也沒有造成城市人口比重的增加,也就是說,并沒有從根本上破壞傳統(tǒng)人口城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性”(27)姜濤: 《通商口岸體系的形成與中國近代城市體系的變動——基于人口史的考察》,《四川大學學報(哲學社會科學版)》2006年第5期。。這一觀點忽略了以通商口岸為代表的城市人口數(shù)量雖然與傳統(tǒng)城市差別不大,但在人口結(jié)構(gòu)上卻明顯不同,大批工商業(yè)人口的增長,是傳統(tǒng)城市無法比擬的。通商口岸體系的形成,除了引進現(xiàn)代化的因素之外,也塑造了新的城市體系,傳統(tǒng)的城市結(jié)構(gòu)發(fā)生變動,形成了以通商口岸城市為代表的中心城市,這也是經(jīng)濟區(qū)域得以變化的基礎(chǔ)。所以,本文選取城市人口為一個重要指標,分析通商口岸在成為區(qū)域中心城市過程中因人口結(jié)構(gòu)變化導致的現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)和方向。

近代中國各城市的相關(guān)經(jīng)濟數(shù)據(jù),包括人口數(shù)據(jù)在內(nèi),除少數(shù)城市的某些統(tǒng)計外,絕大部分數(shù)據(jù)缺乏可信的基礎(chǔ),更有一些甚至陳陳相因,毫無變動。各通商口岸的人口數(shù)據(jù)也缺乏完全可信的統(tǒng)計,之前雖已有專門對部分通商口岸人口進行的考證(28)武強: 《近代中國港城關(guān)系變遷簡析(1916~1936)——以相對集中系數(shù)為例的分析》,《中國歷史地理論叢》2012年第2輯。,但整個通商口岸體系人口的研究,還沒有全面的可信數(shù)據(jù)。因此,本文所依據(jù)的人口數(shù)是在海關(guān)統(tǒng)計資料中各通商口岸人口數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,適當進行考證后的結(jié)果。

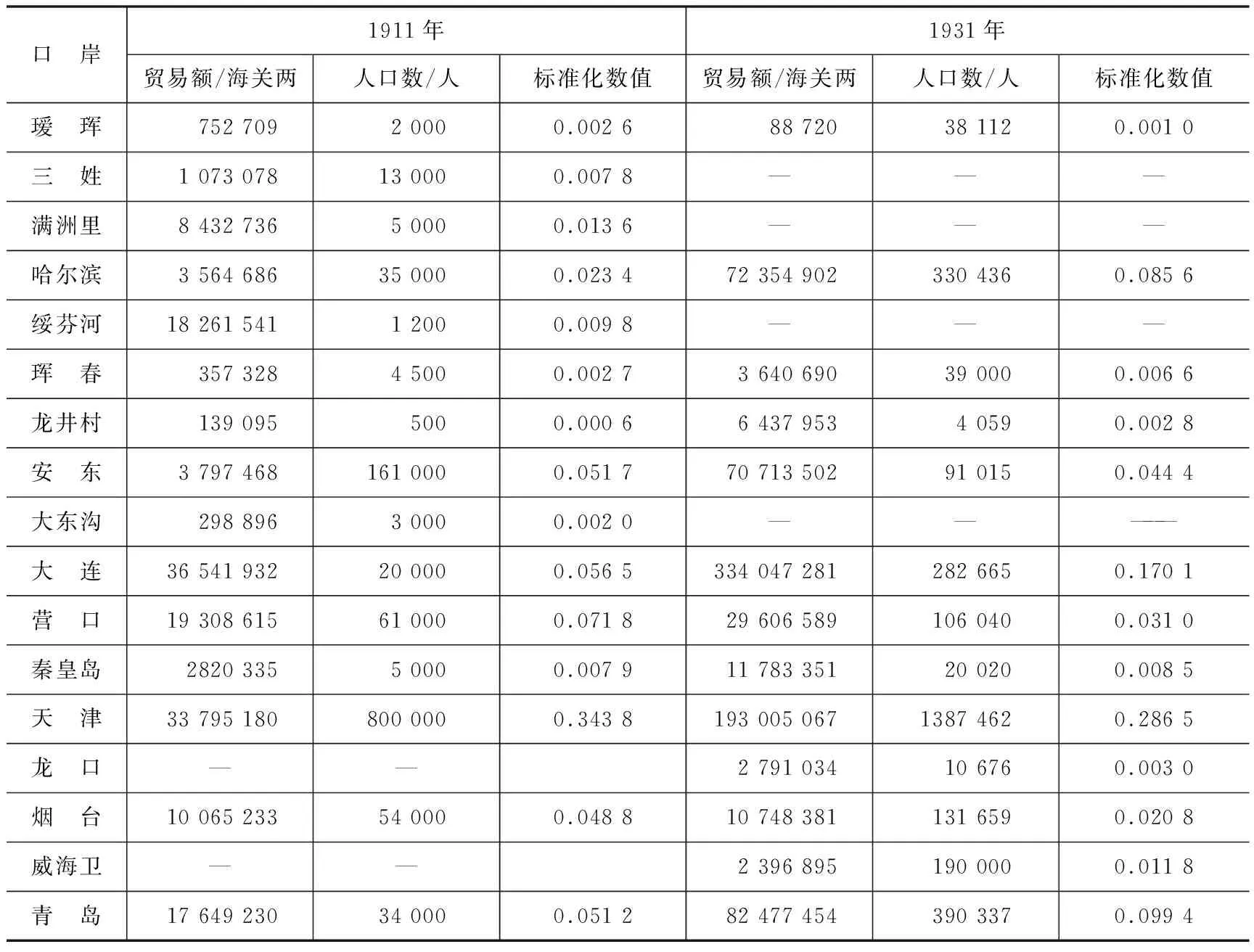

在獲取了這兩類統(tǒng)計數(shù)據(jù)之后,本文對其按照幾何平均進行計算,并經(jīng)過標準化處理,標準化方式為(0, 1)標準化,并將最后的標準化數(shù)值視為每個通商口岸的中心強度值,通過這些方法處理之后,得出的數(shù)據(jù)如表5所示。

表5 1911、1931年各通商口岸貿(mào)易額及人口數(shù)對比表

續(xù)表

通過表5數(shù)據(jù),可大致明晰近代中國通商口岸經(jīng)濟實力的變化趨勢。如果保持上海在中國經(jīng)濟地理中的相對地位不變(1911、1931兩年的標準化數(shù)值為1),則可以明顯看到一些經(jīng)濟地理現(xiàn)象: 上海周邊乃至整個長江流域各通商口岸城市的標準化數(shù)值,除極少數(shù)城市(南京從0.039 9緩慢上升至0.042 0,溫州從0.007 1上升至0.013 5)之外,都出現(xiàn)不同程度的下降,如漢口從0.363 0下降至0.120 6,重慶從0.029 9下降至0.019 3,鎮(zhèn)江從0.070 1下降至0.020 3,寧波從0.064 8下降至0.023 1,反映了這一區(qū)域城市經(jīng)濟實力的下降趨勢。相較之下,沿邊的蒙自口岸反倒表現(xiàn)搶眼,標準化數(shù)值從 0.023 0上升了50%,達到了0.035 7,在所有西南沿邊口岸中最為突出。北方地區(qū)情況稍有不同,天津有一定程度的下降,從0.343 8下降至0.286 5,青島則從0.051 2上升至0.099 4,各有不同的表現(xiàn);東北地區(qū)則呈現(xiàn)比較明顯的整體上升趨勢(除牛莊從0.071 8下降至0.031 0之外),最重要的城市如大連,從0.056 5上升至0.170 1,哈爾濱從0.023 4上升至0.085 6,增長的幅度都達到了三至四倍,其他較小的通商口岸也有不同程度上增加。南方地區(qū)則整體呈現(xiàn)下降趨勢,尤其是作為省會城市的通商口岸,如福州從0.186 4下降至0.042 7,廣州從0.055 54下降至0.174 2,下降幅度之大,往往會達到50%以上,表現(xiàn)非常令人驚訝。

總體而言,相對于近代中國經(jīng)濟最發(fā)達的城市上海而言,全國不同區(qū)域的通商口岸城市在1911—1931年的20年間經(jīng)濟發(fā)展水平各有起伏。雖然在經(jīng)濟的絕對總量(對外貿(mào)易額、人口數(shù)量)上有明顯的提升,但在相對數(shù)值上,除了一些特定區(qū)域和城市之外,大部分是下降的;同時也應注意的是,邊疆區(qū)域一些城市缺乏相對可靠的人口數(shù)據(jù),會造成標準化數(shù)據(jù)相對反常的下降或增長。

(二) 分析結(jié)果

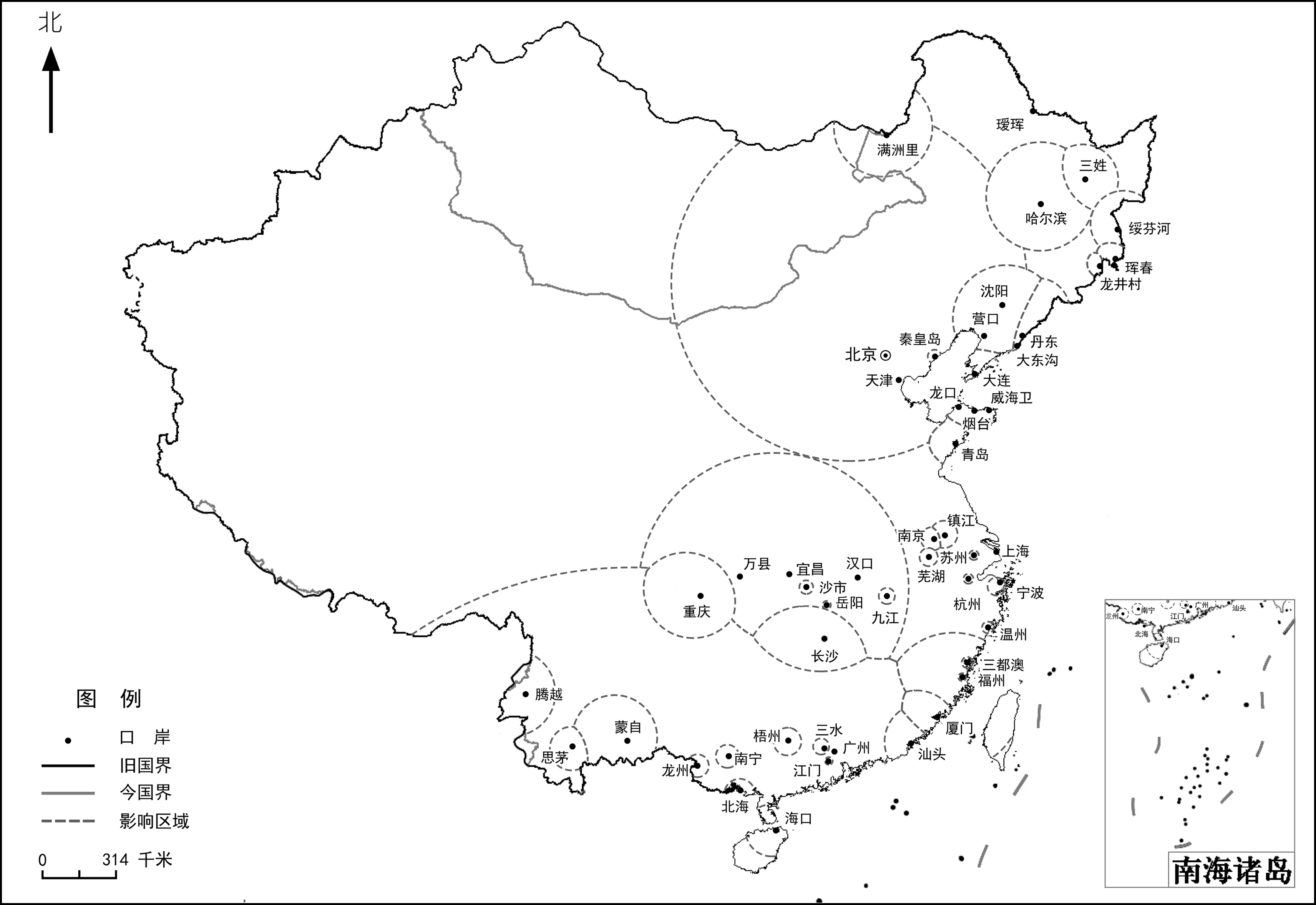

對以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計作圖分析,結(jié)果更為直觀。1911年的數(shù)據(jù)分析結(jié)果如圖1所示。

圖1 1911年各通商口岸影響區(qū)域圖資料來源: 底圖根據(jù)譚其驤主編《中國歷史地圖集》第8冊《清時期》“清時期全圖(二)”圖(中國地圖出版社1982年版1996年印刷,第5—6頁)改繪。

可以看出,1911年除了沿海與內(nèi)地一些較小的通商口岸外,影響范圍輻射全國的通商口岸有上海、天津、漢口、廣州等;對區(qū)域影響較大的通商口岸有哈爾濱、營口、安東、廈門、重慶、長沙等。如果沒有疆域的限制,僅僅從數(shù)學模型來看,上海的中心強度是所有通商口岸中最大的,它可以將其他通商口岸包括在內(nèi),甚至西部地區(qū)也納入影響范圍。

根據(jù)數(shù)據(jù)可視化結(jié)果,幾個新興的現(xiàn)代化城市,如上海、漢口和傳統(tǒng)的行政中心如廣州、天津,分別成為區(qū)域中心并反映在其影響區(qū)域的相對變化方面。開埠之前,廣州和天津已是各自所在地區(qū)的省會城市,挾帶著傳統(tǒng)時期的行政力量,這些通商口岸在開埠初期,能夠?qū)Ω沟禺a(chǎn)生巨大影響,維持其區(qū)域中心城市的地位。而上海、漢口等新興的口岸城市,幾乎完全依賴西方經(jīng)濟發(fā)展,超越傳統(tǒng)的政治中心,成為影響全國的中心城市。漢口雖然與湖北省省會武昌僅一江之隔,沒有行政中心的職能,但能夠充分發(fā)揮其經(jīng)濟功能,代替武昌成為新的經(jīng)濟中心。上海的極化效應非常明顯,緊鄰的蘇州、杭州等傳統(tǒng)政治經(jīng)濟中心與之相比,影響力逐漸縮小。

在清末民初20年的經(jīng)濟發(fā)展中,各通商口岸之間的影響力不斷消長,各通商口岸的經(jīng)濟實力和對所在區(qū)域的影響力不斷增加,但相較來看,不同通商口岸之間的相對實力差距在逐漸擴大,總體上極化效應大于擴散效應。以上海為代表的大型通商口岸在中國經(jīng)濟地理格局中的地位更加凸顯,其相對影響力的增加遠遠大于一般通商口岸。以上這些區(qū)域經(jīng)濟的演變特征,在民國時期表現(xiàn)得非常明顯,如圖2所示。

圖2 1931年各通商口岸影響區(qū)域圖資料來源: 底圖根據(jù)譚其驤主編《中國歷史地圖集》第8冊《清時期》“清時期全圖(二)”圖(中國地圖出版社1982年版1996年印刷,第5—6頁)改繪。

清末各通商口岸影響區(qū)域的格局形成之后,經(jīng)過民國時期20年的發(fā)展,1931年各通商口岸的影響區(qū)域與1911年已經(jīng)有了非常大的不同。上海的變化最為明顯,成為對整個中國范圍影響最大的通商口岸;對比1911年,除天津的輻射區(qū)域沒有較大變化,漢口、廣州的影響區(qū)域均被壓縮,原本可以影響南中國的廣州,已經(jīng)被壓縮至兩廣一帶,漢口也僅能擴展影響區(qū)域到湖北省以及豫南、湘贛北部一帶。需要注意的是,1931年漢口、廣州的影響區(qū)域的地理空間范圍都遠比1911年時要廣泛。但會出現(xiàn)的情況是: 某地在1911年可能受廣州的影響最大,到1931年則受上海影響最大,廣州退居次位。此時在圖2上則顯示此地成為上海的影響區(qū)域。這并不代表廣州對此地在1931年徹底失去了影響,有可能此地與廣州的聯(lián)系強度絕對值甚至大于1911年。

對以上兩個標準年份的可視化分析中,特別要注意的是西北地區(qū)的新疆、甘肅、青海、西藏等地區(qū),因為在海關(guān)體系中沒有通商口岸各項數(shù)據(jù)的記錄,這片廣大的區(qū)域遂在數(shù)據(jù)分析中成為上海的影響區(qū)域。但根據(jù)歷史地理的現(xiàn)實情況,西北地區(qū)受天津的影響要更大一些(29)樊如森: 《近代天津與北方經(jīng)濟發(fā)展》,《鄭州大學學報(哲學社會科學版)》2007年第2期。,圖2中顯示的只是由計量模型量化分析得出的結(jié)果。不過,這一現(xiàn)象因為受到本文使用到的具體歷史數(shù)據(jù)的影響,特在此處予以說明。

綜合以上分析結(jié)果,可以看出近代中國經(jīng)濟地理格局變化的一些重點。

1. 近代中國各中心城市的形成

近代中國通商口岸體系中,不同口岸城市的發(fā)展模式與速度都存在著差別,在近百年的歷史中出現(xiàn)了日趨明顯的極化現(xiàn)象,并形成了幾種不同類型的口岸城市,在區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中有了各自特殊的地位。(30)方書生: 《近代中國經(jīng)濟空間秩序的形式與內(nèi)容》,《中國經(jīng)濟史研究》2020年第2期。這些通商口岸型的中心城市在對外貿(mào)易與對內(nèi)整合方面的影響力日益增大,比較有代表性的包括嶺南地區(qū)的廣州、香港,北方地區(qū)的天津、大連、青島和長江流域的上海、漢口等。

上海是近代中國最大的城市,也是長江流域乃至整個中國的經(jīng)濟、金融、航運中心,在1842年通過《南京條約》開埠之后,僅僅10年間對外貿(mào)易額已經(jīng)突破超越廣州,成為中國對外貿(mào)易額最大的通商口岸。(31)黃葦: 《上海開埠初期對外貿(mào)易研究(1843—1863年)》,上海人民出版社1961年版。之后經(jīng)過太平天國戰(zhàn)爭,長三角地區(qū)大量人口移民上海,初步奠定了近代上海城市發(fā)展的經(jīng)濟與人口基礎(chǔ)。在這樣的發(fā)展趨勢之下,1895年的《馬關(guān)條約》之后,帝國主義在中國大量投資,各類新型工廠紛紛在上海建立,民族資本工業(yè)也首先選擇上海為發(fā)展基地,在20世紀初的20多年間,上海的城市規(guī)模迅速擴張,其地位是其他各大城市無法比擬的。

嶺南地區(qū)的廣州,也是歷史悠久的口岸城市,在“一口通商”時代一度是全國唯一的對外貿(mào)易口岸,在近代的對外貿(mào)易格局之下,雖然1911—1931年間相對影響區(qū)域有所縮小,但卻將兩廣地區(qū)統(tǒng)合為一個更為穩(wěn)定的經(jīng)濟區(qū)域,形成了所謂的“地域化經(jīng)濟”。

中心城市的地位還體現(xiàn)在對現(xiàn)代經(jīng)濟因素的集散,從機器產(chǎn)品進出口的數(shù)據(jù)可以有所反映。截至1936年,上海和其他主要通商口岸城市已成為進口機器產(chǎn)品的主要來源地,以此為基礎(chǔ),上海等中心城市的機器工業(yè)也迅速發(fā)展,并可以向海外出口一些機器產(chǎn)品。(32)武強、王權(quán)坤: 《近代中國機器進出口貿(mào)易與區(qū)域工業(yè)差異的分析》,《云南大學學報(社會科學版)》2017年第1期。國產(chǎn)部分也逐漸增加,1931年前后,國產(chǎn)的上海貨已取代洋貨,通過埠際貿(mào)易成為中國機器產(chǎn)品的主要供應地,輸送到國內(nèi)其他區(qū)域,實現(xiàn)從外貿(mào)中心向工業(yè)中心的轉(zhuǎn)化,最終形成了上海多功能經(jīng)濟中心的地位。(33)唐巧天: 《從埠際貿(mào)易看近代上海多功能經(jīng)濟中心性質(zhì)——以外貿(mào)中心與工業(yè)中心發(fā)展為主》,上海市社會科學界聯(lián)合會編: 《中國的前沿 文化復興與秩序重構(gòu)——上海市社會科學界第四屆學術(shù)年會(2006年度)青年文集》,2006年,第40—52頁。這種從單純的對外貿(mào)易向經(jīng)濟網(wǎng)絡演變的發(fā)展模式,使中心城市在中國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中的樞紐地位更加明確,對近代中國經(jīng)濟地理格局的影響極為深遠。

2. 近代各經(jīng)濟區(qū)域的基本定型

在上述通商口岸城市為代表的中心城市體系逐漸明確時,受這些中心城市經(jīng)濟輻射的影響,近代中國的經(jīng)濟區(qū)域開始經(jīng)歷新的變革,如上所述,變革在20世紀30年代被戰(zhàn)亂中斷,而當時因通商口岸體系而基本定型的經(jīng)濟地理格局便是筆者分析的對象。

隨著上海成為中國的經(jīng)濟中心,并將自己的經(jīng)濟影響區(qū)域擴展至長江流域和整個中國,又考慮地形、流域等地理條件,上海對整個長江流域的影響無疑已經(jīng)是非常巨大的。在這條連接中國經(jīng)濟最發(fā)達區(qū)域的黃金水道的作用下,區(qū)域經(jīng)濟的集聚也已經(jīng)是順理成章的歷史趨勢,長江流域的一體化趨勢日益顯著。其他一些區(qū)域中心城市的經(jīng)濟影響區(qū)域也逐漸明朗起來: 天津作為華北、西北地區(qū)的中心城市,大連對東北地區(qū)的意義,青島對山東半島的輻射能力,重慶對長江上游的經(jīng)濟影響,蒙自對云貴地區(qū)經(jīng)濟的主導等。

特別值得關(guān)注的是東北、西南邊疆地區(qū)經(jīng)濟區(qū)域的變遷。東北地區(qū)中心城市的極化趨勢非常明顯,隨著大連成為東北地區(qū)最大的通商口岸城市,其他較小的通商口岸影響下的經(jīng)濟區(qū)域,呈現(xiàn)出不斷縮小的趨勢,從1911年到1931年的二十年間,東北地區(qū)已經(jīng)基本處于大連、天津等少數(shù)大型通商口岸的經(jīng)濟勢力籠罩之下,但在整體的發(fā)展趨勢上要遠遠好于內(nèi)地其他區(qū)域。西南地區(qū)云南省內(nèi)的蒙自,經(jīng)過清末開放通商之后,截至1931年,其經(jīng)濟影響區(qū)域的范圍已經(jīng)足以與廣州、上海等重要通商口岸城市相抗衡,并在云南形成了自己相對完整的腹地區(qū)域。吳松弟等學者根據(jù)通商口岸體系影響范圍,提出了各口岸的腹地范圍,并著重關(guān)注了近代貿(mào)易額最大的一些通商口岸城市,如上海、天津、大連、青島、廈門、廣州等(34)吳松弟主編: 《中國近代經(jīng)濟地理》第一卷《緒論和全國概況》,第453頁。,這一類別的研究通過對歷史資料尤其近代通商口岸對外貿(mào)易數(shù)據(jù)進行梳理,進而得出的近代后期各沿海、沿江等口岸的經(jīng)濟影響區(qū)域(腹地)格局,也可以看成是對當代經(jīng)濟區(qū)劃的歷史追溯。他們在研究中總結(jié)的“港口—腹地”模式,同樣奠基于20世紀30年代初期,結(jié)合本文的定量分析對比,雖然抗戰(zhàn)時期有十余年的戰(zhàn)爭破壞,但這種格局卻在當代中國的區(qū)域經(jīng)濟格局中也有明顯的繼承和反映。

3. 近代經(jīng)濟區(qū)域的形成對當代經(jīng)濟地理區(qū)劃的影響

經(jīng)濟區(qū)域的劃分與近代經(jīng)濟地理格局息息相關(guān)的一個方面,就是有否考慮歷史因素的影響,在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生的兩大類型的經(jīng)濟區(qū)劃方法,即流域經(jīng)濟區(qū)與以行政區(qū)劃為基礎(chǔ)的經(jīng)濟區(qū),其區(qū)別在于是否突破了行政區(qū)劃的限制。當前大部分經(jīng)濟區(qū)劃方法都受行政區(qū)劃的影響,與現(xiàn)實中的經(jīng)濟區(qū)域聯(lián)系的情形頗有不相符合之處。

最早突破行政區(qū)劃的經(jīng)濟區(qū)域劃分實踐,是1986年陳棟生從橫向經(jīng)濟聯(lián)合角度把全國劃分為東北區(qū)、黃河流域區(qū)、長江流域區(qū)、南方區(qū)、新疆區(qū)和西藏區(qū)六大經(jīng)濟區(qū)(35)陳棟生: 《我國生產(chǎn)力布局的幾個問題》,《生產(chǎn)力布局與國土規(guī)劃》1986年第4期。,這是經(jīng)濟區(qū)劃中少有的突破行政區(qū)劃的一種方法與角度,也表示區(qū)域經(jīng)濟的研究有突破行政區(qū)劃的可能性。這種跨省級行政區(qū)域的經(jīng)濟區(qū)劃的格局,雖然沒有成為主流的經(jīng)濟區(qū)劃方式,但與近代中國各大通商口岸的影響區(qū)域有很大的重合性,在經(jīng)濟分區(qū)的方法論層面是相似的。2012年底制定通過的中原經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃,也是在突破行政區(qū)劃基礎(chǔ)上的實踐,將鄰近山東、山西、河北、安徽等省份的部分區(qū)劃根據(jù)經(jīng)濟活動的聯(lián)系程度納入同一個經(jīng)濟區(qū)域。這種經(jīng)濟區(qū)劃雖然并不是全國層面的,但卻是著歷史與現(xiàn)實相結(jié)合的一個例證,也是今后經(jīng)濟區(qū)劃中值得考慮的一個取向。根據(jù)“港口—腹地”理論模式得出的腹地經(jīng)濟區(qū)域范圍雖然是根據(jù)史料梳理做的定性分析,但與當代經(jīng)濟區(qū)劃之間仍有很大的相似性,當代中國經(jīng)濟地理格局的發(fā)展自然有不同于近代之處,但在歷史繼承性方面,本文這類定量分析與前輩學者的定性研究互相參照或可體現(xiàn)一些近代經(jīng)濟地理研究的現(xiàn)實意義。

當前中國正在推行的五大國家戰(zhàn)略中,包括京津冀協(xié)同發(fā)展(2014年)、長江經(jīng)濟帶發(fā)展(2016年)、長三角一體化發(fā)展(2018年)、粵港澳大灣區(qū)建設(2019年),連同西部大開發(fā)(2000年)、振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略(2003、2014年)等國家層面的戰(zhàn)略規(guī)劃,放到歷史的視野來看,仍然是近代中國經(jīng)濟地理格局的延續(xù)。這些著重發(fā)展的區(qū)域,就是近代中國通商口岸體系主導的“港口—腹地”發(fā)展模式之下形成的幾個主要經(jīng)濟區(qū): 大連—東北、天津—華北、上海—長江流域、廣州—華南,以及西北、西南邊疆經(jīng)濟區(qū)。從國家層面來看,從1949年以來經(jīng)歷了七十余年的變化,中國經(jīng)濟發(fā)展在反思如何突破行政區(qū)劃的局限,上升到經(jīng)濟與自然地理、政治和社會因素互動的高度,進行區(qū)域整合的趨勢卻是始終無法回避的;行政區(qū)劃所帶來的經(jīng)濟、自然地理界線的割裂,更應該在實踐中加以重視和更正,也更需要注意歷史時期的經(jīng)濟社會發(fā)展成果對當代的影響。

三、 結(jié) 語

近代中國通商口岸體系,雖然是在政治性的條約之下設置的,但卻在經(jīng)濟、社會、文化等各個方面都產(chǎn)生了巨大的影響,這種影響一直延續(xù)到當代。本文主要從經(jīng)濟地理的角度,考察了通商口岸體系在經(jīng)濟地理方面的意義,關(guān)注它們對近代中國經(jīng)濟區(qū)域形成的影響,并通過與當代經(jīng)濟區(qū)劃的對比,揭示二者的相互關(guān)系。通過以上的數(shù)據(jù)梳理及分析可知,在研究歷史時期的地理現(xiàn)象演變方面,歷史地理信息系統(tǒng)(HGIS)方法表現(xiàn)出比較強大的功能。按照比較精確的數(shù)量化模型,可以比較清晰地得到通商口岸體系中的城市各自的影響區(qū)域,從而考察近代以來經(jīng)濟區(qū)域的演變。本文得到的一些初步結(jié)論及思考如下。

近代中國不同的經(jīng)濟區(qū)域,是在通商口岸體系的主導下,與傳統(tǒng)經(jīng)濟區(qū)域的互動中,逐漸建構(gòu)起來的,并形成了以上海為中心的長江流域經(jīng)濟區(qū)、以天津為中心的北方經(jīng)濟區(qū),以大連等口岸為中心的東北經(jīng)濟區(qū)、以廣州為中心的嶺南經(jīng)濟區(qū),以及以青島為中心的山東經(jīng)濟區(qū)、以廈門為中心的福建經(jīng)濟區(qū)、以蒙自為中心的西南邊疆經(jīng)濟區(qū)等次一級經(jīng)濟區(qū)域。通過地理信息系統(tǒng)得出的各通商口岸影響區(qū)域的范圍,與吳松弟等學者根據(jù)史料、數(shù)據(jù)梳理得出的經(jīng)濟影響區(qū)域有一定契合度,充分說明了通商口岸體系在近代中國經(jīng)濟地理格局形成過程中的巨大影響力。

本文的分析,主要以中國舊海關(guān)史料的數(shù)據(jù)為研究對象,未涉及傳統(tǒng)的政治中心城市,但在具體的歷史進程中,通商口岸城市與傳統(tǒng)中心城市在互動中共同影響了近代經(jīng)濟區(qū)域的形成與格局。各區(qū)域的中心城市相繼形成了各自的影響區(qū)域,并通過“口岸城市—腹地”的模式,對形成新的經(jīng)濟區(qū)域發(fā)揮了極大的影響。除了傳統(tǒng)的經(jīng)濟格局影響之外,還需要特別關(guān)注新式交通方式和交通網(wǎng)絡的影響,比如現(xiàn)代交通工業(yè)的鐵路運輸,近代很多鐵路的走向還是以沿海港口為起點,但南北方向鐵路線的影響也逐漸明顯;通商口岸作為經(jīng)濟區(qū)域的節(jié)點城市,對腹地的拓展仍然需要以交通網(wǎng)絡為支撐——這一問題尚待后續(xù)研究加以關(guān)注。在充分認識這些重要通商口岸作為“中心城市”地位的同時,也必須要看到較小的通商口岸在促進所在小區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要性,它們與幾個大型通商口岸一起,通過對中國區(qū)域經(jīng)濟的全面影響,構(gòu)成了經(jīng)濟區(qū)劃得以實現(xiàn)的基礎(chǔ)。此外,在分析方法層面,利用空間相互作用模型,從當代經(jīng)濟地理學的范式中考察近代中國的狀況,與之前相關(guān)研究主要使用史料考據(jù)的方法不同,在方法論創(chuàng)新的情況下或無法顧及諸多細節(jié),尚有待在今后的研究中進行修正。

由此可見,現(xiàn)代中國的幾個重要經(jīng)濟區(qū)域,逐漸圍繞著這些通商口岸城市初步形成。在所有這些經(jīng)濟區(qū)域中,上海作為近代中國的經(jīng)濟中心,影響區(qū)域達到了整個長江流域并擴展至黃河流域的北方部分省區(qū),以及閩浙地區(qū),是中國經(jīng)濟區(qū)劃實踐中不能不考慮的一個重要城市。在當前中國五大國家戰(zhàn)略的規(guī)劃之下,本文的研究有了一定現(xiàn)實意義,如何推動這些戰(zhàn)略規(guī)劃中各區(qū)域的經(jīng)濟整合、促進結(jié)點城市與腹地區(qū)域的互動等等問題,都可以根據(jù)對近代中國通商口岸體系的研究,準確定位上海等中心城市與各自影響區(qū)域乃至整個中國的經(jīng)濟關(guān)系。

在當代中國經(jīng)濟發(fā)展的大背景下,區(qū)域中心城市在發(fā)展的過程中,如何處理與各自腹地的關(guān)系,是值得深入考慮的: 大型中心城市的發(fā)展,不可避免地會在很大程度上對區(qū)域中小城市的既有腹地造成影響,這種影響可能是正面的,也可能是負面的。那么,分別認識這些正、負面影響的歷史與現(xiàn)實原因,才能更加精準地尋找解決辦法,為下一步的經(jīng)濟區(qū)劃與經(jīng)濟建設工作提供參考與借鑒,這些工作也是歷史經(jīng)濟地理學研究的現(xiàn)實意義之所在。