青海東南部一次局地強對流天氣成因分析

王敏 彭英超 任強

摘要 利用常規氣象觀測資料、自動站資料、云圖和數值預報資料,對2009年7月20暴雨天氣進行分析。結果表明:這是一次伴有局地冰電、雷暴和大風的強對流天氣,短時強降水造成的局地暴雨,降水持續時間短且集中。天氣形勢是副熱帶高壓西北側西南暖濕氣流午后熱對流造成的;地面中小尺度輻合線以及午后熱力抬升共同觸發。Tlogp圖反映上千下濕,能量CAPE值達98.8Jkg,有強的不穩定,風場為強盛的西南風。水汽充沛,暴雨區處于西南暖濕氣流水汽輸送帶中,地面露點增達14℃,為全省中心,比濕大值在東南部中心達11gkg,水汽通量輻合較強[-14g(mrs)],自青海湖向(東南)暴雨區移動。暴雨區在降水過程中地面至高空均為強上升區,上升氣流強且深厚。午后副高外圍生成的對流云帶東移,中小尺度對流云團合并,TBB高值中心達220k。EC模式預報副熱帶高壓整體偏東,與實況差異大,在今后的預報中,注意模式預報誤差。

關鍵詞 短時強降水;暴雨;物理量特征;數值預報

中圖分類號:P458

文獻標識碼:A

文章編號:2095-3305(2021)02-027-03

青海省的暴雨天氣主要是由短時強降水造成的,且局地性強,這與高原下墊面、地理位置和地形息息相關。青海短時強降水是指短時間內降水強度較大、小時降水量≥20mm的天氣現象。短時強降水造成的暴雨由于具有突發性強、降水強度大、尺度小的特點,易引發洪澇和地質災害等次生災害,在24h預報上難度大,只有通過短臨預報預警加以補充。近年來,不少氣象學者對短時強降水天氣進行了大量研究,得出共同的結論在有利的大尺度環流背景下,中小尺度系統的生成是造成短時強降水局地暴雨的根本因素。

利用常規觀測資料、自動站資料和云圖資料,對2000年7月20日出現在青海東南部局地暴雨的天氣背景、物理量診斷和衛星云圖演變特征進行分析,以期為青海地區短時強降水暴雨天氣的短臨預報預警提供參考。

1天氣實況

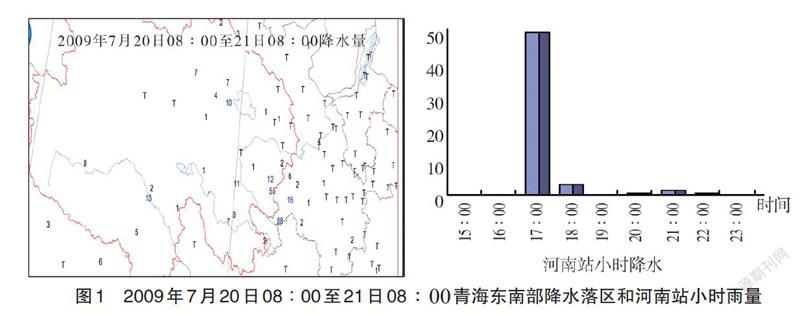

2009年7月20日08:00~21日08:00,青海大部出現降水(圖1)有5站達中雨以上量級,分別出現在茶卡、治多、瑪沁、澤庫和河南,其中河南為全省降水中心,過程降水量達55mm。降水是從20日16:00開始,持續到22:00,其間伴有雷暴,青南局地出現冰雹、大風和短時強降水等災害天氣,強降水集中在16:00~17:00,河南地區小時雨強達49.1mm。所以從天氣現象和降水時序圖來看此次降雨過程是一次強對流天氣,短時強降水造成了局地的暴雨,具有突發性強、降水強度大、持續時間短等特征。

2.1高空環流形勢

2009年7月20日08:00,青海處于新疆低槽和副熱帶高壓之間的低值區中,副高西伸脊點位于91E、30N附近,副高外圍西南氣流影響著青海大部,暴雨區位于副高西北側5880gpm的邊緣,西南氣流風速≥8m/s,將水汽源源不斷地輸送到暴雨區,從低空到高空T-Td≤4℃,自天氣溫上升,至14:00,24h變溫河南達+4℃,高溫高濕的不穩定層結加強,至16:00后受中尺度熱對流云團影響,出現短時強降水,到18:00達到暴雨(圖2)

2.2地面影響系統

2009年7月20日14:00,海西和海北有弱冷空氣活動,并出現陣雨和小雨天氣,青海的東南部和南部無冷空氣,且氣溫上升,基本吹的是偏東和東南風,暴雨區有偏西風和東南風向的輻合。至17:00,東南部出現大片雷雨天氣,負變壓,暴雨區負變溫,此時已出現短時強降水。

2.3暴雨單站氣象要素分析

根據實況氣象得知,暴雨站河南(56065),16:00~17:00出現冰雹(16:35~16:54)、大風(16:35,風速21.1m/s,NW)和颮(16:36)、陣雨(16:34~17:41,降水量52.3mm)小時氣壓變化:15:00~16:00下降了0.8hPa,與無特殊天氣影響小時氣壓變化來看出現異常,平時小時氣壓變化幅度在0.1~0.6hPa。露點溫度:14:00達13.5℃,1h増加了1.3℃,出現了該站7月以來的最高值,且至16:00露點每小時均在12℃以上。10min平均風向風速:14:00~16:00風向ESE,16:00風速達最大(6.3ms),17:00后風向轉為ENE到NE,17:00風速達4.7m/s。氣溫:15:00升達18.7℃,16:00下降了1.2℃,17:00下降了5.8℃。

從以上氣象要素變化來分析,河南在強對流發生前(16:00前),水汽増大到暴雨發生指標,氣壓下降異常,指示性風向和風速增大,氣溫上升,都預示著強對流的發生。氣溫在臨近時出現下降趨勢,而在16:00~17:00下降幅度増大,且風向逆轉,出現NW大風和颮,表示該地前期為高溫高濕的中小尺度熱低壓,近地層在冷空氣的沖擊下出現強對流天氣。

3物理量特征分析

3.1不穩定條件

鄰近測站達日探空圖分析,08:00從近地面到400hPa為濕層,不穩定層在500hPa左右高度,從低空到高空為西南風,上干下濕的不穩定層結,0~3km風速切變達9m/s。20:00,濕層位于500~300hPa,近地面至300hPa為相間的不穩定層,從低空到高空仍為西南風,但0~3km風速切變達6ms。從各指數分析,在強對流發生前層結不穩定有著增大過程,抬升指數(Li)由2.59℃減小到0.54℃;能量增強,對流有效位能(CAPE)由0Jkg増加到1453.5J/kg;0-3km垂直風切變在69ms;在強對流發生前后,從低空到高空風向以西南風為主,風隨高度順轉為暖平流;風暴強度指數(SSI)在強對流發生前有著增大的過程;最大上升速度(Wcape)由0m/s增大到53.9m/s。以上指數變化表示著強對流天氣的發生(表1)。

3.2水汽條件

暴雨區處于西南暖濕氣流水汽輸送帶中,08:00~14:00地面露點增加10℃以上,特別是黃南南部增達14℃。700hPa08:00青海比濕大值在東南部,中心位于海南附近達11gkg,為西北東南向的濕舌。青海中東部為水汽通量輻合,中心位于海西東部,值為-14g/(ms),其經青海湖向東南暴雨區移動。

3.3動力條件

暴雨區在降水過程中地面至高空均為強上升區,上升氣流強且深厚。500hPa垂直速度場上,在暴雨發生前海西中東部至海北青海湖一帶為輻合垂直速度上升區。隨著時間的推移,輻合上升區東移南下至暴雨區,中心強度小于-10x10-2hPa/s,故在強降水發生時,有強的上升運動。

4云圖

FY2C紅外圖像分析,20日13:00起30N-35N西藏西部至青海境內出現多個對流云團,并排列成東西帶狀沿著副高外圍東移,至16:00,果洛北部對流云團云頂亮溫強達-50℃以下,向暴雨區移動,至17:00暴雨區對流云團合并范圍擴大,云頂亮溫TBB達-53.2℃。在對流云團合并加強過程中產生強降水。

5EC數值模式對西太平洋副高位置及降水的預報效果檢驗

5.1歐洲數值預報

EC數值預報高度場,72、48、24hEC模式預報副高整體偏東,與實況差異大。19日08:00起報(圖3),副熱帶高壓5890gpm預報場西伸脊點位于106E,實況位于93E附近,青海南部處于副高北側西南氣流中,模式與實況相差較大,對預報誤導。

5.2模式檢驗

19日08:00EC起報(圖4)副高位置偏東。預報:除海西西部無降水外,其余地區均報降水,小唐、玉樹、果洛和黃南南部報中雨,與實況對比,中雨范圍較大,漏報河南單站55mm大降水天氣。此類過程模式往往報得偏低,無法預報單站暴雨。在今后的預報中,分析模式對5880gpm的調整位置變化,注意模式預報誤差。

6結論

(1)此次暴雨為強對流天氣,伴有局地冰雹、雷暴和大風,由局地性短時強降水造成,出現在河南(55mmh),降水持續時間20日16:00~22:00,強降水集中在16:00~17:00(49.1mmh)。

(2)副熱帶高壓西北側西南暖濕氣流午后熱對流造成的。地面中小尺度輻合線以及午后熱力抬升共同觸發。Tlogp達日測站從低層到高層上干下濕,能量CAPE值達98.8Jkg,有強的不穩定,風場為強盛的西南風。充沛水汽,暴雨區處于西南暖濕氣流水汽輸送帶中,08:00~14:00地面露點增加10℃以上,特別是黃南南部達14℃。700hPa08:00比濕大值在東南部中心達11gkg,水汽通量輻合較強[-14g/(m·s)],自青海湖向(東南)暴雨區移動。上升運動,暴雨區在降水過程中地面至高空均為強上升區,上升氣流強且深厚。午后副高外圍生成的對流云帶東移,中小尺度對流云團合并,TBB高值中心達-53.2℃。

(3)氣象要素變化來分析,河南在強對流發生前1h,水汽增大到暴雨發生指標(露點》12℃),氣壓下降異常指示性風向(SE)和風速増大,氣溫上升,都預示著強對流的發生。氣溫在臨近時次出現下降趨勢,而在強降水發生時下降幅度增大,且風向逆轉,出現NW大風和颮,暴雨區前期為高溫高濕的中小尺度熱低壓,近地層在冷空氣的沖擊下出現強對流天氣。

(4)EC模式預報副高整體偏東,與實況差異大。降水模式檢驗預報與實況對比,漏報河南單站55mm大降水天氣。總結此類過程模式往往報得偏低,無法預報出具體的位置。在今后的預報中,分析模式對5880gpm的調整位置變化,注意模式預報誤差。

參考文獻

[1]張運芝,林敏,陳海濤,等,2017年8月6-17日營口地區短時強降水天氣過程分析[J]現代農業科技,2018(7:239-240)

[2]常煜,劉勇.呼倫貝爾市一次短時強降水特征分析[J]中國農學通報,2014,30(26):219-224.

[3]胡錫英,王占勇.一次短時強降水暴雨天氣過程成因分析[J]農業與技術,2017,37(24):237

[4]田明,王瑞軍,魏清霞,等,一次短時強降水暴雨天氣過程成因分析[J].安徽農業科學,2014,42(9):2672-2674,2695

責任編輯:黃艷飛