近代中日外貿樞紐港的空間位移與東北亞市場整合

進入近代以后,中國和日本之間的外貿樞紐港,均發生了顯著的空間位移。前者表現為南北向的外貿重心擺動,即由粵閩沿海向北轉移至浙蘇沿海,進而再向北擴展到環渤海地區;后者表現為東西向的外貿重心擺動,即由九州沿海向東轉移至東京灣,進而再向西擴展到大阪灣地區。外貿樞紐港的時空變遷,推動了中日兩國之間海陸交通和進出口貿易的發展,強化了近代全球經濟一體化背景下東北亞地區的國際市場整合,具有重要的學術研究和現實鏡鑒意義。

進入近代以后,歐美主導下的全球經濟一體化進程加快,迫使中日兩國之間的海陸交通和進出口貿易都發生了劇烈變動,也影響到廣大地區國際市場格局的演化與重組。因此,對包括中日兩國在內的近代東北亞海陸交通和貿易網絡的研究,成為中日韓等國學界關注的重要課題。①只因學科分野和研究資料的限制,中國學界的近代中日關系史研究,多囿于“由中國看世界”的單向視角,片面考察兩國交通和進出口貿易的平面數據,較少從“由世界看中國”的反向視角,多維探索雙方交通和貿易網絡的立體過程,影響了學術研究的深度和精度。②本文通過歷史地理學的時空多維視角,利用中日英等多語言文獻史料,實證梳理近代時期兩國外貿樞紐港的時空位移過程,著力把握兩國外貿重心的擺動趨勢、海陸交通和進出口貿易的演化特點、東北亞國際市場的整合狀態,以便深化相關課題的學術研究,為“一帶一路”建設實踐提供鏡鑒。

一、中國對日外貿樞紐港的南北向空間位移和重心擺動

中國與日本互為一衣帶水的亞太近鄰,海上交通自古存續,即所謂“海之為物,既能使國與國相隔離,又能使國與國相連絡,遠距離之交通,航海反易。故古代海上之交通,亦意外容易,且往來頻繁”[1](上卷,P1)。故而自公元前開始,中日之間的海上交通就絡繹不絕,并經“由日本海回流路,波及山陰(道)、北陸(道)之地,次第播傳入(日本)內地”[1](上卷,P3)。此后,歷經中國的漢、唐、宋、元、明、清各代,兩國跨越黃海、東海的海上交通日趨密切;而作為雙方物質與文化交流橋梁和紐帶的沿海港口和海上航線,也發生了一系列的時空變遷。

(一)傳統時期由山東半島向南一直推移到閩粵沿海

由于造船和航海技術的限制,中國早期的對日交通主要以山東半島沿海為基地,向東橫斷黃海,經朝鮮半島、對馬海峽,抵達日本九州島北部的博多灣,再向東進至瀨戶內海東部的難波(今大阪),此即北路航線。至唐代中葉,隨著新羅強大、航海技術進步和長江下游開發,雙方又開辟出以長江口的揚州為基地,橫斷東海直達日本博多,再東進至難波的南路航線。[2](P70)就其效果來看,此前的兩國交通,多偏重官方的政治文化交流;而此后,民間層面的商貿往來連年不斷,經貿交流上升到日漸突出的地位。

時至宋代特別是南宋,中國南方尤其是江南地區得到了進一步開發,對日貿易更加積極;同時,進入平安時代的日本,對華貿易也不斷進取,“日本商舶赴宋者日增,宋日商舶往來益趨頻繁”。在這一階段,中國對日交通和貿易的樞紐港,先由山東半島向南轉移到長江口的揚州,再南移到兩浙的明州(今寧波),以及杭州、溫州、秀州(今嘉興),乃至福建的泉州等地,由市舶司管理其進出口貿易;日本則仍以九州的博多港為中心,由太宰府負責對外貿易。中國出口到日本的商品,“殆與前代同,仍以香藥、書籍、織物、茶碗等為大宗,宋錢次之”;日本的輸華商品,“仍以砂金、水銀、硫黃、松板、杉板等為大宗,蒔繪、螺鈿、水晶細工、刀、劍、扇等次之”。[2](P101-103)此后的元朝,繼續實行市舶司制度,對日交通和貿易的中心港區再向南推移,“以慶元(宋代明州)、泉州、廣州三港為發達,尤以慶元為最,日本商舶之赴元者,殆皆入是港”。日本仍以博多為中心,橫斷東海而登陸慶元,“多利用十月以后之東北季節風。歸航時,多利用四月以后之西南季節風。故航海日數較短于前,平均概為十日左右也”。[2](P136)

明代邊防政策較元代保守,日本也進入了戰國時代。明朝為防范倭寇襲擾和走私,對日貿易實行勘合制度。“先作成日字號勘合一百道,本字號勘合一百道”,連同底本分別放置到明朝禮部、福建布政司、日本,“惟有攜勘合之船,始準入口貿易”。[2](P151)明朝對日交通和貿易的樞紐港是寧波,初設市舶司“于太倉黃渡,尋罷。復設于寧波、泉州、廣州。寧波通日本,泉州通琉球,廣州通占城”[2](P158)。日本對華交通和貿易的樞紐港,依然在九州的博多等地。

1684年,清朝重新開放了海禁,設立江(上海)、浙(寧波)、閩(廈門)、粵(廣州)四大海關,將對日貿易的中國外貿樞紐港,再向南擴展到閩粵沿海。而日本卻為了防止天主教會對幕藩體制的威脅,厲行1633年頒布的《鎖國令》,中斷了同葡萄牙、西班牙、英國的貿易聯系,限制了中國和荷蘭商船的赴日數量,規定了“唐船”(南京船、福州船、兩廣船)共60只,赴日“時期為春、夏、秋三季,春船二十只(計南京五只,寧波七只,普陀山二只,福州六只),夏船二十六只(計南京三只,泉州四只,寧波四只,漳州三只,普陀山一只,廈門五只,福州四只,廣州二只),秋船十四只(計南京二只,高州二只,福州三只,寧波一只,廣東四只,潮州二只)”,地點僅限長崎一港。赴日商船“概先停泊于舟山列島之普陀山,靜候順風,橫斷東海,直赴長崎”,即便因風暴而漂泊他處,最終也必須在長崎登岸。[2](P189)日本還針對中國商船“發放‘信牌’(長崎通行證),并且規定如果再次來航不帶信牌,就不允許通商,令原船返航”[3](P11)。這些措施雖然維持了中日交通和貿易的歷史傳統,卻也限制了其發展規模。

(二)近代時期由粵閩沿海向北轉移到浙蘇沿海及環渤海地區

1759年以后,清政府為防止類似英國人佛林德(James Flint,中文名洪任輝)赴天津告御狀事件的再次發生,只準許歐美商人在廣州一口通商;上海、寧波、廈門三口的對日本和南洋貿易,則照常進行。[4](P10)這樣,中國對日交通和貿易的樞紐港,便從廣州向北收縮;而從事長崎信牌貿易的中國商船,遂主要依托福州、漳州、泉州三港。起初,福建3港的赴日船只,占到中國對長崎貿易商船總數的66%;再后來,由于日本市場對中國江南白生絲及絲綢的偏愛,中國對長崎交通和貿易的樞紐港和重心區,繼續向浙蘇沿海轉移擺動。大約清代雍正年間(1723—1735),即日本享保年間(1716—1735),浙蘇沿海的商船已占到中國對長崎貿易商船總數的80%,并以寧波、普陀山、乍浦、上海港為主要集散地。[5](P133-139)其中最大的對日外貿樞紐港,又數浙江省的乍浦港了。[3](序言,P1)

進入近代,清政府在兩次鴉片戰爭尤其是太平天國運動中元氣大傷,無力掌控中國對外貿易的全局,中日交通和貿易主導權反倒落入英美商行手中。統計顯示,1860年,在上海進港報關的652艘歐美商船中,有127艘來自日本;而結關出口的629艘歐美商船中,又有145艘開往日本;由華赴日的歐美商船,已占歐美進出上海港商船總數的1/5。[6](P83)造成這種局面的直接原因,是1853年太平軍對江南的大舉進攻,使當地社會經濟秩序陷入混亂,加速了乍浦港對日貿易商船向辟有外國租界的上海港轉移;而1855年小刀會運動的失敗,又鞏固了上海對日貿易集散地的地位,使專門從事對日貿易的東洋莊日趨增多,包括經營日本海產品進口與批發業務的海味業東洋莊、經營日本雜貨進口與批發業務的百貨業東洋莊兩類。[7](P178)結果,中國對日貿易的樞紐港和重心區再向北回溯,由閩浙沿海再北遷到長江口的上海港。日本輸入上海的商品數值,從1873年269.1萬海關兩,增加到1893年629.7萬海關兩,增長2.3倍;上海輸往日本的商品數值,從1873年31.2萬海關兩,增加到1893年539.2萬海關兩,增長17.3倍。到了1913年,日本對上海輸出的數值達到3853.8萬海關兩,是1893年的6倍多;上海對日本出口數值為1950.1萬海關兩,為1893年的3.6倍多。再到1931年,日本對上海輸入值增加到11729.3萬海關兩,為1913年數值的3倍;上海對日本出口值為4468.5萬海關兩,為1913年的2.29倍。[8]只是“九·一八事變”和“一·二八事變”后,包括上海在內的中國人民更加抵制日貨,雙方進出口貿易跌落到第一次世界大戰前的水平。[9](P124)

在上海對日本貿易顯著壯大的同時,環渤海地區的對日本貿易也不斷發展,致使近代中國對日貿易的樞紐港和重心區繼續向北擺動。1895年前,日本對環渤海口岸的進口貿易起伏不定,比重遠不如香港地區,且均需經上海轉口。1895年后,日本對環渤海口岸的進口比重增長,香港地區的占比下降。至1898年,日本已成為環渤海最重要的直接進口國,比例穩定在直接進口總值的30%—40%。[10]到1905年,牛莊“討論得多的主題是與日本的貿易有一個增長繁榮和日本產品取代了歐美產品的地位”[11](第41冊,P208);1909年,牛莊“洋貨直接進口的45%來自日本”[11](第49冊,P251);1910年,牛莊直接從日本的進口貿易“增長到該年可查的超過50%”[11](第52冊,P287)。1908年,大連“可查的洋貨直接進口值為17215936海關兩。日本當然地擁有該項貿易的最大份額,其貢獻了總值的59%;美國份額為32%,而余下的9%由下列各國構成,依次遞減為朝鮮、英國、德國”等[11](第47冊,P184);1910年,大連“洋貨直接進口值從1909年的1220萬上升到1870萬,而沿岸洋貨進口則從290萬下降到180萬。日本(含朝鮮)理所當然地擁有直接貿易的最大份額,總計達1430萬”[11](第52冊,P264)。1906年,天津“直接進口總值(4000萬海關兩)中近1200萬海關兩價值歸功于懸掛日本國旗的船只帶來的商品,那實際上意味著達到這個量的進口來自日本,且主要由日本商品構成”[11](第43冊,P223);1907年,天津和秦皇島 “在土貨直接進口來源各國中,日本占有突出的位置,從日本進口總值為9424000海關兩”[11](第45冊,P207)。1922—1931年間,秦皇島“本地市場上外國的和外國樣式的商品中20%產于中國,40%產于日本,而剩下的40%產自其他國家”[11](第159冊,P337)。同時,青島的進口貿易中“日本占總值的份額從70%降到43%,仍然保持著其重要的、但卻非獨領風騷的地位”[11](第159冊,P450)。環渤海對日本的出口貿易,也呈現同樣的趨勢。1890年前,環渤海各口岸的直接出口對象是香港地區;1891年則將日本作為重要出口市場,并在1895年后快速增長。以牛莊為例,1907年“土貨直接出口中95%的目的地是日本”[11](第45冊,P191);1909年,“日本占據了90%的直接出口份額,其仍然有更深入擴展的空間”[11](第49冊,P251)。其他口岸的對日出口貿易,趨勢也大致如此。

總之,1895年以后,日本已逐步成為環渤海口岸最主要的國際市場,這一趨勢一直持續到1931年之后,使得中國對日貿易的樞紐港,從上海再向北擴展,進而抵達近代中國經濟現代化水平3大最高區域之一的環渤海地區。[4](P304)

二、日本對華外貿樞紐港的東西向空間位移和重心擺動

(一)以九州沿海為樞紐港的傳統時期

盡管明治維新前,日本政治中心由九州逐漸東移至關西平原的難波京(大阪)、平城京(奈良)、平安京(京都),再向東移至關東平原的江戶(東京),但對華外貿的樞紐港和重心區,卻一直在最靠近亞洲大陸的九州沿海,如博多(今福岡市博多區)、臼杵(今大分縣臼杵市)、日向(今宮崎縣都城市)、薩摩(今鹿兒島)、玉名(今熊本縣玉名市)、平戶(今長崎縣平戶市)、長崎。就內容來看,既有中日雙方政府機構管轄的常態貿易,即官商(由清朝官府出資采辦)和額商(由政府核準商人定額承辦)貿易;也有漁民、農民、商人、武士、浪人等“倭寇”集團(“真倭十之三,從倭者十之七”)的走私貿易。[12](P90-93)其中,長崎在1571年建港后,逐漸取代了博多、平戶港的樞紐地位,成為江戶時代日本唯一的外貿樞紐港。1611—1647年間,中國赴日貿易商船為1083只;1648—1661年間為686只,平均每年約50只;此后清朝厲行海禁,赴日商船減少;此后又有增加,1686年為102只,1688年為193只,“為歷年的最高峰,而當年隨船進入長崎的中國人則達9128人之多”。元祿年間(1688—1703),長住長崎的中國人達1萬人,占當地總人口的1/6,“其中大多是從事進出口業的貿易商。他們輸入(日本)的物品以生絲、絹絲物和砂糖為主,還有圖書、陶瓷、漆器、中藥、書畫古玩、香料、玳瑁、翡翠等;輸出(日本)的大多是白銀、銅,以及用草袋裝載被稱為俵物的海參、鮑魚、魚翅、魷魚、海帶等”[12](P101)。

不過,由于中日兩國傳統對外貿易政策的束縛,到了“寬政三年(1791)以后,日本雖然并未采取縮減船數的政策,但因中國方面的原因,來航的船數逐漸減少。文久元年(1861)來航的船只有兩艘,并以此為終點,結束了長期以來由中國船只來航長崎進行貿易的歷史”[3](P11)。

(二)近代口岸開放與對華貿易樞紐港向東京灣和大阪灣轉移

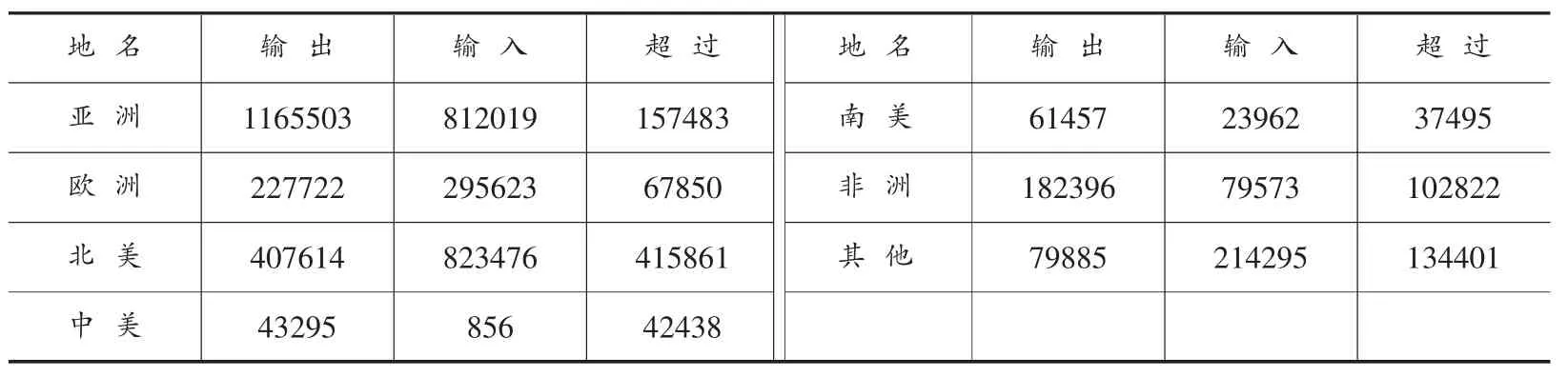

進入19世紀中期,西方列強主導下的殖民侵略和海外擴張步伐加快,當時日本也和中國一樣未能幸免于難。1853年7月13日,美國東印度艦隊司令官、海軍準將馬休·佩里(Matthew Calbraith Perry)率4艘軍艦抵達江戶灣,向幕府遞交時任美國總統要求開埠通商的信函;次年再率9艘軍艦叩關,于3月31日在神奈川(今橫濱)簽訂《日米和親條約》(也稱《神奈川條約》),對美國開放下田(今靜岡縣下田市)和箱館(今北海道函館市)2個口岸。安政五年(1858)7月29日,美國代表哈里斯又迫使幕府在江戶簽訂《日米修好通商條約》和《貿易章程》;稍后俄國、荷蘭、英國、法國也迫使幕府簽訂類似條約,增開神奈川(后改在橫濱,開港6個月后關閉下田口岸)、長崎、新漹、兵庫(神戶)4個港口,以及大阪、江戶2個城市,給予締約國自由貿易權、設定關稅權、領事裁判權、居留地居住權,通稱“安政五國條約”。[12](P177)這些遍布日本各地的一系列新口岸,打破了江戶幕府的鎖國政策和長崎一港對外通商的局面,客觀上有助于包括對華貿易在內的日本對外貿易的全面發展,如表1所示[13](P2)。

表1統計所展示的,是1903—1922年間日本主要港口在對外進出口貿易總值中的比重,其中橫濱港排在全國第一位,神戶港排在第二位,大阪港排在第三位。說明近代開埠通商后,日本各地口岸的對外貿易,都得到了不同程度的發展;同時日本對外貿易的樞紐港和重心區,也從九州沿海的博多、長崎港,向東轉移到了東京、橫濱所在的東京灣和神戶及大阪所在的大阪灣。

那么,作為近代日本對外貿易重要組成部分的對華貿易又有了怎樣的發展?日本各口岸又在其中占據了怎樣的地位?對華貿易的樞紐港和重心區又在哪里?要有效解答這些問題,首先要對旅日華僑的商貿信息進行梳理。

第一,是考察日本各地華僑數量的變化。因為日本近代口岸開放之初,早先在中國香港、廣州、上海等地發展業務的歐美商社,便紛紛到日本開設分店;而原本為他們服務的中國香港人、廣州人、上海人,也隨之繼續擔任翻譯、司賬、雜役。同時,不少具有中日貿易傳統的中國東南沿海商人,也到日本的新辟口岸自開商社。特別是1871年9月13日,中日簽訂《清日修好條規》,以近代條約形式確立了兩國的正式外交關系;并且在東京設立大清公使館,在橫濱、神戶、長崎等地設立領事館之后,華僑在日本的地位合法化,人數也因之進一步增加,如表2所示[12](P191)。

表2既反映了日本各口岸不同年份華僑人數的多少,也體現出近代日本對華貿易樞紐港的空間位移和重心擺動。因為傳統時期,華僑人數最多的港口是博多,明代后期和清代前期才變成一口通商的長崎;而近代口岸全面開放后,華僑人數最多的日本港口,則變成了東京、橫濱、神戶、大阪。可見,近代日本對華貿易的樞紐港和重心區,已由九州沿海向東轉移到東京灣和大阪灣。

第二,是考察華僑籍貫和職業信息的變化。因為日本各口岸華僑的籍貫,原本就以廣東最多,江蘇、浙江、福建次之,山東、安徽、河北、湖北、江西、東北各省再次之,他們分別從事內容不同的對華進出口貿易。但是進入近代以后,隨著日本的全面開放和全球市場拓展,旅日華僑的職業也隨之發生了很大調整,廣東、福建省籍華僑,大多利用在中國香港、東南亞、美洲地區的人脈和市場基礎,開展日本與這些地區之間的貿易;中國中部和北部省籍的華僑,大多借助橫濱、神戶、大阪通往上海、漢口、青島、大連、天津等地的新航線,發展日本與中國之間的進出口貿易。[12](P195)這樣,中日貿易的主導權,便逐漸轉移到中國中部、北部省籍的華僑手中,導致了華僑參與的日本對外貿易市場的空間分異,即“橫濱的華商掌握了日本對南北美洲的貿易,神戶的華商則為日本開拓了南洋的貿易市場,而大阪華商的對華貿易則占了很大的一部分”[12](P198)。結果,也使得近代日本對華交通和貿易的中心港區,由九州沿海先向東京灣、再向大阪灣的位移;同時,近代中國對日外貿的樞紐港,則由粵閩沿海先向浙蘇沿海、再向渤海灣的拓展。

(三)大阪灣最終成為對華貿易的樞紐港和重心區

接下來,再來比較日本各口岸的對華進出口貿易總值,以更加準確地判斷出近代日本各口岸在對華貿易中的具體地位,如表3所示[13](P6)。

表3 1921—1922年日本主要港口在對華進出口貿易總值中的比重(%)

表3顯示,進入近代以后,日本各口岸的對華進出口貿易總值發生了明顯變化,其中的大阪港,無論在對華貿易的出口還是進口方面,都占據了很高比重;再加上神戶港的相關數據,大阪灣口岸的對華貿易地位就更加突出了。表明近代日本對華貿易的樞紐港和重心區,又從東京灣再次擺動到了大阪灣。

大阪灣的對華貿易,肇始于大阪華僑的拓荒活動。他們大約明治四年(1871)來到大阪,居住在西區的川口町及鄰近之本田一番町、本田二番町、本田三番町、本田通二丁目、梅本町等處。籍貫主要是廣東、福州、上海,職業是將大阪的海帶、魚翅、海參、海老(龍蝦)等出口到中國,再從中國購買砂糖、米、谷物、中藥、香料、貴重木材等進口到日本。中日甲午戰爭后,隨著神戶港的建成,大阪灣地區通往中國各口岸的海上航線,便以神戶作為始發港,設備簡陋的大阪港甚至成了中途港;結果,很多主要從事海產品貿易的廣東、福建、上海人轉到了神戶。繼續留在大阪川口地區的華僑,是經營雜貨、棉布與大豆貿易的上海人,以及新到大阪的直隸、山東、奉天、吉林人。大正十四年(1925),大阪華僑有1343人,在當地主要經營綢緞、飯店、理發、棉布貿易、雜貨貿易、客棧、運輸、保險代理業;對華貿易方面,則將中國的棉花、麻、藥材、皮革、毛、疊表、造紙原料、刷子原料等進口到日本,并把日本的棉布、雜貨、海產品、砂糖、藥品、銅鐵、機械等出口到中國。[14](P2-8)

大阪作為近代日本對華外貿的樞紐港之一,當地華僑進出口業務所對應的中國市場,“尤以輸往上海以北長江一帶、及北方諸省與滿洲方面為最伙。間亦有經過日本商人之手而輸入者,又有經過神戶華僑之手,將大阪商品輸往廣東、福建、廈門、臺灣、香港、安南、南洋等處者”[15](P27)。大阪對華貿易的商品運輸方式,有海、陸兩種,“或由海路運至上海、天津、青島、大連、營口等處,或則由大阪鐵路直接運至朝鮮滿鐵③,是完全由我僑商依貨物之種類、運費之高低、稅率之輕重而決定之也”[15](P50),不過整體而言,大多數貨物的運輸仍以海路為主。1925年前后大阪對華貿易的海運航線及航班信息大致如表4所示。[15](P50-53)[16](P43)

表4 1925年前后大阪對華貿易的海運航線

三、中日交通和貿易現代化與東北亞國際市場整合

包括中國、日本、韓國、朝鮮、俄羅斯等國部分地區在內的東北亞,陸上和海上的傳統交通和貿易往來均源遠流長。進入近代后,隨著全球經濟一體化進程加快,世界主要國家和東北亞地區的政治經濟往來又有了新發展,致使中日外貿樞紐港和重心區產生了新變化,促進了東北亞國際市場的發育和整合。

就近代東北亞市場發育和整合的時空進程看,在其中占主導地位的國家一是中國,二是日本。而占主導地位的經濟產業,一是中日之間的進出口貿易,二是日本主導下的產業投資,三是東北亞日趨現代化的海陸交通。因為中國自鴉片戰爭以后,受英、法、美、俄、德、日等殖民主義列強的政治欺壓和經濟盤剝,綜合國力和國際地位每況愈下。而經歷了明治維新的日本,卻在1894年甲午戰爭中打敗了中國,搶奪了賠款,割占了中國臺灣島,控制了朝鮮;又在1904—1905年日俄戰爭中打敗了俄國,奪取了長春以南的南滿鐵路、以旅順和大連為中心的“關東租借地”、庫頁島南部的控制權;1910年吞并了朝鮮;第一次世界大戰期間,侵占了山東,搶占了歐洲列強在中國的市場份額和勢力范圍,成了奴役東北亞,并主導該地區國際貿易和投資的新列強。而國際貿易和產業投資的發展,又離不開火車、輪船等海陸交通工具的現代化。正是由于這些新興因素的不斷變化,才使得近代東北亞國際市場日漸成熟起來。

(一)中日貿易發展與東北亞市場繁榮

近代東北亞市場不斷發育的物質基礎和核心內容,首先是中日兩國主導下,以外貿樞紐港發展和位移為基礎的進出口貿易。它在不同時期的曲折復雜過程,直接關系著東北亞國際市場的發育進度,可參見表5。

表5 1871—1931年的中日進出口貿易狀況價值 單位:海關兩

續表5

表5展示了近代中日進出口貿易進程,隨著兩國政治關系的變化而跌宕起伏。其整體上又可劃分為1871—1894年、1895—1913年、1914—1931年三個前后相連的發展階段。

第一個階段,是近代中日通商關系正式確立標志——《中日通商章程》簽署后,至兩國第一次大戰——中日甲午戰爭爆發前,基本上處于一種平等互利的狀態,因而導致中日兩國的進出口貿易獲得了空前快速的發展。如果把1871年的兩國貿易指數作為100,那么到1894年,中日兩國之間的進出口貿易總值便增長了499.6%;其中,日本對中國出口(即中國從日本進口)的貿易值增長了382.8%,中國對日本出口的貿易值增長了687.5%。

第二個階段,是甲午戰爭中失敗的中國,被迫簽訂了兩國間第一個不平等條約《中日馬關條約》,重新訂立了《中日通商行船條約》,使日本獲得了開放更多中國通商口岸、沿海及內河航道,投資設廠,減輕關稅和船鈔等特權,成為繼英、法、俄、美等國之后欺壓中國的新列強,兩國貿易的天平向日本急劇傾斜。到1913年,中國從日本進口和對日本出口的商品數值,分別在1895年的基礎上凈增了594.1%和342.2%,中國對日本的進出口總值增長了477.5%,兩國貿易在對日逆差快速增長的情況下繼續發展。結果是日本超過美國和其他西方列強,躍居為僅次于英國的、中國第二進口貿易國。[17](P13)

第三個階段,是第一次世界大戰期間以及戰后,歐洲列強放松了對中國的經濟壓榨,客觀上促進了中國對外貿易和進口替代工業的發展,也刺激了日本對華貿易和投資的強化。一方面,1931年和1914年相比,日本對中國的出口數值增長了132.6%,中國對日本的出口數值增長了310%,兩國間的貿易總值增長了192.4%。另一方面,日本對中國的商品走私活動日益猖獗[18],利用中國廉價原料、勞動力和市場而進行直接生產的對華資本投資也增加了[19](P380)。

總之,1931年和1871年相比,中國對日本的出口數值增長了224倍,日本對中國的出口數值增長了155倍,60年間兩國的進出口貿易總值增長了182倍,日本成為中國僅次于英國的第二進口貿易國,中國也成為日本僅次于美國的第二進口貿易國。盡管兩國貿易的商品結構對中國不利,但畢竟在壯大近代日本經濟實力的同時,也客觀上促進了近代中國外向型經濟的發展,強化了東北亞地區的經濟交流內涵和市場依存程度。只是1931年的“九·一八事變”,從根本上打破了東北亞和平共處的政治基礎,標志著該區域相對正常貿易關系的終結。此后,日本軍國主義者對東北亞地區展開了野蠻的戰爭掠奪,中斷了該區域長期延續的進出口貿易,并給各國人民帶來深重的災難。[20]

但是,20世紀30年代中期的日本工業制成品,依然主要輸往以東北亞特別是中國為重心的亞洲市場,其次才是北美地區;同時,各類原料品向日本的輸入,也是亞洲市場與北美大致相當。如表6所示。[21](P46)既反映了東北亞國際市場長期繁榮的歷史后果,也突顯了其在日本進出口貿易中的重要地位。[21](P47)

表6 1934年的日本對外貿易概況價值 單位:千日元

(二)日本對華投資與東北亞經濟提升

《中日馬關條約》第六款第四條規定:“日本臣民得在中國通商口岸、城邑任便從事各項工藝制造。”正式許可日本等外國資本,在中國通商口岸進行產業投資,客觀上使近代中國115個口岸城市,特別是沿海沿江的主要港口城市,如大連、上海、青島、天津、漢口等地的現代化產業,在資金、技術、產品、市場等層面都獲得了很大提升,進而成為東北亞經濟發展的重心所在。

近代日本對華投資,包括間接投資即政治貸款和直接投資即企業投資兩類。直接投資按企業性質,又分為礦業、鐵路、電氣、紡織業、一般制造業、銀行業、不動產業、其他幾個門類。[22](P107)就空間分布看,日本對華直接投資在日俄戰爭后,“有兩個主要的發展方向: 一是以大連為中心的滿洲;一是以上海為中心的長江——華中地區。后來,在第一次世界大戰中,當日本對華事業投資盛極一時的期間,又以青島為中心開辟了向山東全省發展的方向。從此以后,發展方向就出現了三個地區”。偽滿洲國成立后,日本對中國內地的投資,又“劃分為下列五個地區:(一)上海;(二)以漢口為中心的長江流域,即所謂華中地區;(三)包括青島在內的山東省;(四)以北京、天津為中心的河北、察哈爾、綏遠,即所謂華北地區;(五)福建、廣東沿海的華南(包括香港在內)”。[22](P197)

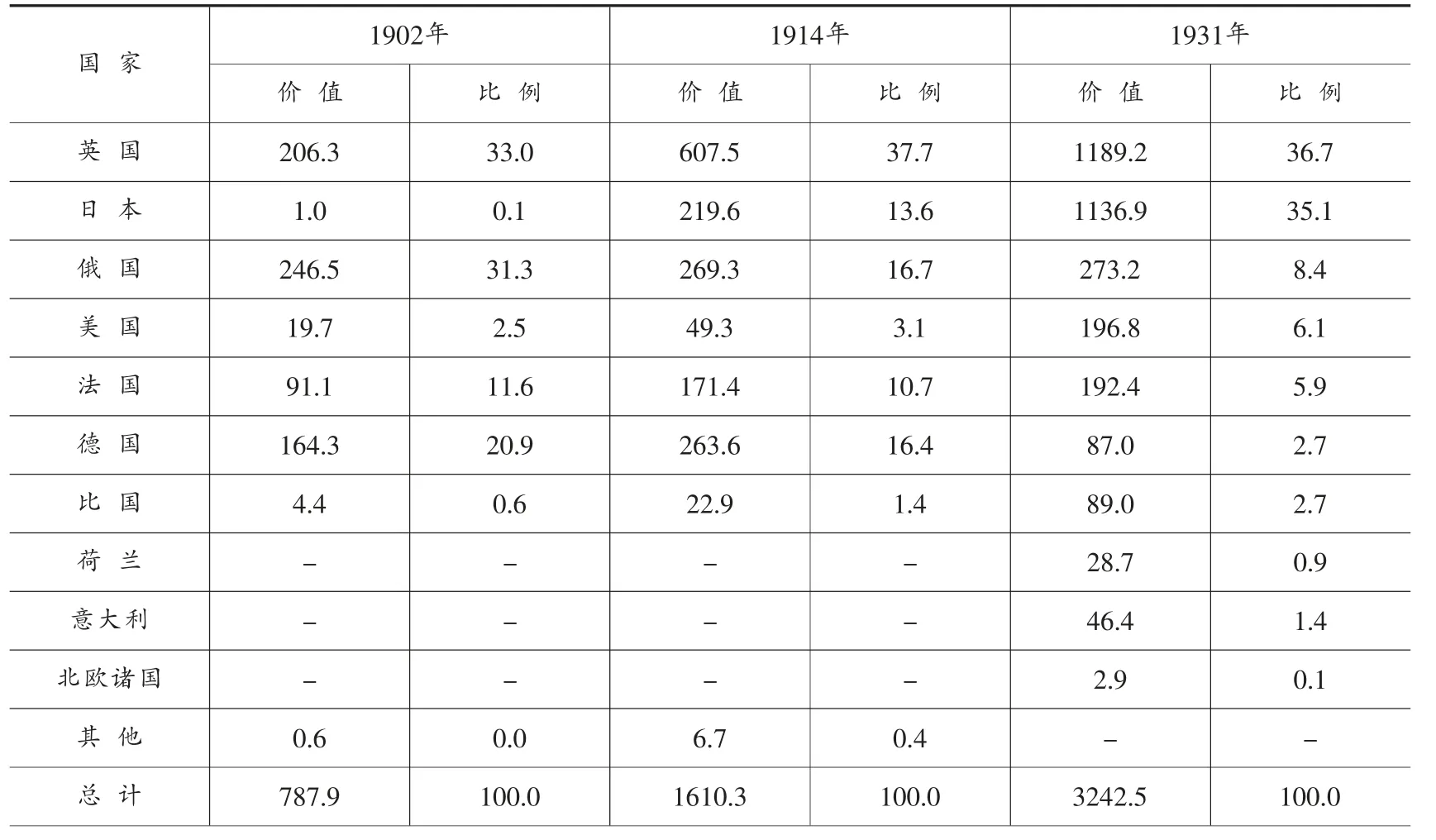

從外國對華投資的比重看,1902年,日本“可說一無所有,但到1914年,竟然增至占總額13.6%。1931年的數字,又有許多變動。日本現在(1931)占了俄國在1902年時的地位,僅次于仍為首要債權國的英國,而英日兩國遠超過其他各國的數額。俄、美、法三國現在大致相等,其余各國則都不很重要。日本和美國的投資增加極快,與1914年時比較,日本增加五倍以上,美國增加四倍”[19](P53),從而在很大程度上,充實和提升了中國等東北亞經濟的現代化內涵。具體如表7所示。[19](P55)

表7 1902—1931年各國在華投資的額度與比例 單位:百萬美元,%

(三)海陸交通現代化與東北亞市場整合

經過中日兩國之間長期的海上交通與貿易交流,1937年日本全面侵華戰爭前的東北亞交通網絡,已經高度現代化,從而成為該地區進出口貿易和國際市場整合的強大物質與技術支撐。

當時,涵蓋中日等東北亞廣大地區的海陸交通線路,主要有4條。第一條是由上海——長崎——神戶——東京的海陸聯運線,即先由中國上海乘輪船經日本長崎到神戶,再換乘火車到達東京,這是當時中日之間最重要的交通路線。“現有聯絡快輪二艘,專門往來于上海與神戶之間。上海于上午九時出發,次日上午十一時即達長崎。長崎午后三時出發,次日午后三時即達神戶。而神戶至東京,僅需十小時之火車即可。故上海至東京,僅需六十小時,約等于自上海至漢口之時日而已。若由長崎登陸,乘火車直往東京,尚可省略十二小時,為中日交通之最短路程。”[21](P21-22)第二條是由青島——下關——神戶——東京的海陸聯運線,即先由中國青島乘輪船經日本下關到神戶,再換乘火車到達東京。“現時之船舶往來甚多,其所需時日,亦約與上海至東京相等。”[21](P22)第三條是由天津——大連——下關——神戶——東京的海陸聯運線,該路先由中國天津乘輪船經大連到達日本下關、神戶,再換乘火車到達東京。“惟路途稍遠,約需五日工夫,但為北五省與日本通商要道,故船舶之往來亦多。”[21](P22)第四條是由天津——山海關——沈陽——安東——京城——釜山——下關——神戶——東京的海陸聯運線,該路先由中國天津乘火車經山海關、沈陽、安東而達朝鮮半島的京城(今韓國首爾)、釜山,再換輪船過海,到日本的下關,再換火車經神戶而至東京,主要是鐵路交通路線。“計自天津至釜山,約需二日半之時間;自釜山過海至下關,約需七小時;自下關至東京,約為一日,故自天津利用火車至東京,實不過四日而已。”[21](P22-23)涵蓋東北亞廣大地區的海陸交通網絡的現代化,既鋪平了日本軍國主義對外侵略擴張的道路,也客觀上增強了該區域國際市場的發育與整合力度。

綜上所述,19世紀中期以后,中國和日本都在被迫向西方列強敞開國門的過程中,被動卷入歐美主導下的全球經濟一體化浪潮之中,東北亞地區也因為中國和日本(1895年后含中國臺灣、1910年后含朝鮮)外貿樞紐港的空間位移和貿易繁榮,而進入了區域性國際市場整合的快車道。時至今日,以中、日、韓為核心的東亞經濟區,已發展成與EU為中心的歐洲經濟區、以USA為中心的北美自由貿易區(NAFTA)并駕齊驅的世界經濟三大引擎之一;其時空發展歷程也正肇始于當時“還是殖民地、半殖民地或從屬國”的“19世紀中期至20世紀中期東亞的大部分國家、地區”。[23](總論)可見,加強和深化對近代東北亞市場整合進程的時空考察和實證剖析,在學術研究和建設實踐層面均大有裨益。

注釋:

①中國學界有關中日經濟關系史的研究成果,參見陳景彥著《建國前有關近代中日經濟關系史研究述評》(《現代日本經濟》1991年第2期)和《建國后有關近代中日經濟關系史研究述評》(《現代日本經濟》1991年第5期)2篇論文的學術史梳理。日本學界有關中日海上交通和東亞經濟史的代表性成果,有濱下武志著《近代中國的國際契機——朝貢貿易體系與近代亞洲經濟圈》(朱蔭貴等譯,中國社會科學出版社1999年版),《中國近代經濟史研究——清末海關財政與通商口岸市場圈》(高淑娟等譯,江蘇人民出版社2006年版),以及《中國、東亞與全球經濟——區域和歷史的視角》(王玉茹等譯,社會科學文獻出版社2009年版)等;松浦章著《清代海外貿易史の研究》(朋友書店2002年,中文版李小林譯,天津人民出版社2016年版),《明清以來東亞海域交流史》(博揚文化事業有限公司2010年版),《近代東亞海域文化交流史》(博揚文化事業有限公司2012年版) 等。韓國學界的相關研究狀況,參見黃普基的《民族海洋與海洋民族:近代以來的韓國海洋史研究》(《全球史評論》2018年第2期)一文。

②中日兩國學界有關雙方貿易史的研究成果,主要有婁向哲著《論近代中日貿易對日本經濟發展之影響》(《歷史教學》1995年第12期);吉田建一郎著《佔領期前後における山東タマゴの對外輸出》(載本莊比佐子編《日本の青島佔領と山東の社會經濟1914—22年》,東洋文庫2006年);樊如森、吳煥良著《近代中日貿易述評》(《史學月刊》2012年第6期);樊如森著、吉田建一郎譯《1871~1931年の日中貿易》(《經濟史研究》第21號,大阪經濟大學日本經濟史研究所2017年);等等。

③引文中的“大阪鐵路”是指從日本東京經大阪到下關的鐵路。貨物到達下關后,改換輪船海運到朝鮮半島釜山,再由“朝鮮滿鐵”從釜山經京城(今首爾)陸運到新義州,再連接“南滿鐵路”由中國安東(今丹東)運達奉天(今沈陽)等東北各地。由于當時該陸(海)路聯運網絡均為日本人所控制,所以,由大阪鐵路主要經陸路運達沈陽的布匹、棉紗等貨物,運費反倒比由大阪主要經海路運到大連、再轉運沈陽的還要低廉一些。