電商經濟與會展規模:來自中國的經驗證據

課題組

摘要:電商業和會展業作為平臺經濟下的商務形態,兩者間既有聯系又有區別。在高新技術發展與新冠肺炎疫情催化下,會展業與電商業由相互競爭向相互融合、優勢互補轉變。為更好地了解電商業與會展業之間的作用關系,推動會展服務模式轉型升級與雙線融合商業形態創新發展,利用2012—2019年我國30個省市區的面板數據構建計量模型,對全國層面和區域層面電商經濟與會展規模之間的影響效應進行實證分析和穩健性檢驗。從全國層面看,會展規模對電商經濟具有顯著正向影響,但電商經濟對會展規模沒有顯著影響。從區域層面看,兩者間的影響效應在我國中部、東部、西部三個地區存在區域異質性。其具體表現為,在西部地區電商經濟對會展規模具有顯著正向影響,在東部和中部地區這種影響效應并不顯著;在東部和西部地區會展規模對電商經濟均具有顯著正向影響,且在東部地區這種影響效應更強,而在中部地區則呈現出顯著的負向影響。后疫情時代,為更好地推動電商業與會展業融合發展,應重視會展業對電商業的帶動作用,加大實體產業對虛擬經濟的支撐力度;應運用新模式、新技術、新場景,推動線上線下深度融合與實體虛擬協同創新;應采用區域差異化策略引導建立與區域發展特征相匹配的產業融合發展機制。

關鍵詞:電商業;會展業;線上線下融合;雙線會展

中圖分類號:F724.6文獻標識碼:A文章編號:1007-8266(2021)07-0019-10

基金項目:國家自然科學基金項目“企業贊助:重贊助匹配,還是重活動質量?——基于消費者調節聚焦視角的研究”(71502019);教育部人文社會科學研究項目“節事吸引力感知維度及其影響研究”(17YJA630031);四川大學人才引進科研項目“企業贊助對賽事品牌資產的影響研究——基于職業體育賽事的視角”(20822041A4222)

自2015年政府工作報告首次把“互聯網+”行動計劃作為國家戰略提出以來,電商業迎來了新的發展熱潮[ 1 ]。近年來,我國電子商務交易額穩居世界第一位,電商大省、電商城市、電商園區持續涌現,推動電商經濟發展已被列入一些地區的戰略規劃[ 2-3 ]。與此同時,會展業作為城市經濟的助推器,對經濟發展的拉動作用得到了學界和業界的廣泛認可[ 4 ]。目前,我國擁有世界上最大的展覽面積和最多的展覽場次,成為全球會展第一大國。上海、深圳、成都等國內知名會展城市相繼出臺各類會展業支持政策,以打造國際會展之都、建設國際會展名城作為城市發展的戰略目標[ 5-7 ]。自2015年國務院發布《關于進一步促進展覽業改革發展的若干意見》以來,如何加快會展業轉型升級、推動會展業創新發展成為業內長期關注的熱點話題。有學者指出,新興電子商務產業的崛起和傳統產業的電子商務化轉型將在調整經濟結構和轉變發展方式中發揮更加重要的作用[ 2 ]。2020年新冠肺炎疫情的暴發使傳統實體經濟受到了較大的沖擊和考驗[ 8-9 ],也倒逼會展業進行顛覆性變革,開啟雙線融合發展新模式[ 10 ],電商業與會展業的融合發展有了更加廣闊的空間。

2020年3月,國家要求創新展會服務模式,確立了新時期我國會展業與新技術發展相結合的總體思路[ 10 ]。2020年4月13日,商務部辦公廳發布《關于創新展會服務模式培育展覽業發展新動能有關工作的通知》,進一步明確了促進線上線下融合發展的必要性[ 11-12 ]。據統計,在2018年全國各地出臺的會展業扶持政策文件中,有14個省市鼓勵推動雙線融合的會展模式創新[ 10,13 ]。新冠肺炎疫情暴發后,雙線融合的創新模式成為重振會展業的“法寶”[ 14 ]。不僅中國國際服務貿易交易會、中國進出口商品交易會、中國國際進口博覽會等一批國家級貿易展會以及全國糖酒商品交易會、中國國際智能產業博覽會、中國國際服裝服飾博覽會等行業展會開始以“線上+線下”的新形式舉辦會展,而且阿里巴巴、騰訊、華為等互聯網科技巨頭也紛紛涉足會展業,催生了“云會展”這一新業態的出現[ 10,15-16 ]。全國多個城市也紛紛行動起來,進行會展服務模式創新的初步嘗試。比如,成都啟動建設首個雙線智慧會展平臺——IES智慧會展平臺,培育線上線下交互的智慧會展新經濟業態[ 17 ];杭州在跨境電子商務綜合試驗區引入“網展貿”這一全新的數字展覽模式,形成了初級的跨境電商企業在線會展新業態[ 12 ]。在高新技術發展與新冠肺炎疫情催化下,會展服務模式從“線上線下”(Online To Offline,O2O)到“線上線下再線上”(Online to Offline to Online,O2O2O)一直到“線上線下完整融合”(Online Merge Offline,OMO),實現了一系列發展創新,會展業界的關注點從與電商業相互競爭轉變為如何相互融合、優勢互補[ 13,18 ]。為推動會展服務模式轉型升級與雙線融合商業形態創新發展,研究電商業與會展業之間的作用關系顯得尤為迫切和重要。

電商業與會展業作為平臺經濟下的商務形態,其本質都是為買賣雙方提供信息交流和產品交易的雙邊市場和中介平臺[ 19 ],進而推動資源要素的集聚、互補與整合[ 20 ],發揮降低交易成本、提高交易效率、促進經濟發展的重要作用[ 21-23 ]。不過,兩者又有所區別[ 24 ]:會展業重內容、重體驗、重互動,其核心功能是品牌推廣、渠道建立和新品發布[ 15,25 ];電商業重效率、重流量、重成單,其核心功能是渠道零售、商品交易和訂單達成[ 15,26 ]。基于兩者互補的特性,不少觀點認為,兩者間是一種互替或互補關系[ 8,10-11,15,27-28 ]。但事實果真如此嗎,兩者間真的只是簡單的替代或補充關系嗎,是否存在其他的作用關系呢?盡管已有研究針對這些問題提出了自己的見解和判斷,但至今還沒有研究從理論視角對此進行嚴謹的實證分析和可靠的科學解答。

鑒于此,本研究利用2012—2019年①我國30個省市區的240個省級面板數據(不包含我國香港、澳門、臺灣和西藏自治區的數據②)構建計量經濟模型進行實證分析,通過檢驗電商經濟與會展規模之間的影響效應,識別電商業與會展業之間的作用關系,并分析比較東部、中部、西部三個地區的區域異質性。這不僅豐富了電商業與會展業相關研究的理論成果,也有利于政策規劃與產業融合發展。

發達國家的經驗表明,電商業與會展業的深度融合能夠提高會展業的運作效率和服務水平。德國經濟展覽和博覽會委員會(AUMA)與美國展覽業研究中心(CEIR)的調查均顯示,實體展會與電子商務的結合不僅能幫助企業更加有效地工作,而且能為客戶提供更加優質的服務[ 27 ]。國內學者也普遍認為,實體會展與電子商務的結合會產生“1+1>2”的雙贏效果。比如,李曼[ 27 ]認為,會展中心可從傳統場館會展的信息化管理、以網絡宣傳和對外服務為主要功能的會展中心網站建設、為參展商提供增值服務、促成網絡交易洽談與結算、實現各區域會展中心的資源共享與協作、實現傳統場館會展與網絡虛擬會展優勢互補等六大層面循序漸進地搭建電子商務平臺;庾為等[ 28 ]認為,傳統會展與網絡展覽的融合已經成為會展業發展的必然趨勢,電子商務企業憑借自身得天獨厚的優勢,將成為這種發展模式最好的實施者。電子商務企業涉足線下會展業,利用自身對行業資源的整合力,以線上虛擬展會加線下實體交易會的虛實互補方式,為展會帶來充沛的人脈和企業資源,同時也幫助網絡客戶實現快速發展。

近年來,為推動電商業與會展業融合發展,相關研究提出了各自的觀點見解和措施建議。申強等[ 29 ]構建了結合線上信息服務與線下實體服務的“互聯網+會展業”供應鏈創新系統模型,發現其核心是展會服務信息系統平臺,應具有產品營銷、信息綜合、交易評價、投訴索賠等多重功能。劉林艷[ 30 ]通過單案例研究發現,展酷這家會展企業的商業模式轉型可分為四個階段,分別是初創階段(電商平臺)、摸索階段(大眾點評模式)、前行階段(展覽全產業鏈平臺)和清晰階段(展覽綜合服務平臺)。王紹媛等[ 31 ]認為,除最基本的商品推介與交易功能外,線上展會還應努力拓展功能,將與外貿交易關聯較大的金融、保險、知識產權等服務業納入線上平臺,形成足不出戶即可完成全部交易的閉環模式。方璐萍[ 18 ]認為,在后疫情時代,應以會展社群營銷為切入點,構建線上精準營銷—線下體驗交流—線上平臺交易會展的O2O2O營銷模式,從大數據分析精準配對、會展社群平臺創建、融媒體價值內容營銷、線下活動打造展會主題、線上平臺交易等五個方面入手解決原有O2O模式存在的問題。

有研究指出,雙線會展作為電商業與會展業深度融合的產物,實體會展與電子商務分別對應雙線會展中的線下和線上會展場景[ 10 ]。目前,學界和業界對線上會展與線下會展關系的認知主要可歸納為三種類型:

一是替代型。隨著網絡技術的進一步發展,具有獨特優勢的線上會展存在的缺陷將被彌補,可能替代線下會展的存在[ 15 ],甚至可能以電商平臺的模式獨立存在[ 25 ]。

二是補充型。線上會展與線下會展互為補充,線上會展不會替代線下會展,而是更好地服務于線下會展[ 15,27 ]。這種認知側重于從線下到線上,線下為主,線上為輔,其實是雙線會展的初級模式[ 11,28 ]。

三是融合型。線上會展與線下會展之間不僅是補充關系,而且是互促、互補、互通、互融的關系[ 15,25 ]。雙線融合并不簡單意味著線上線下同步開展,而是像人體交會于軀干的兩條腿那樣,是兩條交叉線[ 32 ]。

目前,支持第三種認知的人更多,認為電商業和會展業各有缺陷各有優勢,不能從簡單意義上來討論誰將取代誰,誰將戰勝誰,只有實現兩者的互促、互補、互通、互融,才能產生“1+1>2”的雙贏效果[ 10 ]。廣西國際博覽事務局局長王雷指出,單純做好線上展示是不夠的,網站做得再漂亮,內容再豐富,如果與實體展會關聯性不強,沒有實體展會的支撐,那么電子商務(確切地說是互聯網)與實體展會仍然是割裂的,所發揮的作用也會大打折扣[ 10 ]。

然而,現有研究主要通過定性分析和文字闡述對相關問題進行宏觀描述和主觀說明,并未實證分析會展業與電商業之間的作用關系。與已有研究相比,本研究通過定量的統計分析和宏觀的計量模型深入探索現階段我國會展規模與電商經濟之間的影響效應,科學論證電商業與會展業之間的作用關系,彌補了該領域研究的空白,豐富了該領域的理論成果。

(一)模型設定

(二)變量設計

1.核心變量

由于本研究主要關注會展規模與電商經濟之間的影響效應,因此包括以下兩個核心變量:

(1)電商經濟(lnEC)。在現有研究中,一般借鑒韓雷等[ 2 ]的處理方式,把人均快遞業務量作為電商經濟發展程度的代理變量,但這種方法可能存在一定的度量誤差,因此本研究以區域電子商務銷售額作為衡量電商經濟的指標。其中,由于2013年《中國統計年鑒》沒有電子商務銷售額相關數據,2012年數據為估計值。

(2)會展規模(lnEQ)。一般而言,現有研究常用展會數量和展會總面積來衡量區域會展規模[ 22,33 ]。本研究選擇用展會數量作為會展規模的衡量指標。

2.控制變量

為盡可能減小遺漏變量造成的估計結果偏誤,參考相關研究加入以下控制變量[ 1-3,21-22,33-34 ]:

(1)展館規模(lnVS)。展館數量和展館總供給面積都能反映區域展館規模,本研究以展館數量作為展館規模的衡量指標。

(2)旅游吸引(lnTA)。會展業與旅游業關聯緊密,本研究用接待入境過夜游客量來衡量區域的旅游吸引力。

(3)人力資本(lnLE)。會展業屬于租賃和商務服務業,以租賃和商務服務業城鎮非私營單位就業人數作為人力資本的衡量指標。

(4)政府干預(lnGI)。一般用公共財政預算支出占地區生產總值的比重來衡量看得見的手對產業發展的干預程度。

(5)互聯網規模(lnIS)。互聯網技術是電商經濟發展的基礎,用互聯網上網人數來衡量互聯網規模。

(6)產業結構(lnTS)。產業結構升級是經濟發展的必要條件,一般用第三產業生產總值占地區生產總值的比重衡量。

(7)教育水平(lnEDU)。知識、人才與地區電商經濟發展程度密切相關,本研究用大專及以上教育人口占6歲以上人口比重來表示教育水平。

(8)貿易運輸(lnRT)。貿易運輸水平對電商經濟發展具有重要影響,以鐵路、公路、水運合計貨運量作為衡量指標。

(三)數據來源

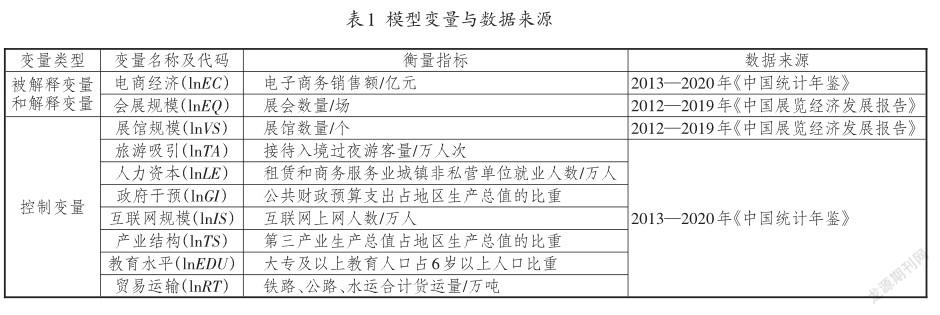

本研究樣本為我國30個省市區2012—2019年的省級平衡面板數據。其中,電商經濟類和控制變量原始數據來自2013—2020年《中國統計年鑒》,會展規模類原始數據來自2012—2019年《中國展覽經濟發展報告》。具體參見表1。

(四)描述性分析

本研究兩個核心變量電商經濟與會展規模的皮爾森(Pearson)相關系數為0.775 9,且在1%的水平上顯著,說明電商經濟與會展規模之間存在顯著正相關關系。各解釋變量之間相關系數的絕對值大多低于0.6,且方差膨脹因子(Variance Infla? tion Factor,VIF)小于最大臨界值10,說明基本不存在多重共線性。對比表2中各變量的描述性統計結果發現,我國省域電商經濟與會展規模均存在兩極分化和不均衡的問題。在一些會展業發達的地區其電商經濟發展水平也相對較高,且遠高于全國平均水平,如上海、廣東、北京等;在一些會展業不發達的地區其電商經濟發展水平也相對較低,且遠低于全國平均水平,如青海、寧夏、甘肅等。

此外,為更加直觀地展示電商經濟與會展規模之間的相關關系,可以電商經濟(lnEC)為橫坐標,以會展規模(lnEQ)為縱坐標,用Eviews軟件描繪兩者間的二維散點圖和線性擬合趨勢線。具體參見圖1。可以發現,電商經濟與會展規模初步呈現出比較明顯的正向線性擬合關系。不過,這并不能揭示兩者間真正的影響效應,僅能為接下來的實證檢驗提供基本判斷和初步參考,因此仍然需要對模型進行實證分析,以便得出更加客觀嚴謹的研究結論。

(一)全樣本基準模型回歸結果

本研究采用面板普通最小二乘法考察電商經濟與會展規模之間的影響效應。表3上半部分分別展示了電商經濟對會展規模影響效應的面板混合最小二乘法模型、固定效應模型、雙向固定效應模型的全樣本基準模型回歸結果。由表3列(1)上半部分可以看出,除控制變量旅游吸引(lnTA)、政府干預(lnGI)的回歸系數不顯著外,其余變量的回歸系數在不同的統計水平上具有顯著性。由于模型可能存在不隨時間變化的個體(省市區)異質性,因此有必要采用固定效應模型進行檢驗,相關結果參見表3列(2)上半部分。LR檢驗結果為顯著拒絕原假設,說明固定效應模型明顯優于面板混合最小二乘法模型。此外,豪斯曼(Hausman)檢驗結果顯著拒絕原假設,可以認為,固定效應模型優于隨機效應模型。殘差截面相關檢驗即布魯什—帕甘(Breush-Pagan)檢驗結果顯示,存在截面相關。在此基礎上,為解決個體固定效應模型無法排除的不隨時間卻隨個體而異的變量遺漏問題,進一步采用同時控制個體和時間的雙向固定效應模型,并將之作為基準模型。相關結果參見表3列(3)上半部分。其中,電商經濟的回歸系數不顯著,說明電商經濟對會展規模不存在顯著影響,而控制變量政府干預、展館規模、人力資本的回歸系數均具有不同程度的統計顯著性,說明這些因素均對會展規模具有顯著正向影響。

表3下半部分分別展示了會展規模對電商經濟影響效應的面板混合最小二乘法模型、固定效應模型、雙向固定效應模型的全樣本基準模型回歸結果。固定效應模型估計結果顯示,LR檢驗顯著拒絕原假設,說明固定效應模型明顯優于面板混合最小二乘法模型。同時,豪斯曼(Hausman)檢驗結果顯著拒絕原假設,可以認為,固定效應模型優于隨機效應模型。此外,布魯什—帕甘(Breush-Pagan)檢驗結果顯示,存在截面相關。三種模型的回歸結果顯示,會展規模的回歸系數均為正,且均在不同統計水平上顯著,說明會展規模對電商經濟具有顯著正向影響。以雙向固定效應模型(表3列(3)下半部分)為例,在其他條件不變的情況下,會展規模每提升1%,會正向促進電商經濟提高0.171 7%。

綜上所述,電商經濟對會展規模不存在顯著影響,而會展規模對電商經濟存在顯著正向影響。對此,可利用著名經濟學家弗里曼提出的產業創新理論和著名物理學家哈肯提出的協同理論進行初步解釋[ 35 ]。電商業與會展業分別處于產業創新發展模式的第一階段和第二階段,前者是后者的基礎,后者是前者的升級[ 36 ],只有兩者能更好地發揮關聯作用和聚集效應并進行深入合作與資源整合時,才能發揮“1+1>2”的協同作用[ 37 ]。正如蜜蜂與花朵的關系所展示的那樣,兩者的存在均可為彼此的繁衍和生存提供堅實保障[ 38 ]。我們可以把會展業視為蜜蜂,把電商業視為花朵。從經濟學角度看,電商業與會展業就像蜜蜂與花朵一樣,其行為正是兩個不同的系統通過整合創新產生協同效應的結果。但是,處于產業創新發展第二階段的電商業對處于第一階段的會展業本身不會產生明顯的影響效應。這是因為,會展業這只蜜蜂的生存并非僅僅依靠電子商務這朵花,畢竟電商業出現之前,會展業就已經存在并發展了很長時間。

(二)區域異質性估計結果

我國幅員遼闊,區域發展存在典型的非均衡性和非一致性,各省市區之間存在比較明顯的個體差異,前面的變量描述性統計結果也證實了這一點。然而,全樣本基準模型回歸結果不利于對不同區域的具體情況和地區差異進行比較分析。比如,東部沿海地區經濟水平更高,物質基礎更好,電商業、會展業發展水平也相對較高,因此有必要考察區域異質性對回歸結果造成的影響。本研究根據我國區域劃分標準把樣本分為東部、中部、西部三大地區③,并分別采用雙向固定效應模型進行回歸。分地區的基準模型回歸結果參見表4。可以發現,東部地區的回歸結果與全樣本的回歸結果基本一致,即電商經濟對會展規模沒有顯著影響,而會展規模對電商經濟具有顯著正向影響;在中部地區的回歸結果中,電商經濟的回歸系數為負且不具有統計上的顯著性,而會展規模對電商經濟具有顯著負向影響;在西部地區的回歸結果中,電商經濟與會展規模之間存在顯著的雙向正向影響。這說明,無論是電商經濟對會展規模的影響效應,還是會展規模對電商經濟的影響效應,均存在顯著的區域異質性。總體來看,在西部地區電商經濟對會展規模具有顯著正向影響,在東部和中部地區這種影響效應并不顯著;在東部和西部地區會展規模對電商經濟具有顯著正向影響,且該影響效應東部地區更強,而中部地區則表現為顯著負向影響。此外,展館規模、政府干預、互聯網規模、產業結構、貿易運輸等控制變量的回歸結果也存在不同程度的區域異質性。區域異質性基準模型回歸結果表明,各地區電商業與會展業之間的作用關系存在非均衡性,這與各地區經濟發展水平、產業發展階段、市場發育程度不同有關。由于東部地區經濟發展水平、產業發展階段、市場發育程度較高,電商業與會展業之間的作用關系與全樣本基準模型回歸結果基本一致。而與東部地區相比,中部和西部地區經濟發展水平、市場發育程度還存在差距,產業所處的發展階段也有待進一步提升,因此出現了與全樣本基準模型不同的回歸結果。

(一)穩健性檢驗Ⅰ:替換核心解釋變量

對于會展規模的衡量指標,除展會數量外,還有不少研究以展會總面積作為會展規模的另外一個主要衡量指標[ 22 ]。對于電商經濟的衡量指標,除電子商務銷售額外,還可使用電子商務采購額。接下來,本研究分別以展會總面積(lnES)、電子商務采購額(lnEP)作為解釋變量會展規模、電商經濟新的衡量指標,并使用雙向固定效應模型進行穩健性檢驗。具體回歸結果參見表5。由表5可知,電商經濟對會展規模依然不具有統計上的顯著性,而會展規模對電商經濟依然具有顯著正向影響。

(二)穩健性檢驗Ⅱ:格蘭杰因果檢驗

格蘭杰因果檢驗可以通過判斷一個變量過去的觀測值是否可以預測另外一個變量來判斷一個變量的變化是否是另一個變量變化的原因。表6展示了滯后1階至滯后4階的格蘭杰因果檢驗結果。檢驗結果顯示,電商經濟與會展規模在滯后1階、2階、3階、4階均存在單向格蘭杰因果關系,即電商經濟不是會展規模的格蘭杰原因,而會展規模是電商經濟的格蘭杰原因。這說明,電商經濟不是會展規模的重要影響因素,但會展規模是電商經濟的重要影響因素。該結果從滯后效應視角驗證了本研究提出的電商經濟與會展規模之間的影響效應。

(三)穩健性檢驗Ⅲ:動態面板廣義矩估計

考慮到會展規模和電商經濟的變化具有動態性,且本研究面板數據屬于“大N小T”結構,因此采用動態面板處理技術是一個非常好的選擇[ 39 ]。在基準模型式(1)、式(2)右側引入被解釋變量會展規模、電商經濟的滯后一期項,將之擴展為動態面板數據模型,并采用廣義矩估計(GMM)方法進行檢驗。檢驗結果參見表7。可以發現,廣義矩估計結果合理,且被解釋變量滯后項回歸系數顯著,說明有必要設置動態面板數據模型。同時,解釋變量電商經濟的回歸系數不具有統計上的顯著性,而解釋變量會展規模的回歸系數顯著為正,說明基準模型回歸結果不依賴于估計方法的變換,穩健性檢驗結果較好。

(一)結論

1.區域會展規模對區域電商經濟具有顯著正向影響

三種模型的回歸結果顯示,會展規模的回歸系數均為正,且均在不同的統計水平上顯著,說明會展規模對電商經濟具有顯著正向影響。這意味著,會展業可以對電商業產生比較明顯的帶動作用,虛擬經濟的發展離不開實體經濟的支撐,“互聯網+”行動計劃的實施需要實體產業的支持。

2.區域電商經濟對區域會展規模沒有顯著影響

全樣本基準模型回歸結果和穩健性檢驗結果表明,電商經濟對會展規模沒有顯著影響,這可進一步從產業協同創新視角進行初步分析和解釋。此外,實證結果還表明,現階段電商業與會展業的融合發展還不夠充分,要真正達到“1+1>2”的雙贏效果,還需要進一步推動電商業和會展業的協同創新與深度融合,兩者不能相互割裂,相互剝離。

3.我國東部、中部、西部地區電商經濟與會展規模的雙向影響效應存在區域異質性

其具體表現為,東部和中部地區與全樣本基準模型回歸結果一致,即電商經濟對會展規模的影響效應不明顯,而西部地區呈現出顯著的正向影響;東部和西部地區會展規模對電商經濟均具有顯著正向影響,且該影響效應東部地區強于西部地區,而中部地區則呈現出顯著的負向影響。

(二)啟示

1.重視會展業對電商業的帶動作用,加強實體產業對虛擬經濟的支撐力度

考慮到區域會展規模對區域電商經濟具有顯著正向影響,應重視會展業對電商業的帶動作用,加強實體產業對虛擬經濟的支撐力度。即使在對互聯網技術需求急速增長的后疫情時代,也不能忽視傳統會展的帶動和支撐作用。在未來很長一段時間內,電子商務無法取代實體會展,其中最關鍵的問題是如何加強會展業對電商業的支撐作用,其核心和主體應該是實體經濟而非虛擬經濟或者說互聯網。未來產業的發展理念是,要在以實體為核心的基礎上做好“互聯網+”中的“+”[ 10 ]。以會展業為例,有專家預測,未來會展業的新模式可能會以“線下宴會+線下開幕+線上展覽”的形式發展[ 11 ]。目前,在實體產業支撐下,“互聯網+會展+扶貧”“會展+電商+農業”以及“雙線會展”一體化扶貧平臺等新興虛擬產業已經取得初步成效[ 9,40-41 ]。未來,有實體產業支撐的虛擬經濟將在脫貧攻堅、鄉村振興、貿易流通、現代化經濟建設等方面發揮更大作用[ 42 ]。

2.運用新模式、新技術、新場景,推動線上線下深度融合與實體虛擬協同創新

考慮到電商經濟對區域會展規模沒有顯著影響,應運用新模式、新技術、新場景,推動線上線下深度融合與實體虛擬協同創新。電子商務是“流量”平臺,但比“流量”更重要的是“留量”[ 14 ],因此單純利用電商業促進會展業發展的可行性不強,“互聯網+實體產業”是更加有效的路徑。未來,應著力推動實體會展在前端商品展示和互動交流上平臺化優勢與電子商務在中后端產品交易和運營管理上平臺化優勢的相互結合[ 43 ],推動線上線下深度融合與實體虛擬協同創新。以基于電子商務技術的線上會展為例,其目前仍然面臨參與體驗感不足、商業模式不成熟、社交互動性不強等問題[ 16 ],而這也是某些電商平臺存在的問題。因此,無論是線上會展還是電商平臺,都不能僅僅停留于商品交易階段,而是要利用線下展會的多元互動與深度溝通功能,與平臺直播、商機配對等線上服務營銷新方式結合起來[ 15 ]。比如,借鑒“新零售”的場景式模式,充分運用物聯網、人工智能、虛擬現實等先進技術,做好產品和服務的多元化展示,為電商業與會展業、線上與線下、虛擬經濟與實體經濟賦予新的生命力[ 10,24 ]。

3.采用區域差異化策略引導建立與區域發展特征相匹配的產業融合發展機制

考慮到我國東部、中部、西部地區電商經濟與會展規模之間影響效應的區域異質性,應采用區域差異化策略引導建立與區域發展特征相匹配的產業融合發展機制。由于各地產業發展階段、市場發展程度不同,目前無論是會展業還是電商業,全國各地都存在兩極分化和不均衡的問題。為進一步解決這些問題,需要采用區域差異化策略引導建立與各自匹配的產業融合發展機制,精準推動會展業與電商業融合發展。比如,對于產業發展階段不同的地區,可采用因地制宜的差異化戰略,引導頭部地區積極幫助尾部地區,分享發展經驗,共享產業技術,協調多個區域共建由政府、行業組織、上下游企業等多方組成的融合發展聯盟,實現多地區、多主體、多產業跨界融合與協調發展[ 15 ];可仿照都市經濟圈發展模式,結合各地產業資源優勢,打造適應時代背景與行業需求的融合發展機制[ 44 ]。

注釋:

①在中國國際貿易促進委員會發布的《中國展覽經濟發展報告》中,各省市區會展規模類數據僅從2012年更新至2019年,因此本研究數據時間范圍為2012—2019年。

②中國國際貿易促進委員會發布的《中國展覽經濟發展報告》未收錄我國香港、澳門、臺灣地區數據,而西藏自治區存在數據缺失的年份較多,故未予以使用。

③東部地區包括北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省市;中部地區包括安徽、河南、湖北、湖南、內蒙古、河北、山西、吉林、黑龍江、江西10個省區;西部地區包括四川、重慶、廣西、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、新疆、寧夏10個省市區,不包括西藏自治區。

參考文獻:

[1]張磊,韓雷.電商經濟發展擴大了城鄉居民收入差距嗎?[J].經濟與管理研究,2017,38(5):3-13.

[2]韓雷,張磊.電商經濟是效率和公平的完美結合嗎[J].當代經濟科學,2016,38(3):80-90,127.

[3]賈鋮,夏春萍.我國區域電子商務發展的動態演進與聚斂分析[J].統計與決策,2021,37(3):85-89.

[4]羅秋菊,龐嘉文,靳文敏.基于投入產出模型的大型活動對舉辦地的經濟影響——以廣交會為例[J].地理學報,2011,66(4):487-503.

[5]蔡婕萍,許和連.上海市涉外會展對外向型經濟發展影響分析[J].華東經濟管理,2013,27(8):1-5.

[6]劉婷,符純潔,韓雷.中國城市會展產業發展水平影響因素的實證研究[J].統計與決策,2011(9):106-109.

[7]靳文敏,羅秋菊.城市會展業資金類政策傳播研究——以廣州、深圳、東莞為例[J].旅游學刊,2012,27(1):101-110.

[8]倪慶萍.電子商務環境下網絡會展的創新發展[J].商業研究,2009(1):211-213.

[9]童瑤,劉桐,楊龍燦.“雙線會展”一體化扶貧平臺建設研究[J].湖北經濟學院學報(人文社會科學版),2021,18(4):36-39.

[10]裴超.會展識途——解析“十四五”時期中國會展業面臨的機遇與挑戰[J].中國會展,2021(3):26-33,12.

[11]付曉.重新理解雙線融合——我和中國銀河會展中心CEO,聊了聊會展未來的樣子[J].中國會展,2021(5):49-50,48.

[12]龔紫娟.“網展貿”支持下杭州跨境電商綜試區發展的新路徑[J].對外經貿實務,2021(1):29-32.

[13]王雷. OMO:會展業雙線融合新思考[J].中國會展,2018(9):72-74.

[14]周景龍.當需求驅動會展數字化創新該如何做?[J].中國會展,2021(3):20.

[15]李知矯.“后疫情時代”會展業將發生哪些變化?[J].中國會展,2020(9):28-37.

[16]朱靜雯,姚俊羽.后疫情時代數字文化產業新業態探析[J].出版廣角,2021(3):16-20.

[17]李知矯.成都市開建首個雙線智慧會展平臺[J].中國會展,2020(7):18.

[18]方璐萍.后疫情時代會展社群營銷O2O2O模式研究[J].海南師范大學學報(社會科學版),2021,34(2):94-103.

[19]郝宇彪,劉江匯.貿易博覽會對中國貿易發展的影響機制分析——基于平臺經濟理論視角[J].社會科學,2019(8):46-56.

[20]孟凡勝,宋國宇,井維雪.會展業發展的影響因素及對城市經濟影響的實證研究[J].技術經濟,2012,31(4):32-37.

[21]劉長庚,張磊,韓雷.中國電商經濟發展的消費效應研究[J].經濟理論與經濟管理,2017(11):5-18.

[22]羅秋菊,羅倩文.中國省域展覽業與經濟相關關系及其空間溢出研究[J].地理科學,2016,36(11):1 729-1 735.

[23]李凌.平臺經濟發展與政府管制模式變革[J].經濟學家,2015(7):27-34.

[24]李知矯.展會新零售[J].中國會展,2018(19):30-33.

[25]裴超,孟楠.科技賦能:會議視域下雙線融合模式探究[J].中國會展(中國會議),2020(18):52-57.

[26]王寶義.中國電子商務網絡零售產業演進、競爭態勢及發展趨勢[J].中國流通經濟,2017,31(4):25-34.

[27]李曼.會展中心實施電子商務的優勢與策略[J].財經問題研究,2008(12):101-104.

[28]庾為,劉夢迪.基于電子商務的“線上+線下”會展模式研究[J].江蘇商論,2010(11):44-46.

[29]申強,王軍強,徐莉莉,等.會展服務供應鏈創新設計與系統構建——基于“互聯網+”和“云”計算角度[J].商業經濟研究,2017(24):175-177.

[30]劉林艷.互聯網驅動的展覽業商業模式創新[J].中國流通經濟,2018,32(9):74-84.

[31]王紹媛,秦煜浛.新冠肺炎疫情下中國進出口商品交易會的新舉措與新思路[J].國際貿易,2020(12):67-74.

[32]鄭路逸.雙線會展究竟是平行線還是交叉線?[J].中國會展,2021(3):20.

[33]劉震,樓嘉軍.中國城市展覽業發展狀況評價[J].城市問題,2018(6):51-60.

[34]李鐵成,劉力.區域間投入產出模型(IRIO)的我國會展業經濟影響分析[J].旅游學刊,2014,29(6):34-45.

[35]顧菁,薛偉賢.高技術產業協同創新研究[J].科技進步與對策,2012,29(22):84-89.

[36]劉明宇.產業創新模式升級與創新競爭[J].社會科學, 2009(4):50-56,188.

[37]賴茂生,閆慧,葉元齡,等.內容產業與文化產業整合與協同理論和實踐研究[J].情報科學,2009,27(1):12-16,25.

[38]任海軍,曹盤龍,王國富.生態經濟與文化產業協同發展機理探究——以甘肅省為例[J].甘肅社會科學,2012(3):183-186.

[39]趙磊.旅游發展與經濟增長——來自中國的經驗證據[J].旅游學刊,2015,30(4):33-49.

[40]宮玉琪,邢亞玲,李倩.電商扶貧模式的現狀、問題與優化策略[J].湖北經濟學院學報(人文社會科學版),2021,18(1):18-22.

[41]舒輝,胡毅.產業互聯網驅動下的農業物流生態圈協同理論體系[J].中國流通經濟,2021,35(4):26-37.

[42]周麗群.新常態下我國內貿流通發展特點與政策建議——全國內貿專家座談會綜述[J].中國流通經濟,2015,29(3):17-23.

[43]林英澤.電商平臺規則與共享經濟發展[J].中國流通經濟,2018,32(1):85-92.

[44]劉雅祺.直播背景下線上會展的功能形式探析[J].商業經濟,2020(7):97-98,103.

責任編輯:陳詩靜

E-commerce Economy and Exhibition Scale

——the Empirical Evidence from China

Research Group

(Tourism School,Sichuan University,Chengdu 610064,Sichuan,China)

Abstract:As the business form under the platform economy,e-commerce and exhibition industry have both connection and difference. With the development of high and new technologies and the COVID-19 epidemic,the e-commerce and exhibition industry are transforming from mutual competition to integration and complementarity. In order to better understand the relationship between e-commerce and exhibition industry,promote the transformation and upgrading of exhibition service mode and the innovative development of double- line integrated business form,and stimulate the integrated development of ecommerce and exhibition industry,the authors use the panel data of 30 provinces in China from 2012 to 2019 to construct an econometric model and carry out an empirical analysis and robustness test on the interaction effect between the exhibition scale and e-commerce economy at the national and regional perspective. From the national perspective,the exhibition scale has a significant positive impact on the e- commerce economy,but the e- commerce economy has no significant impact on the exhibition scale. From the regional perspective,there is regional heterogeneity in such three regions as the central,eastern and western China. Specifically,the e-commerce economy in the western region has a significant positive impact on the exhibition scale,while this effect is not obvious in the eastern and central region;the exhibition scale in eastern and western region has a significant positive impact on the e-commerce economy,and this effect is stronger in the eastern region than in the western region;and in the central region,this effect is significant negative. In the post-epidemic era,in order to better promote the integrated development of e-commerce and exhibition industry,we should,first,attach importance to the role of the exhibition industry in leading the development of e- commerce,and strengthen the support of real economy for the virtual economy;second,we should use new models,new technologies and new scenarios to promote the in-depth online and offline integration and the coordinated innovation of real and virtual economy;and third,we should adopt regional differentiated strategies to establish an industrial integration development mechanism matching the characteristics of regional development.

Key words:e-commerce economy;exhibition scale;online and offline integration;double-lineexhibition