“智能+鋼琴教育”初步構想淺析

楊小影 冷楚楚

2017年,國務院印發《新一代人工智能發展規劃》,將智能教育作為建設科技強國與教育強國的重要任務。 2019 年初,中共中央、國務院印發《中國教育現代化2035》,作為未來中長期教育發展的綱領性文件,明確把“充分利用現代信息技術,豐富并創新課程形式”作為發展中國特色世界先進水平的優質教育戰略任務的重要內容,要求利用現代技術實現“加快推動人才培養模式改革,實現規模化教育與個性化培養的有機結合”的目標。 作為長期從事鋼琴教育的工作者,筆者一直關注和思考“智能+鋼琴教育”的定位、屬性、內涵、結構和功能范式等基礎性問題。 鋼琴是公認的“樂器之王”,是“可以與整個交響樂團相匹敵的樂器”①侯穎君:《論雙鋼琴與四手聯彈在鋼琴教學中的特殊意義(上) 》,《鋼琴藝術》 2009 年第2 期,第18 頁。。 鋼琴教育被認為是“音樂教育的基礎”②應詩真:《鋼琴教學法》,人民音樂出版社,2007,第1~2 頁。。 因此,鋼琴教育理應是朝“把蛋糕做大”的方向發展,面向更多受眾提供服務,而非局限于當前把“小蛋糕守好”的定位。 然而,就當前實際情況而言,鋼琴教育“精英化、小眾化、高冷化”傾向明顯,在音樂教育中的基礎性、規模性和牽引性功能發揮不足。 隨著新一代信息技術的蓬勃發展,“智能+”既是社會生產力發展對鋼琴教育教育本身提出的要求,更是時代帶來的歷史機遇。 新一代信息技術的泛在化和智能化屬性有助于鋼琴更多更廣地抓住年輕人,從而鞏固學科地位。 廣大年輕人是未來的希望,越廣泛地教育和影響他們,越有助于將影響力從“師徒單線”擴大到“泛教育圈”,推動鋼琴教育進入新的階段。

“智能+鋼琴教育”作為破解現階段鋼琴教育結構性矛盾的發展方向,未來將發揮構建泛在學習環境、匯聚優質資源、突破時空限制、實現公平規模供給和快速傳播等關鍵作用。 在新的形式和要求下,鋼琴教育如何按照“取勢、優術、明道”的思路,正確把握新一代信息技術帶來的戰略機遇,構架“智能+鋼琴教育”新模式新體系,是鋼琴教育從業者迫切需要解決的問題,為新一代信息技術的發展提供了明確的場景和具體的需求。

一、“智能+鋼琴教育”的勢與形

《孫子兵法》著有“形篇”與“勢篇”,認為“勢”乃“如轉圓石于千仞之山者”,意喻勢不可阻;“形”乃“若決積水于千仞之溪者”,意喻應順勢而為。 社會物質生活的生產方式是制約教育的最基本和最根本的因素。①葉立群:《教育學原理》,福建教育出版社,2007,第32 頁。以5G、物聯網、移動互聯網、大數據、人工智能為代表的新一代信息技術,對社會生產方式帶來深刻影響,也不斷重塑教育形態。知識獲取方式和傳授方式、教和學的關系正在發生革命性變化。 鋼琴教育既為音樂教育之基礎,人民群眾必然要求其朝著更高質量、更加公平、更具個性化的同時滿足一定程度規模化的方向發展。要發揮這樣的作用,鋼琴教育這個古老而傳統的社會活動,必須充分融入新一代信息技術帶來的變革。 這是當前鋼琴教育的面臨的“勢”。 圍繞“勢”,“智能+鋼琴教育”應當具備何種“形”?

鋼琴演奏是傳統性、專業性、獨立性極強的學科。 隨著時代發展,鋼琴教育盡管也在理論、內容、方法和手段等方面尋求改變,但相比其他專業而言,變化的速度與程度偏緩。 經過數百年,鋼琴人才的培養依然沿用“師授徒承”的教學模式,人才培養供給側沒有發生實質性改變。 “讓學生直接模仿教師,是傳授音樂藝術的基本手段”的觀點,雖然廣受現代教學理論的挑戰甚至駁斥, 但在世界各地的鋼琴教師中仍擁有不少信奉者。②周為民:《西方鋼琴教學研究的歷史回顧與理論解析》,《中國音樂》2009 年第4 期,第124 頁。教學成果的取得依然依賴“名師” “神童”等稀缺資源,教育個性化特征明顯,規模化作用不足,與鋼琴教育承載的基礎性地位角色不相匹配。

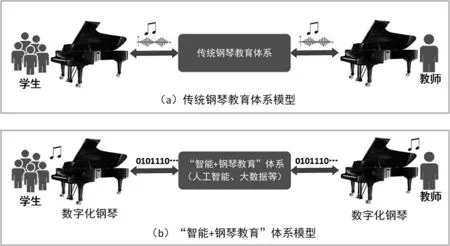

“智能+鋼琴教育”的“形”應當如圖1 所示,為“智能+鋼琴教育”系統平臺的核心架構。 該架構共分四層。

第一層是以經過數字化改造的鋼琴為主要代表的終端層,該層將教學過程完整地數字化,是“智能+鋼琴教育”的數據源,也是數據采集發生的場所。

第二層是統一的教育信息基礎設施層,是標準的、成熟的信息基礎設施,主要包括:

1. 高通量、低延遲的教育數據傳輸通道(支持IPv6、5G 等)。

2. 用于數據存儲及管理的云計算資源,即IaaS(Infrastructure as a service)層。

2018 年,教育部發布《教育信息化2.0 行動計劃》,明確將構建一體化的“互聯網+教育”大平臺,并引入“平臺+教育”服務模式。 第二層即為該平臺。

第三層是“智能+鋼琴教育”的通用PaaS 部分。 該層主要圍繞鋼琴教育的特點與需求,建立鋼琴教育專用設備管理、資源管理和運維管理功能,提供樂譜、演奏記錄等基礎數據,以及圍繞鋼琴教育主題的各類模型、函數、接口、庫類等資源,用于進行專業二次開發。鋼琴教育工作者、學生、計算機專業人員及其他專業學者,主要依托該層資源開展學科交叉,進行聯合研究與開發。該層是“智能+鋼琴教育”能否成為繁榮、可持續發展生態圈的決定因素。 基礎開發資源不充分、不完備、不實用,會導致該領域開源社區難以聚集“人氣”,也就無法產生類似“微信” “支付寶”等教育界的“現象級”應用,從而難以保證規模化、可持續的高質量教學效果。

圖1 “智能+鋼琴教育”平臺體系架構

第四層是各種面向應用的軟件程序,他們可以是App、網頁、微課、游戲程序等,直接面向教育活動的各個要素提供服務,將教育知識與教育經驗軟件化。 這是破解國內優秀鋼琴師資力量不足的主要途徑和方法,也是充分利用數字化鋼琴教學設備采集到數據的關鍵。

二、“智能+鋼琴教育”的因與果

教育學原理指出,社會生產力的發展制約著教育的物質基礎,并對教育事業的發展提出要求,影響教育事業發展的規模與速度。①葉立群:《教育學原理》,福建教育出版社,2007,第32 頁。作為社會生產力發展的典型代表,新一代信息技術必然對教育的物質基礎提出發展要求,而教育的物質基礎反過來也必須適應新的社會生產力的發展。 鋼琴作為鋼琴教育最基礎的物質資料,它的輸出就是鋼琴教育體系的輸入,是“因”,對教育體系的“果”也就是輸出,起決定性作用。在“智能+鋼琴教育”的語境下,要輸出數字化教育的“果”,就必須實現數字化“因”的輸入。在圖2(a)所示的傳統鋼琴教育體系模型中,鋼琴產生的時域連續音頻信號是主要輸入,教師與學生通過聽覺感官接收并處理這些信號,從而理解、分析蘊含在其中的旋律、節奏、情景、風格、美學等藝術信息,并以此為基礎交互,達到教學的目的。 “智能+鋼琴教育”依托的信息技術處理的是以“0”“1”序列表示的離散數字信號。 傳統鋼琴輸出的連續音頻模擬信號既不能利用互聯網進行直接傳輸,也無法被存儲和處理,不能作為新體系的輸入,因此要借助5G,大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術。 鋼琴教育在本體與對象不變的情況下,必須首先解決體系的輸入,即“因”的問題,這是實現鋼琴教育變革由“形”到“質”的前提。要得到數字化的“果”,首先解決數字化的“因”——將現有基礎設施“數字化”。 回顧目前數字化程度高的行業,“互聯網+商務” “互聯網+社交” “互聯網+能源” “互聯網+交通”,都是遵循相同的發展規律。 鋼琴是鋼琴教育的主要物質基礎,要解決數字化輸入“因”的問題,需要對鋼琴進行數字化改造。在20 世紀末到21 世紀前十余年的時期內,鋼琴教育界也在探索遠程教育、線上教育、微課等形式,但課程內容始終停留在視頻觀看、答疑等初級水平和階段,鋼琴教學難以擺脫受制于師資力量通過肉眼識別、逐個辨聽的“作坊式”人工狀況,并且在很大程度上影響了社會對“信息化+鋼琴教育”的決心。這樣的發展歷程證明,鋼琴教育的特點決定了局部的、孤立的、片面的的信息化無法帶來實質性突破。

鋼琴是歷史悠久且制作考究的復雜樂器,市場上現有的諸如數碼鋼琴等產品,無論在音色還是在觸感等方面,還遠未達到機械鋼琴相近的性能。 因此,在盡量不影響其結構、音色、音頻、觸感及綜合性能的前提下,研究指導性方案,對鋼琴加裝各類傳感設備,進行數字化改造,將觸鍵力度、角度、音頻、音量等特征量轉化為精確的時間序列信號,使之成為“數字化”信息輸入源,如圖2(b)所示。 鋼琴作為大型樂器,具備加裝各類傳感裝置的空間和結構強度,成為“可采集、可測量、可傳輸”教學數據的“數字化樂器之王”。未來,隨著技術的發展,這樣的“數字化鋼琴”甚至能夠承載大型樂隊邊緣計算樞紐的角色,在數采側發揮核心功能。 解決了這個“因”,鋼琴就不限于產生僅人能聽懂的輸出,也能產生計算機、人工智能軟件能“聽懂”的輸出,催生“智能+”的“果”。這個改造的技術過程,是典型的學科交叉融合的過程,需要鋼琴教育領域和信息科學領域的專業人才共同實施開展,并制定相應的數字化標準,通過標準確保整個改造工作的體系性與完備性。

三、“智能+鋼琴教育”的術與道

“道”為本質規律,“術”為手段方法。 “道”不變而“術”常變。 鋼琴教育也是如此。 一個學科的創立是其存有與發展的前提和本體論承諾,而其學科定位與學科屬性則為其“是其所是”的實質性規定,是關乎“如何看”與“如何做”的根本性問題。 在與新一代信息技術充分融合的過程中,這一點更加明顯。 鋼琴教育“如何看”依舊是決定學科屬性和目標定位的重大問題,是“道”,需要定力以堅持方向;“如何做”則是一篇波瀾壯闊的大文章,應當百花齊放,廣泛醞釀,開放包容地探討教學方法、實施手段、教學環境、課程體系、教材編制、評價機制和教學模式等方面的設計與重構等內容,是“術”,應當靈活自由,并不斷迭代優化。

圖2 兩種教育體系模型的輸入與輸出

幾百年來,鋼琴教育的現狀是“守”與“變”兩種因素共同作用的結果。 “術”始終在變。 首先,鋼琴作為一種樂器在變:從撥動發音的古鋼琴到敲擊發音的近代鋼琴,再到設計、結構、材質、機械全面改良的現代鋼琴。 鋼琴教育的方法也在變:從古鋼琴的演奏教學體系,到自命不凡的維也納“手指學派”,又到巧妙運用新式鋼琴優勢、能夠實現輕巧觸鍵且音色宏亮的“動力演奏學派”,再到近現代“高指學派” “肌肉放松協同學派” “重量學派”等,直到現在還在不斷融合運動生理學、心理學、美學等學科知識,催生出百家爭鳴的繁榮景象。 隨著新一代信息技術的興起,慕課、微課、翻轉課堂、教育大數據等新術語不斷出現,相比以往的各種流派,差異明顯,但究其本質,也皆“術”之范疇。 因此,新的微課是教學資源要適應新一代信息技術特點;慕課是教學平臺要發揮新一代信息技術優勢;翻轉課堂是教學方法,要運用新一代信息技術手段;創客是最終培養目標,要具備新一代信息技術基本素質。盡管這些變化的方法和側重不同,但追求的目標是一致的,就是通過鋼琴教育, 增進教育對象的文化與藝術修為,培養健全人格和創新素質,使被教育者在未來的工作實踐和生活中具備開拓應變和創新表演的能力, 適應社會生產關系發展的要求。 這是鋼琴教學長期相守的“道”。

中國有全世界最龐大的教育體系,有近20 萬名音樂教師為超過兩億的大、中、小學生提供音樂教育,并有388 所各類高等音樂教育機構培養各類音樂老師。①王安國:《美育的實踐——中國學校音樂教育改革與政策發展》,《音樂研究》2006 年第3 期,第86 頁。這是世界最大的單一教育市場,有豐富完善的教育實踐場景與需求,同時我國也是互聯網大國;因此,我國有發展“智能+鋼琴教育”得天獨厚的優勢。 應當保持定力,守“道”,充分運用新一代信息技術,重構課程體系、教學方法和授課模式,制定相應的設施改造與教學質量的評價標準,創新鋼琴教育的新的思路與機制。 前些年,隨著新一代信息技術的不斷繁榮,鋼琴教學也紛紛嘗試過“觸網”“上線”。 美國柯蒂斯音樂學院②楊小影、楊曉琴:《MOOC 對促進東西部鋼琴教育均衡發展之作用淺析》,《現代教育技術》2014 年第8 期,第88 頁。以及國內的中央音樂學院③和云峰:《遠程教育與現代遠程音樂教育》,《中央音樂學院學報》2002 年第3 期,第88 頁。④袁靜芳:《中央音樂學院遠程音樂教育近期發展狀況的回顧與思考》,《中央音樂學院學報,》2007 年第3 期,第119 頁。等知名高校,都開設過不同主題、不同形式的遠程教育課程,取得了一定的效果。但是,這些課程很大程度上依然停留在“看視頻、聽音頻”的初級階段,與真正的“智能+鋼琴教育”還有實質性的差別。 “智能+鋼琴教育”的本質是軟件化的教育知識經驗,人依然是決定性因素,但是借助現代信息基礎設施,“提高質量,促進公平,提升高素質人才培養水平”,是在一定程度上能夠實現替代人力數量投入的教育形態。