水中產(chǎn)氣莢膜梭狀芽孢桿菌的檢測(cè)

余沛芝,劉玉紅,章文華,何 敏,許小燕,徐小燕,周 婷

(蘇州工業(yè)園區(qū)清源華衍水務(wù)有限公司水質(zhì)中心,江蘇蘇州 215021)

產(chǎn)氣莢膜梭狀芽孢桿菌,屬于芽孢桿菌科梭狀芽孢菌屬,在自然界中廣泛分布,其芽孢是一種能夠引起人類食物中毒和動(dòng)物壞死性腸炎的食源性病原[1-3]。微生物污染是飲用水安全的一大威脅。因此,監(jiān)測(cè)水中產(chǎn)氣莢膜梭狀芽孢桿菌,對(duì)評(píng)價(jià)水資源污染狀況和評(píng)估自來水廠的水處理能力,均具有重要意義。

在《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)附錄A[4]中,產(chǎn)氣莢膜梭狀芽孢桿菌為水質(zhì)參考指標(biāo),且限值為0 CFU/(100 mL),但未指定相應(yīng)的檢測(cè)方法。因此,對(duì)目前現(xiàn)行有效的3個(gè)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(GB 4789.13—2012、GB/T 8538—2016和SN/T 0177—2011)[5-7]進(jìn)行匯總對(duì)比。

參考這幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中所用到的分離培養(yǎng)基(胰胨-亞硫酸銨-環(huán)絲氨酸瓊脂培養(yǎng)基,TSC)和增菌培養(yǎng)基(液體硫乙醇酸鹽培養(yǎng)基,F(xiàn)TG),借鑒文獻(xiàn)中[8]提及的復(fù)蘇培養(yǎng)基(皰肉培養(yǎng)基),對(duì)購(gòu)買的產(chǎn)氣莢膜梭菌菌種同時(shí)進(jìn)行復(fù)蘇培養(yǎng),考察該菌在這幾種不同培養(yǎng)基中的生長(zhǎng)情況。通過對(duì)不同培養(yǎng)基復(fù)蘇后的同代培養(yǎng)產(chǎn)物,開展不同的性能確證試驗(yàn),進(jìn)一步驗(yàn)證其性能復(fù)蘇狀況,并記錄下各自陽性反應(yīng)的特征圖片,作為樣品檢測(cè)的陽性對(duì)照。

傳統(tǒng)檢測(cè)方法存在檢測(cè)步驟多、所需培養(yǎng)基種類多、檢測(cè)耗時(shí)長(zhǎng)、假陽性檢出率高等缺點(diǎn)。因此,使用顯色培養(yǎng)基,對(duì)南方某自來水公司雙水廠的出廠水、水源水和某污水處理廠的進(jìn)水、二沉池出水中的產(chǎn)氣莢膜梭菌含量分別進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)與使用傳統(tǒng)檢測(cè)方法的結(jié)果一致,但使用顯色培養(yǎng)基可明顯簡(jiǎn)化檢測(cè)流程和縮短檢測(cè)時(shí)間。

1 材料和方法

1.1 試驗(yàn)設(shè)備和耗材

生物安全柜(蘇凈安泰);恒溫培養(yǎng)箱(上海精宏);厭氧培養(yǎng)罐(日本三菱);移液槍(BRAND);生物顯微鏡(上海光學(xué));高壓蒸汽滅菌器(雅馬拓);3聯(lián)抽濾裝置(默克);0.45 μm微生物濾膜(密理博);純水機(jī)(密理博);一次性接種環(huán)(RENON LAB INOCULATION LOOP)、一次性無菌吸管(FOOBON TUBES)、一次性無菌培養(yǎng)皿(NEST)。

1.2 菌種、培養(yǎng)基和試劑

產(chǎn)氣莢膜梭狀芽孢桿菌(CICC22949)來自中國(guó)工業(yè)微生物菌種保藏管理中心;皰肉培養(yǎng)基、皰肉牛肉粒、無菌液體石蠟、胰胨-亞硫酸鹽-環(huán)絲氨酸瓊脂培養(yǎng)基(TSC培養(yǎng)基)及配套P-15B D-環(huán)絲氨酸、乳糖亞硫酸鹽培養(yǎng)基、液體硫乙醇酸鹽培養(yǎng)基(FTG培養(yǎng)基)、含鐵牛乳培養(yǎng)基、乳糖-明膠培養(yǎng)基、革蘭氏染色液,均來自北京路橋技術(shù)有限責(zé)任公司;還原鐵粉(福晨化學(xué));緩沖動(dòng)力-硝酸鹽培養(yǎng)基(海博生物);法國(guó)科瑪嘉顯色培養(yǎng)基(上海欣中);磷酸鹽緩沖溶液無菌稀釋水(HARDY DIAGNOSTICS);甲、乙試劑(廣東環(huán)凱);厭氧產(chǎn)氣袋、厭氧指示劑(日本三菱)。

1.3 菌種復(fù)蘇和性能驗(yàn)證

將購(gòu)買的菌種凍干粉,用500 μL市售磷酸鹽緩沖溶液無菌稀釋水充分溶解后,用一次性接種環(huán)分別接種至皰肉培養(yǎng)基、FTG液體培養(yǎng)基,劃線至TSC培養(yǎng)基平皿(劃線后,需再覆蓋1層TSC瓊脂[8]),置于厭氧培養(yǎng)罐中,36 ℃培養(yǎng)24 h。取培養(yǎng)好的菌液,再接種至新的皰肉培養(yǎng)基、FTG液體培養(yǎng)基和劃線至TSC培養(yǎng)基平皿,于36 ℃厭氧培養(yǎng)24 h。重復(fù)該步驟,得到第三代培養(yǎng)物。

參考文獻(xiàn)[9]中指出,菌種復(fù)蘇傳代的第二、三、四代培養(yǎng)物均可開展相應(yīng)的純度和生化鑒定,本文選用不同培養(yǎng)基復(fù)蘇后的第三代培養(yǎng)物,開展不同的性能確證試驗(yàn)。包括:(1)革蘭氏染色,觀察顯微鏡下的菌落形態(tài);(2)取1 mL培養(yǎng)物接種于含鐵牛乳培養(yǎng)基,以厭氧和有氧2種方式,置于46 ℃培養(yǎng)箱中培養(yǎng)5 h;(3)用接種針沾取培養(yǎng)物,接種至硝酸鹽培養(yǎng)基,置于36 ℃培養(yǎng)箱中厭氧培養(yǎng)24 h;(4)用接種針沾取培養(yǎng)物,接種至乳糖-明膠培養(yǎng)基,置于36 ℃培養(yǎng)箱中厭氧培養(yǎng)24 h后,再將其置于4 ℃冰箱中冷藏1 h;(5)用無菌滴管取5滴培養(yǎng)物,接種至乳糖-亞硫酸鹽(LS)液體培養(yǎng)基,置于46 ℃培養(yǎng)箱中厭氧培養(yǎng)24 h。

1.4 樣品的檢測(cè)

取南方某水司雙水廠的出廠水和水源水各100 mL,用抽濾裝置抽濾后,將濾膜緊貼置于TSC瓊脂和顯色培養(yǎng)基上,并用TSC瓊脂和顯色培養(yǎng)基對(duì)濾膜再次進(jìn)行澆筑,形成厭氧環(huán)境。取南方某污水處理廠進(jìn)水和二沉池出水各1 mL(進(jìn)水稀釋1 000倍),分別用TSC瓊脂和顯色培養(yǎng)基進(jìn)行澆筑,待凝固后,再分別覆蓋TSC瓊脂和顯色培養(yǎng)基。對(duì)TSC瓊脂中出現(xiàn)的黑色特征菌落,選取5個(gè)(不足5個(gè)時(shí),全部選取)分別接種于FTG培養(yǎng)基中,厭氧培養(yǎng)24 h后,取每根FTG中的培養(yǎng)物5滴再次接種于LS培養(yǎng)基中,有氧培養(yǎng)24 h后,觀察是否有黑色沉淀及導(dǎo)管中是否有大于1/4的氣體,有則說明是陽性,否則為陰性。

2 結(jié)果和討論

2.1 3種現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)匯總對(duì)比

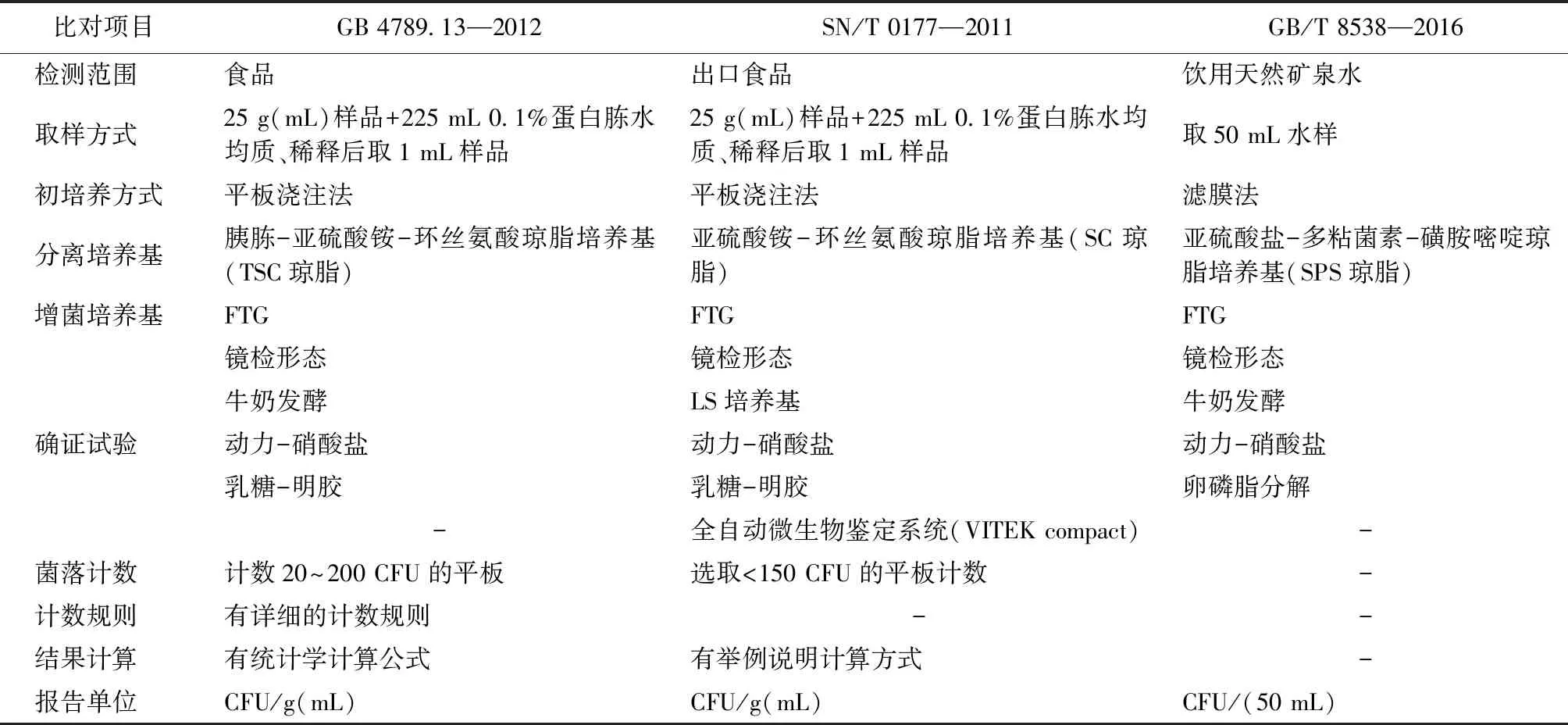

從檢測(cè)范圍、取樣方式、初培養(yǎng)方式、分離培養(yǎng)基、增菌培養(yǎng)基、性能確證試驗(yàn)種類、結(jié)果匯總等方面,對(duì)現(xiàn)行有效的3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行匯總對(duì)比,如表1所示。

表1 3個(gè)現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)的匯總對(duì)比Tab.1 Summary and Comparison of Three Existing Effective Standards

由表1可知,這3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)均采用傳統(tǒng)的培養(yǎng)-增菌-性能驗(yàn)證-結(jié)果計(jì)數(shù)的檢測(cè)模式:均需對(duì)待檢樣品初培養(yǎng)后的黑色特征菌落進(jìn)行增菌培養(yǎng);再對(duì)增菌后的菌液開展不同的性能驗(yàn)證試驗(yàn),或使用全自動(dòng)微生物鑒定系統(tǒng)進(jìn)行性能確證;最后根據(jù)初培養(yǎng)的特征菌落數(shù),結(jié)合性能驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果,給出最終的檢測(cè)結(jié)果。

2.2 菌種復(fù)蘇和性能驗(yàn)證

2.2.1 菌種復(fù)蘇

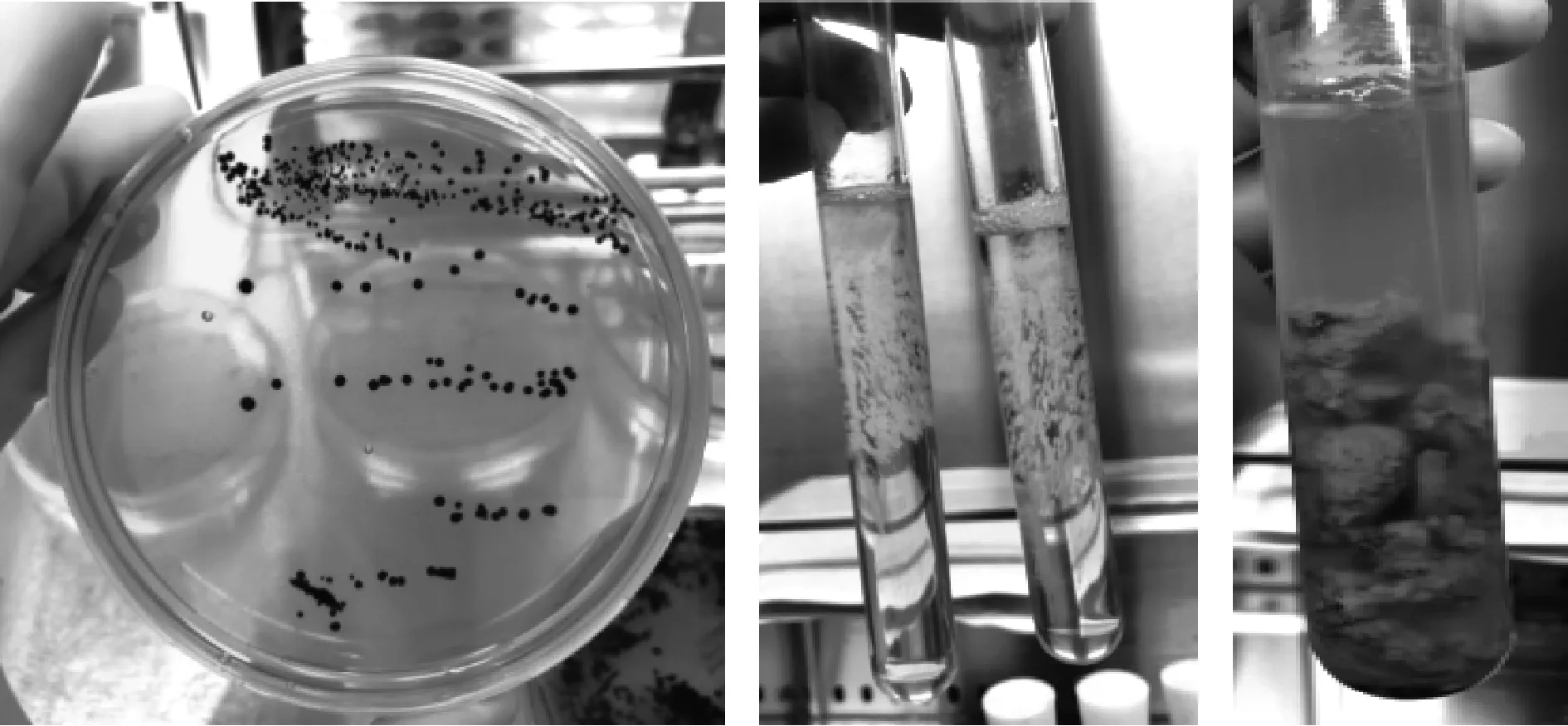

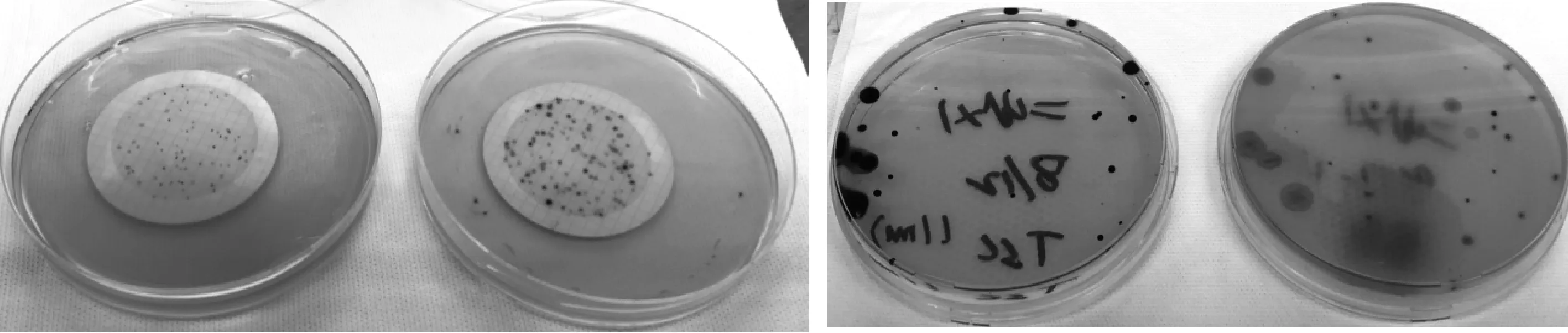

在目前現(xiàn)行有效的3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中,分離培養(yǎng)基有亞硫酸銨-環(huán)絲氨酸瓊脂培養(yǎng)基和亞硫酸鹽-多粘菌素-磺胺嘧啶瓊脂培養(yǎng)基。文獻(xiàn)[10]指出,在檢測(cè)產(chǎn)氣莢膜梭菌時(shí),這2種培養(yǎng)基通過試驗(yàn)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)TSC瓊脂檢測(cè)結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)差最小,數(shù)據(jù)最為穩(wěn)定。同時(shí),3種不同的標(biāo)準(zhǔn)均在檢出特征菌落后,使用FTG培養(yǎng)基對(duì)特征菌落進(jìn)行增菌培養(yǎng),也有文獻(xiàn)[8]使用皰肉培養(yǎng)基對(duì)產(chǎn)氣莢膜梭菌的菌種凍干粉進(jìn)行復(fù)蘇培養(yǎng)。因此,選用TSC瓊脂、FTG培養(yǎng)基和皰肉培養(yǎng)基,分別對(duì)凍干粉菌種進(jìn)行復(fù)蘇培養(yǎng),考察菌種在這3種不同培養(yǎng)基中的生長(zhǎng)情況。結(jié)果如表2和圖1所示,產(chǎn)氣莢膜梭菌的菌種在這3種培養(yǎng)基中,均生長(zhǎng)良好。

表2 產(chǎn)氣莢膜梭菌在不同培養(yǎng)基中的生長(zhǎng)情況Tab.2 Growth of Clostridium perfringens in Different Media

圖1 TSC培養(yǎng)基、FTG培養(yǎng)基、皰肉培養(yǎng)基培養(yǎng)物圖片F(xiàn)ig.1 Cultures Resuscitated from TSC Medium, FTG Medium and Cooked Meat Medium

2.2.2 傳代產(chǎn)物的性能驗(yàn)證試驗(yàn)

選用不同培養(yǎng)基的同代培養(yǎng)物開展性能確證試驗(yàn),進(jìn)一步考察不同培養(yǎng)基的性能復(fù)蘇情況,同時(shí)也可作為樣品檢測(cè)的陽性對(duì)照。

其中:(1)革蘭氏染色試驗(yàn),結(jié)果均顯示為革蘭氏陽性桿粗短桿狀菌,有明顯莢膜,有的可見芽孢,呈卵圓形,位于菌體末端;(2)牛奶發(fā)酵試驗(yàn),在5 h內(nèi)均出現(xiàn)劇烈發(fā)酵現(xiàn)象,且培養(yǎng)基不變黑;(3)動(dòng)力-硝酸鹽確證試驗(yàn),接種培養(yǎng)物在培養(yǎng)基中均無穿刺生長(zhǎng)現(xiàn)象,往其中分別滴加甲、乙試劑后,均瞬間變?yōu)槊黠@的深紅色液體;(4)乳糖明膠確證試驗(yàn),厭氧培養(yǎng)24 h后培養(yǎng)基均變黃,且瓶底有沉淀,說明乳糖被發(fā)酵,將其置于4 ℃冰箱中冷藏1 h后,也均呈液體;(5)乳糖-亞硫酸鹽確證試驗(yàn),各試管底部均出現(xiàn)黑色沉淀,且導(dǎo)管中均充滿大于1/4的氣體。以上5項(xiàng)性能驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果,均與目前現(xiàn)行有效的3種標(biāo)準(zhǔn)中,所列出的陽性現(xiàn)象一致。部分性能確證試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。

表3 不同培養(yǎng)基傳代產(chǎn)物開展性能確證試驗(yàn)結(jié)果匯總Tab.3 Summary of Experimental Results on Different Properties of Subcultured Products in Different Media

2.3 樣品的檢測(cè)

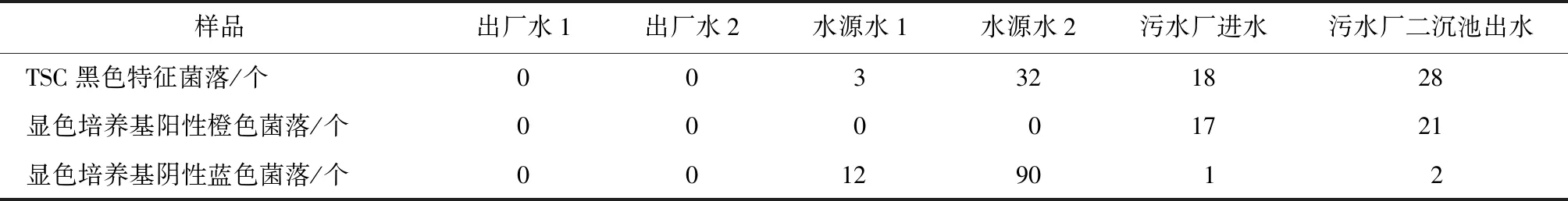

取南方某水司雙水廠的出廠水和水源水樣品均100 mL,0.45 μm濾膜過濾后,用無菌鑷子將濾膜置于提前澆注好的TSC瓊脂和顯色培養(yǎng)基平板上;取南方某污水處理廠進(jìn)水和二沉池出水(稀釋1 000倍)樣品1 mL,用平板澆注的方法,分別用TSC瓊脂和顯色培養(yǎng)基澆注平板,待瓊脂凝固后,均分別覆蓋1層TSC瓊脂和顯色培養(yǎng)基。培養(yǎng)結(jié)果如表4和圖2所示。

表4 用TSC瓊脂和顯色培養(yǎng)基培養(yǎng)的檢測(cè)結(jié)果Tab.4 TSC and Chromogenic Medium Plate Test Results of Tap Water, Source Water and Effluent Water

圖2 水源水2和污水二沉池出水用TSC瓊脂和顯色培養(yǎng)基培養(yǎng)結(jié)果圖Fig.2 Culture Results of Source Water 2 and Effluent from Secondary Sedimentation Tank of Sewage Plant with TSC Agar and Chromogenic Medium

由表4可知,2個(gè)水廠的出廠水,無論是用TSC瓊脂澆注,還是用顯色培養(yǎng)基,均無特征菌落,符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求。水源水1和水源水2的濾膜,用TSC瓊脂培養(yǎng)分別檢出3個(gè)和32個(gè)黑色特征菌落,而用顯色培養(yǎng)基培養(yǎng)均未出現(xiàn)橙色特征菌落。對(duì)TSC瓊脂中的這3個(gè)和32個(gè)黑色特征中的3個(gè)和5個(gè)特征菌落,分別進(jìn)行FTG培養(yǎng)和LS確證試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果均未出現(xiàn)陽性反應(yīng)特征,說明這些黑色的特征菌落均不是產(chǎn)氣莢膜梭菌,與顯色培養(yǎng)基結(jié)果一致。

污水廠進(jìn)水稀釋1 000倍后,在TSC平板中有18個(gè)黑色特征菌落,顯色培養(yǎng)基中有17個(gè)橙色特征菌落。對(duì)18個(gè)黑色特征菌落中的5個(gè)進(jìn)行增菌和性能驗(yàn)證,結(jié)果均為陽性,即這18個(gè)黑色特征菌落均為產(chǎn)氣莢膜梭菌,這和顯色培養(yǎng)基的結(jié)果非常接近。污水廠二沉池出水的TSC瓊脂平板中有28個(gè)黑色特征菌落,顯色培養(yǎng)基中有21個(gè)橙色特征菌落。通過對(duì)28個(gè)黑色特征菌落中的5個(gè)進(jìn)行增菌和性能驗(yàn)證后,顯示其中1個(gè)菌落為陰性,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中的計(jì)算方法[7],得出該1 mL樣品中的產(chǎn)氣莢膜梭菌數(shù)量為22個(gè),這和顯色培養(yǎng)基得出的21個(gè)橙色菌落也非常接近。

3 結(jié)論

(1)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于產(chǎn)氣莢膜梭菌的限量要求是0 CFU/(100 mL),如果參考GB 4789.13—2012和SN/T 0177—2011的取樣方式,選用1 mL樣品的檢測(cè)量,很有可能造成漏檢的風(fēng)險(xiǎn)。因此,建議出廠水取樣量為100 mL,以保證最大檢出率,可參考GB/T 8538—2008的膜過濾培養(yǎng)方式進(jìn)行檢測(cè)。水源水或污染嚴(yán)重的樣品,視情況決定是否稀釋,如果稀釋倍數(shù)達(dá)到或超過100倍,可直接取1 mL樣品,選用平板澆注法進(jìn)行檢測(cè)。

(2)TSC培養(yǎng)基、FTG培養(yǎng)基和皰肉培養(yǎng)基,均可使產(chǎn)氣莢膜梭狀芽孢桿菌的菌種復(fù)蘇和性能恢復(fù)。由于皰肉培養(yǎng)基配制復(fù)雜,且在3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中,均未涉及,推薦使用FTG培養(yǎng)基或者TSC培養(yǎng)基,以此來簡(jiǎn)化試驗(yàn)操作流程和實(shí)驗(yàn)室的培養(yǎng)基儲(chǔ)備種類。

(3)含鐵牛乳確證試驗(yàn)在有氧和厭氧條件下培養(yǎng),均可出現(xiàn)劇烈發(fā)酵現(xiàn)象,因此,厭氧裝置不夠時(shí),可直接有氧培養(yǎng)。但需注意,不可將1 mL培養(yǎng)液直接接種至含鐵牛乳培養(yǎng)基表面,而應(yīng)接種至含鐵牛乳培養(yǎng)基內(nèi)部。可通過攪拌等方式,使培養(yǎng)物與含鐵牛乳培養(yǎng)基充分接觸,否則就算是陽性培養(yǎng)物,也不會(huì)出現(xiàn)劇烈發(fā)酵的現(xiàn)象。這可能是由于培養(yǎng)物被含鐵牛乳培養(yǎng)基充分包裹,間接形成了厭氧環(huán)境,當(dāng)有氧培養(yǎng)時(shí),也會(huì)出現(xiàn)陽性反應(yīng)特征。

(4)本文通過對(duì)實(shí)際樣品的檢測(cè),發(fā)現(xiàn)顯色培養(yǎng)基和傳統(tǒng)培養(yǎng)方法對(duì)陽性樣品的檢測(cè)結(jié)果非常接近。使用顯色培養(yǎng)基可明顯簡(jiǎn)化檢測(cè)流程、縮短檢測(cè)時(shí)間。表5對(duì)傳統(tǒng)檢測(cè)方法和顯色培養(yǎng)基檢測(cè)法的部分差別進(jìn)行了匯總。

由表5可知,顯色培養(yǎng)基在縮短檢測(cè)時(shí)間和降低培養(yǎng)基種類方面,均優(yōu)于傳統(tǒng)檢測(cè)方法。厭氧亞硫酸鹽還原梭狀芽孢桿菌,經(jīng)過TSC或SPS培養(yǎng)基厭氧培養(yǎng)后,均可生成黑色特征菌落[11]。因此,需對(duì)黑色菌落開展諸多性能驗(yàn)證試驗(yàn),確認(rèn)是否為產(chǎn)氣莢膜梭菌。傳統(tǒng)的檢測(cè)方法,1個(gè)稀釋度的樣品可能需對(duì)5個(gè)特征菌落進(jìn)行培養(yǎng)和驗(yàn)證;污染較嚴(yán)重的樣品,涉及到幾個(gè)稀釋度時(shí),可能需對(duì)多個(gè)稀釋度的各5個(gè)特征菌落進(jìn)行增加和性能驗(yàn)證,檢測(cè)量非常大。當(dāng)待檢樣品多、樣品污染較嚴(yán)重,需稀釋時(shí),更推薦使用產(chǎn)氣莢膜梭菌的顯色培養(yǎng)基來縮短檢測(cè)時(shí)間和步驟。