椎基底動脈狹窄與老年后循環腦梗死患者神經功能及血清炎癥相關因子的關系

李曉歐,徐惠琴

(1.遼寧省阜新市中心醫院神經內科,遼寧 阜新 123000;2.北部戰區總醫院,遼寧 沈陽 110000)

大腦供血源于頸內動脈系統(前循環)和椎基底動脈系統(后循環),其中后交通動脈(PCoA)是連接前、后循環血的重要側支血管,與后循環缺血(PCI)有關,約25%的缺血性中風發生在后循環區域,椎基底動脈狹窄是中風發病的一個重要原因[1]。近年來,腦動脈狹窄的藥物治療發展迅速,臨床醫生可使用新的抗血小板藥物、他汀類藥物進行治療[2]。在臨床對腦梗死發病因素分析中,年齡成為獨立的危險因素,影響預后[3-4]。目前,CI患者以老年人群體更為常見,而PCCI是CI類型中多見類型,會累及腦部區域。VBAS和PCCI兩者緊密相關,斑塊性質變化、動脈狹窄程度的聯系緊密[5]。本研究選取2018年10月至2019年10月本院收治的老年PCCI患者90 例,旨在對VBAS(椎基底動脈狹窄)、老年PCCI(后循環腦梗死)患者的神經功能、血清炎癥相關因子間的相關性進行探究,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2018年10月至2019年10月本院收治的老年PCCI患者90例,以回顧性方式對患者CT血管造影資料進行分析。對照組(n=20)診斷結果中顯示無斑塊,實驗組(n=40)診斷結果顯示有穩定性斑塊,觀察組(n=30)診斷結果顯示有不穩定性斑塊。對照組男12 例,女8 例,平均年齡(65.72±3.23)歲。實驗組男21 例,女19 例,平均年齡(65.24±3.19)歲。觀察組男18 例,女12 例,平均年齡(64.99±3.40)歲。3組患者臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。納入標準:均符合PCCI 相關診斷標準,經CT 血管造影進行證實;年齡>60 歲;患者資料完整;患者及家屬對本研究知情并簽署知情同意書。

1.2 方法 患者均接受CT血管造影進行診斷,其中旋轉時間設置為0.4 s,層厚、層間隔分別為0.625 mm、0.625 mm,螺距、電壓、電管電流分別為1.374∶1、120 kV、350 mA,主要進行主動脈弓至顱頂的掃描。從右上肢注射造影劑370 mg I/mL,以每秒5 mL的速度進行輸注。在進行CT掃描時需要進行連續2次掃描,第一次平掃,第二次增強掃描,保障2次球管曝光區域一致。分析CT 掃描結果,主要對表面粗糙型斑塊或潰瘍斑塊進行分析,若斑塊在此次檢查中CT值<50 Hu,則屬于不穩定性斑塊。若光滑斑塊CT 值為50~119 Hu,且鈣化斑塊的CT 值超過120 Hu,則屬于穩定性斑塊。結合磁共振成像的檢查結果進行分析,若有梗死病灶則標記CI,若梗死灶存有相關臨床癥狀則屬于TIA。

1.3 觀察指標 分析比較臨床癥狀、預后狀況、神經功能評分、血清神經細胞因子、炎癥因子。臨床癥狀和預后主要從TIA、頭暈、CI、雙肢乏力、CI 再發以及CI 未再發進行分析;神經功能評分應用NIHSS 量表評分展開,總分42 分,分數越高表示神經受損狀況越嚴重;Barthel 指數經日常生活能力量表進行評分,該量表總分共100 分,分數越高表示患者生活能力越佳;ESS 評分為腦卒中評分,總分140 分,評分越高表示患者健康狀況越佳;MMSE 為精神狀態量表評分,總分30 分,評分越高表示患者精神狀態越佳。血清神經細胞因子、炎癥因子均需要進行檢測,于晨間空腹狀態下抽取6 mL 靜脈血,經3 000 r/min 離心20 min 后,分離血清。經酶聯免疫吸附試驗進行血清檢測,檢測過程按照說明書進行操作。

1.4 統計學方法 采用SPSS 22.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料采用“±s”表示,予以t 檢驗,計數資料采用[n(%)]表示,予以χ2檢驗,以P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

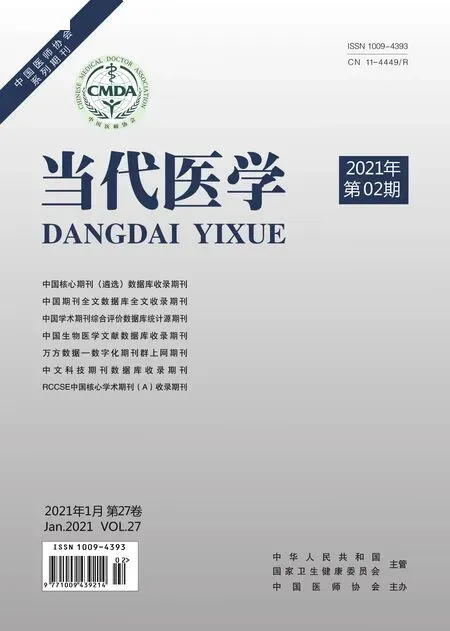

2.1 3組癥狀、預后狀況比較 觀察組TIA發生率低于對照組和實驗組,而CI、CI再發、頭暈、雙肢乏力發生率均高于對照組和實驗組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 3組患者癥狀、預后比較[n(%)]

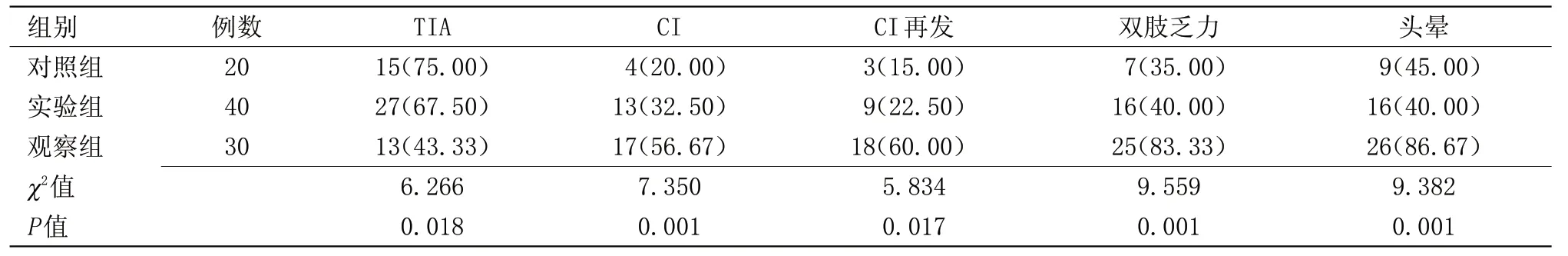

2.2 3 組神經功能評分比較 觀察組NIHSS 評分高于對照組和實驗組,而ESS 評分、MMSE 評分及Barthel 指數低于對照組和實驗組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 3組患者神經功能評分比較(±s,分)

表2 3組患者神經功能評分比較(±s,分)

?

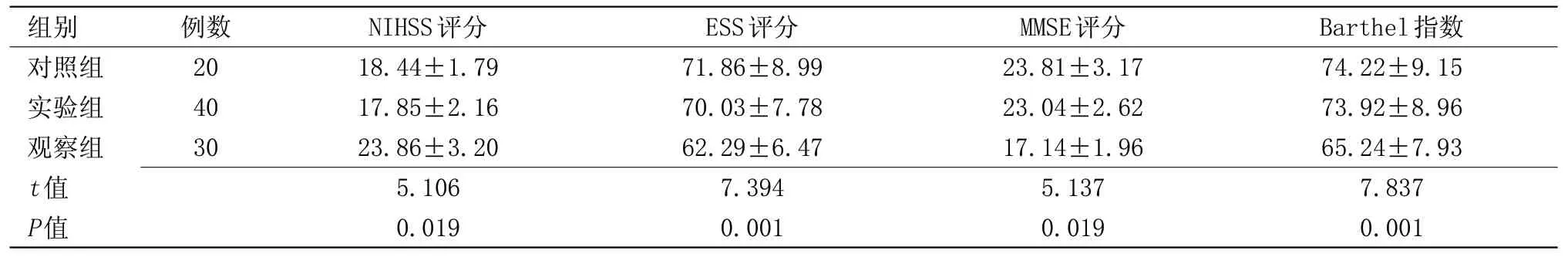

2.3 3組血清神經細胞因子比較 觀察組血清NSE、S100β以及GFAP 高于對照組和實驗組,BDNF 低于均對照組和實驗組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 3組患者血清神經細胞因子比較(±s)

表3 3組患者血清神經細胞因子比較(±s)

?

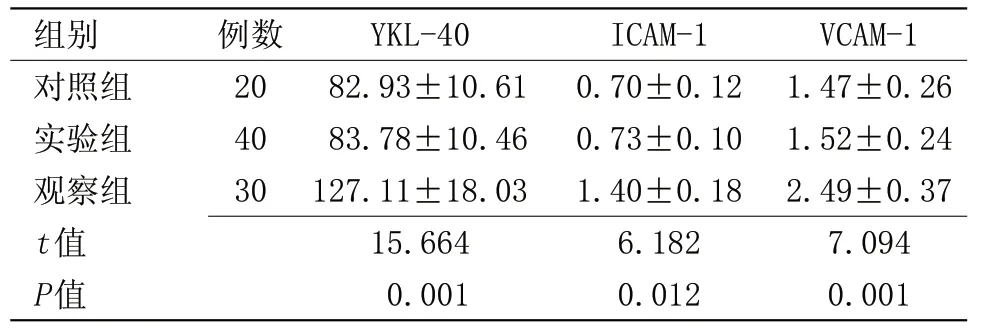

2.4 3 組血清炎癥因子比較 觀察組血清YKL-40、ICAM-1及VCAM-1 均高于對照組和實驗組,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 3組患者血清炎癥因子比較(±s)

表4 3組患者血清炎癥因子比較(±s)

?

3 討論

PCCI在臨床中主要指椎基底動脈因缺血而導致血管閉塞、缺血或缺氧性壞死的疾病,會對生存健康造成嚴重影響[6]。VBAS發病以PCCI作為基礎,以動脈粥樣硬化、斑塊沉積作為特征,于初期粥樣型斑塊主要以穩定斑塊為主,因后循環病變而發生TIA,斑塊會隨著脂質核心體積而慢慢增大,以偏心性分布為主,而斑塊的性質也隨之出現變化,轉換為不穩定斑塊,因纖維帽變薄、脫離,進而導致血管閉塞,最后出現PCCI[7-8]。本研究結果顯示,觀察組TIA(短暫性腦缺血發作)發生率低于對照組和實驗組,而CI、CI 再發、頭暈、雙肢乏力發生率均高于對照組、實驗組,差異具有統計學意義(P<0.05)。主要因斑塊性質的變化對腦血管代償功能造成影響,導致PCCI 發生風險進一步增高,因此,癥狀發生的可能也會隨之提升。觀察組NIHSS 評分高于對照組和實驗組,而ESS 評分、MMSE 評分及Barthel 指數均低于對照組和實驗組(P<0.05)。主要因不穩定斑塊會對患者的腦血管造成影響,而神經功能也隨之受到一定影響。加上血管閉塞導致腦組織出現缺氧性壞死、缺血,進而對神經功能造成不可逆損害[9]。觀察組血清NSE、S100β及GFAP均高于對照組和實驗組,BDNF 低于對照組和實驗組(P<0.05)。4 種指標中BDNF為可營養神經類因子,腦血管閉塞、神經元缺氧和缺血后指標的合成也會隨之下降。NSE 和S100β 在機體處在缺氧缺血狀態時,會導致細胞損傷和破裂,兩種指標會大量釋放并進入血液循環中,因此,指標會升高[10]。GFAP主要在缺血缺氧狀態下導致其神經損害后發生,指標水平上升可調節神經細胞增殖。觀察組血清YKL-40、ICAM-1 及VCAM-1 高于對照組和實驗組(P<0.05)。這主要因3種指標均參與斑塊性質變化,機體中炎癥反應會參與生物學緩解,炎性因子加速巨噬細胞的浸潤。

綜上所述,臨床中關于PCCI患者神經功能的分析,與無斑塊患者、穩定性斑塊患者比較,不穩定性斑塊患者狀況最差。不穩定性斑塊患者個人的血清炎癥因子相關指標呈上升狀態,可參與患者斑塊進一步發展,經過監測血管造影結果、神經功能及血生化指標,可及時了解患者個人病情變化發展,有助于臨床制定全面、科學的方案進行診治以改善預后,值得臨床推廣應用。