污水處理廠沉砂池除砂系統改造

林俊杰

[摘? ? 要]通過對某污水處理廠沉淀池處理效果和運行管理的調查,探討了污水處理廠沉淀池除砂效果差、設備故障率高等問題。對沉砂池除砂系統進行分析、改造、研究,明確其除砂效率及其對后續結構的影響,探索除砂機理,積累經驗,用于沉砂池的穩定高效運行。

[關鍵詞]污水處理廠;沉淀池;除砂效率;技術改造

[中圖分類號]X703 [文獻標志碼]A [文章編號]2095–6487(2021)12–00–02

Transformation of Sand Removal System in Grit Chamber of Sewage Treatment Plant

Lin Jun-jie

[Abstract]Through the investigation of the treatment effect and operation management of the sedimentation tank of a sewage treatment plant, the problems of poor sand removal effect and high equipment failure rate of the sedimentation tank of the sewage treatment plant are discussed. Analyze, transform and study the sand removal system of the grit chamber, clarify its sand removal efficiency and its impact on the subsequent structure, explore the sand removal mechanism and accumulate experience for the stable and efficient operation of the grit chamber.

[Keywords]sewage treatment plant; sedimentation tank; sand removal efficiency; technical transformation

1 泥沙沉積成因及影響

沉淀池是城市污水處理廠的主要預處理結構。它的作用是利用物理原理,去除污水中相對密度大于2.65的無機顆粒(如泥沙、煤渣、礫石等),保障后續處理設備的正常運行。不同粒徑的顆粒的分選去除能力不同。沉砂機是依靠沙子的重力和葉片旋轉產生的循環水流的共同作用,將沙子和有機物沉淀出來。隨著城市污水處理要求不斷提高,污泥處理系統中的含砂量上升。同時除砂特性隨流速發生變化,但葉輪只能保持相對穩定的速度,導致沉淀池無法始終保持高效運行,這些問題亟待解決。

2 沉砂設計原理和存在問題

根據室外排水設計規范,沉砂池設計用于去除相對密度為2.65,粒徑大于0.2 mm的圓砂。去除的砂子含水量約60 %,密度約1500 kg/m3。即假定固體顆粒以自由方式沉淀,在沉淀過程中顆粒大小、質量和沉降速率保持不變。

在實際運行過程中,顆粒密度小于0.2 mm的污水的粒徑是不同的。據統計,粒徑小于0.15 mm的沙子占50 %~80 %,沙子的相對密度也與理想的2.65不同。同時,在砂的實際沉降過程中,由于砂面的幾何形狀,砂油、有機物等角狀或扁平大顆粒的沉降速度遠低于圓形顆粒和懸浮顆粒。或者它們在沉降和凝結過程中相互碰撞,使粒徑、質量和速度發生變化,形成絮凝并呈現沉降特性。因此,沉淀池最佳的設計方法,是通過現場試驗分析污水中含砂量的粒度分布和相應的沉淀速率,然后根據所需的除砂效率確定相應的設計參數。

此外,不同的排水系統也會影響沉淀池的除砂效果。室外排水設計規范規定,沉淀池按合流設計流量計算。但對于合流排水系統管道,在降雨開始時,沉積在管道底部的泥沙會以懸浮物的形式被沖刷到污水廠,排入污水系統中,污水含砂量將達到平時的20~40倍。因此,設計規范只考慮了污水的增加,并沒有明確考慮原有沉砂量。這使得沉砂池無法對此進行應對,導致大量沉砂進入后續的污水處理結構。

當地土壤特性、工商業廢水排放特點、管道特性和使用壽命不同,也會導致廢水中顆粒有機物含量不同。在沉淀過程中,如果水分離裝置和螺旋輸送設備的效率低,有機物和沙子可能會在污水處理系統中被排除或沉淀。沉淀池排出的沙子粘附產生的有機顆粒會導致沙臭、蚊蟲滋生等環境問題,對后續的運輸和填埋處理產生負面影響。

3 某污水處理廠除砂系統改造

3.1 項目背景

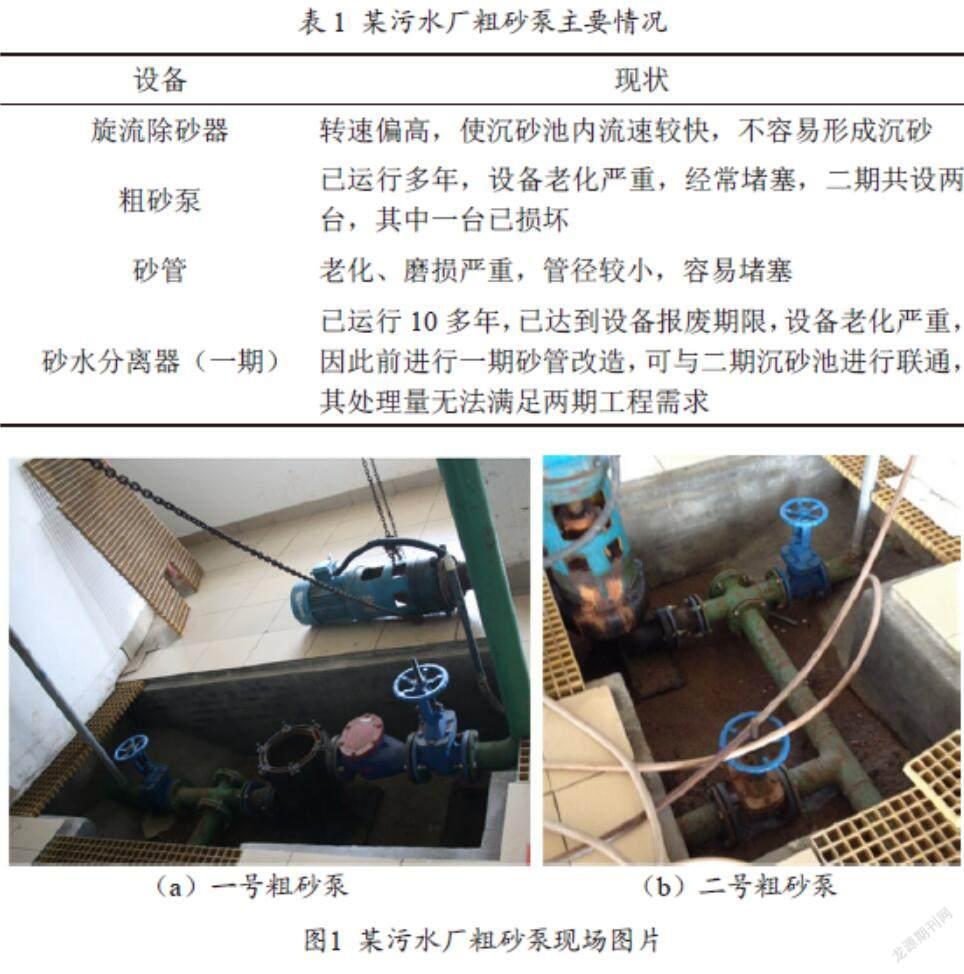

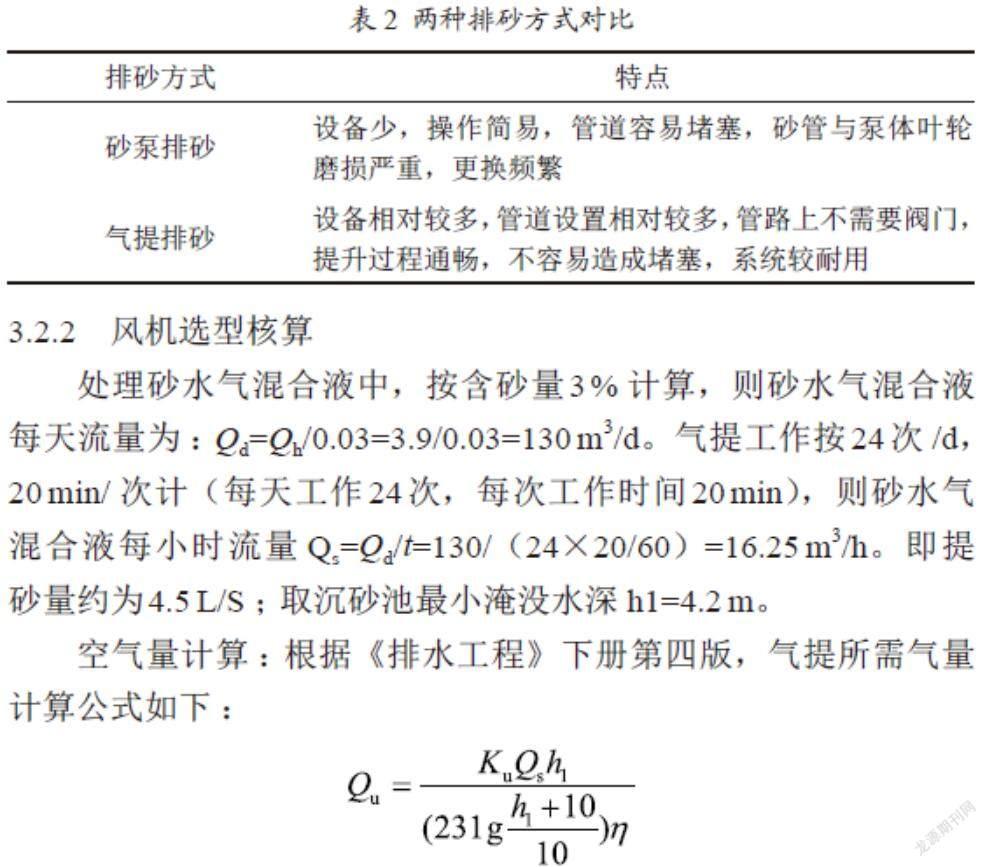

某污水廠除砂系統運行多年,其排砂方式采用砂泵排砂,部分設備已出現老化,擬進行改造。其主要情況見表1,其現場照片見圖1。

3.2 改造方案

3.2.1 排砂方式

旋流沉砂池的常見的排砂方式有兩種:①用砂泵直接從砂斗底部經排砂管道排除;②用空氣提升器,在槳葉分離機的傳動軸中插入空氣管道,通過氣壓將砂斗底部的砂排除。兩種排砂方式的對比見表2。

因氣提排砂有效解決目前排砂管容易堵塞和減少砂泵葉輪磨損造成的維修成本,故本次改造擬采用氣提式排砂。

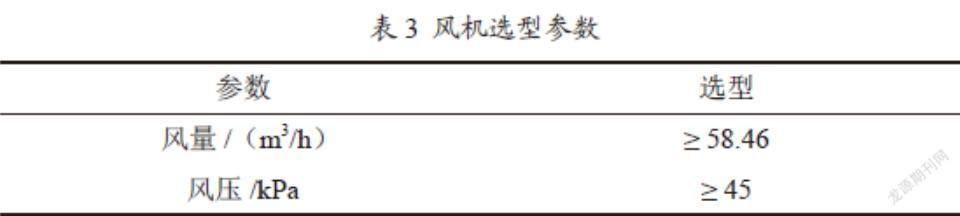

3.2.2 風機選型核算

處理砂水氣混合液中,按含砂量3 %計算,則砂水氣混合液每天流量為:Qd=Qh/0.03=3.9/0.03=130 m3/d。氣提工作按24次/d,20 min/次計(每天工作24次,每次工作時間20 min),則砂水氣混合液每小時流量Qs=Qd/t=130/(24×20/60)=16.25 m3/h。即提砂量約為4.5 L/S;取沉砂池最小淹沒水深h1=4.2 m。

空氣量計算:根據《排水工程》下冊第四版,氣提所需氣量計算公式如下:

注:安全系數Ku,取1.2;氣提效率系數η,一般為0.35~0.45,本計算取η=0.4;空氣用量Qu(m3/h);每臺提升器設計流量Qs(m3/h)

=16.25 m3/h;計算得:Qu=58.46 m3/h。

風壓計算:參照風壓需大于淹沒深度h1+3(kPa)以上。則所需風壓為:4.2×10+3=45 kPa。故風機所需風壓為不小于45 kPa,風機選型參數見表3。

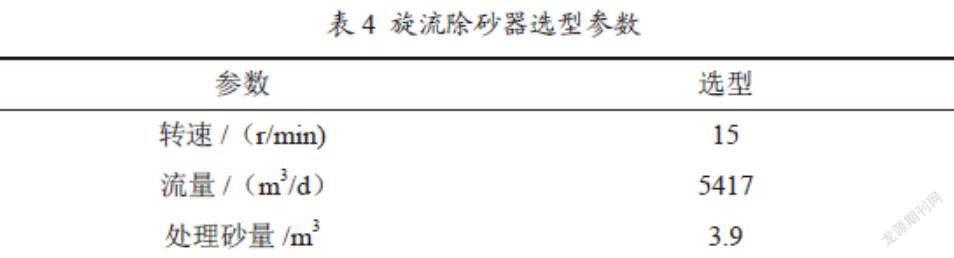

3.2.3 旋流除砂器選型

旋流除砂器轉速:按照《城市污水廠處理設施設計計算》手冊中關于旋流沉砂池進水水渠的進水渠道流速的規范,進水水渠流速宜為0.4~0.9 m/s,而出水渠道寬度為進水渠道的2倍,即出水渠道流速為進水渠道流速的一半,宜為0.2~0.45 m/s,為保持池體內水流具有0.3~0.4 m/s的平均流速,宜采用15 rpm轉速的旋流除砂器。

流量:旋流除砂器處理水量為二期最大日處理量130 000 m3/d,

5 417 m3/h,按每1 m3污水含砂量0.03 L計算。(《室外給排水設計規范GB50014-2006》)。每天處理砂量Qh=130000×0.03/1000=3.9 m3,故旋流除砂器選型參數見表4。

3.2.4 砂水分離器選型

因現改造砂水分離器處理量需滿足兩期工程的砂量,故所需處理砂量為:Qd=130 000×2×0.03/1 000=7.8 m3/d=0.325 m3/h。工作按24次/d,20 min/次計(每天工作24次,每次工作時間20 min)。

則其處理砂量為:0.325/(20/60)=0.975 m3/h。砂水分離器選型參數為處理量:0.975 m3/h。

考慮到二期除砂系統沉砂池沉砂效果的不確定性,本次改造項目擬分兩個階段進行,先對提砂方式進行改造,改造后試驗除砂效果;若砂量沒有明顯增多,則再對沉砂池的旋流除砂器進行改造,以優化沉砂效果。

4 常見沉砂池設計改進建議

4.1 設計參數的改進

由以上分析可知,污水處理廠實際運行中砂的比重和沉降砂中的粒度分布與標準設計值有較大差異。為保證沉砂池的除砂效果,建議增加沉砂池系統的水力停留時間或表面載荷。水平流沉淀池、曝氣沉淀池的停留時間和表面負荷增加50 %~100 %。具體數值可根據實際現場情況調整。雖然時間接近兩倍,但與后續的污水沉淀(2~4 h)和生物處理系統(8~16 h)的時間相比可以忽略不計,效果卻相當可觀。此外,在沉砂系統前可采用細格柵,去除大砂粒,減少對后續污水生物處理系統和污泥處理處置系統的影響。

4.2 砂水分離系統的改進

現有標準規定橫流式沉淀池有最小流量,這是在避免沉淀池內有機顆粒沉淀后,考慮減少后續污水處理的碳源。因此,集砂、收集、洗砂和脫水系統應設計為一個整體系統。沉砂池應配備洗砂設備,去除有機顆粒,增加后續有機碳源。生物處理后的砂面附著物回流去除砂水分離器采用高效輸送設備,避免細砂回流污水處理系統。同時沉淀池經過沉淀脫水后有機成分和含水量降低,有利于后續沉淀或直接填埋。

4.3 污泥處理前的沉砂系統

對于不能改造沉砂池系統的污水處理廠,建議在污泥處理系統前增加沉砂池設施。由于砂子的沉積逐漸形成,一旦堆積影響污泥結構的正常運行,不管通過停產人工清砂,還是使用備用的污泥處理設施,都對污泥處理系統的投資影響很大。對此,污泥處理系統的前沉系統可采用專用的離心分離、沉淀、脫水設備。目前國外已在工程實踐中應用了相應的設備,可截留粒徑大于0.075 mm的細砂,保證砂中有機物含量小于15 %(重量比)。

5 總結

通過改進沉淀池除砂系統,延長了沉淀池的使用周期,避免了頻繁停機,降低了人工維護成本。改造后的沉淀池處理效果有了很大提高,提高了除砂效率,對不同粒徑的砂和有機物有明顯的分離效果,增加了生化池活性污泥中有機組分的比例,為微生物提供了更適宜的生存環境,有利于提高處理效果生物系統的能力。

參考文獻

[1] 龐子山,劉立,杜宇麟,等.污水處理廠旋流沉砂池的改造[J].中國給水排水,2013,29(24):86-88.

[2] 吳勝舉,王洪濤.某城市污水處理廠沉砂池設計[J].工業用水與廢水,2013,44(1):42-45.

[3] 朱甲華,張輝,葉勇.旋流除砂系統排砂管路改造與優化運行[J].環境工程學報,2015,9(3):1281-1284.