特制雙頭軟毛牙刷對牙周病患者口腔健康狀態的改善效果觀察

林文友 方喆

第四次全國口腔健康流行病學調查顯示,全國成年人群的牙周健康率呈下降趨勢[1]。牙周病以其癥狀隱匿、病程長、病情發展速度緩慢等特點,正在侵襲人們的口腔健康。現有研究表明,牙菌斑是誘發牙周病必不可少的始動因子,因此,對牙菌斑的控制是防治牙周病的關鍵一環,而控制和消除菌斑行之有效的方法是堅持正確刷牙,做好居家口腔健康清潔護理[2,3]。本研究依據口腔牙齒分布特點特制雙頭軟毛牙刷,增加牙刷與牙齒的拂刷接觸面,以期提升對牙菌斑的清除率,并通過臨床實踐觀察分析特制雙頭軟毛牙刷對牙周病患者口腔健康狀態的改善效果與作用機制。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集2019 年3~7 月就醫于上海市閔行區中醫醫院口腔科的70 例牙周病患者為研究對象,參照隨機數字表法分為觀察組與對照組,各35 例。對照組男21 例,女14 例;年齡最大53 歲,最小29 歲,平均年齡(39.43±5.90)歲;病程最短1 年,最長12 年,平均病程(4.17±2.76)年。觀察組男25 例,女10 例;年齡最大60 歲,最小27 歲,平均年齡(39.60±7.62)歲;病程最短1.5 年,最長10 年,平均病程(4.30±2.54)年。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 ①輕度、中度牙周病患者;②牙周袋探診深度≥3 mm;③年齡為20~60 歲患者;④口腔衛生狀況良好,能夠自覺維護口腔健康患者;⑤對本研究知情同意患者。

1.3 排除標準 ①重度牙周病患者;②牙齒松動、移位患者;③失牙數≥5 顆患者;④近3 個月有服用抗生素類藥物患者;⑤合并全身代謝性疾病、感染性疾病、血液系統疾病、精神類疾病患者。

1.4 方法

1.4.1 對照組 選擇常規軟毛牙刷,采用巴氏刷牙法,對牙齦-牙交界區(牙刷毛進入齦溝及鄰間隙約45°角,對著牙長軸在原位作前后方向短距離的水平顫動4~5 次,刷2~3 個牙/次,依次進行,注意重疊放置)和頜面(將刷毛緊壓頜面,使毛端深入點隙,作前后牙方向的顫動)進行拂刷,拂刷時間≥3 min/次,每天早晚各刷1 次,拂刷4 周為1 個療程。

1.4.2 觀察組 采用特制雙頭軟毛牙刷,以同樣的巴氏刷牙法拂刷牙齦-牙交界區和頜面,拂刷時間≥3 min/次,每天早晚各刷1 次,拂刷4 周為1 個療程。

1.5 觀察指標及判定標準

1.5.1 臨床療效 判定標準:本研究臨床療效等級分為顯效、有效和無效。患者臨床癥狀消失或明顯減輕,齦溝出血指數下降,牙周袋深度減少>2 mm 為顯效;患者臨床癥狀基本改善,牙周袋深度減少1~2 mm 為有效;患者臨床癥狀無減輕為無效。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1.5.2 菌斑指數 本研究采用Quigley-Hein 法,依據菌斑顯示劑染色的范圍判定菌斑指數。牙面無菌斑計為“0”;牙頸部齦緣處有散在的點狀菌斑計為“1”;牙頸部連續窄帶狀菌斑寬度≤1 mm 計為“2”;牙頸部菌斑覆蓋面積>1 mm 計為“3”;菌斑覆蓋面積占牙面≥1/3,但≤2/3 計為“4”,菌斑覆蓋面積占牙面>2/3 計為“5”。

1.5.3 牙周袋深度 本研究采用牙周探針分別在牙的頰(唇)、舌面遠中、中央、近中測量,每個牙記錄6 個位點的探診深度,取其平均值,單位取“mm”。

1.5.4 齦溝出血指數 本研究依據牙科齦溝出血指數分級分為6 級。牙齦健康,探針無出血計為“0”;探針出血,齦乳頭和邊緣齦無水腫及顏色改變計為“1”;探診出血,齦乳頭和邊緣齦有顏色改變,無水腫計為“2”;探針出血,齦乳頭和邊緣齦顏色改變,輕度水腫計為“3”;探診后出血,齦乳頭和邊緣齦顏色改變,明顯水腫計為“4”;探針出血,有自發出血和顏色改變及水腫計為“5”。

1.5.5 舌苔薄厚比 本研究依據舌苔厚薄分類標準,分2 級。透過苔質能見到舌體為薄苔,透過苔質不能見到舌體為厚苔。分別對兩組患者拂刷前后的舌苔進行觀察記錄,統計薄苔與厚苔數量,并以舌苔薄厚比(薄苔數/厚苔數)作為判定標準。

1.6 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

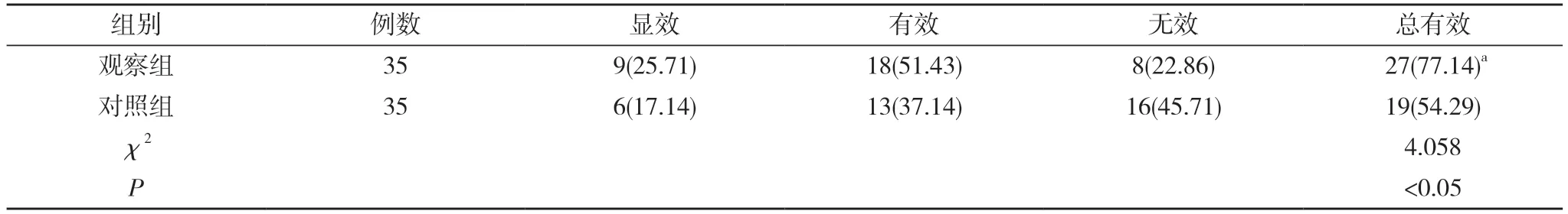

2.1 兩組臨床療效比較 觀察組治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組治療前后菌斑指數比較 治療前,兩組菌斑指數比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組菌斑指數低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組治療前后牙周袋深度比較 治療前,兩組牙周袋深度比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組牙周袋深度低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

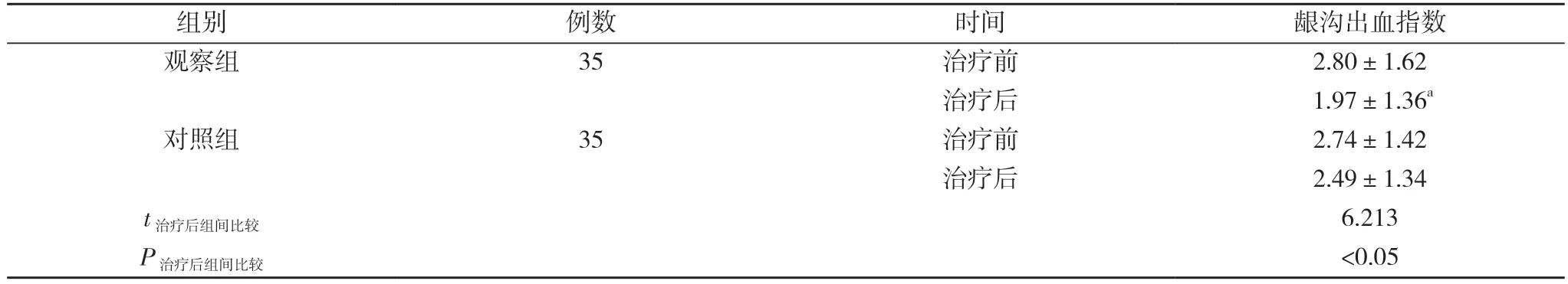

2.4 兩組治療前后齦溝出血指數比較 治療前,兩組溝出血指數比較差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組齦溝出血指數低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

2.5 兩組拂刷前后舌苔薄厚比比較 拂刷前,兩組舌苔薄厚比比較差異無統計學意義(P>0.05);拂刷后,觀察組舌苔薄厚比高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

表1 兩組臨床療效比較 [n(%)]

表2 兩組治療前后菌斑指數比較(±s)

表2 兩組治療前后菌斑指數比較(±s)

注:與對照組治療后比較,aP<0.05

表3 兩組治療前后牙周袋深度比較(±s,mm)

表3 兩組治療前后牙周袋深度比較(±s,mm)

注:與對照組治療后比較,aP<0.05

表4 兩組治療前后齦溝出血指數比較(±s)

表4 兩組治療前后齦溝出血指數比較(±s)

注:與對照組治療后比較,aP<0.05

表5 兩組患者拂刷前后舌苔薄厚比比較(%)

3 討論

牙周病是發生在牙齒支持組織的慢性口腔疾病,可發生于各年齡階段,是導致成人失牙的首要原因,嚴重影響人們的口腔健康和生活質量。該病以牙齦出血、牙齦炎癥、牙齒松動、牙槽骨吸收等為主要臨床表現,主要病因包括菌斑微生物感染、牙結石、不良的牙齒修復物、血液類疾病、糖尿病、吸煙、遺傳因素和精神因素等[4,5]。有研究表明,牙周病不僅僅是口腔局部組織的病變,還與心腦血管疾病、呼吸道疾病、風濕免疫性疾病、代謝性疾病等全身多系統疾病存在高度相關性,由此可見,牙周病雖為小病,但其所潛藏的危險性是巨大的,必須要重視對該病的及早防治[6]。

當前對于牙周病的防治主要通過日常口腔清潔、藥物調理、手術治療等途徑,而最基本也是最重要的方式就是堅持正確的口腔清潔,該途徑是控制菌斑最便捷最關鍵的方式,以巴氏刷牙法為代表。

巴氏刷牙法是美國牙科協會推薦的一種有效去除齦緣附近及齦溝內菌斑的方法,本研究采用該方法,并依據口腔牙齒分布特點特制雙頭軟毛牙刷對輕、中度牙周病患者進行牙齒的日常拂刷,結果顯示,拂刷4 周后,牙周病患者的菌斑指數、牙周袋深度、前后齦溝出血指數等均得到有效改善,患者的舌苔也由厚漸轉為薄,整體臨床癥狀得以控制。這表明在進行牙齒拂刷時,通過增加牙刷刷毛與牙齒的接觸面與吻合度,有助于提升對牙菌斑的清除,可改善牙周袋和牙齦出血情況,并能在一定程度上改善舌苔厚薄度,進而有效改善牙周病患者的口腔健康狀態,達到防治牙周病的目的。

當然,對于口腔健康的防護不是一蹴而就的,良好的日常口腔清潔對于牙周病的防治確有效果,但需要長期堅持,并需掌握科學正確的拂刷方法,如“三三三制”巴氏刷牙模式,每天三餐后對每個牙面刷3 次,每次拂刷3 min[7-9]。牙周病的防治不僅需要醫生的幫助,患者的自助也是關鍵而重要的,愛牙護牙,舉手之勞。

綜上所述,特制雙頭軟毛牙刷對牙周病患者口腔健康狀態的改善效果優于常規軟毛牙刷,值得臨床應用。