腹腔鏡與開腹膽囊切除術治療老年結石性膽囊炎的療效對比

史景軼 孫勇 徐殿新

結石性膽囊炎是臨床常見的膽道系統疾病,占所有慢性膽囊炎的90%~95%,以腹痛、噯氣、飽脹、腹脹、惡心等為主要臨床癥狀,影響患者生活質量,嚴重者還可誘發胰腺炎和組織癌變,危及患者生命安全,需早期診斷、及時治療[1]。手術是當前治療的常見手段,能迅速緩解患者各項癥狀,對其病情起到良好控制作用。過去選擇開腹手術開展治療,伴隨微創技術不斷更新,腹腔鏡下手術被普及到臨床,且取得了良好成效[2],為分析結石性膽囊炎在腹腔鏡、開腹切除術的療效和安全性,現對60 例老年結石性膽囊炎患者開展分組研究,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2016 年6 月~2019 年6 月本院收治的60 例老年結石性膽囊炎患者為研究對象,依據隨機數字表法分為對照組與治療組,各30 例。對照組中,男12 例,女18 例;年齡66~78 歲,平均年齡(72.08±5.54)歲;治療組中,男11 例,女19 例;年齡66~78 歲,平均年齡(72.15±5.63)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 對照組行開腹膽囊結石切除術,具體方法為:予以患者全麻處理后選擇仰臥位,做好消毒和鋪巾處理,于右肋緣下方做1 個7~10 cm 大小的切口,依次切開腹壁,打開腹腔。進入腹腔若觀察到積液,將積液充分抽出,并對粘連行分離處理,結合膽囊的具體解剖位置予以切除,對膽囊管的殘端位置開展常規處理,放置好引流管,將腹腔徹底清理干凈,止血后縫合好切口部位,術后3 d 指導患者常規應用抗生素。

治療組行腹腔鏡膽囊切除術,具體方法為:麻醉方式同開腹組,麻醉后協助患者采取頭高腳低式仰臥位,常規消毒鋪巾之后,于肚臍附近開展穿刺,建立起CO2氣腹[12~15 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)],在臍周做10 mm 左右的穿刺孔,放入腹腔鏡獲取膽囊的具體情況,后于劍突以下、右肋緣下的腋前線位置、右肋緣下的腋中線位置分別做10、5、5 mm 的操作孔,經抓鉗和分離鉗將膽囊底與頸部位置夾起,往右上、右下開展牽引操作,充分展示出膽囊的三角區域以便開展手術,暴露之后對膽囊三角開展解剖處理,掌握膽囊和其附近組織以及結構等方面情況,經鈦夾對肝總管、膽囊管及頸部予以固定,固定后則斷離膽囊管,剝離膽囊,最后進行電凝止血、消毒和縫合,術后3 d 同樣指導患者常規應用抗生素。

1.3 觀察指標及判定標準 比較兩組患者臨床療效,療效判定標準[3]:治愈:順利結束手術順利,且術后各項癥狀、炎癥反應全部消失,無并發癥產生;好轉:手術進展良好,治療后患者臨床癥狀有所好轉,但仍存在輕度炎癥或發生輕度并發癥;無效:未獲得上述結果。總有效率=(治愈+好轉)/總例數×100%。比較兩組患者圍手期各項指標,包括術中出血量、手術時間、術后肛門首次排氣時間、術后腸鳴音恢復時間、下床活動時間、住院時間及術后24 h 疼痛評分等,疼痛評分選擇視覺模擬評分法(VAS)進行判定,最高10 分,最低0 分,分數和疼痛之間為正相關關系[4]。比較兩組患者并發癥發生情況,并發癥包括切口感染、腹腔感染、出血、腸粘連、腸膽管損傷等。

1.4 統計學方法 采用SPSS18.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

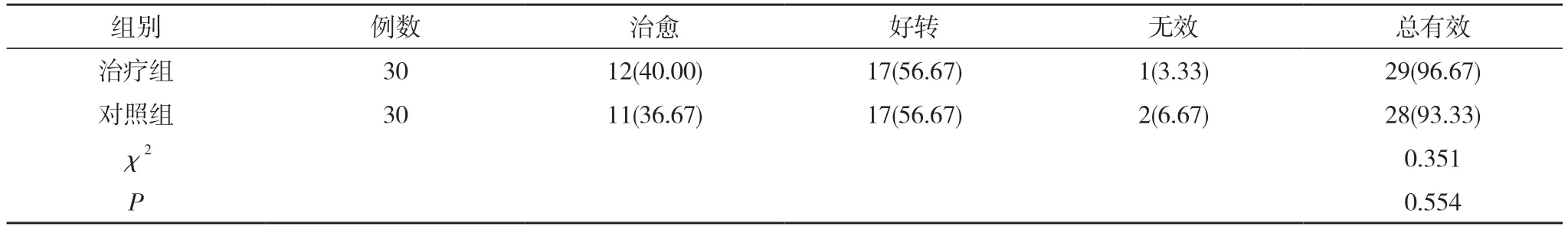

2.1 兩組患者臨床療效比較 治療組治療總有效率為96.67%,與對照組的93.33%比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

2.2 兩組患者圍手期各項指標比較 治療組手術時間、術后肛門首次排氣時間、術后腸鳴音恢復時間、下床活動及住院時間均顯著短于對照組,術中出血量顯著少于對照組,術后24 h 疼痛評分顯著低于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組患者并發癥發生情況比較 治療組的術后并發癥發生率顯著低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組患者臨床療效比較 [n(%)]

表2 兩組患者圍手期各項指標比較(±s)

表2 兩組患者圍手期各項指標比較(±s)

注:與對照組比較,aP<0.05

表3 兩組患者并發癥發生情況比較 [n(%)]

3 討論

隨著飲食及生活習慣的變化,結石性膽囊炎的發病率也不斷上升,已經嚴重影響到了人們身體健康,如未及時予以治療,能誘發直腸息肉癌、結腸癌、腸穿孔等,嚴重威脅患者生命安全。手術切除膽囊是目前臨床上治療該疾病的重要方式,在結石性膽囊炎的治療中效果顯著。然而對于老年結石性膽囊炎患者來說,其往往同時合并多種基礎疾病,身體素質較差,對手術治療的有效性和安全性要求更高,因此如何選擇較為有效且安全的膽囊切除手術方式尤為重要。

開腹膽囊切除術是以往臨床上治療結石性膽囊炎的主要手術方式,具有暴露充分、術野好、操作空間大、易于解決復雜手術問題等優點,但是其較大的手術切口也使其術后并發癥發生率更高,使患者術后恢復所需時間更長。近年來,隨著腔鏡技術及設備的不斷發展和應用,有學者提出[5],采用腹腔鏡膽囊切除術治療結石性膽囊炎可以減輕患者手術創傷,利于患者術后盡快恢復。但也有學者指出[6],腹腔鏡膽囊切除術可能存在術中視野不及開腹手術,無法對復雜情況開展仔細觀察,體外的操作空間受到一定限制,不能順利完成復雜的手術過程等,同時可增加手術并發癥,影響患者預后。鑒于此,本文展開實驗,結果發現,治療組治療總有效率為96.67%,與對照組的93.33%比較,差異無統計學意義(P>0.05)。得出結論是腹腔鏡與開腹膽囊切除術均可有效治療老年結石性膽囊炎。此外,治療組手術時間、術后肛門首次排氣時間、術后腸鳴音恢復時間、下床活動及住院時間均顯著短于對照組,術中出血量顯著少于對照組,術后24 h 疼痛評分顯著低于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。治療組的術后并發癥發生率顯著低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。提示雖然腹腔鏡與開腹膽囊切除術均可有效治療老年結石性膽囊炎,但腹腔鏡膽囊切除術手術時間更短、術中出血量更少,更利于患者術后盡快恢復和疼痛的減輕,且術后并發癥較少,安全性相對更高。考慮是因為腹腔鏡手術的切口更小,對患者造成的傷害更低,且于腔鏡下開展手術能對病灶開展充分探查,不需要做大型切口,不會損傷到病灶附近組織,并起到一定放大效果,提升術野的清晰度,防止術中出現損傷正常組織的情況[7]。此外,于腹腔鏡手術當中,無需將腹腔臟器暴露在外界,術者手部刺激操作較少,并能防止大型切口不利于恢復、術后感染增多等情況出現,更利于患者術后盡快恢復,且安全性更高[8]。

綜上所述,腹腔鏡膽囊切除術治療結石性膽囊炎的有效性和安全性均較高,值得臨床借鑒。