經內鏡黏膜下剝離術治療早期胃腸道腫瘤的效果分析

曲君成 于洪波

胃腸道腫瘤是一種常見的癌癥腫瘤疾病,主要分為胃癌和腸癌,該疾病與患者的生活習慣、飲食規律等有關。患者一般為中老年人,但是隨著人們生活習慣的改變和工作壓力的增大,該疾病出現年輕化趨勢,且治療難度較大,治療過程中較為漫長。患有胃腸道腫瘤疾病患者在臨床上主要表現為腹部疼痛,消化系統異常。為提高胃腸道腫瘤患者的治療效果,針對早期胃腸道腫瘤患者采取手術方式能夠有效控制病情,一般采取內鏡黏膜切除術進行治療,但是該手術對患者造成的損傷較大,容易引發各種并發癥。目前,在臨床上為降低術后對患者的影響,一般采用內鏡黏膜下剝離術[1]。因此,為了能夠更好的在臨床上利用內鏡黏膜下剝離術對患者進行治療,本文針對早期胃腸道腫瘤患者采用內鏡黏膜下剝離術治療的臨床效果進行分析。報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2014 年5 月~2019 年5 月期間本院收治的60 例早期胃腸道腫瘤患者進行回顧性分析,根據手術方法不同將其分為觀察組和對比組,各30 例。觀察組患者年齡34~61 歲,平均年齡(52.6±6.25)歲;男16 例,女14 例;平均病程(1.5±0.7)年;腫瘤直徑5~20 mm,平均直徑(3.7±5.22)mm。對比組患者年齡35~60 歲,平均年齡(50.2±6.6)歲;男17 例,女13 例;平均病程(1.4±0.4)年;腫瘤直徑5~20 mm,平均直徑(3.69±5.52)mm。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①上述所有患者均符合早期胃腸道腫瘤診斷標準,病灶集中與胃黏膜以及黏膜下層位置;②患者及其家屬知曉本次研究內容,并簽字確認;③本研究經倫理研究委員會討論通過。排除標準:①資料不全;②其他腎臟器官異常;③精神異常;④不配合患者;⑤存在手術禁忌證患者。

1.2 方法

1.2.1 對比組 患者采用內鏡黏膜切除術進行治療,即傳統的開腹治療。在手術前先對患者進行常規的檢查,對患者的臨床指標進行嚴格監測,并告知患者及其家屬手術前后注意事項。在手術過程,需要對患者的心率、血氧飽和度等進行嚴格監測,同時對患者進行全身麻醉,配合內鏡對患者的患病位置和黏膜進行切除,并做好止血工作。

1.2.2 觀察組 患者采用內鏡黏膜下剝離術進行治療。手術前準備工作與對比組患者相同。對患者進行全身麻醉,并利用內鏡觀察患者體內的患病情況,對病灶位置進行標記,標記點為距病灶位置0.5 cm 處,同時將濃度為0.9%的50 ml 氯化鈉溶液與1 mg 的腎上腺素混合在一起緩慢注入患者黏膜中,使患者的黏膜逐漸腫脹,然后借助內鏡對患者的黏膜進行解剖,在解剖過程中,需要進行多次黏膜注射,使得肌肉層與病變黏膜有效分離,然后切開患者的病變黏膜部位,并對病灶位置進行剝離。在剝離患者的病灶組織和黏膜后,需要采取環周切開的方式對邊緣部位進行切除,利用IT 刀進行剝離,并對傷口進行清潔,對患者的病灶位置進行病理學分析,采用止血鉗對出血部位進行止血。

1.3 觀察指標及判定標準 對比兩組患者臨床療效,療效判定標準:治愈:一次性完整切除,指患者的病灶組織一次切除成功,無腫瘤殘留;顯效:病理學治愈性剝離,指通過病理活檢以后患者體內沒有殘留腫瘤組織;有效:可能治愈性剝離,指患者在手術后臨床癥狀得到有效緩解,存在部分殘留;無效:非治愈性切除,指患者在手術后仍存在疼痛、機體異常等情況。總有效率=(治愈+顯效+有效)/總例數×100%。對比兩組患者并發癥發生情況,包括出血、穿孔及感染。對比兩組患者腸道通氣時間、胃排空時間。對比兩組患者手術相關指標,包括手術時間、住院時間、術中出血量及手術費用。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者臨床治療效果對比 觀察組總有效率高于對比組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

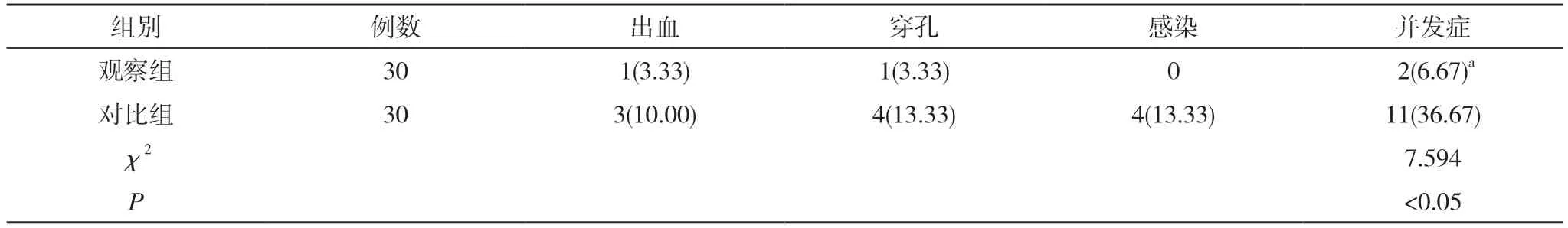

2.2 兩組患者并發癥發生情況對比 觀察組并發癥發生率低于對比組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者臨床治療效果對比 [n(%)]

表2 兩組患者并發癥發生情況對比 [n(%)]

2.3 兩組患者腸道通氣時間、胃排空時間對比 觀察組腸道通氣時間為(2.1±0.2)d,對比組腸道通氣時間為(4.1±0.4)d;觀察組胃排空時間為(14.2±1.4)d,對比組胃排空時間為(21.5±1.1)d。觀察組腸道通氣時間與胃排空時間均短于對比組,差異均具有統計學意義(t=24.495、22.457,P=0.000、0.000<0.05)。

2.4 兩組患者手術相關指標對比 觀察組者手術時間為(23.8±1.2)min,對比組手術時間為(42.5±3.1)min;觀察組住院時間為(6.1±1.4)d,對比組住院時間為(7.4±0.4)d;觀察組術中出血量為(18.6±3.2)ml,對比組術中出血量為(21.4±0.7)ml;觀察組手術費用為(5423.4±526.6)元,對比組手術費用為(12645.3±421.6)元。觀察組手術時間、住院時間、術中出血量及手術費用均優于對比組,差異均具有統計學意義(t=30.812、4.890、4.682、58.638,P=0.000、0.000、0.000、0.000<0.05)。

3 討論

胃腸惡性腫瘤在全球具有較高的發病率,在患病初期沒有明顯的臨床癥狀,導致患者得不到及時治療,待臨床癥狀明顯時患者的病情已處于晚期,使得患者的生命健康安全受到威脅[2]。同時,胃腸惡性腫瘤的致病原因較多,與患者的日常生活習慣、飲食習慣、工作壓力和遺傳等因素有關。該疾病在臨床上主要表現為腹痛、腹脹、便血以及惡心、嘔吐等,患者在患病期間食用高鹽食物會增加患者發病率。目前,在臨床上主要采取手術的方式對患者進行治療,通過手術治療有效控制和降低癌細胞轉移幾率。在臨床上常采用的手術方法包括內鏡黏膜下剝離術和內鏡黏膜切除術[3]。

內鏡黏膜切除術是傳統的開腹手術,在手術過程中對患者造成的傷害較大,容易產生各種術后并發癥,不利于患者后期恢復。內鏡黏膜下剝離術是最近幾年較為常見的一種手術方法,主要用于治療早期胃腸惡性腫瘤疾病或者癌前病變患者。該手術方法適用范圍較廣,通過對患者進行術前超聲診斷和內鏡檢查,能夠有效確定患者的病變位置,并有效區分病灶組織位于患者黏膜層具體位置,使醫生能夠準確對患者進行治療,該手術方法治療效果較為明顯[4,5]。本次研究結果顯示,觀察組總有效率高于對比組;觀察組并發癥發生率低于對比組;觀察組腸道通氣時間與胃排空時間均短于對比組;觀察組手術時間、住院時間、術中出血量及手術費用均優于對比組;差異均具有統計學意義(P<0.05)。由此可見采取內鏡黏膜下剝離術效果明顯,通過采取內鏡黏膜下剝離術對患者進行治療,主要是基于患者的患病情況,根據患者的腫瘤生長特點,對患者的病灶進行剝離。通過采取內鏡黏膜下剝離術能夠降低患者的并發癥發生情況,避免患者出現二次傷害,提高患者術后安全性,降低患者術后出血、穿孔、感染等并發癥發生率。內鏡黏膜下剝離術在治療過程中,采取內鏡黏膜下剝離術對患者進行治療,能夠有效切除患者的病灶組織,降低開腹手術對患者造成的傷害,同時避免癌細胞清除不完全而引發癌細胞轉移等現象。

綜上所述,早期胃腸道腫瘤患者在治療過程中采取內鏡黏膜下剝離術能夠有效提高患者的臨床療效,降低術后并發癥發生率,縮短腸道通氣時間、胃排空時間,提高術后預后效果,因此,該手術方法值得在臨床醫學中推廣使用。