老年股骨頸骨折患者使用骨水泥型和生物型假體行股骨頭置換術的療效對比

林華明 柯懂賢 李玉春

股骨頸骨折屬于臨床常見骨折類型之一,其多與骨質疏松、髖周肌群病變及股強度降低等因素有關,常見癥狀包括髖部疼痛、無法站立及走路等。有研究顯示[1],股骨頸骨折患者傷情十分復雜,且80%~90%是移位性骨折,股骨頭壞死的幾率較高,骨折不愈合率高達5%~10%,會對其生活質量產生嚴重影響,嚴重者甚至可致殘。目前,臨床治療時多選擇手術,而股骨頭置換是治療顯著移位股骨頸骨折的一類有效手段,但有關術中選擇股骨柄固定方法仍有一定爭議。有研究表明[2],選擇生物型假體短期效果欠佳,患者活動能力下降,因此臨床目前也有學者選擇骨水泥型假體開展治療。為此,現對本院收治的62 例老年股骨頸骨折患者的臨床資料開展回顧性分析,觀察骨水泥型、生物型假體在該類患者股骨頭置換術中的應用效果,內容報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2017 年1 月~2018 年12 月本院收治的62 例老年股骨頸骨折患者的臨床資料,根據假體股骨柄的固定方式不同分為骨水泥型組和生物型組,各31 例。骨水泥型組男女比為19∶12;年齡70~88 歲,平均年齡(76.25±5.38)歲;受傷原因:生活傷、交通傷、運動傷以及墜落傷比例為19∶6∶5∶1;Garden 分型:Ⅲ型、Ⅳ型比例為13∶18。生物型組男女比為20∶11;年齡68~86 歲,平均年齡(76.30±5.26)歲;受傷原因:生活傷、交通傷、運動傷以及墜落傷比例為18∶7∶4∶2;Garden 分型:Ⅲ型、Ⅳ型比例為12∶19。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準[3]:均結合CT、X 線等影像學檢查確診是股骨頸骨折;年齡≥65 歲;與手術適應證相符;均取得患者和其家屬知情同意;能定期接受隨訪。排除標準:失訪者;存在手術禁忌證者;以往開展過髖部手術者;術中出現假體周圍骨折者;病理性骨折者。

1.2 方法 入院后所有患者均開展丁字鞋制動,術前完善心腦肝腎肺等臟器功能檢查,結合現病史、既往史和有關檢查結果,邀請有關科室進行會診,對患者手術耐受力開展全面評估,控制血壓<160/90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),空腹血糖<8.0 mmol/L,同時餐后2 h 血糖<8.0 mmol/L。做好水電解質紊亂糾正以及營養支持治療等。結合患側的X 線片檢測測量股骨上段的髓腔內徑,結合Dorr 分型分成A、B、C 三種分型。其中A、B 型結合術中情況采取水泥型或者生物型假體,C 型采取骨水泥型假體,術中采取的假體均是本院招標進口假體。所有患者均于入院后7 h~5 d 進行手術。

術中選擇椎管內麻醉或者全身麻醉(全麻),后由具備豐富經驗主任醫師選擇后外側或者外側切口,在小粗隆上的0.5~1.0 cm 位置開展股骨頸截骨,逐步開展髓腔擴髓到合適深度,于擴髓過程中結合打擊髓腔銼聲音與前進狀況將擴髓適時停止,結合患者Dorr 分型術中選取骨水泥型假體(骨水泥組)或者生物型假體(生物型組),依據骨水泥和生物型假體的標準操作過程將雙極股骨頭假體置入,后再次對髖關節的穩定型、肢體長度和關節活動度等開展檢查,確定檢查結果良好后對切口開展沖洗,妥善放置好引流管,并對關節囊和切口開展縫合,予以無菌包扎處理。等到術后1~2 d,患者能結合自身耐受度扶助行器或者雙拐負重行走,后結合平衡狀況自主確定能否棄拐行走。通常術后6 周能恢復到術前的活動狀態。

1.3 觀察指標及判定標準 ①手術有關指標:包含術中出血、手術時間和術后下地時間。②治愈率及復發率:分別對兩組開展長達1 年的隨訪,選擇髖關節功能評分(Harris)[4]對兩組開展療效評定,總分為100 分,分數和活動能力呈正比,當得分在90~100 分時,即可判斷為治愈,統計兩組治愈率和復發率。③并發癥:主要包含關節脫位、髖臼內陷、假體松動以及假體下沉等。

1.4 統計學方法 采用SPSS18.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

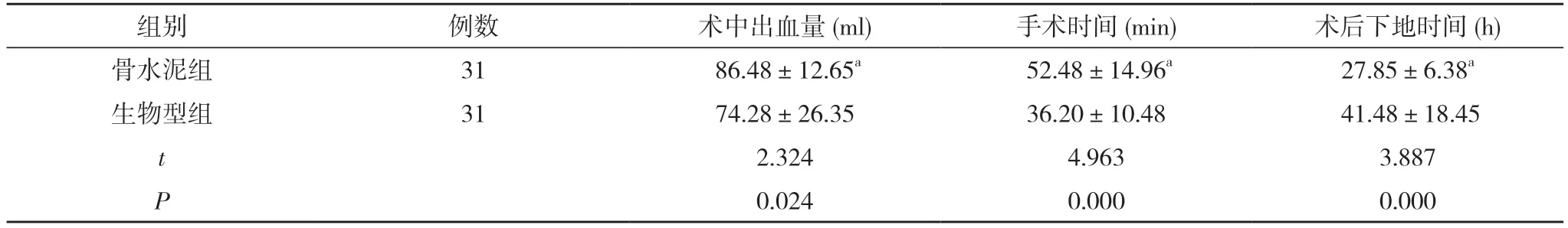

2.1 兩組手術相關指標對比 骨水泥組的術中出血量高于生物型組,手術時間長于生物型組,術后下地時間短于生物型組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

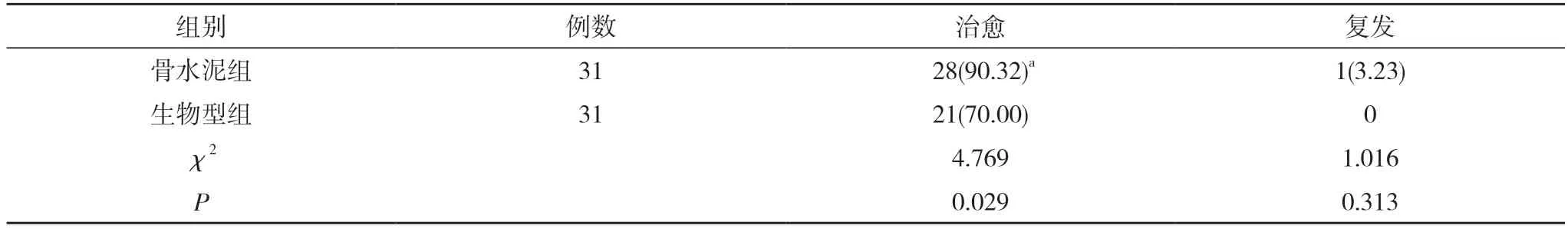

2.2 兩組治愈率和復發率對比 骨水泥組治愈率高于生物型組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組復發率對比差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

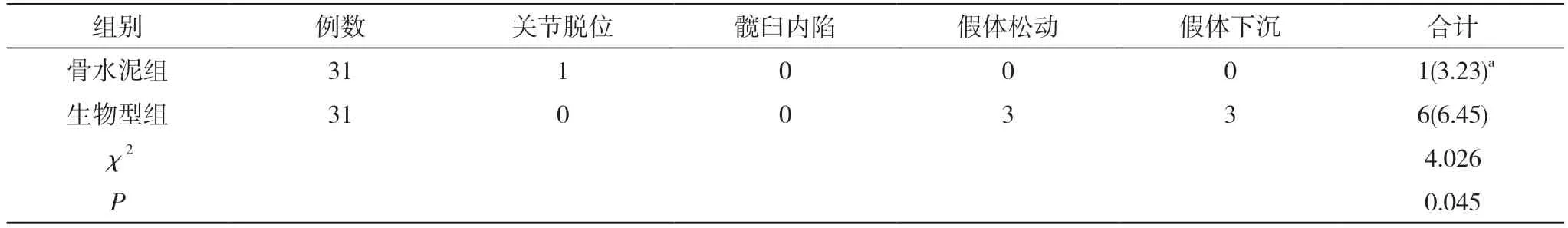

2.3 兩組并發癥發生情況對比 骨水泥組的并發癥發生率少于生物型組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組手術相關指標對比(±s)

表1 兩組手術相關指標對比(±s)

注:與生物型組對比,aP<0.05

表2 兩組治愈率和復發率對比[n(%)]

表3 兩組并發癥發生情況對比[n,n(%)]

3 討論

股骨頸骨折在臨床十分常見,伴隨壽命延長與老齡化程度加劇,該類骨折發病率也在不斷升高,已對老年人群身心健康及生存質量產生嚴重威脅。老年股骨頸中骨小梁逐漸變細小,或者連續性中斷,機械強度顯著下降,在輕微外力影響下降就能引發骨折。依據現階段的治療觀點,原則方面所有股骨頸骨折均應開展手術治療,除非患者有絕對禁忌證或拒絕手術[5]。

本次研究發現選擇骨水泥型假體開展手術術后患者可更早下地活動,且術后髖關節功能恢復更佳,并發癥更少。考慮原因可能是骨水泥型的股骨柄經骨水泥牢固固定假體柄和股骨髓腔,患者術后能早期下床活動,能避免各類臥床有關并發癥,其在年齡>70 歲、股骨皮質薄和嚴重骨質疏松患者中適應性較高,能結合患者股骨解剖結構、腿長度開展骨水泥覆蓋,確保假體處在最佳位置,進而保證良好解剖恢復與穩定、功能較好股骨頭置換術[6]。骨水泥固定造成的嚴重性骨水泥綜合征(包含低血壓、肺栓塞、心肌梗死以及低氧血癥等)能出現于5%~7%病例中,同時和圍術期患者死亡率上升有著緊密聯系,因此,對于存在嚴重心肺疾病者需謹慎選取骨水泥固定[7]。伴隨股骨假體有關材料、工藝技術日漸進步,生物型假體開始被逐漸應用到臨床,其有著手術時間較短、翻修手術難度較低以及無骨水泥有關不良反應等優點,但生物型假體不能全部與股骨相匹配,因此,無法獲取和骨水泥型假體相當的術后關節功能,同時該類假體術后假體下沉及松動的出現幾率比骨水泥型假體更高[8]。此外,本研究中仍存在不足,例如選取的樣本量較少,隨訪時間短,同時是回顧性研究,未來還需擴大樣本量、延長隨訪時間,深入證實本次研究結果的準確性和可行性。

綜上所述,老年股骨頸骨折患者選擇骨水泥型假體開展股骨頭置換比生物型假體效果更佳,術后能早期下地活動,并發癥更少,而術者結合術前髓腔分型和術中操作所見合理選取股骨假體固定方法屬于獲取優良結果的關鍵。