氟比洛芬酯在腔鏡腹股溝疝修補術加速康復外科中的應用

郭芹香 張曉鵬 謝鍔 林振禮 范喜城

加速康復外科(fast track surgery,FTS)是近年來國內外醫學逐漸接受的一種理念。從20 世紀90 年代開始,怎樣更快、更好的醫治患者,成為了全球醫療工作者的共同目標,由此,誕生了加速康復外科這一嶄新理念。加速康復外科理念最早是由丹麥的外科醫師Kehlet 等[1,2]提出。它是一種應用現在臨床上已成熟的理論與方法,通過減少與阻斷對患者機體的應激,從而降低患者機體由此產生的負效應,以加快患者從手術創傷中恢復過來,更快地康復。目前,加速康復外科被廣泛應用于各類外科手術中,國外研究報道最多的是腹部外科[3]。而腔鏡腹股溝疝修補術患者術后的恢復受到多種因素的影響,其中,術后疼痛引起的應激反應是原因之一[4],因此,有效的鎮痛成了手術后恢復的重要一環。氟比洛芬酯是非甾體類抗炎藥(NSAIDs)的一種,其通過抑制環氧化酶(COX)減少前列腺素(PG)的生物合成,從而緩解患者術后疼痛[5],在臨床鎮痛中已得到廣泛應用。目前國內外對腔鏡腹股溝疝修補術采用超前鎮痛應用于加速康復外科中的研究還相對較少,在本研究中,作者通過觀察分析氟比洛芬酯的超前鎮痛和術后及時鎮痛與不使用鎮痛藥的差別,分析研究臨床上鎮痛藥的使用方式及使用時間的合理性、安全性及對術后不良反應的影響,從而了解該藥對腔鏡腹股溝疝修補術患者術后的加速康復外科是否起到一定的作用。

1 資料與方法

1.1 一般資料 收集2017 年8 月~2019 年3 月本院臨床在腰硬聯合阻滯麻醉下擇期行腹腔鏡下完全腹膜外腹股溝斜疝無張力修補術的患者90 例,年齡18~60 歲,美國麻醉醫師協會(ASA)分級Ⅰ~Ⅱ級。隨機分成A、B、C 三組,各30 例。本研究已獲得本院倫理委員會批準并取得所有患者及家屬的書面知情同意。

1.2 排除標準 拒絕參與本研究者;本研究開始前4 周內曾參加過其他臨床試驗;有消化道潰瘍病史、支氣管哮喘史、非甾體類藥物過敏史;正在使用或本試驗開始前1 周內曾使用喹諾酮類抗菌藥;嚴重的肝、腎及血液系統功能障礙患者;孕婦或哺乳期婦女;近期接受NSADs 治療或已知與NSAIDs 有交互作用的藥物治療者;手術中轉開腹患者;手術后因患者未達到拔管指征不準備馬上拔除氣管導管患者。

1.3 麻醉方法 所有患者于術前30 min 肌內注射苯巴比妥鈉 0.1 g、阿托品0.5 mg,所有患者實施腰硬聯合阻滯麻醉,于L2~3間隙穿刺,蛛網膜下隙注射0.75%布比卡因2 ml,硬膜外腔向上置管3~4 cm,調整阻滯平面到T8。A 組于麻醉前15 min 靜脈注射5 ml(50 mg)氟比洛芬酯注射液,B 組于術后疼痛時靜脈注射5 ml(50 mg)氟比洛芬酯注射液,C 組于麻醉前15 min 靜脈注射5 ml 生理鹽水。

1.4 觀察指標 ①比較三組患者的性別、年齡、術后出血量、肛門排氣、住院時間;②比較三組患者的術后不良反應發生情況,包括惡心嘔吐、感染、呼吸抑制;③比較三組患者不同時間的VAS 評分。

1.5 統計學方法 采用SPSS23.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

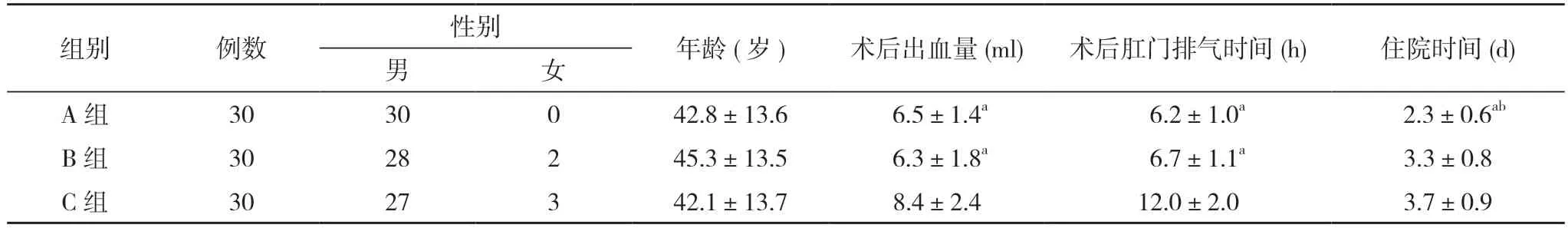

2.1 三組患者的性別、年齡、術后出血量、肛門排氣、住院時間比較 三組患者的性別、年齡比較,差異無統計學意義(P>0.05);A 組及B 組的術后出血量少于C 組、術后肛門排氣時間短于C 組,A 組的住院時間短于B組及C組,差異均具有統計學意義(P<0.05);A 組與B 組的術后出血量、術后肛門排氣時間,B 組與C 組的住院時間比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 三組患者的性別、年齡、術后出血量、肛門排氣、住院時間比較(n,±s)

表1 三組患者的性別、年齡、術后出血量、肛門排氣、住院時間比較(n,±s)

注:與C 組比較,aP<0.05;與B 組比較,bP<0.05

2.2 三組患者的術后不良反應發生情況比較 A 組患者術后發生惡心嘔吐1 例,感染1 例,呼吸抑制0 例,不良反應發生率為6.7%;B 組患者術后發生惡心嘔吐1 例,感染0 例,呼吸抑制0 例,不良反應發生率為3.3%;C 組患者術后發生惡心嘔吐2 例,感染0 例,呼吸抑制0 例,不良反應發生率為6.7%。三組患者的術后不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

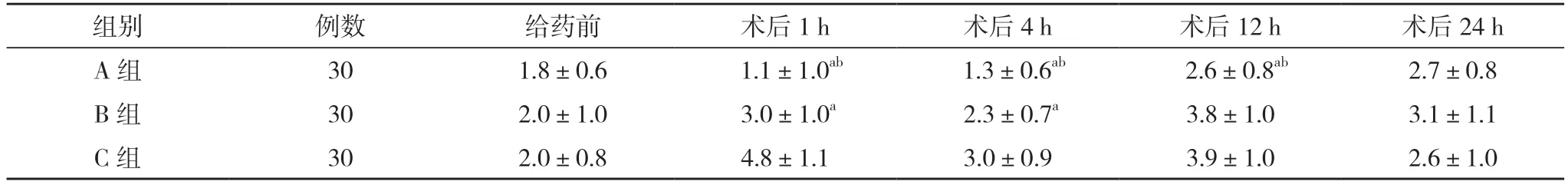

2.3 三組患者不同時間的VAS 評分比較 三組患者給藥前、術后24 h 的VAS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。術后1、4 h,A 組患者的VAS 評分低于B 組及C 組,B 組患者的VAS 評分低于C 組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。術后12 h,A 組患者的VAS評分低于B 組及C 組,差異具有統計學意義(P<0.05);B 組與C 組的VAS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 三組患者不同時間的VAS 評分比較(±s,分)

表2 三組患者不同時間的VAS 評分比較(±s,分)

注:與C 組比較,aP<0.05;與B 組比較,bP<0.05

3 討論

根據文獻報道,腔鏡手術后引起疼痛原因主要如下[6,7]:①腹腔內注入大量二氧化碳(CO2)后,膈肌被抬起,膈神經受刺激;②術后殘留CO2在體內與水分合成碳酸,其對腹膜有一定刺激作用,產生的牽拉三角韌帶效應可以造成內臟黏膜出現短暫性缺血情況;③手術帶來的組織損傷引起組織分泌COX 和前列腺素,其增強了炎癥刺激因子的損傷效能,從而引起疼痛[8]。臨床研究發現,腔鏡腹股溝疝修補術后患者的炎癥反應明顯,粒細胞浸潤,導致毛細血管和神經纖維出現損傷情況;術后殘留的CO2在體內合成酸性物質對神經也起到一定興奮作用,加重局部炎癥反應。上述均是腔鏡腹股溝疝修補術后出現疼痛的病理生理表現[9]。

而鎮痛作為加速康復外科理念中重要的一環,非甾體類抗炎藥在臨床鎮痛上具有重要作用,其中,針對氟比洛芬酯的鎮痛研究,國內外有一定的文獻報告[5]。有動物實驗表明,氟比洛芬酯具有顯著的鎮痛、解熱和抗炎作用[10]。其藥理作用如下:酯化后的氟比洛芬制成氟比洛芬酯注射液,以脂微球為藥物載體,進入體內后靶向聚集于手術切口、血管損傷部位及組織炎癥部位,水解為氟比洛芬,抑制COX,減少PG 的生物合成,提高疼痛閾值,降低切口處神經末梢的痛覺傳遞,從而緩解患者術后疼痛。氟比洛芬酯還可以減少組織炎癥介質緩激肽的釋放。在這個藥理反應過程中,脂微球通過其靶向運送、控制氟比洛芬酯的釋放及易于跨越細胞膜的特性,使得氟比洛芬酯注射液具有靶向治療、藥效持續時間長及起效時間短的特點[11]。本研究中,術后1、4 h,A組患者的VAS評分低于B組及C組,B 組患者的VAS 評分低于C 組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。術后12 h,A 組患者的VAS 評分低于B 組及C 組,差異具有統計學意義(P<0.05);表明氟比洛芬酯超前鎮痛在腔鏡腹股溝疝修補術患者中有明顯獲益;而三組術后24 h 的VAS 評分比較,差異無統計學意義(P>0.05),原因考慮有以下兩點:①氟比洛芬酯在血漿中的半衰期約為5.8 h[11],術前或術后給藥都難以在24 h 時獲得明顯效果;②腔鏡腹股溝疝手術屬于輕度創傷手術,以及術后腹腔內殘留的CO2到術后24 h時基本吸收完全,腹膜刺激反應減輕,疼痛有所緩解。

本研究中,A 組及B 組的術后出血量少于C 組、術后肛門排氣時間短于C 組,A 組的住院時間短于B 組及C 組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。因術后疼痛造成的腹肌緊張、腹壓升高等,間接引起術后切口出血量增多;而疼痛造成患者不能早期下床活動,使得術后肛門排氣時間和住院時間延長,影響了腔鏡腹股溝疝修補術患者術后的康復質量,阻礙了術后快速康復的速度[4]。氟比洛芬酯超前鎮痛有效的提高了術后的康復效果。

綜上所述,氟比洛芬酯超前鎮痛對于腔鏡腹股溝疝修補術后減少疼痛刺激具有顯著效果,從而加速患者術后康復,從生理、心理及經濟上同步降低手術對患者的負面影響,也進一步佐證了超前鎮痛在手術創傷中的應用具有重要的醫療效應,對腔鏡腹股溝疝修補術加速康復外科治療方案具有一定的指導意義。