匹多莫德聯合孟魯司特鈉治療支氣管哮喘的效果及對肺功能和血清炎癥因子的影響

劉春茂

支氣管哮喘是以患者反復發作的咳嗽、喘息、胸悶及氣促等為典型癥狀表現的慢性呼吸系統疾病。該疾病的發生是在多種細胞以及細胞組分共同參與下誘發的氣道慢性炎癥疾病,并且存在明顯的氣流受限特征。患者的癥狀表現在夜間及清晨容易發作或進一步加劇,若未能及時給予有效的治療,隨著患者病程時間的不斷延長,還可能誘發無法逆轉的氣道縮窄甚至氣道重塑,該疾病的發生對于患者的健康安全及生活質量均產生嚴重影響。目前對支氣管哮喘患者治療的主要目標是積極緩解各臨床癥狀、降低急性發作頻次,并幫助調節肺功能。近年來報道指出[1],支氣管哮喘患者存在的氣道炎癥反應與病情反復發作存在密切相關性,所以在治療中抑制患者的氣道炎癥反應、幫助調節機體免疫功能是控制病情進展和改善預后的重要環節。匹多莫德屬于免疫調節劑,孟魯司特鈉屬于白三烯受體拮抗劑,在抑制炎癥反應方面具有重要作用。鑒于此,以下將觀察對支氣管哮喘患者通過合用匹多莫德、孟魯司特鈉進行治療的臨床價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料 抽取2018 年3 月~2020 年6 月本院70 例支氣管哮喘患者,依據用藥方案不同分為對照組及觀察組,各35 例。觀察組:男20 例,女15 例;年齡21~86 歲,平均年齡(50.6±12.3)歲;病程8 個月~7 年,平均病程(3.2±1.4)年。對照組:男19 例,女16 例;年齡20~88 歲,平均年齡(50.5±13.4)歲;病程6 個月~7年,平均病程(3.3±1.3)年。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 兩組患者均進行常規治療,如吸氧、化痰、抗感染和臥床休息等,并結合病情給予布地奈德、地塞米松等藥物進行治療。在此基礎上,對照組患者應用孟魯司特鈉治療,口服,10 mg/次,1 次/d;觀察組患者合用孟魯司特鈉、匹多莫德進行治療,孟魯司特鈉用藥方法同對照組,匹多莫德口服,0.8 g/次,2 次/d。兩組均于治療3 個月后觀察療效。

1.3 觀察指標及判定標準

1.3.1 對比兩組患者的臨床療效 判定標準:臨床控制:哮喘癥狀表現消失,肺功能指標恢復正常;顯效:哮喘癥狀得到有效緩解或大部分消失,然而仍需應用藥物進行控制,同時肺功能指標檢測結果顯著改善;有效:哮喘癥狀有所緩解,然而仍需藥物進行治療,肺功能指標有所恢復;無效:哮喘癥狀體征無變化,同時肺功能復查結果未改善,或持續加重。總有效率=(臨床控制+顯效+有效)/總例數×100%。

1.3.2 對比兩組患者治療前后的肺功能指標測定結果 包括FVC、PEF、FEV1、FEV1/FVC。

1.3.3 對比兩組患者治療前后的血清炎癥因子水平測定結果 包括IL-4、IgE、IFN-γ。

1.3.4 對比兩組患者的藥物不良反應發生情況 包括消化道反應,口干,頭暈等。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

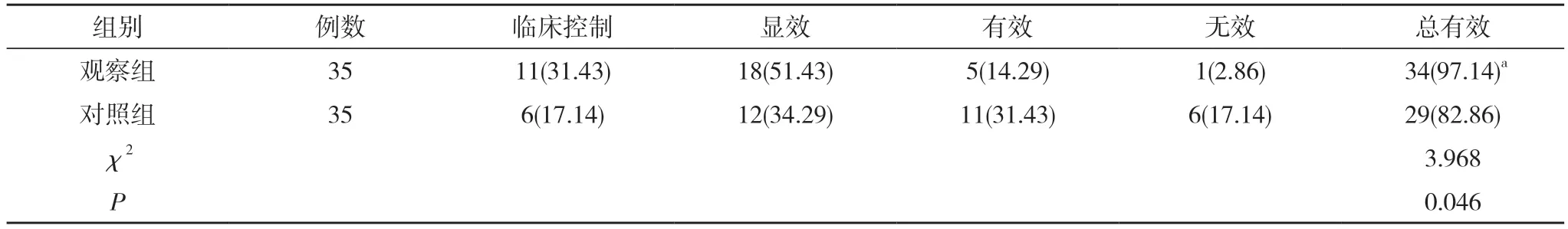

2.1 兩組患者的療效對比 觀察組患者的總有效率為97.14%,高于對照組的82.86%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

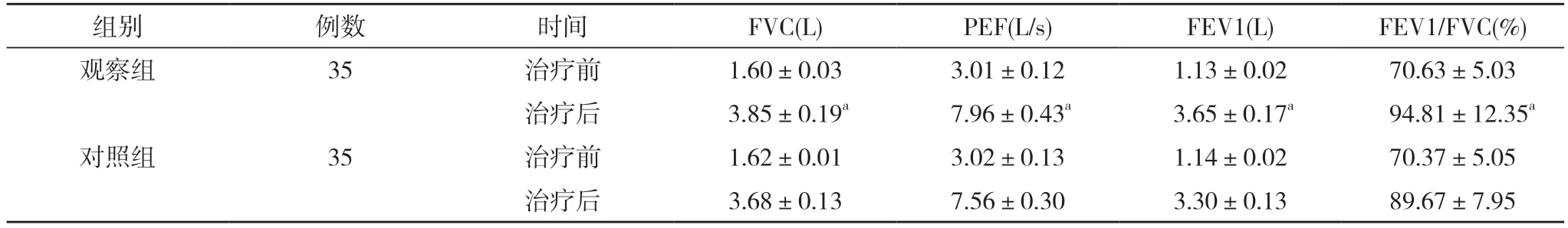

2.2 兩組患者治療前后的肺功能指標對比 治療前,兩組患者的FVC、PEF、FEV1、FEV1/FVC 對比,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組患者的FVC、PEF、FEV1、FEV1/FVC 均高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

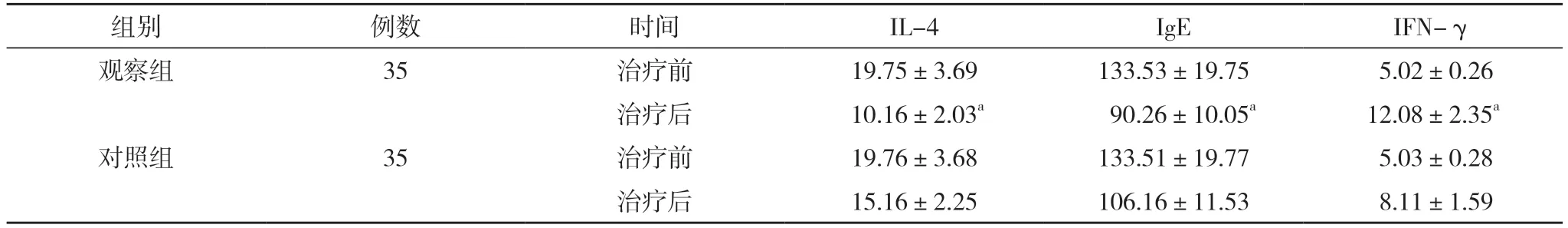

2.3 兩組患者治療前后的血清炎癥因子水平對比 治療前,兩組患者的IL-4、IgE、IFN-γ 對比,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組患者的IL-4(10.16±2.03)pg/ml、IgE(90.26±10.05)pg/ml 低于對照組的(15.16±2.25)、(106.16±11.53)pg/ml,IFN-γ(12.08±2.35)pg/ml 高于對照組的(8.11±1.59)pg/ml,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表1 兩組患者的療效對比[n(%)]

表2 兩組患者治療前后的肺功能指標對比(±s)

表2 兩組患者治療前后的肺功能指標對比(±s)

注:與對照組治療后對比,aP<0.05

表3 兩組患者治療前后的血清炎癥因子水平對比(±s,pg/ml)

表3 兩組患者治療前后的血清炎癥因子水平對比(±s,pg/ml)

注:與對照組治療后對比,aP<0.05

2.4 兩組患者的不良反應發生情況對比 觀察組發生消化道反應1 例,頭暈1 例,不良反應發生率為5.71%(2/35);對照組發生消化道反應1 例,口干1 例,頭暈1 例,不良反應發生率為8.57%(3/35)。兩組患者的不良反應發生率對比,差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

支氣管哮喘屬于臨床高發的呼吸系統疾病,且近年來的發病率呈現出明顯的上升趨勢,目前關于該疾病的病因機制未能徹底明確,針對此類患者的治療多通過運用糖皮質激素來幫助抑制患者的氣道炎癥反應,從而緩解臨床癥狀。然而常規治療方案下患者的療效仍有待提升,特別是長時間用藥可能誘發比較嚴重的藥物不良反應。近年來報道指出[2-4],機體免疫細胞失衡和支氣管哮喘疾病的產生進展存在密切相關性,所以通過調節機體免疫功能,有利于提升此類患者的疾病控制效果。白三烯屬于機體當中的致炎因子,能夠造成氣道黏膜水腫情況進一步加重,從而導致氣道平滑肌發生痙攣,同時氣道黏液大量分泌使得哮喘癥狀持續加重。近年來有報道指出[5-7],白三烯水平濃度和患者的支氣管哮喘病情程度存在明顯的正相關,所以通過對機體白三烯水平表達進行抑制,可有效緩解支氣管哮喘患者的臨床癥狀。本次研究結果發現,兩組患者通過應用白三烯受體拮抗劑孟魯司特鈉進行治療,兩組患者在治療之后血清炎癥因子水平均較治療前得到明顯的改善。提示孟魯司特鈉的應用可有效緩解支氣管哮喘患者的機體炎癥反應,并幫助解除支氣管痙攣狀態,有利于調節呼吸系統具有的通氣及換氣功能,這對于改善患者的相關臨床癥狀和提升療效意義重大。然而,單純給予孟魯司特鈉進行治療仍然無法徹底控制患者的哮喘癥狀。

近年來研究發現[8],呼吸系統的感染以及過敏原持續刺激是導致哮喘急性發作的重要誘因,體液免疫以及細胞功能發生紊亂和呼吸系統感染之間存在相關性。所以,在支氣管哮喘患者的治療中通過調節機體免疫功能,能夠有效控制病情發展并降低急性發作頻率。本次研究結果顯示,觀察組患者的總有效率為97.14%,高于對照組的82.86%,差異具有統計學意義(P<0.05)。治療前,兩組患者的FVC、PEF、FEV1、FEV1/FVC 對比,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組患者的FVC、PEF、FEV1、FEV1/FVC均高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。治療前,兩組患者的IL-4、IgE、IFN-γ 對比,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組患者的IL-4(10.16±2.03)pg/ml、IgE(90.26±10.05)pg/ml 低 于對照組的(15.16±2.25)、(106.16±11.53)pg/ml,IFN-γ(12.08±2.35)pg/ml 高于對照組的(8.11±1.59)pg/ml,差異均具有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者的不良反應發生率為5.71%(2/35),與對照組的8.57%(3/35)對比,差異無統計學意義(P>0.05)。表明匹多莫德與孟魯司特鈉兩者聯合應用能夠更好地提升支氣管哮喘患者的臨床治療價值,并幫助改善肺功能以及免疫功能,且不增加不良反應。

綜上所述,對于支氣管哮喘患者通過給予匹多莫德與孟魯司特鈉進行聯合治療,能夠獲得滿意的臨床療效,且有助于改善患者肺功能和血清炎癥因子水平,同時安全性較高。