書法史應有他一席之地

薛元明

宋代文人是幸運的。

“重文輕武”成為既定國策,雖說養尊處優、舞文弄墨未必就是宋代文人全部的真實寫照。但在宋朝,文人的社會地位相當高。這一切是因為宋太祖曾留下訓誡:“不得殺士大夫和上書言事人”,“子孫有渝此誓者,天必殛之”,以至于后世很多文人感慨時都想活在宋朝。

但不幸往往與幸運相伴而生。

宋代尤其南宋是一個偏安政權,卻也是一個極為富庶的國家,政治上軟弱、經濟上繁榮,結果是文化藝術的極度昌盛。但是,這種昌盛必然具有兩面性,在文人身上表現出來,怡然自得與自卑空虛交替出現,一方面為眼前的安逸生活所滿足,另一方面不免會為國破山河碎而感到憂郁和憤懣。這是現實大勢所決定的,也是人的多面性導致的必然結果。對于朱敦儒來說,也是如此。

詞有謫仙風骨

朱敦儒(1081年至1159年),字希真,號巖壑,又稱伊水老人、洛川先生。宋代詞人,有“詞俊”之名。

其早期以清高自許,雖為布衣,聲望甚高,《宋史》贊其“志行高潔,雖為布衣,而有朝野之望”,最終成為“主戰派”。當王朝只存半壁江山的時候,他卻奉召當起官來,最終為秦檜所籠絡,立身一敗,留下了一生之中的污點。秦檜一死,他即被罷官。命運的吊軌,使得他注定一生在矛盾中苦苦掙扎。與他同年出生的名人很多,像宰相張邦昌、金石學家趙明誠、書法家孫覿,但沒有一人像他這般的“矛盾人生”。

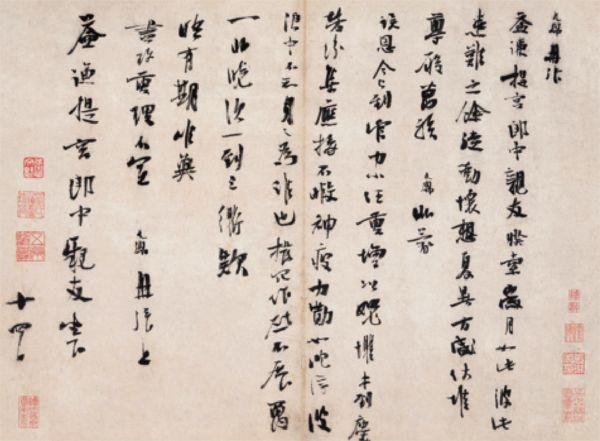

宋 朱敦儒《暌索帖》34.5厘米×46.2厘米成交價:1.5065億元中國嘉德2020年秋拍拍品

“詞為心聲”,朱敦儒的人生起伏盡在其中,詞風變化極大,寫盡人生百態,在宋代詞壇堪稱“承前啟后”,繼承蘇軾而又直接影響了辛棄疾。宋人汪莘《方壺詩余自敘》稱:“余于詞,所喜愛者三人焉:蓋自東坡而一變,其豪妙之氣,隱隱然流出言外,天然絕世,不假振作。二變而為朱希真,多塵外之想,雖雜以微塵,而其清氣自不可沒。三變而為辛稼軒,乃寫其胸中事,尤好稱淵明。此詞之三變也。”

在兩宋詞史上,能夠完整地表現出自我一生行藏出處、心態情感變化的,除朱敦儒之外,只有后來的辛棄疾。蘇軾作為新詞風的開拓者,雖然擴大了詞的表現功能,開拓了自我抒情化的方向,但尚沒有將完整的人生歷程與整個精神世界寫進詞中,關鍵在于詩詞的表現功能還有所區分——詞多言情,詩多言志和敘事。朱敦儒進一步發揮了詞體抒情言志的功能,不僅用詞來抒發自我的人生感受,而且以詞表現社會現實,詩詞的功能走向“合一”,從而給后來的辛派詞人以全方位的啟迪和影響。南宋文壇盟主周必大論朱敦儒曰:“工詩及樂府,婉麗清暢,今觀其字如其詩,其詩如其人,后世不待識面,當知為伊洛盛流矣”,《二老堂詩話》更是稱其詩詞“獨步一世”。劉克莊《后村詩話》續集中稱朱敦儒“此老筆力,有謫仙風骨”。

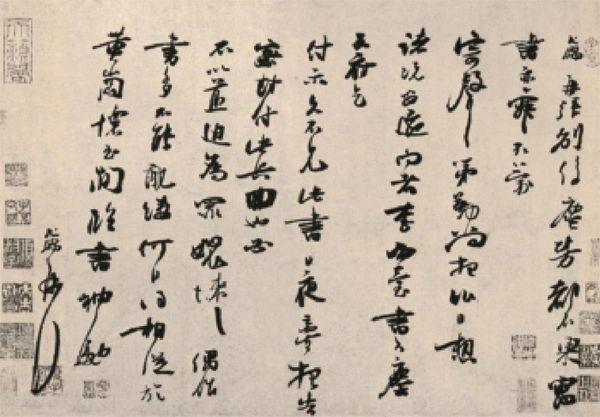

宋 朱敦儒《塵勞帖》 31.3厘米×43.1厘米 臺北故宮博物院藏

無意于佳乃佳

目前所能見到的朱敦儒作品共四件:除《暌索帖》外,尚有臺北故宮博物院藏《塵勞帖》,上海博物館藏南宋米友仁《瀟湘圖》卷后題跋,以及其僅見的存世小楷——日本東京國立博物館藏《定武蘭亭拓本》題跋。四件無一例外都是“小作品”,并非專門的創作。側重“專職書家”身份者強調“作品意識”,但不免有刻意之舉,文人書家則忽略這一點,反而可以做到“無意于佳乃佳”。這也是手札之所以能夠打動人的根本原因。

有人試圖將朱敦儒與五代楊凝式相提并論,似有不妥。就作品風格跨度而言,楊顯然更勝一籌,而且在書法史中處于承前啟后的重要地位。五代如果沒有楊凝式,顯然就會出現書法史“斷層”。朱敦儒作品數量基本與楊凝式相當,但對書法史的影響則不可同日而語。當然,這并不妨礙對于朱敦儒書法本身藝術價值的發現與探討。

《塵勞帖》顧名思義——“塵世的辛勞”,精彩之筆乃是那些特意而又似乎不經意的一些連帶,使得紙面字跡顯得情趣盎然,尤其是末尾的“神馳”二字,真正令人心神蕩漾。《定武蘭亭拓本》題跋與魏晉寫經有異曲同工之妙,天趣流然,字字珠璣。要說朱敦儒,讀其名就容易產生聯想,“敦厚的儒生”,立馬可以產生好感。朱熹便對他的小楷推崇備至。《晦庵題跋》卷一《跋朱喻二公法帖》有言:“書學莫盛于唐,然人各以其所長自見,而漢魏楷法遂廢。入本朝來,名勝相傳,亦不過以唐人為法。至于黃、米而敲傾側媚,狂怪怒張之勢極矣!近歲朱鴻臚、喻工部者出,乃能超然遠覽,追跡元常于千載之上,斯已奇矣。巖壑老人小楷《道德經》二篇,精妙醇古,近世楷法如陳碧虛之《相鶴》、黃長睿之《黃庭》皆所不及。唯湍石喻公之《典引》諸書為可方駕耳。”只可惜,今天無緣再看到朱敦儒的小楷《道德經》。

《暌索帖》是一件寫給友人“益謙”的信札,命名可見大意:“暌索歲月如此,彼此患難之余,徒勤懷想。”該篇用筆虛靈、縱橫揮灑、輕重得宜,重筆方切,竟然給人以魏碑的感覺,非常特別。僅此一點,便說明朱敦儒已自成一家。結體寬扁橫斜,左右攲側,無疑從鍾繇來,既能呈現拙樸趣味,又有跌宕放逸之姿。全札字形收緊,互不相連,字形中增加連帶,表現出極強的趣味性,可以說字如其詞,清氣滿紙。朱熹欣賞他的醇正,殊不知字里行間卻蘊藏著桀驁不馴,其為人的兩面性由此可窺端倪。

宋 朱敦儒《定武蘭亭拓本》題跋日本東京國立博物館藏

宋人書札開篇的名諱,字形總是非常小,可以看出謙遜之意;字字獨立,可以看出沉思之舉。即便是書稿,也未見一揮而就之意。有些字形的處理更在技法之外,如第二行“提宮”二字的粗細對比,尤其是“提”字起筆橫畫,粗壯醒目,獨具一格。再比如第二行“歲月”二字,“歲”字重心下移,幾乎不符合字形處理所必須的規律。再看“夏暑方盛”四字,“夏”字縱長,“暑”字橫扁,“盛”字幾乎不成形,如果按照書法的要求來解,根本“不合格”,整體上來讀卻可以領略無盡的趣味。

技法修養并重

宋代文人這些琳瑯滿目的手札,有一個共同點,就是書文合璧、翰墨輝映。每個人或多或少都有“宋四家”筆法的影子,可貴之處在于“和而不同”。

讀《暌索帖》等作品,無疑就回答了當下書壇聚訟紛紜的問題——技法與修養孰輕孰重?兩者是并重的。有技法無修養,最終不過是書匠而已,有修養無技法,也只能妄談情趣、格調,最終不可能建立法度,更談不上對書法史產生影響。對比朱敦儒與“宋四家”中的蘇、黃、米,就知道此言不虛。蘇、黃、米書跡自有文人意趣,但關鍵是再技法上有創造性,有過人之處。當然,技法與修養的關系還隱藏著一個問題——不僅不存在孰輕孰重,也不存在誰先誰后,兩者必須同步。

從朱敦儒乃至一切文人的手札來看,最大價值在于可以感受文心以及史料記載的軼事,無疑是一部獨特的“文學藝術史”。朱敦儒的手札不多,但正因為這幾件作品,在宋代書法史有了一席之地。