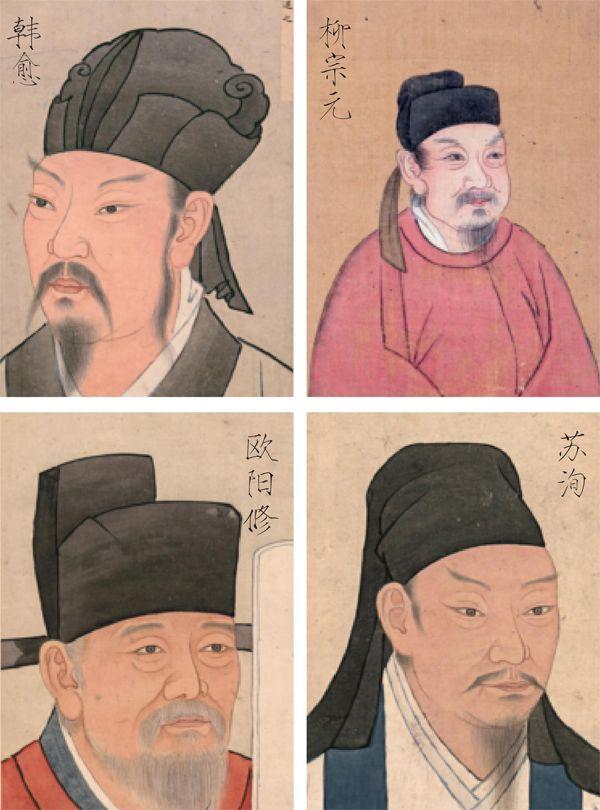

這個跨世紀“八人天團”終于聚首了

你現在還能背出唐宋八大家的名字嗎?

對于很多人來說,這八個歷史人物是中學時代的語文重點題,他們的詩文幾乎可以脫口而出。作為中國文學史上的高峰,他們看起來那么近,又似乎很遠。

最近,遼寧省博物館用一場“山高水長——唐宋八大家主題文物展”實現了這個超級組合的首次“相聚”,展品清單一經公布便登上網絡熱搜,引得圈內圈外的小伙伴奔走相告、相約打卡。此次展覽是史上首個以傳世精品展示“唐宋八大家”家國情懷和時代風華的主題文物展。

—直以來自帶流量的遼博館藏珍品——宋人仿顧愷之《洛神賦圖》、北宋徽宗趙佶《瑞鶴圖》現身坐鎮,從現存署年最早的小楷書墨跡——東晉佚名《曹娥誄辭》上可以看見韓愈存世唯一墨跡,僅展出一個月的蘇軾《行書洞庭中山二賦》《瀟湘竹石圖》……各種國寶級文物均在展覽中為你講述唐宋八大家的故事。

無論你癡迷于古詩文,還是眼饞宋畫、宋瓷已久,這都會是一次不虛此行的“朝圣之旅”。

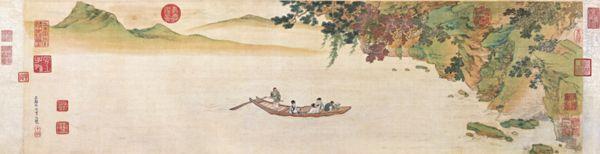

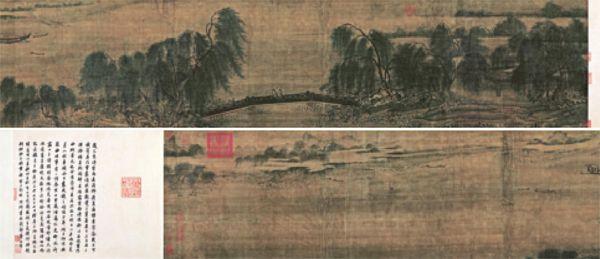

明仇英《赤壁圖》(局部)絹本 設色手卷26.5厘米×90.5厘米遼寧省博物館藏此卷以石青、石綠為主色調,畫蘇軾攜友泛舟夜游赤壁。本幅布局爽朗、明媚,用筆工細綿密,敷色淡雅清麗,技法純熟穩健,具有筆致墨韻,為仇英佳作。

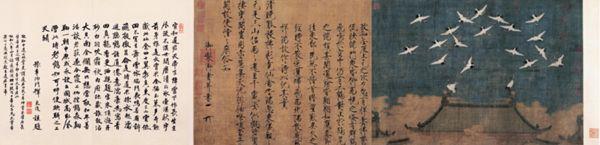

北宋 趙佶《瑞鶴圖》絹本 設色 手卷51厘米×138.2厘米遼寧省博物館藏此卷為宋徽宗趙佶30歲時所作,卷后有趙佶瘦金書題記、詩文,并款署鈐印。

他們的天地充滿詩情畫意

1082年秋,蘇軾被貶謫黃州(今湖北黃岡)時,與友人泛舟夜游于赤壁之下。他們飲酒樂甚,扣舷而歌,竟然“相與枕藉乎舟中,不知東方之既白”。對于他們那些仕途失意的文人們來說,那可能是最壞的時代,也是最好的時代。

1112年正月,汴梁皇城上云氣浮動,群鶴盤旋,久久飛鳴不肯離去。宮人、行路百姓紛紛仰頭驚異,駐足觀看。宋徽宗趙佶興奮地提筆,將此祥瑞之景化為丹青永恒地留存下來。也正是在這一年,“唐宋八大家”中最長壽者蘇轍溘然長逝,就此宣告一個時代的謝幕。

然而,他們也從此化為中國文學史上的八顆星辰,在約莫四五百年以后“成團出道”,被后世銘記、稱頌,并影響了一代代文學家、藝術家。于是,我們今天便可通過一部部書籍、一卷卷繪畫,來追想前人的風骨。相信明代畫家仇英在精心描繪自己想像中的蘇子泛舟赤壁畫面之時,心神一定也飄回了那個詩酒趁年華的時代……

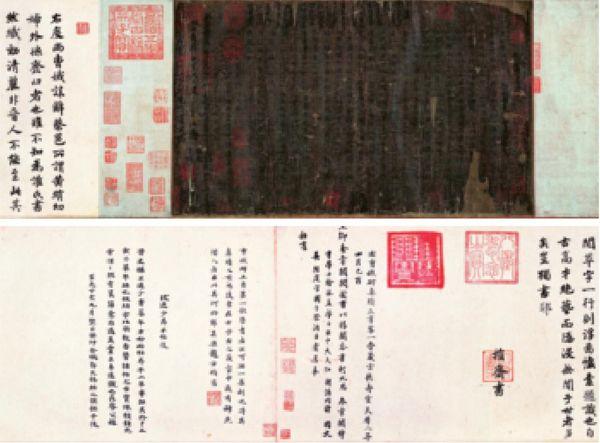

東晉佚名《曹娥誄辭》

絹本 楷書 手卷 32.3厘米×54.3厘米

遼寧省博物館藏

《曹娥誄辭卷》是東漢時上虞令度尚為孝女曹娥所立碑文,其事見于南朝宋范嘩撰《后漢書·列女傳》,原碑已佚。因書寫于東晉升平二年,故又名《升平帖》,是現存署年最早的小楷書墨跡。此卷書心有韓愈行楷書題名一行,是存世的韓愈唯一墨跡,可見其“退之題”的署款。另外,其上還有柳宗直,即柳宗元堂弟的觀款。

韓愈

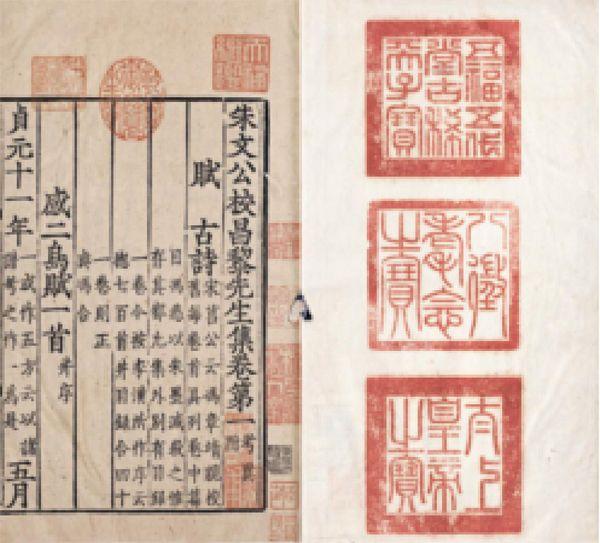

宋刻 韓愈《朱文公校昌黎先生集》(卷一)

宋紹定六年(1233年)臨江軍學刻本 存五十卷

框高21.3厘米 寬14.5厘米

遼寧省圖書館藏

此集是韓愈詩文集,為韓愈門人李漢所編,全書散文三十卷,詩賦十卷,又宋人輯《外集》十卷。朱熹校理本韓集是韓愈文集中最重要、最權威的版本,此臨江軍學本是宋代軍學本之上品,可勘明清傳本之訛誤。本集為清宮舊藏,經《天祿琳瑯》著錄。

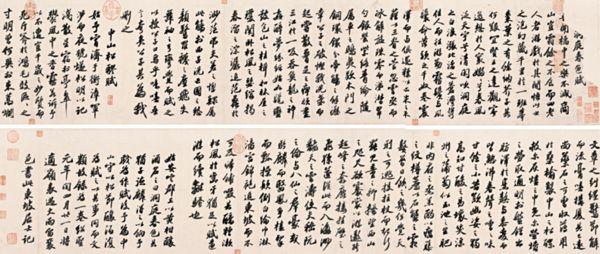

北宋 歐陽修《行書譜圖序稿并詩》

紙本 行書 手卷 30.5厘米×66.2厘米

遼寧省博物館藏

此卷以行書書寫了《歐陽氏譜圖序》草稿后部和《夜宿中書東閣》。《譜圖序》稿是歐陽修所作族譜序文,敘述修譜因由和原則,約作于至和二年(1055年)至嘉祐四年(1059年)之間。《夜宿中書東閣》是作于嘉祐八年(1063年)的一首七言律詩,對仗工整、格律清晰。此卷書法通篇隨意輕松、流暢自由,雖多有涂改、增刪,卻毫無故作之意。此卷南宋時為周必大所藏,元代為歐陽修六世孫歐陽耐軒、八世孫歐陽彥珍遞藏,清嘉慶年間進入內府收藏,經《石渠寶笈三編》著錄。

歐陽修

北宋 蘇軾《瀟湘竹石圖》

絹本 水墨 手卷 28厘米×105.6厘米

中國美術館藏

圖畫以極富層次感的筆墨表現了近景拳石疏竹的雅逸清雋,遠景山水的煙靄朦朧,讓人在咫尺畫幅內如閱千里江山,是以竹石山水寄托文人精神情懷的典范之作。圖左下位置有元代楊元祥題跋,拖尾有葉浞、錢復等元明題跋凡26家,題跋文字3000余言。1961年,鄧拓以《燕山夜話》所得稿費,加上變賣了手中24幅古畫所得的款項,從白堅夫手中購得,并寫《蘇東坡〈瀟湘竹石圖卷〉題跋》一文。1964年,鄧拓將其捐獻給中國美術館。

蘇軾

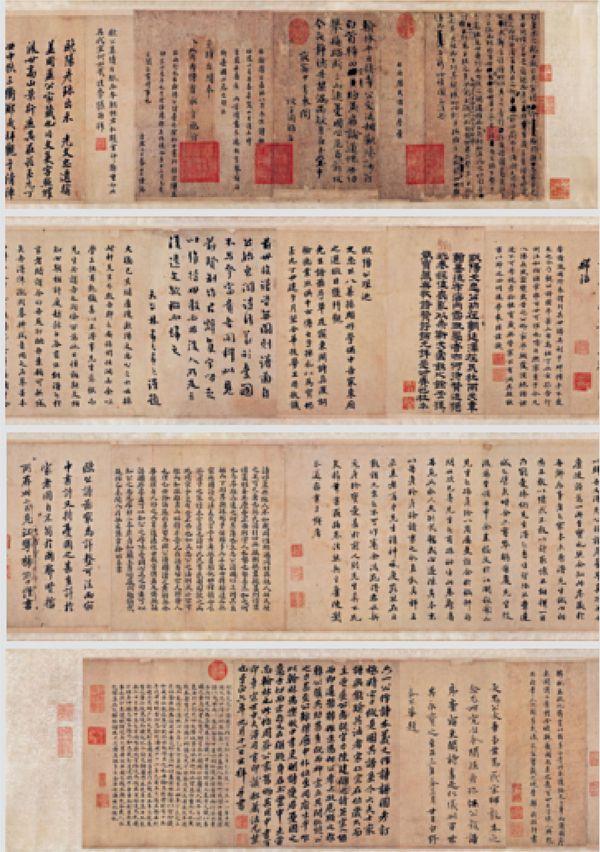

北宋 蘇軾《行書洞庭春色賦》《中山松醪賦》

紙本 行書 手卷28厘米×306.3厘米

吉林省博物院藏

《洞庭春色》與《中山松醪》二賦,作于北宋紹圣元年(1094年),是蘇軾晚年書法精品。前后總計680余字,為其存世墨跡中字數最多的一件。正文單字大小約如古錢,結體略扁,呈左低右高之勢,下筆從容,行筆流暢中見穩重,通篇精氣內蘊,隱現汪洋浩蕩之象。卷后有元張孔孫,明黃養正、李東陽、王樨登、王世懋、王世貞,明末清初張孝思等諸人跋,《石渠寶笈續編》著錄。

馬麟

南宋 馬麟《荷鄉清夏圖》

絹本 設色 手卷 41.7厘米×323厘米

遼寧省博物館藏

此圖是馬麟的傳世名作之一,以傳神之筆再現了南宋時杭州西湖的夏日勝景。圖繪柳岸、橫橋、游船,湖中荷花吐香,沁人心脾。橋上士人信步,碧波之上舟船穿梭,水鳥或飛翔或游弋,動靜結合,情景交融。此圖對景西湖寫生,景物遠近和諧,湖光山色盡收眼底。卷后有清高士奇跋,曾經《石渠寶笈》著錄。

馬麟(生卒年未詳),錢塘(今杭州)人,“南宋四家”中馬遠之子,畫承家學,用筆勁挺,畫風秀潤處過于乃父。

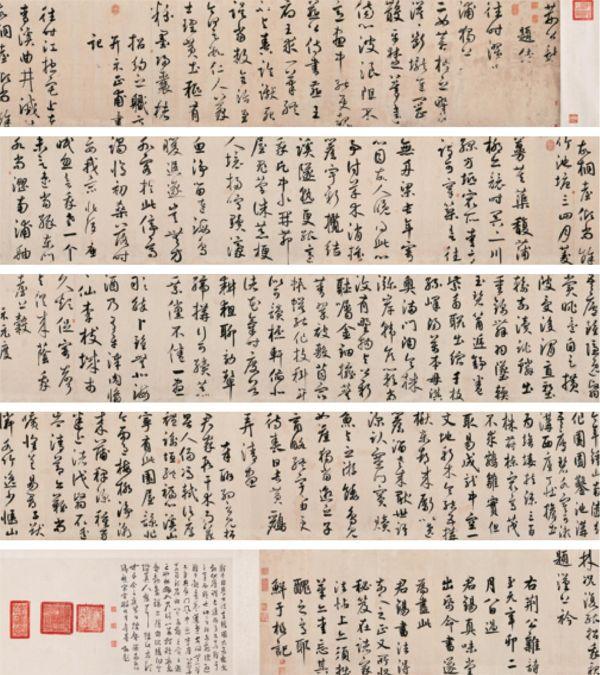

元 鮮于樞《行書王安石詩》

紙本 行書 手卷 50.25厘米×1024.7厘米

遼寧省博物館藏

此卷行書王安石《題侍郎山水》《招約之職方并示正甫書記》《示元度》《奉酬約之見招》4首古詩,是鮮于樞為方君錫所作,時年46歲。此卷字體結構嚴謹,筆力飽滿,筆法清爽勁利,行筆瀟灑自然,氣勢雄偉跌宕。原藏方君錫家中,后落入吳澄手,明初入藏興化府儒學等處,入清后進入內府,經《石渠寶笈》著錄。

鮮于樞(1246年至1302年),字伯機,號困學民,漁陽人,寓居揚州。官至太常寺典簿。能詩賦,精鑒賞,擅書法,行、草皆工,與趙孟頫齊名。

鮮于樞

打開一種文人生活方式

如今再來談論唐宋八大家,在博大精深的文學思想和藝術造詣之外,我們心中所被喚起的還有一種對詩意生活的向往。

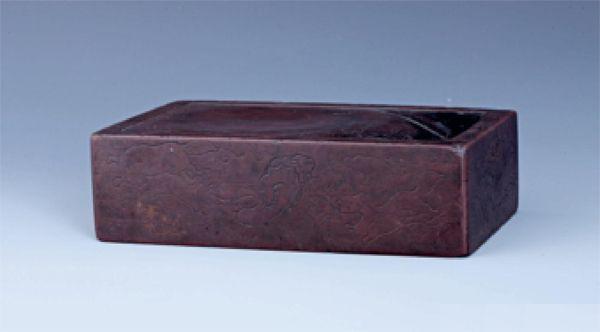

在此次“山高水長——唐宋八大家主題文物展”中,遼寧省博物館展示了一些與八大家的生活密切相關的器物,其中有不少都是首次與觀眾見面。在品讀八大家的詩文時,不難發現,日常生活中稀松平常的事物也能在斐然文采之下被賦予別樣的格調,他們是文學家,更是“生活家”。一把影青釉小執壺、一只精心雕飾的定窯蓋罐以及花式盞均是必不可少的品茗好物,將三足爐中燃起熏香,得一方端硯細細研磨墨汁,酩酊大醉后枕著詩文入睡……不可不謂之“儀式感”十足。這些器物是如此地賞心悅目,也為文學藝術創作營造了舒心的氛圍。想來,當時的他們就是憑借這樣的生活方式來頤養性情的吧。

北宋 定窯白瓷雕牡丹紋蓋罐

北宋 定窯醬釉花式盞

北宋 景德鎮窯影青瓷刻纏枝花紋執壺

宋 鈞窯三足爐

宋 樓鑰瀛海端硯

宋 綠釉劃詩瓷枕