中藥治療慢性肺源性心臟病臨床試驗結局指標文獻研究*

牛柏寒,張明妍,蔡慧姿,李凱,龐穩泰,王虎城,張俊華

(天津中醫藥大學循證醫學中心,天津 301617)

慢性肺源性心臟病簡稱慢性肺心病,是指由于長期慢性呼吸系統疾病,引起肺循環阻力增高,肺動脈壓升高造成右心室結構或功能改變的疾病[1]。臨床多表現為咳喘、氣促、心悸、紫紺、水腫等癥狀。在中國慢性肺心病屬于常見病和多發病,尤其在老年人中患病率更高。近期發布的《中國心血管病報告2018》指出,慢性肺源性心臟病患者約為500萬[2],病死率約為10%~15%[3]。

中醫藥對治療慢性肺源性心臟病具有一定優勢,但需要通過對相關指標的測量和分析來體現。選擇科學、合理的結局指標不僅可用于評估干預措施的效果、預測疾病對患者的影響,也可以支持循證臨床醫療決策,減少研究資源的浪費。目前在臨床試驗和研究中,普遍存在結果報告偏倚、結果測量和報告不一致,以及研究結果與患者不相關等問題[4-7]。這些問題得到國內外研究者廣泛關注,臨床研究領域的方法學專家發起了有效性試驗核心結局測量指標(COMET)行動,成立COMET工作組,致力于核心指標集(COS)的形成研究[8-10]。天津中醫藥大學循證醫學中心和中國循證醫學中心成立中國臨床試驗核心指標集研究中心(ChiCOS),以推動中醫藥COS研究發展[11-16]。本研究通過對中醫藥干預治療慢性肺心病臨床隨機對照試驗的抽樣研究,整理相關結局指標并分析存在的問題,為構建慢性肺心病核心指標集提供基線數據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準 1)研究類型:隨機對照試驗(RCT)。2)研究對象:臨床試驗中明確符合慢性肺源性心臟病診斷標準的患者的研究。3)干預措施:中藥方劑和中成藥等中醫藥相關療法,對照措施不做限制。4)評價指標:提取納入研究采用的所有評價指標。

1.1.2 排除標準 排除合并其他疾病及并發癥的研究;排除針灸、推拿、穴位貼敷等為干預措施的研究;排除會議期刊、學位論文。

1.2 文獻檢索 計算機檢索中國知網(CNKI)、萬方(WanFang)、維普(VIP)、中國生物醫學文獻服務系統(SinoMed)、PubMed、Cochrane Library和 Embase等7個數據庫,檢索時間為2018年。檢索采用主題詞與自由詞相結合的方式。中文檢索詞:肺源性心臟病、肺心病、肺心痛、肺心癥、肺原性心臟病等,限定目錄為中國醫學;英文檢索詞:pulmonary heart disease,cor pulmonale,pulmonary heartdiseases,traditional Chinese medicine,Chinese materia medica,herbal,Chinese patent medicine。

1.3 文獻篩選與資料提取 由兩名研究者按照納入和排除標準獨立篩選文獻,提取資料,并交叉核對。如有分歧,經討論或者咨詢第3方商討解決,缺少的資料盡量與原作者取得聯系加以補充。通過Excel表格進行資料提取。提取資料包括:1)納入研究的基本信息:第一作者、單位、發表期刊等。2)研究對象的基線資料:人口學特征包括姓名、年齡、性別等;臨床特征包括病程、中醫證型等。3)干預措施:藥物名稱、療程、頻次、用量等。4)結局指標:測量方法、時間點。

2 結果

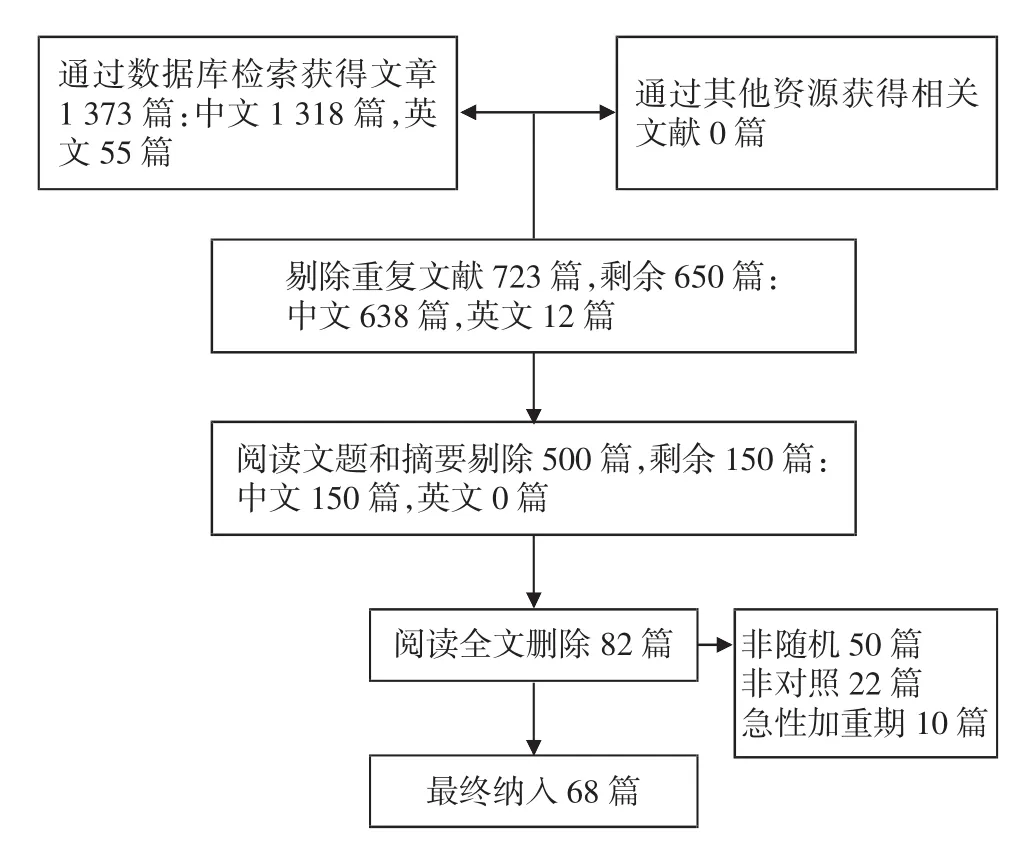

2.1 文獻篩選流程圖 初檢共獲得1 318篇相關文章,根據納入排除標準,經篩選后最終納入68篇,且均為中文文獻。見圖1。

圖1 文獻篩選流程圖Fig.1 Flow diagram of literature screening

2.2 納入研究的基本特征

2.2.1 樣本量 68個RCT研究中共包含6 903例患者,年齡范圍為34~83歲。樣本量范圍為30~1 000例,平均每項研究的樣本量為102例。

2.2.2 病程 報告病程的研究有29項(43%),病程波動較大為1個月~30年,另外39項(57%)研究未報告病程。

2.2.3 中醫證型 51個(75%)研究報告了中醫證型,大致分為8大類:痰瘀內阻(24個)、氣虛血瘀(10個)、陽虛(5個)、痰濁阻肺(4個)、陽虛水泛(3個)、痰熱壅肺(3個)、氣陰兩虛(2個)、陽虛外感風寒(1個)。

2.2.4 干預措施 有32項(47%)研究干預措施為中成藥(26個注射液,6個口服制劑),36項(53%)研究干預措施為中藥湯劑(35個湯劑,1個顆粒劑)。

2.2.5 療程 除7項研究未報告療程信息,其余61項RCT均對試驗療程進行描述。療程跨度為5 d~3個月,具體分布為≤2周有 12個(19.7%),2~3周有34個(55.7%),3周~1個月(包括 1個月)有9個(14.8%),1~3 個月有 6個(9.8%)。

3 結局指標

3.1 指標域 將提取的指標名稱進行規范化、統一化處理,在保證原意不變的情況下進行規范表述,如將紅細胞壓積統一規范為紅細胞比容;或對同一指標不同表達方式進行合并,如將癥狀緩解時間、癥狀改善時間,統稱為“癥狀緩解時間”;或將同一類指標進行歸類,如 PaO2、PaCO2、SaO2、pH 歸為“血氣分析”。見圖2。

經規范及剔除重復性指標后,共采用49個結局指標,平均每個研究結局指標的數量為3個。以指標的功能屬性為依據,將收集到的結局指標從中醫癥狀/證候、癥狀體征、理化檢查、生活質量、遠期預后、經濟學評估和安全性事件7個域進行歸類。

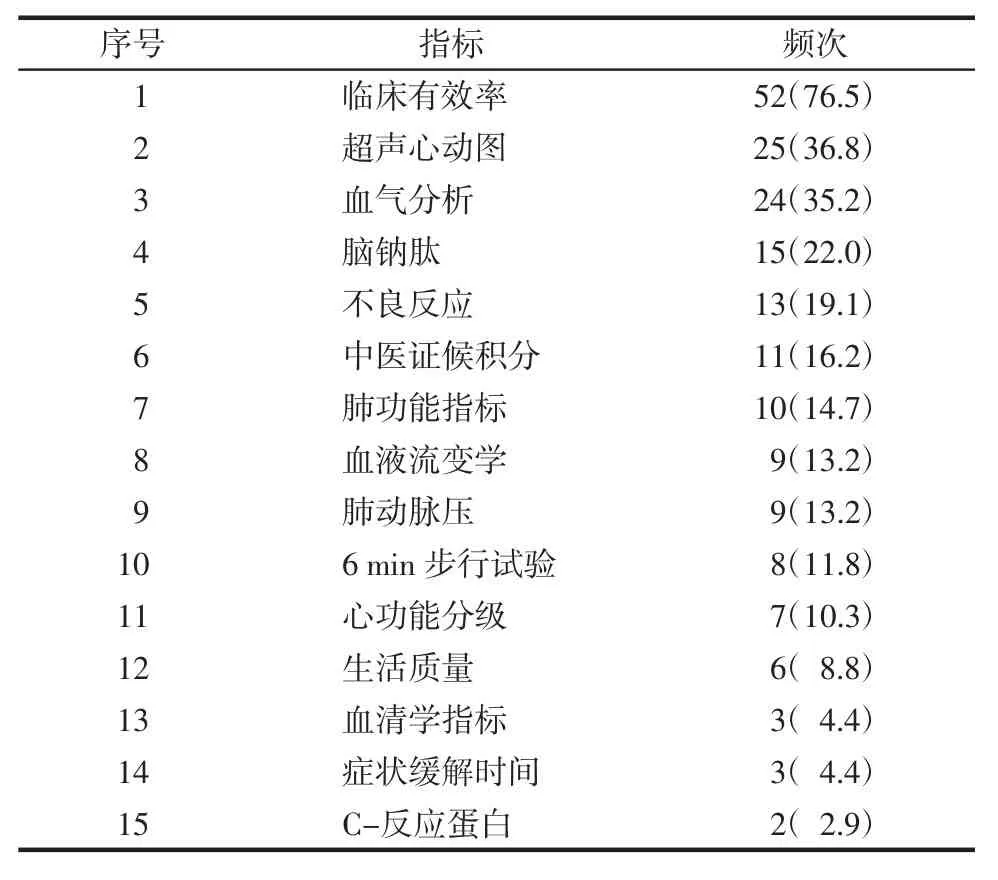

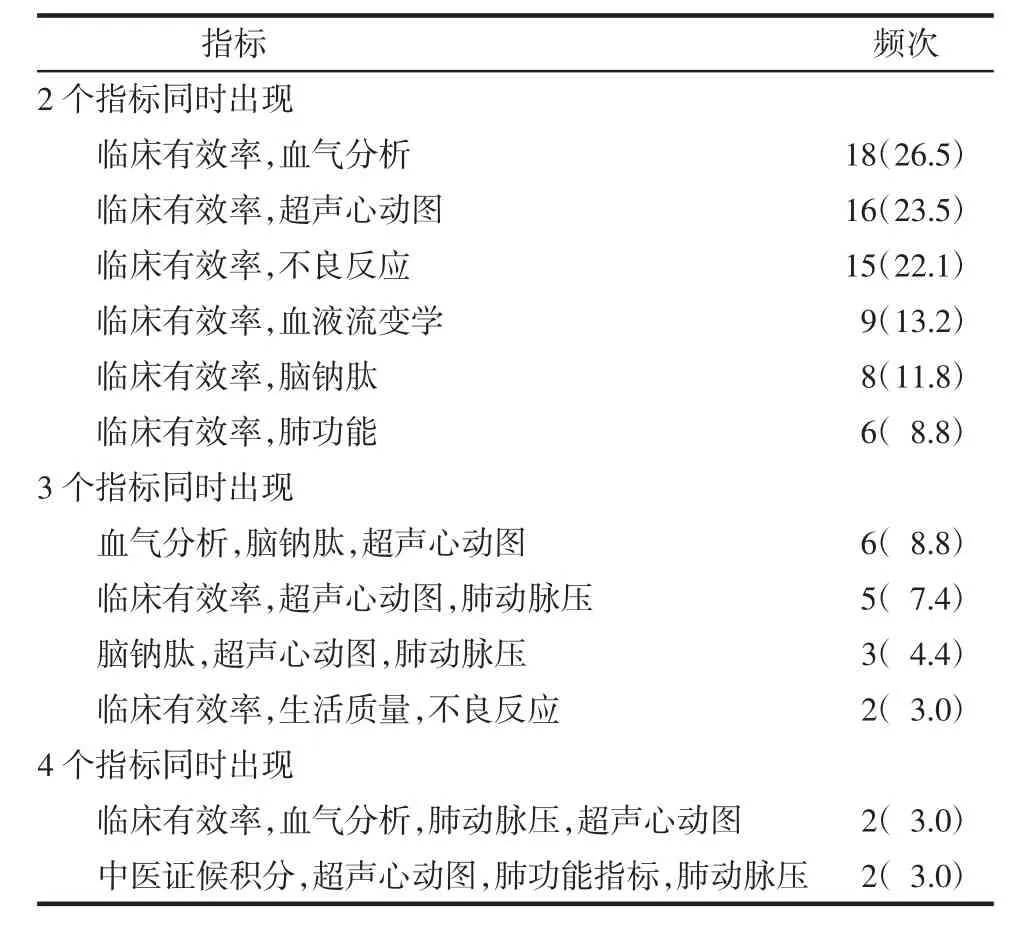

3.2 指標頻次 排前15位的結局指標依次為:臨床有效率、超聲心動圖、血氣分析、腦鈉肽、不良反應、中醫證候積分、肺功能指標、血液流變學、肺動脈壓、6 min步行試驗、心功能分級、生活質量、血清學指標、癥狀緩解時間、C-反應蛋白。在指標選擇時,18個(26.5%)研究同時采用臨床療效、血氣分析2個指標;6個(8.8%)研究同時采用血氣分析、腦鈉肽、超聲心動圖3個指標;4個指標同時應用的不足兩個。見表1和表2。

圖2 指標域Fig.2 Outcome domains

表1 使用率排前15位指標頻次Tab.1 Frequency of top 15 outcomes of utilization rate次(%)

表2 指標組合使用情況Tab.2 Outcome combination usage 次(%)

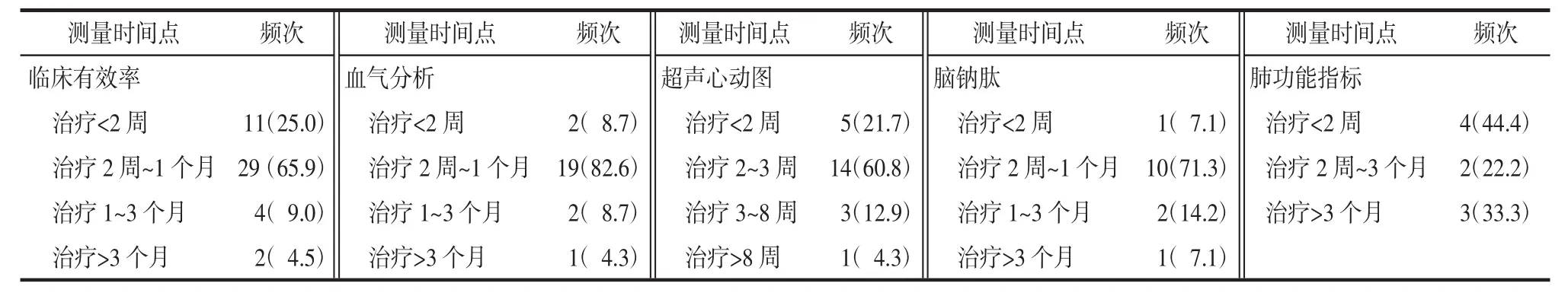

3.3 測量時點 排除安全性事件指標域中不良反應和安全性分析2個指標外,頻次排名前5位的測量時點如下:1)臨床有效率:44項研究測量時點有12個,其中半數以上選擇在2周~1個月測量。2)血氣分析:23項研究測量時點有9個,近半數選擇在2周~1個月測量。3)超聲心動圖:23項研究測量時點在2~3個月測量。4)腦鈉肽:14項研究測量時點有11個,半數以上選擇在2周~1個月,2周最多。5)肺功能:9項研究測量時點多在2周以內測量。見表3。

表3 頻次排列前5位的指標測量時點的統計Tab.3 Statistics of the measurement time points of the top 5 outcomes ranked by frequency 次(%)

4 討論

通過對慢性肺源性心臟病的結局指標分類整理,本研究共采用了49個結局指標,單個研究指標數量最少為1個,最多達10個,平均每個研究結局指標的數量為3個。排前15位指標為臨床有效率、超聲心動圖、血氣分析、腦鈉肽、不良反應、中醫證候積分、肺功能指標、血液流變學、肺動脈壓、6 min步行試驗、心功能分級、生活質量、血清學指標、癥狀緩解時間、C-反應蛋白。

4.1 問題分析 本項研究中,發現中醫藥治療慢性肺源性心臟病RCT采用的結局指標存在6個方面的問題。具體情況如下:1)指標數量差異大。單個研究指標最少1個,最多的指標達10個,數量選擇離散度大。2)指標組合隨意性高。原始研究中兩個指標或者多個指標同時使用的隨意性大。3)相同指標測量時點跨度大。如臨床有效率的測量時點,跨度從5 d~3個月,并且測量時點選擇較多,且分散。4)指標表達不規范。在連續性變量轉變為分類變量報告時,如臨床有效率、中醫證候有效率等指標在90%以上的研究中被轉化為等級資料,分為顯效、有效、無效或者治愈、未愈等不同等級,最后多以有效率的形式進行描述,且判斷有效的標準也不統一。將連續性變量轉化為百分率,抹除了原始數據,嚴重影響了研究價值及數據再利用。5)臨床實用性不強。結局指標的研究與臨床實用性之間缺乏相關性,例如:對生活質量、遠期預后等跟患者密切相關的指標描述少,而以癥狀、體征、理化檢測等中間指標為主。

4.2 研究局限性 本研究樣本為發表的RCT,缺乏對臨床對照試驗與病例報告指標的分析,且只納入2018年發表的文獻,樣本的代表性有一定局限。另外,在研究過程中發現,納入的RCT質量參差不齊,也可能對結果造成影響。

綜上所述,有必要構建核心指標集解決上述問題,下一步會選擇多個年份文獻進行補充研究,并進行對比分析,為通過文獻資料遴選慢性肺心病核心指標集初始條目池提供更全面的基線數據。