血清睪酮水平監測在晚期前列腺癌治療中的臨床意義

喬輝輝,喬保平

(鄭州大學第一附屬醫院泌尿外科,河南 鄭州 450052)

前列腺癌是全球范圍內男性常見惡性腫瘤之一,1941年Huggins和Hodges發現雄激素剝奪可以延緩前列腺癌的進展[1],但睪酮與前列腺癌發病風險的確切關系仍不明確。有研究[2]表明,對于性欲低下患者,接受睪酮治療組和服用安慰劑組的前列腺癌發病率相似,血清睪酮以及其他性激素水平與前列腺癌風險之間沒有關聯。

本研究對鄭州大學第一附屬醫院2016年1月至2020年6月收治的晚期骨轉移性前列腺癌患者的臨床資料進行回顧性分析,旨在探討睪酮在晚期前列腺癌內分泌治療過程中的臨床指導意義。

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性分析鄭州大學第一附屬醫院2016年1月至2020年6月收治的晚期骨轉移性前列腺癌患者131例,年齡47~89(70.62±8.85)歲。納入標準:接受持續性雄激素剝奪治療+抗雄激素(排除期間行放療、化療、姑息性切除或聯用抗腫瘤藥物等),具體方案:亮丙瑞林+比卡魯胺。

1.2 觀察指標所有患者在隨訪期每個月檢測1次睪酮和前列腺特異性抗原,每半年檢查磁共振及骨掃描,記錄以下變量:年齡、Gleason評分、初診前列腺特異性抗原、每月前列腺特異性抗原、治療過程中血清睪酮最高值、初診前列腺體積。觀察患者從治療開始到進展為去勢抵抗性前列腺癌所用時間(轉移去勢抵抗性前列腺癌診斷標準:血清睪酮<0.5 ng/mL,且前列腺特異性抗原間隔1周連續3次上升,較最低值升高50%以上或影像學發現有2個或2個以上的新病灶)。按治療過程血清睪酮最高值以及國內外去勢標準分為3組,其中低睪酮去勢(<0.2 ng/mL)組50例、高睪酮去勢組(0.2~0.5 ng/mL)43例、未去勢組(>0.5 ng/mL)38例。比較3組中進展為去勢抵抗性前列腺癌的比例以及進展為去勢抵抗性前列腺癌時間,分析血清睪酮最高值與進展為去勢抵抗性前列腺癌時間的相關性。

2 結果

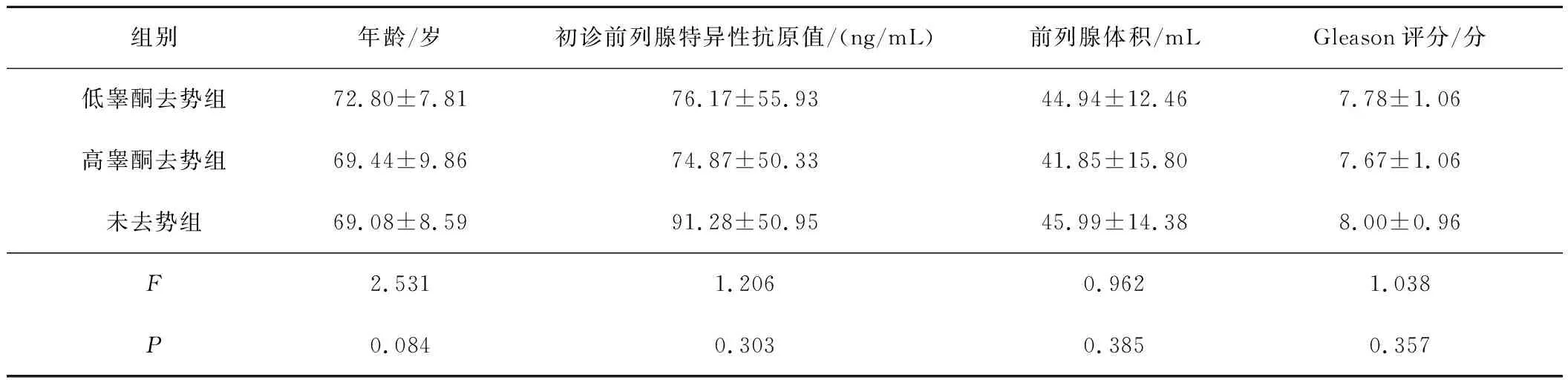

2.1 3組患者臨床資料比較低睪酮去勢組患者年齡(72.80±7.81)歲;初診前列腺特異性抗原值(76.17±55.93)ng/mL;前列腺體積(44.94±12.46)mL;Gleason評分(7.78±1.06)分,其中6分4例、7分20例、8分11例、9分13例、10分2例;隨訪時間(26.54±10.13)個月。高睪酮去勢組患者年齡(69.44±9.86)歲;初診前列腺特異性抗原值(74.87±50.33)ng/mL;前列腺體積(41.85±15.80)mL;Gleason評分(7.67±1.06)分,其中6分3例、7分21例、8分9例、9分7例、10分3例;隨訪(22.98±8.85)個月。未去勢組患者年齡(69.08±8.59)歲;初診前列腺特異性抗原值(91.28±50.95)ng/mL;前列腺體積(45.99±14.38)mL;Gleason評分(8.00±0.96)分,其中6分2例、7分11例、8分10例、9分15例;隨訪時間(15.58±6.28)個月。3組患者年齡、初診前列腺特異性抗原值、初診前列腺體積、Gleason評分總體比較差異均無統計學意義(P均>0.05),具有可比性。見表1。

表1 3組患者臨床資料比較

2.2 3組患者進展為去勢抵抗性前列腺癌百分率比較低睪酮去勢組中進展為去勢抵抗性前列腺癌者22例(44.00%),高睪酮去勢組中進展為去勢抵抗性前列腺癌者33例(76.74%),未去勢組中進展為去勢抵抗性前列腺癌者35例(92.10%)。3組進展為去勢抵抗性前列腺癌百分率總體比較有統計學意義(χ2=25.162,P<0.001)。其中低睪酮去勢組與高睪酮去勢組比較:χ2=10.258,P=0.001;低睪酮去勢組與未去勢組:χ2=21.897,P<0.001;高睪酮去勢組與未去勢組比較:χ2=3.533,P=0.060。

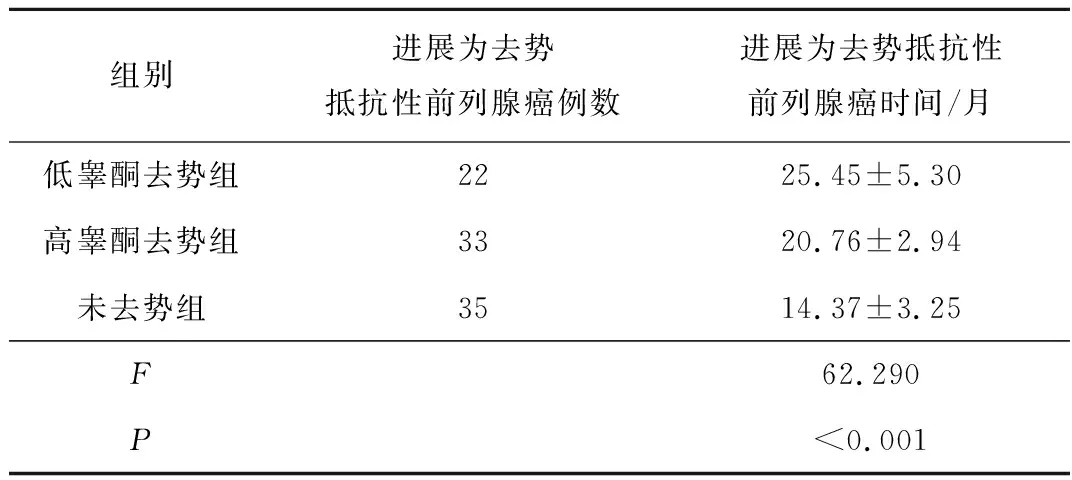

2.3 3組患者進展為去勢抵抗性前列腺癌時間比較3組患者進展為去勢抵抗性前列腺癌時間總體比較差異有統計學意義(F=62.290,P<0.001)。兩兩比較差異均有統計學意義(P均<0.05)。

2.4 131例晚期骨轉移性前列腺癌患者血清睪酮最高值與進展為去勢抵抗性前列腺癌時間的關系Person相關分析結果顯示,131例晚期骨轉移性前列腺癌患者血清睪酮最高值為(0.43±0.75)ng/mL,與進展為去勢抵抗性前列腺癌時間[(19.42±5.78)個月]呈負相關(r=-0.764,P<0.001)。

表2 3組患者去勢抵抗性前列腺癌進展時間比較

3 討論

雄激素剝奪治療是晚期轉移性前列腺癌患者的基礎治療,但經過18~24個月的內分泌治療后,幾乎所有患者都進展為去勢抵抗性前列腺癌[3],此后患者將面臨疾病進展,生存時間縮短的困境,因此最大限度延長患者對抗雄激素藥物敏感的時間,對于臨床治療效果具有重要意義。

本研究通過對131例晚期骨轉移性前列腺癌患者臨床資料進行回顧性分析,按前列腺癌內分泌治療開始后患者血清睪酮最高值水平分為3組。觀察3組患者從內分泌治療開始至進展為去勢抵抗性前列腺癌時間、進展為去勢抵抗性前列腺癌百分率進行統計分析。探究睪酮這一影響因素與去勢抵抗性前列腺癌進展的具體關系,為臨床監測前列腺癌患者疾病進展、治療方案選擇提供參考依據。基于本研究結果,我們認為監測雄激素剝奪治療過程中的血清睪酮水平,在明確療效、判斷預后和評估生存時間中非常重要。

去勢抵抗性前列腺癌的致病機制尚不完全明確,目前已知的主要分為雄激素受體相關機制和非雄激素受體相關機制2個方面,進展為去勢抵抗性前列腺癌時,雄激素受體通路通過多種機制被重新激活,包括腎上腺和前列腺癌細胞本身產生雄激素、雄激素受體基因擴增或過度表達、雄激素受體剪接變異體、雄激素受體共調節因子的異常表達、雄激素受體翻譯后修飾的異常以及雄激素受體配體結合域的獲得性功能突變[3]。此外,前列腺癌細胞表現出不同程度的雄激素敏感性[4],雄激素敏感細胞在低睪酮環境中的生長將受到抑制,因此需要持續有效的雄激素剝奪。然而雄激素不敏感細胞的生長不會被阻止,且大部分非雄激素依賴性前列腺癌患者中雄激素受體仍高度表達[5],因此監測血清睪酮能及時觀察疾病的進展,并進行下一步治療。

前列腺特異性抗原作為前列腺癌診斷和評估進展的生物標志物,是一種由前列腺上皮細胞產生的蛋白酶,用于液化精液,同時分泌到精液和血液中,其并非是前列腺癌的特異性指標[6],但由于其與雄激素受體活性的相關性,是前列腺癌細胞增殖的標志,前列腺特異性抗原基因的啟動子包括幾個雄激素受體結合位點,通過與睪酮結合激活雄激素受體,啟動前列腺特異性抗原的轉錄和翻譯[7]。然而,前列腺特異性抗原在檢測雄激素受體信號時瞬時波動方面的局限性影響了其評價效果[8],血清睪酮水平檢測可以更及時、更準確評估雄激素剝奪的療效,同時可以識別睪酮的去勢逃逸或突破效應[9]。

Morote等[10]的研究發現,突破效應的發生率為31%,其中25%的患者血清睪酮>0.5 ng/mL,未發生突破效應者生存時間較發生突破效應的生存時間顯著增加。有研究[11]還發現,與血清睪酮水平較高患者相比,血清睪酮水平低的患者進展為去勢抵抗性前列腺癌時間延長,死亡風險顯著降低。而在去勢抵抗性前列腺癌階段,維持睪酮的去勢水平亦可使患者獲得更長的生存時間[12]。本研究結果表明,血清睪酮與進展為去勢抵抗性前列腺癌時間呈負相關性,血清睪酮水平越高,進展為去勢抵抗性前列腺癌時間越短,因此,最大限度降低血清睪酮水平是治療轉移性前列腺癌的關鍵。

以往,很多醫生都更關注前列腺特異性抗原,對睪酮監測的關注度還不夠,而國內外各大指南中都推薦將血清睪酮水平0.2 ng/mL作為判斷前列腺癌治療預后及生存獲益的觀察點。COU-AA-302研究[3]發現,未接受化療的去勢抵抗性前列腺癌患者,早期聯合阿比特龍可顯著延長疾病無進展生存時間,降低死亡風險。也有研究[13]認為,血清睪酮水平可能是一個有用的生物學標志,可用于確定去勢抵抗性前列腺癌中優先推薦使用雄激素受體靶向藥物的患者。因此,注重前列腺癌的血清睪酮管理與監測,可幫助臨床醫生更準確給出更優的治療方案,使患者的獲益最大化。

我們意識到研究的幾個局限性和其他人的差異:1)納入研究中血清睪酮的臨界值是可變的而不是標準化的,故選用血清睪酮最高值進行相關性研究;2)因為進展為去勢抵抗性前列腺癌后治療方案的爭議和交叉,未對患者進行后續生存時間的相關研究,但有相關研究[13]認為,在去勢抵抗性前列腺癌階段,血清睪酮水平與降低疾病進展風險顯著相關,血清睪酮水平較低的患者預后更差。而Kamada等[14]的研究表明,血清睪酮<0.2 ng/mL是生存時間的重要預后因素。Claps等[15]在其綜述中也提到血清睪酮水平與前列腺癌預后之間的關系在不同的臨床階段中會有所不同;3)本文為回顧性研究,且所涉及的樣本數量有限,本研究結論有待多中心、大樣本數據研究進一步驗證;4)有學者認為較低的血清睪酮水平更易發生雄激素剝奪的耐受和抵抗[13],因此,可以推測在達到去勢水平后,緩慢降低睪酮或給予連續雙極雄激素治療,可能延緩疾病的進展。

隨著患者從激素敏感性到去勢抵抗狀態的疾病進展,將來需要更詳細的研究以及更多的數據來探索睪酮的這種在前列腺癌不同階段的預后評估作用。