熱處理對(duì)鈦摻雜類金剛石薄膜場(chǎng)發(fā)射性能的影響

李栓平, 劉竹波, 王永勝, 于盛旺, 賀志勇, 周 兵

(太原理工大學(xué)新型碳材料研究院, 太原 030024)

0 引 言

金剛石、碳納米管、類金剛石(diamond-like carbon,DLC)是近年來興起的一類新型碳材料,該材料因在冷陰極材料方面的優(yōu)良特性(如低的功函數(shù)、負(fù)的電子親和勢(shì))而廣泛應(yīng)用于場(chǎng)發(fā)射器件方面[1-3]。但是,金剛石良好的電絕緣性使得其在實(shí)際應(yīng)用中存在較高的場(chǎng)發(fā)射閾值電場(chǎng),這限制了其在場(chǎng)發(fā)射方面的應(yīng)用[4]。碳納米管具有獨(dú)特的微觀結(jié)構(gòu),良好的力學(xué)、電學(xué)和熱性能,因而在場(chǎng)發(fā)射顯示器(field emission displays,F(xiàn)ED)方面擁有廣闊的應(yīng)用前景;但碳納米管在應(yīng)用過程中容易出現(xiàn)場(chǎng)發(fā)射電流不穩(wěn)定和不均勻的現(xiàn)象,制約了碳納米管的進(jìn)一步應(yīng)用[5]。DLC包含相當(dāng)數(shù)量的導(dǎo)電sp2團(tuán)簇,具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性以及平整光滑的表面,因而具有優(yōu)良的導(dǎo)電性以及較高的場(chǎng)發(fā)射電流穩(wěn)定性和均勻性。此外,DLC薄膜的制備方法多種多樣,工藝簡(jiǎn)單可靠、重現(xiàn)性高,是最有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的冷陰極材料之一。

但是,在實(shí)際使用過程中,DLC薄膜中存在高內(nèi)應(yīng)力,且與基體黏附性較差,同時(shí)與傳統(tǒng)的冷陰極材料(Spindt型的金屬微尖,如鉬、鎢、鎳、鉻)相比,DLC薄膜很難得到較大的場(chǎng)發(fā)射電流。研究[6-7]表明,在DLC碳網(wǎng)絡(luò)中嵌入金屬鈦原子不僅可以釋放內(nèi)應(yīng)力,改善力學(xué)性能,而且還可以提高場(chǎng)發(fā)射性能。LIANG等[7]采用非平衡磁控濺射技術(shù)制備了鈦摻雜DLC(Ti-DLC)薄膜,發(fā)現(xiàn)共面結(jié)構(gòu)的Ti-DLC薄膜在33 V·μm-1外場(chǎng)場(chǎng)強(qiáng)下的場(chǎng)發(fā)射電流密度可以高達(dá)1.14 A·cm-2。但是Ti-DLC薄膜作為一種潛在的冷陰極材料,在實(shí)際使用時(shí)往往會(huì)受到陰極電流造成的溫度沖擊作用,因此需要考慮冷陰極材料的熱穩(wěn)定性以及溫度變化對(duì)其場(chǎng)發(fā)射性能的影響。目前,關(guān)于溫度對(duì)Ti-DLC薄膜性能影響的研究主要集中在熱穩(wěn)定性、力學(xué)性能方面[8-9],鮮見溫度對(duì)場(chǎng)發(fā)射性能影響的研究報(bào)道。基于此,作者研究了不同溫度熱處理后多靶磁控濺射Ti-DLC薄膜的結(jié)構(gòu)、成分以及場(chǎng)發(fā)射性能的變化,以期對(duì)Ti-DLC薄膜在冷陰極材料方面的實(shí)際應(yīng)用起到一定的指導(dǎo)作用。

1 試樣制備與試驗(yàn)方法

采用多靶磁控濺射技術(shù)制備Ti-DLC薄膜。靶材選用高純鈦-石墨復(fù)合靶(鈦柱純度99.99%,石墨純度99.999%,鈦柱與石墨靶的面積比為1…13)和金屬鈦靶(純度99.99%),尺寸為φ50.8 mm×5 mm。工作氣體采用氬氣(純度99.99%)和甲烷(純度99.99%),本底真空度為2×10-4Pa。鍍膜基底采用n型(100)單晶硅片和高純石英片,分別用于薄膜結(jié)構(gòu)、成分及場(chǎng)發(fā)射性能和光學(xué)性能測(cè)試。基底經(jīng)去離子水、無水乙醇超聲清洗后,采用氬離子清洗15 min,氬氣流量為30 mL·min-1。將上述材料準(zhǔn)備好后放入腔室中,通入氬氣和甲烷并調(diào)節(jié)二者流量比為2…1;設(shè)置鈦-石墨靶和鈦靶濺射功率分別為200 W和100 W,基底偏壓為50 V,靶基距為12 cm,在常溫條件下鍍膜,鍍膜時(shí)間為3 h,薄膜厚度約為811 nm。在整個(gè)鍍膜過程中,為保證鍍膜的均勻性,基片架始終處于轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài),轉(zhuǎn)速為2 r·min-1。鍍膜完畢后,將制備好的薄膜取出放置在管式退火爐中于大氣環(huán)境進(jìn)行熱處理,熱處理溫度為300,350,400 ℃,升溫速率為10 ℃·min-1,熱處理時(shí)間為60 min,隨爐冷卻至室溫。

采用inVia型激光拉曼(Raman)光譜儀對(duì)薄膜的成分進(jìn)行分析,激發(fā)源波長(zhǎng)為532 nm,激光功率為20 mW,掃描范圍為50~2 000 cm-1。用Gemini-300型掃描電子顯微鏡(SEM)表征薄膜的微觀形貌。采用PHI Quanta型X射線光電子能譜儀對(duì)表面化學(xué)成分和成鍵狀態(tài)進(jìn)行分析,工作功率為160 W,鋁靶Kα輻射源的能量為1 486.6 eV,并用金靶(能量84 eV)進(jìn)行標(biāo)定。采用SE-VM型橢圓偏振光譜儀對(duì)薄膜的厚度進(jìn)行測(cè)試,入射角為65°,測(cè)試范圍為380~1 000 nm,每個(gè)試樣測(cè)2次以減小誤差。使用Cary-300型紫外-可見分光計(jì)分析薄膜的能帶結(jié)構(gòu),波長(zhǎng)范圍為200~800 nm。采用自行設(shè)計(jì)的TYUT型場(chǎng)發(fā)射測(cè)試裝置對(duì)薄膜的場(chǎng)發(fā)射性能進(jìn)行測(cè)試,采用二極管型結(jié)構(gòu),薄膜作為陰極,無氧銅板作為陽極,調(diào)節(jié)兩極間的距離為100 μm,設(shè)置電壓量程為3 kV,步長(zhǎng)為5 V,測(cè)試過程中由數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)記錄電壓和電流,整個(gè)測(cè)試過程在真空環(huán)境中進(jìn)行。

2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

2.1 成分與結(jié)構(gòu)

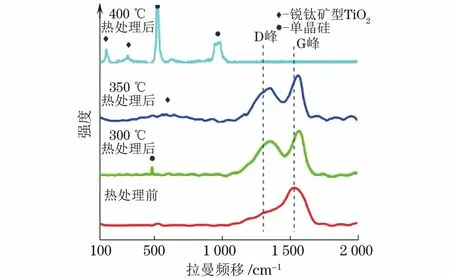

圖1 不同溫度熱處理前后Ti-DLC薄膜的拉曼光譜Fig.1 Raman spectra of Ti-DLC film before and after heat treatment at different temperatures

由圖1可以看出:在熱處理溫度低于400 ℃時(shí),Ti-DLC薄膜在1 100~1 800 cm-1均出現(xiàn)相似的雙峰,表明制備的薄膜有典型的DLC特征;400 ℃熱處理后,在1 100~1 800 cm-1范圍內(nèi)未觀察到DLC的特征峰,而在145,305 cm-1處出現(xiàn)銳鈦礦型TiO2的拉曼峰[11],說明此時(shí)薄膜中DLC含量大幅下降,金屬鈦已被氧化為TiO2并結(jié)晶成銳鈦礦晶型,在520 cm-1與940~980 cm-1處出現(xiàn)的分別為單晶硅基底的特征峰和二階峰[12]。采用高斯法分峰擬合光譜,擬合結(jié)果如表1所示。由表1可以發(fā)現(xiàn):Ti-DLC薄膜的D峰出現(xiàn)在1 380 cm-1附近,G峰出現(xiàn)在1 590 cm-1附近。在熱處理前Ti-DLC薄膜的D峰與G峰的峰面積比(ID/IG)最小;低于400 ℃熱處理后ID/IG增大,同時(shí)G峰向高拉曼頻移方向移動(dòng)。這表明在熱處理溫度低于400 ℃時(shí),熱處理溫度的升高導(dǎo)致Ti-DLC薄膜中sp2-C相對(duì)含量的增加。未熱處理薄膜的拉曼光譜在520 cm-1處未出現(xiàn)單晶硅的特征峰,當(dāng)熱處理溫度為300 ℃時(shí),薄膜的拉曼光譜在520 cm-1處出現(xiàn)單晶硅的尖峰,說明在300 ℃熱處理后薄膜的厚度減小。當(dāng)熱處理溫度升高至350 ℃時(shí),在630 cm-1附近出現(xiàn)一寬化峰,這是銳鈦礦型TiO2的拉曼峰[10],與標(biāo)準(zhǔn)的單晶TiO2材料相比,該波峰明顯展寬,這是納米量子效應(yīng)的結(jié)果[11];寬峰的出現(xiàn)覆蓋了單晶硅基底的特征峰,因此520 cm-1處未出現(xiàn)單晶硅基底的特征峰。熱處理前和300,350,400 ℃熱處理后,薄膜的厚度分別為811.00,469.55,196.60,158.70 nm。隨著熱處理溫度的升高,薄膜厚度呈不斷減小的趨勢(shì),這是由于薄膜中DLC不斷被氧化所致。

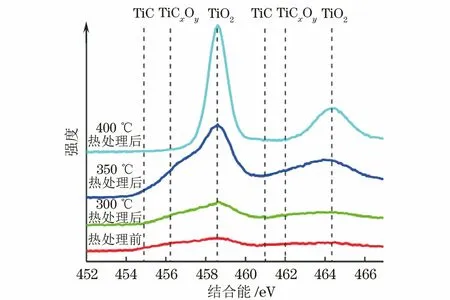

由圖2可以看出:Ti-DLC薄膜在熱處理前就出現(xiàn)了TiO2的峰(458.6 eV),說明在熱處理前薄膜表面已存在一定程度的氧化;在454.9,461 eV位置未發(fā)現(xiàn)TiC的峰,而在456.2 eV位置出現(xiàn)了TiCxOy的峰,這說明薄膜表面的金屬鈦以TiCxOy形式存在。當(dāng)熱處理溫度為300 ℃時(shí),Ti-DLC薄膜的各峰峰強(qiáng)變化不明顯。隨著熱處理溫度升高至350,400 ℃,TiO2峰明顯增強(qiáng)且出現(xiàn)銳化,這說明此時(shí)薄膜表面生成了大量TiO2,并且在400 ℃時(shí)456.2 eV位置的TiCxOy峰消失,這說明TiCxOy已完全氧化成TiO2。

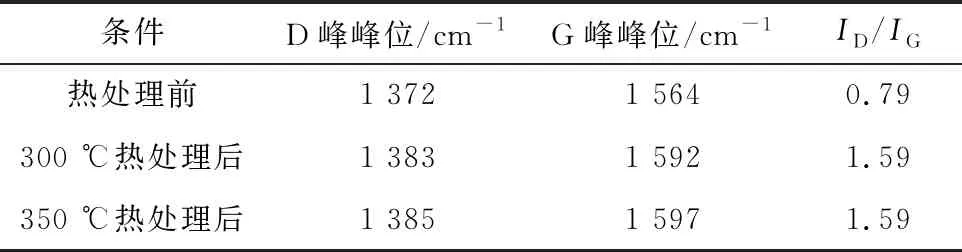

表1 不同溫度熱處理前后Ti-DLC薄膜的拉曼光譜分析結(jié)果Table 1 Raman spectra analysis results of Ti-DLC film before and after heat treatment at different temperatures

圖2 不同溫度熱處理前后Ti-DLC薄膜的Ti2p窄掃描譜Fig.2 Narrow scanning spectrum of Ti2p of Ti-DLC film before and after heat treatment at different temperatures

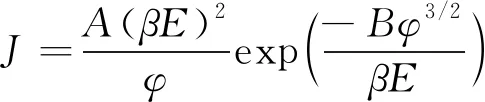

2.2 微觀形貌

由圖3(a)可以看出:在熱處理前Ti-DLC薄膜表面由分布均勻的小顆粒組成,這是Ti-DLC薄膜典型的微觀形貌[13],同時(shí)部分位置出現(xiàn)大尺寸顆粒,這是由鈦靶材表面聚集的非晶碳層被靶表面的等離子體濺射飛出并沉積在基底表面形成的;薄膜表面存在大量長(zhǎng)度為10~50 nm的線狀微孔結(jié)構(gòu),這是由于溫度較低基底上的原子擴(kuò)散能力較弱而未能在其表面連續(xù)成膜造成的。由圖3(b)~圖3(d)可以看出:經(jīng)過300 ℃熱處理后,薄膜表面的小顆粒數(shù)量減少,大顆粒數(shù)量減少且尺寸減小,這是表面薄膜氧化造成的,同時(shí)在熱驅(qū)動(dòng)下薄膜的微孔缺陷數(shù)量明顯減少;當(dāng)熱處理溫度升高到350 ℃時(shí),薄膜表面已基本不存在小顆粒,說明熱處理溫度的升高使得薄膜表面的小顆粒發(fā)生氧化而消失;當(dāng)熱處理溫度升高到400 ℃時(shí),薄膜表面覆蓋了一層結(jié)晶狀的TiO2層,基本不存在顆粒物,表面平整度非常高。

2.3 場(chǎng)發(fā)射性能

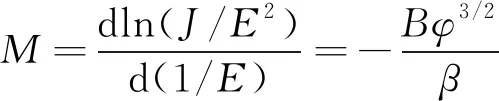

根據(jù)F-N理論方程[14]對(duì)Ti-DLC薄膜的場(chǎng)發(fā)射機(jī)制進(jìn)行解釋,該理論的表達(dá)式為

(1)

式中:J為場(chǎng)發(fā)射電流密度,A·cm-2;A為常數(shù),取1.54×10-2A·eV·V-2;β為場(chǎng)發(fā)射增強(qiáng)因子;E為電場(chǎng)強(qiáng)度,V·μm-1;φ為薄膜的功函數(shù),eV;B為常數(shù),取-6.83×103eV-3/2·V·μm-1。

圖4為不同溫度熱處理前后Ti-DLC薄膜的場(chǎng)發(fā)射電流密度-電場(chǎng)強(qiáng)度曲線及其對(duì)應(yīng)的F-N曲線。由圖4(b)可以看出:熱處理前和300,350,400 ℃熱處理后,Ti-DLC薄膜在分別高于8.50,5.43,9.09,8.84 V·m-1高場(chǎng)部分的F-N曲線近似成線性關(guān)系。由式(1)得到,高場(chǎng)部分F-N曲線斜率M的表達(dá)式為

(2)

圖3 不同溫度熱處理前后Ti-DLC薄膜的表面SEM形貌Fig.3 Surface SEM morphology of Ti-DLC film before (a) and after (b-d) heat treatment at different temperatures

圖4 不同溫度熱處理前后Ti-DLC薄膜的J-E曲線和F-N曲線Fig.4 J-E curves (a) and F-N plots (b) of Ti-DLC flms before and after heat treatment at different temperatures

則薄膜的場(chǎng)發(fā)射增強(qiáng)因子可以表示為

β=-Bφ3/2/M

(3)

假設(shè)Ti-DLC薄膜的功函數(shù)φ為定值,則由式(3)可知,F(xiàn)-N曲線的斜率越大,薄膜的場(chǎng)發(fā)射增強(qiáng)因子越大,材料的場(chǎng)發(fā)射性能越好[15]。因此,可以依據(jù)F-N曲線斜率來判斷薄膜場(chǎng)發(fā)射性能的優(yōu)劣。

根據(jù)圖4得到不同溫度熱處理前后Ti-DLC薄膜的場(chǎng)發(fā)射性能參數(shù)。由表2可知:與熱處理前的薄膜相比,300 ℃熱處理后薄膜的開啟場(chǎng)強(qiáng)明顯減小,F(xiàn)-N斜率最大,場(chǎng)發(fā)射性能最好。這主要是因?yàn)椋孩俦∧?nèi)部結(jié)構(gòu)的變化,即經(jīng)300 ℃熱處理后薄膜的ID/IG增大、D峰增強(qiáng)、G峰半高寬窄化、D峰和G峰同時(shí)向高頻移方向移動(dòng),熱處理后薄膜中sp2-C相對(duì)含量增加,大量的sp2-C易在薄膜中形成致密重疊的sp2團(tuán)簇,有效提高sp2團(tuán)簇之間的連通性,為電子的發(fā)射提供良好通道,從而增大薄膜的電導(dǎo)率[16],有利于為薄膜表面補(bǔ)充發(fā)射電子;②薄膜表面勢(shì)壘的變化,即經(jīng)300 ℃熱處理后薄膜表面發(fā)生氧化,形成的氧吸附層導(dǎo)致薄膜表面勢(shì)壘降低[17],電子更易從表面發(fā)射,導(dǎo)致場(chǎng)發(fā)射開啟場(chǎng)強(qiáng)下降。經(jīng)350 ℃熱處理后,薄膜的開啟場(chǎng)強(qiáng)為9.09 V·μm-1,大于經(jīng)300 ℃熱處理后的,F(xiàn)-N曲線斜率最小,場(chǎng)發(fā)射性能最差,這是因?yàn)榇藭r(shí)薄膜表面出現(xiàn)大量了TiO2相,TiO2覆蓋在薄膜表面,延緩DLC薄膜的氧化速率[18],使得電子不能直接從DLC薄膜表面發(fā)射,必須獲得額外的能量越過TiO2層才能完成發(fā)射過程。經(jīng)400 ℃熱處理后,薄膜中DLC已基本氧化,DLC含量的驟減使得薄膜厚度減小,電子更易通過薄膜,這導(dǎo)致開啟場(chǎng)強(qiáng)進(jìn)一步減小,場(chǎng)發(fā)射性能再次提高;同時(shí),TiO2發(fā)生晶化,與基底結(jié)合緊密,二者之間容易形成歐姆接觸[19],從而有效降低基底與薄膜之間的界面勢(shì)壘,導(dǎo)致開啟場(chǎng)強(qiáng)下降。隨著熱處理溫度的變化,薄膜成分發(fā)生變化,但場(chǎng)發(fā)射電流密度基本不變,這是因?yàn)楦唠娮杪实膯尉Ч杌紫拗屏吮∧さ膱?chǎng)發(fā)射電流密度[7]。

表2 不同溫度熱處理前后Ti-DLC薄膜的場(chǎng)發(fā)射性能參數(shù)Table 2 Field emission property parameters of Ti-DLC film before and after heat treatment at different temperatures

2.4 能帶結(jié)構(gòu)對(duì)場(chǎng)發(fā)射性能的影響

對(duì)于非晶半導(dǎo)體,能帶結(jié)構(gòu)包含類似于導(dǎo)帶和價(jià)帶的擴(kuò)展態(tài)以及帶尾定域態(tài)和帶隙中的缺陷定域態(tài),分布在這些態(tài)中的電子對(duì)電學(xué)傳導(dǎo)過程的影響不可忽視[18]。同時(shí),電子在薄膜中的電學(xué)傳導(dǎo)過程很大程度會(huì)影響材料的場(chǎng)發(fā)射性能,因此能帶結(jié)構(gòu)的變化對(duì)非晶半導(dǎo)體的場(chǎng)發(fā)射性能將產(chǎn)生影響。根據(jù)Tauc公式[20]計(jì)算非晶半導(dǎo)體的光學(xué)帶隙,其表達(dá)式為

(αhν)1/2=N(hν-Eg)

(4)

式中:α為光學(xué)吸收系數(shù),可由試驗(yàn)測(cè)得;h為普朗克常量,取6.626 069 3(11)×10-34J·s;ν為光的頻率,Hz;N為常數(shù);Eg為光學(xué)帶隙,eV。

不同溫度熱處理前后Ti-DLC薄膜的(αhν)1/2與hν的關(guān)系曲線如圖5所示,在吸收邊處選擇線性最好的幾點(diǎn)進(jìn)行線性擬合,將線性區(qū)外推到橫軸上得到的截距即為Eg,即縱軸(αhν)1/2為0時(shí)的橫軸值hν。擬合得到熱處理前和300,350,400 ℃熱處理后,Ti-DLC薄膜的光學(xué)帶隙分別為2.32,1.93,2.87,3.27 eV。可知,隨著熱處理溫度的升高,光學(xué)帶隙呈增大趨勢(shì)。由拉曼光譜和X射線光電子能譜分析結(jié)果可知,在300 ℃時(shí)薄膜的主要成分是DLC,sp2團(tuán)簇比例增加,導(dǎo)致薄膜光學(xué)帶隙下降;而在350,400 ℃時(shí),薄膜中TiO2相的出現(xiàn)及DLC含量的大幅降低導(dǎo)致薄膜光學(xué)帶隙的增大。

圖5 不同溫度熱處理前后Ti-DLC薄膜的(αhν)1/2-hν曲線Fig.5 (αhν) 1/2-hν curves for Ti-DLC film before and after heat treatment at different temperatures

圖6 Ti-DLC薄膜的開啟場(chǎng)強(qiáng)與光學(xué)帶隙的關(guān)系曲線Fig.6 Curve of turn-on field vs optical band gap for Ti-DLC film

對(duì)光學(xué)帶隙與場(chǎng)發(fā)射開啟場(chǎng)強(qiáng)的關(guān)系進(jìn)行擬合。由圖6可以看出:隨著光學(xué)帶隙的增大,Ti-DLC薄膜的開啟場(chǎng)強(qiáng)增大。開啟場(chǎng)強(qiáng)與光學(xué)帶隙基本成正相關(guān),這反映了場(chǎng)發(fā)射電子在越過禁帶到達(dá)導(dǎo)帶過程中光學(xué)帶隙的阻礙作用[18]。

3 結(jié) 論

(1) 與熱處理前的相比,在300 ℃熱處理后,Ti-DLC薄膜中sp2-C相對(duì)含量增加,開啟場(chǎng)強(qiáng)最小,場(chǎng)發(fā)射性能最好;在350 ℃熱處理后,Ti-DLC薄膜中DLC含量減少,薄膜表面出現(xiàn)大量TiO2相,薄膜的開啟場(chǎng)強(qiáng)最大,場(chǎng)發(fā)射性能最差;在400 ℃熱處理后,Ti-DLC薄膜中也出現(xiàn)大量TiO2,DLC含量驟減,薄膜厚度和開啟場(chǎng)強(qiáng)減小,場(chǎng)發(fā)射性能提高。

(2) 隨著熱處理溫度的升高,薄膜的成分發(fā)生變化,但場(chǎng)發(fā)射電流密度基本不變。

(3) 隨著熱處理溫度的升高,光學(xué)帶隙呈增大趨勢(shì);在熱處理溫度為300 ℃時(shí),光學(xué)帶隙主要受DLC含量的影響,而熱處理溫度為350,400 ℃時(shí),光學(xué)帶隙主要受TiO2相的影響;Ti-DLC薄膜的開啟場(chǎng)強(qiáng)與光學(xué)帶隙成正相關(guān)關(guān)系。