中國憲法權威的文本實現途徑:一個實證考察

劉光華 孫盈

憲法權威的實現途徑多元一體。它既可以是憲法作為一國法律體系特別是法治體系根本法的理念的灌輸,如“國家憲法日”的確立和各種形式的憲法宣傳;也可以是憲法制度從靜態到動態的健全與完善,如西方的違憲司法審查與東方的合憲性審查制度等。當然,通過文本尤其是憲法之外的或者憲法所衍生的低位階法律文本來體現、保障憲法的權威地位,在現代法治體系中,不僅是不可或缺的,而且還構成了上述兩個重要實現途徑的前提與基礎。如果憲法權威性不能在法律文本中得以體現和保障,憲法的宣傳教育就會失之無據,憲法及其權威性很可能會成為百變的“斯芬克斯”;進而,憲法權威就會被司法、立法乃至專門委員會違憲審查制度中的自由裁量所扭曲與剪裁。為此,我們認為,應該重視通過法律文本對憲法權威實現途徑的研究。

憲法權威的文本構建,既包括憲法作為權威文本的完備性問題[1],也包括憲法文本面對所有下位法的權威性問題。而其中,憲法作為“立法依據”的文本存在,就成為憲法權威在整個憲法統帥下的低位階法律體系中的重要載體。成為憲法權威性在法律文本體系中的具體表現,它可以在保障憲法權威性在整個法律文本體系中得到貫徹的同時,倒逼憲法作為最高效力文本的完備性。而達致憲法權威的理想型文本實現途徑的前提是,對憲法權威的文本實現途徑進行實證分析、科學描述與精準定位。為此,我們對中國特色社會主義法律體系中現行有效的“憲法”立法依據條款,基于大數據統計分析方法對其存在現狀及具體內容進行了循證評價,以期描摹中國憲法權威的文本實現途徑地圖,進而為下一步在中國特色法律文本體系中樹立憲法權威,找準出發點與起跑線。

一、問題的提出:“憲法”立法依據的應然與實然

立法依據包括法律依據和事實依據。立法依據的完整、規范對法律文本的結構和效力都有著重要的作用。立法依據,作為法文本結構中的非規范性內容,是對立法者制定法時所依據的上位法律和基本事實的說明。在我國現行立法體制中,作為根本法的憲法為制定其他下位法提供了基礎性的指導與制度性的規范,也即,所有中國特色社會主義法律體系中的立法都必須以憲法為依據,并不得與憲法相抵觸。從價值層面來看,實際上就是憲法權威性的邏輯樹立與文本實現。實踐中,立法機關在行使立法權時,為了表明其立法的憲法淵源,通常會在立法目的和依據條款中使用“根據憲法,制定本法”等類似表述。

然而,上述基于法理的邏輯推論并未消除法學界關于“憲法”立法依據條款的理論爭論,特別是在憲法與民法等部門法領域。有學者基于“立法權源說”,認為“根據憲法”表述將立法目的與立法權源相混淆,將人民代表大會制度與西方“三權分立”制度相混淆。全國人民代表大會所擁有的包括“立法權”在內的全部國家權力,并非來自“憲法”的授權[2]。與此觀點不同的是,也有學者提出法律明文規定“根據憲法”的立法依據,恰是維護憲法至上性必不可少的立法舉措。同時提出建立行之有效的違憲審查制度是確立憲法至上性的關鍵[3]。還有學者從“立法依據”與“立法權源”的內涵與外延考慮,認為“立法依據”包括“立法權源”,但不限于“立法權源”,以此表明“立法根據”并不會導致“立法目的”條款與“立法權源”條款的混淆[4]。圍繞“憲法”立法依據條款的功能定位的理論爭論,一直延續至新中國第一部民法典的編纂時期。其間,有觀點認為,以“憲法”為依據,可以表明民法典的正當性和合法性[5]。也有學者從民法典的政治性功能出發,認為應該在解決民法典與現行憲法價值銜接問題的基礎上,再將憲法作為立法依據寫入民法典的法律文本中。否則,“根據憲法”條款將不可避免地出現內涵的空泛化[6]。

盡管目前中國法學界對于“憲法”立法依據條款在法律文本中設置的必要性和重要性的爭議尚懸而未決,但它并未影響各級各類立法者在其立法實踐中對“憲法”立法依據的因事、因時、因地制宜的廣泛適用。為此,我們認為,從法治行動者特別是決策者的視角,立足實踐中“憲法”作為立法依據的文本現狀,基于大數據梳理總結實證地發現問題,對于促進相關立法依據的理論研究和立法實踐在更深層次上的展開,不僅十分必要還非常重要。本文借助和運用循證科學方法及其在法學研究領域的交叉成果——法循證學(evidence-based law)的理念與方法[7],通過對1982年《中華人民共和國憲法》(以下簡稱《憲法》)頒布實施后的“憲法”立法依據進行文獻計量學統計分析,以此展開對當前“憲法”立法依據實踐的循證評價,以期對現行中國特色社會主義法律體系中“憲法”立法依據的文本現狀進行實證描述,對“憲法”立法依據存在的實踐問題進行精準定位,并為下一步前提性地解決憲法權威性的樹立問題,系統全面解決包括“憲法”在內的立法依據問題,找準方向與發力點。

二、“憲法”立法依據的文本適用現狀分析

本文以“憲法”為關鍵詞,網絡檢索了北大法寶法律數據庫中自1982年12月4日起至2020年6月30日止的不同效力等級的法律法規文本。具體而言,在數據庫的中央法規、地方法規規章項下,分別以“效力級別”和“時效性”為檢索條件進行梳理。在“效力級別”檢索條件中,選取第一項法律、行政法規等條文作為檢索對象,其余項如法律解釋、工作答復、工作文件等不納入本文的研究對象范圍。在“時效性”檢索條件中,納入檢索對象范圍的是現行有效和已制定尚未生效的法律法規文本。運用以上方法獲得檢索結果34841部,排除不涉及立法依據的修正案、修改決定、廢止決定,以及因法律修訂而產生的重復內容等8294部,最終得到的適格數據結果共計26547部。其中,法律271部,行政法規562部,部門規章4610部,地方政府規章9939部,地方性法規11165部(省級5653部,經濟特區311部,設區的市4238部,自治條例和單行條例963部)。

本文首先借助結構化查詢語言SQL中的SELECT功能,對上述檢索得到的法律法規中可以進行直觀量化分析的關鍵字段統計提取,包括法律法規的立法依據、發布時間、制定機關(部門)等;其次,借助EXCEL表格對上述提取匯總的指標進行統計學分析;再次,借助地理科學的ArcGIS軟件和經緯度坐標精準定位,創建地圖,對“憲法”立法依據進行空間呈現分析;最后,對“憲法”立法依據的立法內容、表述方式等分析指標逐一比對,人工分類匯總。

(一)“憲法”立法依據的時間呈現

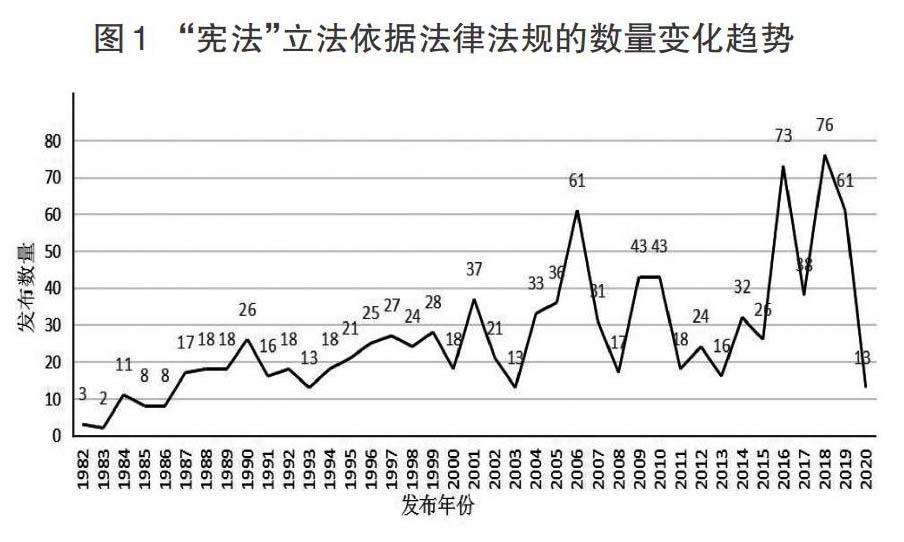

我們檢索的數據呈現了“憲法”作為立法依據的如下時間變化趨勢(見圖1)。自1982年12月4日現行《憲法》生效實施后,在各級各類立法與修法過程中,將“憲法”作為立法依據進行文本運用的實踐從未停歇。無論是1982年《憲法》生效后最早發布的《中華人民共和國全國人民代表大會組織法》、國務院《城市市容環境衛生管理條例》,還是最近于2020年6月30日頒布生效的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》等,均明確將“憲法”作為其立法依據。

從1949年中華人民共和國成立到1978年黨的十一屆三中全會重啟中國民主法制進程,其間,雖然中國社會經歷了四部《憲法》的更迭,但中國的法制工作特別是《憲法》的地位不僅在長時間被忽視[8],甚至還在“十年文革”中遭到了嚴重踐踏。1982年《憲法》拉開的中國法治大幕,為明晰各級政府的立法權限,規范立法工作和完善立法體制都進行了新的奠基[9]。以此為分水嶺,我們將“憲法”立法依據條款在上述被納入研究范圍的近四十年的立法實踐發展中的時間呈現,劃分為如下幾個歷史階段:

第一個階段(1982年—1990年):啟動階段。這一歷史階段,中國的立法隨著改革開放的百廢待興開始步入法治化正軌。以全國人民代表大會根據《憲法》有關規定,為了確立國家權力機關與行政機關的組織和活動原則,于1982年12月10日頒布施行的《中華人民共和國全國人民代表大會組織法》和《中華人民共和國國務院組織法》等為發端,國家各級權力機關從為社會主義法治建設奠基立柱的高度,逐步開始根據《憲法》積極展開相關法治實踐探索,將《憲法》的原則化、抽象化內容予以具體化和實操化。“憲法”立法依據在法律文本中呈現平穩上升趨勢。

第二個階段(1991年—2001年):穩定階段。該階段每年頒布施行的法律法規中,“憲法”立法依據除在1993年出現13次外,其余年份的出現數量均維持在20部左右。本階段的變化和特征主要因于:一方面,為了配合和保障社會主義市場經濟的轉型發展,以《中華人民共和國個人獨資企業法》為先導,“憲法”立法依據在中央、地方立法特別是與經濟建設相關的地方性法規中得到了較多呈現;另一方面,為了維護和發展中國作為多民族國家其少數民族地區的有效區域治理,包括1984年《中華人民共和國民族區域自治法》在內,眾多的民族地方自治條例等相關立法紛紛出臺。其間,共有245部民族自治地方的法律法規根據“憲法”被制定了出來;比起第一階段的111部總量,本階段適格立法的總體數量增長了近兩倍。以甘肅省為例,該十年間,甘肅省共頒布8部法律法規,其中包括《甘肅省東鄉族自治縣自治條例》《甘肅省甘南藏族自治州藏語言文字工作條例》《甘肅省天祝藏族自治縣藏語言文字工作條例》等與少數民族區域自治有關的6部立法。總之,穩定階段的“憲法”立法實踐沿著具體化和實操化路徑,不斷深入到地方立法特別是民族地方立法,凸顯了“憲法”立法依據的實踐內涵。

第三個階段(2002年—2006年):鞏固階段。此階段時長5年,以“憲法”為立法依據制定的法律法規共有164部,年均數量為30部左右,其頻度超過了前兩個階段。其中可能的原因是,2000年頒布施行的《中華人民共和國立法法》(以下簡稱《立法法》)對宏觀層面的立法權限、立法活動和立法程序,以及微觀層面的具體法律文本的編制、立法依據的適用等都作了規范化要求;加之2004年對現行《憲法》的第四次修正。當然,隨著“憲法”立法活動的日益深化,引發了法學界關于“憲法”立法依據本身的地位、功能的深入研討。例如2005年圍繞《中華人民共和國物權法(草案)》,學界關于是否應該在其文本中標明“根據憲法,制定本法”的必要性和價值立場,展開了激烈的理論爭鳴。也可能因為尚未形成關于“憲法”立法依據的一致性法治觀念,因而,盡管其間在2006年出現了第一個峰值,以“憲法”為制定依據的法律法規達到前所未有的61部,但也不可避免地呈現出年度間減增落差較大的不平穩狀態。縱觀該階段“憲法”立法依據的文本,除了文本數量與前兩個階段形成了有序的遞增曲線外,立法內容上依然延續第二階段,民族區域自治的地方立法數量占有很大比重。

第四個階段(2007年—2016年):蓄勢階段。這一階段,歷時9年共計制定323部適格法律文本,以每年近36部的高速在增加,維持了整體上的持續增長。當然,可能是受第三階段的慣性影響,在其內部依然延續了前述的高低起伏的不穩定狀態。“憲法”立法依據的法律文本數量持續走低,形成了一個兩端高中間低的“啞鈴型”波谷。2013年甚至出現了自2003年之后的十年間“憲法”立法依據條款適用最低的年份(共計16部)。其間,前半段主要體現為與各級人民代表大會及其常務委員會的議事規則、人員組成、人員任免有關的立法。它們由2007年珠海市等地方人大常委會修訂議事規則觸發,到2009年《中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會議事規則(2009修正)》頒布后,各地方人大相應展開對人大常委會議事規則的大量修訂;而其后半段則呈現為,隨著2011年以《憲法》為統帥的中國特色社會主義法律體系的初步建成,2013年黨的十八大的召開特別是2014年十八屆四中全會首次提出中國特色社會主義法治國家建設目標后,整個社會對《憲法》的重視程度提升到了全新的高度。此后根據《憲法》制定和修改了包括《中華人民共和國國家安全法(2015)》《中華人民共和國立法法(2015修正)》《中華人民共和國反間諜法》等在內共計34部法律法規。特別是2015年《中華人民共和國立法法》正式修正后,將此前試點的“較大的市”的地方立法權擴大到了所有設區的市(甚至包括中山、東莞、三亞、三沙和嘉峪關等不設區的地級市),隨后從2016年開始“憲法”立法依據條款就主要呈現在設區市的立法文本中。如2016年就有鐵嶺市、銅川市等19個設區的市開始行使立法權,制定立法條例,并在其地方性法規文本中呈現“根據憲法”的立法依據。最終在立法實踐中將“憲法”立法依據推到了過去三十年的第二高峰,即2016年的73部。

第五個階段(2017年至今):高峰階段。這一階段雖然只統計了不到4年時間的數據,但以總量188部和年均47部而維持了中國“憲法”立法依據適用的總體持續走高節奏,并形成了“憲法”立法條款的真正高峰。其中,包括目前的最高峰值(即2018年共76部)。究其原因,2015年《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》兩部法律的修訂,使得將“憲法”作為立法依據的地方性法規中與人大及其常委會有關職權、事項的立法修訂仍占據一定比重。另外,2018年現行《憲法》所通過的第五個修正案,同年“憲法宣傳周”對《憲法》作用的強調,也使得“憲法”立法條款的適用達到了全新的階段。《中華人民共和國英雄烈士保護法》《中華人民共和國民法典》以及《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》等法律法規的頒布,表明“憲法”立法依據正在日益貼合中國特色法治建設實際。隨著全面建設中國特色社會主義法治國家戰略目標的推進與對《憲法》重視程度的不斷加深,必將為“憲法”立法依據在法律法規中的適用提供新的契機。

總之,由上述統計數據可以看出,改革開放四十年間中國法律文本中“憲法”立法依據條款的存在和演進規律:上述五個階段法律法規文本中設置的“憲法”立法依據條款,呈現出階段性總量起伏但年均量穩步持續上升(12.3%、22.27%、32.8%、35.9%、47%)的大格局和長趨勢;另外,如果對比1984、1990、2001、2006、2016、2018年五個相對階段性峰值,就會發現,它們與1982年憲法頒行及其后的五次修正(也即1988年、1993年、1999年、2004年和2018年修正案)有著一定(但非明顯的)關聯性。

(二)“憲法”立法依據的空間呈現[10]

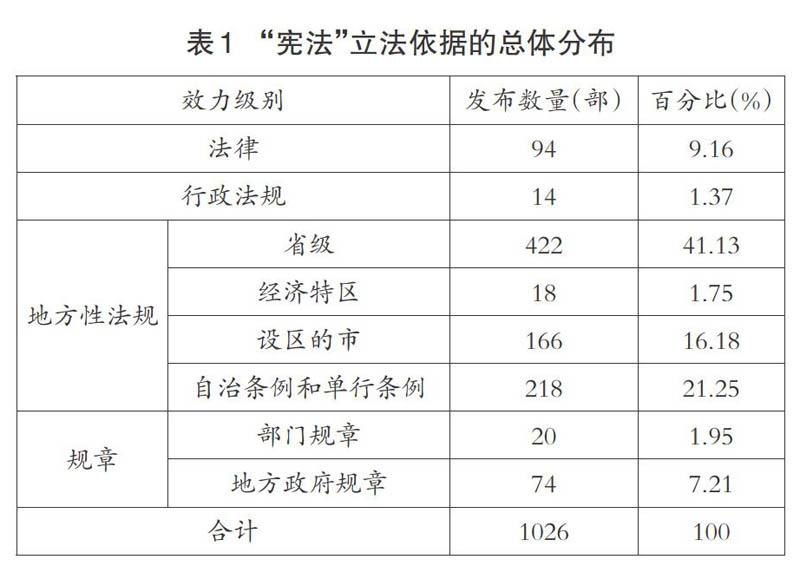

通過對26547部適格法律法規序言、第一條立法依據等文本內容的梳理統計,共計1026部法律法規具備“憲法”立法依據。狹義“法律”中以“憲法”作為立法依據的共計94部,占納入研究的狹義“法律”文本的34.69%;行政法規中有14部體現了“憲法”立法依據,占納入研究的行政法規文本的2.49%;部門規章中“憲法”作為立法依據的占比0.43%,共計20部;納入研究的地方性法規中共計824部將“憲法”設為立法依據,占比7.38%;地方政府規章中共計74部體現了“憲法”立法依據,占納入研究的地方政府規章的0.74%(見表1)。

由此統計數據來看,立法實踐中,根據《中華人民共和國立法法》第二條所確立的包括法律、行政法規、地方性法規、自治條例和單行條例、國務院部門規章和地方政府規章在內的所有不同法律效力位階的立法文件中,“憲法”立法依據均有呈現。換句話說,“憲法”立法依據面前,所有的立法文件無位階地一律平等適用;其次,上述立法文件系統中,隨著法律文本效力位階的降低,“憲法”立法依據條款的出現比率呈明顯的下降趨勢。當然,這一內在規律又必然在理論和邏輯上引發,不同位階但同樣根據“憲法”制定的法律文件發生沖突時,效力如何確定的憲制與合憲性審查問題?進而,引發在中國特色社會主義法律體系中,下位法適用“憲法”立法依據條款的規范性和統一性問題?

接下來,我們再對包含“憲法”立法依據條款的地方性法規和地方政府規章,進行地理空間分布分析。從整體數量來看,地方性法規文本包含“憲法”立法依據條款的數量多于地方政府規章(見表1)。如果以我國的“四大經濟區域”分類為標準[11],就會看到:西部地區12個省份和直轄市共計制定398部以“憲法”為立法依據的地方性法規和地方政府規章;東部地區10個省份和直轄市有287部地方性法規和地方政府規章中涉及“憲法”立法依據條款;中部地區6個省制定的地方性法規和地方政府規章中,共計118部在立法依據中明示了“憲法”立法依據;東北地區雖然只有3個省份,但其發布了與中部地區相當數量的包含“憲法”立法依據的地方性法規和規章,共計114部。

再進一步具體到各個省級行政單位,云南省制定了包含“憲法”立法依據的62部地方性法規和7部地方性政府規章,位列全國31個納入統計的省級行政單位的榜首;廣東省以50部地方性法規和10部適格地方政府規章緊隨其后;貴州省以47部地方性法規和4部政府規章位列第三;而寧夏回族自治區、河南省、安徽省則分別以12部、13部、12部地方性法規中明示了“憲法”立法依據條款,而占居排行榜的倒數三名(見表2)。

總之,“憲法”立法依據在空間上的分布,一方面,與我們“四大經濟區域”特別是傳統上的東、中、西部三大經濟階梯之間,在整體上呈現出一種兩頭(東、西部)大中間(中部)小的“啞鈴型”結構;另一方面,又與中國地理的“胡煥庸線”相一致,形成了非常明顯的中國“憲法”立法依據的“胡煥庸線”;最后,具體到各省級行政單位的態度和表現,西部省份(云南、貴州、青海、寧夏、西藏)與東部地區(廣東、吉林、北京、天津)交錯領銜與墊底,其背后的原因也值得深思。

(三)“憲法”立法依據的文本表達呈現

2009年全國人大常委會法制工作委員會在其發布的《立法技術規范(試行)(一)》與《立法技術規范(試行)(二)》中,明確規定立法依據條款一般應與立法目的同時設置在立法文本的第一條,憲法之外的其他法律,除對所制定的法律有明確規定的,才可以在立法依據中予以明示;設置“憲法”立法依據時,應表述為“根據”而不能用“依據”。而且,對引用“憲法”立法依據的表述方式也作了具體規定,即引用《中華人民共和國憲法》時,不用全稱,也不加書名號,直接表述為“憲法”。

我們對實踐中的“憲法”立法依據條款的具體表述進行梳理分析后,發現:此后的立法實踐中,對于“憲法”立法依據條款的設置,雖然統一采用了“根據”二字[12],但在不考慮“立法依據”和“立法目的”先后順序的情況下,立法實踐中對“憲法”立法依據的文本表達采用了多樣化的方式。如“憲法”“《憲法》”“中華人民共和國憲法”“《中華人民共和國憲法》”“國家憲法”等。其中,使用“根據《中華人民共和國憲法》”表述的法律法規有577部(占比56.24%);直接使用“根據憲法”表述的有402部,占比39.18%;34部法律法規使用了“根據中華人民共和國憲法”的表述方式;還有7部法律法規使用了“根據《憲法》”這種表述方式,6部法律法規使用了“根據國家憲法”的表述方式(見表3)。

甚至在“根據憲法”的原則性表述中,進一步還可區分出“根據憲法”“根據憲法和其他法”“根據憲法和實際情況”“根據憲法、其他法和實際情況”等四大類。其中,共計833部法律法規采用了“根據憲法、其他法和實際情況”的表述方式,占設置“憲法”立法依據條款法律法規的81.19%(見表4)[13]。這種對“憲法”立法依據和其他憲法下位法立法依據的并列表達的適當性,特別是它是否有悖于憲法的權威性,值得深思。

全國人大及其常委會制定的狹義“法律”中,較多地將立法依據表述為“根據憲法”或者“根據《中華人民共和國憲法》有關規定”等模糊表述,如《中華人民共和國社區矯正法》《中華人民共和國土地管理法(2019修正)》《中華人民共和國法官法(2019修訂)》等法律文本。另外,一些地方立法也有類似規定,如《遼寧省個體工商業管理暫行條例》第一條“根據《中華人民共和國憲法》有關規定,為了扶持個體工商業,保護其合法權益,加強監督管理,促進健康發展,特制定本條例”。上述“憲法”立法依據條款的表述方式,雖然可以直接體現特定法律法規制定的依據為“憲法”,但缺乏對其所根據的憲法內容的示明,也容易導致“憲法”立法依據僅產生“宣示性”效果。

立法實踐中,也有將立法依據明確為《憲法》的具體條文的情形。例如《中華人民共和國兵役法(2011修正)》的立法依據為“根據中華人民共和國憲法第五十五條……”《哈爾濱市村民委員會組織條例》的立法依據為“根據《中華人民共和國憲法》第一百一十一條規定,為加強村民委員會建設,保障農村基層的社會主義民主,促進社會主義物質文明和精神文明建設,特制定本條例”。另外,包括《廣東省保護公民舉報條例(2014修正)》《江蘇省人民代表大會常務委員會關于加強對法律法規實施情況檢查監督的若干規定(2007修正)》等地方立法的立法依據條款中,只標明《憲法》的條文序號,未對相關規定進行說明。上述“憲法”立法依據的表述方式,雖可直接、明了“憲法”立法依據,但又可能因《憲法》修改而引起法條序號變動,產生立法依據變化問題。再加之,《憲法》關于某一事項的規定往往不集中于某一條文,如果面面俱到地列舉顯得冗雜,而只引用其中一條又可能造成立法依據偏狹不全[14]。

總之,“憲法”立法依據的表述亟待統一和規范。否則,會直接損害《憲法》的權威性與至上性。立法依據條款與立法依據之間的關系,前者是形式,后者是內容。“憲法”立法依據條款文本表達上的不同呈現,既反映出“憲法”立法依據條款設置的遺留問題,也由此可以看出,當前我國對于“憲法”作為立法根據法條形式尚未達成統一設置。而且,無論在《規范》施行之前還是施行之后,均有相當比重的“憲法”立法依據采用了不同的表達方式。探究其背后的深意,我們認為不僅是規范的立法形式尚未形成,而且也有法制統一原則未能完全體現之嫌。憲法作為各位階法律法規的上位法,當作為立法依據出現在法律法規的文本中時,首當其沖的是其文本形式上的規范與統一。因此,規范“憲法”立法依據的文本表達,對于維護憲法權威、增強憲法適用亦有重要的法律與規范意義。

(四)“憲法”立法依據的文本形式呈現

根據《憲法》特別是《立法法》對各級有權機關立法權的不同法定配置[15],全國人大及其常委會行使《憲法》規定的國家立法權,且全國人大制定基本法律,全國人大常委會制定基本法律之外的其他法律。它們作為根本性、基礎性和創設性的法律文本,理論上講以“憲法”為立法依據是其應有之義。但在1026部適格法律法規中,由全國人大和全國人大常委會頒布施行的具有“憲法”立法依據的共計94部,僅占比9.16%;對其中適用“憲法”立法依據的條款進一步分析后發現,納入研究的271部法律中,僅有34.69%設置了“憲法”的立法依據條款,仍有將近2/3的法律在制定過程中未明示其“憲法”立法依據。其中,全國人大制定的基本法律中包含“憲法”立法依據的14部,占納入研究對象(16部基本法律)的82.35%。其中,《中華人民共和國慈善法》和《中華人民共和國合同法》2部基本法律未規定“憲法”立法條款。全國人大常委會制定的非基本法律中,適用“憲法”立法依據條款的80部,占納入研究的254部非基本法律的31.50%,即有超過68.5%的非基本法律未在其文本中設置“憲法”立法依據條款(見圖2)。

從全國人大及其常委會的立法實踐來看,基本法律在立法依據條款中更傾向于“根據憲法”來制定,非基本法律在立法依據條款中近七成沒有對“憲法”依據進行明確表述。它從側面反映出在立法實踐中,即使最高權力機關內部甚至《憲法》制定者自身,對于“依據憲法”立法條款的功能定位和實操準則也尚未形成完全統一的認識和要求。

另外,根據我國《憲法》和《立法法》對上位法和下位法之間所設定的“不抵觸”立法原則,憲法以外的所有下位法包括2015年《立法法》修正后所增加的有立法權的設區市的立法,都不得與上位法特別是“憲法”相抵觸。根據我們的統計數據,作為下位法的行政立法中,只有國務院制定的14部行政法規設置了“憲法”立法依據條款,占納入研究行政法規的2.49%,其余國務院部門規章和地方政府規章中包含“憲法”立法依據條款的數量,均少于10部。相反,在頒布施行超過10部設置有“憲法”立法依據條款的有權立法機關中,地方人大(含常委會)占多數,其中長春市人大(含常委會)是唯一在2015年《立法法》修正后才獲得立法權的有權機關,截至目前它們已經制定了超過10部包含“憲法”立法依據條款的地方性法規。

雖然,我們沒有將不同層級的立法總量這一重要變量納入分析,但僅就下位法對待“憲法”立法依據的態度而言,行政法規和部門規章的重視程度與(特別是最基層的)地方性法規還有差距。立法實踐中,不同層級的下位法對待“憲法”立法依據的態度,提出了在多層級立法結構和多元立法依據中,如何科學貫徹和合理配置作為根本法和第一序位上位法的“憲法”立法依據資源的重大研究課題。

(五)“憲法”立法依據的法治領域呈現

通過下位立法將憲法中的規定予以具體化,是憲法實施及權威的一種體現方式。我國現行憲法在內容上總共包括五部分,即序言、第一章總綱、第二章公民的基本權利和義務、第三章國家機構、第四章國旗、國歌、國徽、首都。對納入本文研究的包含“憲法”立法依據的適格法律法規所具體依據的憲法條款進行回溯分析,發現:其中637部(占62.09%)法律法規與憲法第三章國家機構的內容有關;236部法律法規是對憲法總綱部分的具體化(占23%);第二章公民的基本權利和義務在138部(占13.45%)法律法規的“憲法”立法依據中得以呈現。憲法作為權威立法依據條款為國家機關背書比率(第三章作為立法依據)是為公民權利背書(第二章作為立法依據)的近五倍(見表5)。另外,除了全國人大及其常委會立法中對憲法第四章僅有的三個條文進行了貫徹和實施外,下位法對憲法序言所體現的“特色憲法理念和精神”的理解、落實還有待進一步加強。

再經過對“憲法”立法依據所屬法律文件內容的高頻詞梳理統計分析,我們發現,在適格的1026部涉及“憲法”立法依據的立法中,共有265個不同的法律高頻詞。頻度小于等于3次的,共計211個,占比79.62%;只出現一次的有184個,占比69.43%;出現頻次大于3次的有54個,占比20.38%。與此同時,在54個出現頻次大于3次的內容中,名列前茅的有6個高頻詞:1個出現135次,1個出現58次,其余4個高頻詞分別出現42次、40次、36次和25次(見圖3)。

進一步對立法內容中出現的高頻詞進行統計分析(見表6),在出現頻次大于3次的54個立法高頻詞中,以序號2、3、4、5、6、12、13、22、29、31、42、46、47、53、54的關鍵詞所代表的“人大法治”高頻詞共計15組,頻度288次,占居第一位;“自治法規、自治條例”“少數民族權益保護”“民族團結進步”“民族工作”“民族法治”等高頻詞共計4組,頻度164次;以及“憲法基本權利”高頻詞共計7組,頻度92次,分列二、三位。

綜上,中國特色社會主義法治體系中,就“憲法”立法依據的適用領域而言,分布較為廣泛,主要集中在人大制度、民族區域自治和公民基本權利保護等方面。除了上述關于“憲法”立法依據的基本事實和共識之外,對于占比近80%的與“憲法”立法依據有關的低頻詞而言,到底屬于有關機關“拉虎皮做大旗”的隨意行為,還是另有其他內在原因?其背后的規律,都需要我們進一步研究揭示。與此同時,上述數據規律還揭示了其他新的問題。以民族區域自治地區的自治條例為例,當《中華人民共和國民族區域自治法(2001修正)》已經將《憲法》第四條,民族平等和民族區域自治的有關原則性、總括性規定等具體化為基本法律后,其他效力位階較低的自治條例是否還可以將“憲法”直接作為立法依據,或者具體應該如何科學合理地設定“憲法”立法依據條款,也值得進一步思考。

(六)“憲法”立法依據的部門法呈現

2011年,隨著以憲法為統帥,法律為主干,行政法規、地方性法規為重要組成部分的,由憲法、民商法、行政法、經濟法、社會法、刑法、訴訟與非訴訟程序法等七大法律部門組成的有機統一整體——中國特色社會主義法律體系的初步建成,學術界對于憲法與其他部門法之間關系的討論進入了實質性階段。各個部門法都自覺主動地研討本部門法與憲法的關系,特別是如“經濟憲法”等“部門憲法”問題[16]。

根據我們對部門法立法實踐中“憲法”立法條款的進一步統計分析[17],我們發現,在94部包含“憲法”立法依據的基本法律與非基本法律中,歸屬于行政法部門的有32部,占比最高達到34.04%;屬于憲法相關法的31部,占32.98%;社會法部門的12部,占比12.77%;民商法部門的9部;經濟法部門的5部[18];訴訟與非訴訟程序法部門的共4部;刑法部門中有且只有《中華人民共和國刑法》將“憲法”作為其立法依據(見圖4)。

上述統計數據表明,在中國特色社會主義法律體系的七大部門法中,全部都包含有“憲法”立法依據條款。它表明,經由“憲法”立法依據所體現的中國特色社會主義法律體系的統一性和法治的權威性基本上得到了保障。另外,行政法部門和憲法部門共計發布63部含有“憲法”立法依據條款的法律,占比67.02%。2/3以上的行政立法和憲法性法律文件是根據“憲法”制定的基本事實,再次呈現了憲法與行政法之間的法治親緣關系。當然,整體上講,傳統公法領域較私法領域適用“憲法”作為立法依據的法律文本明顯占優(這一結論與本文關于憲法章節在立法依據中的不同比率統計結論互相印證)。最后,除具有特殊性的刑法部門法之外,其他法部門內部“憲法”立法依據的現狀、原因背景等情況,都有待細致分析論證。

三、“憲法”立法依據條款的完善方向:兼結論

現行《憲法》頒布施行近四十年后,圍繞憲法權威性特別是關于“憲法”立法依據條款的實踐適用,一直存在很多理論爭議和實踐困惑。非常有必要對“憲法”立法依據條款的性質和功能投入更多理論資源,當然,它不意味著理論研究的應然推論能夠替代實證研究。我們需要二者之間的緊密協同:通過實證研究為理論推論精準定位問題和尋找方向,借助理論思想為實證研究提供發現問題的角度。

本文借助法循證學的實證方法對“憲法”立法依據條款的大數據研究結果表明,中國特色社會主義立法(法律文本)體系中,關于立法依據特別是“憲法”立法依據的功能、定位、表達及法律效力等基本問題,尚未形成系統和統一認識。即使是在國家最高立法機關從立法技術角度對“立法依據”進行了明確統一規定后,現實相關立法依然是一種自發自然狀態,缺乏一種理論與實踐的自覺自為。

目前,“憲法”立法依據在構筑中國特色社會主義法律體系和法治體系過程中,特別是梳理憲法權威性方面,基本發揮了其保障和引領的法治功能。但就具體的制度細節和運行機制來說,實踐提出的問題遠比我們已經取得的成績要大得多。例如,當前立法實踐中,哪些效力層級法律文件應該或者可以規定“憲法”立法依據條款,如何規范表達“憲法”立法依據條款?“憲法”立法依據與多個上位法立法依據并存時應該如何處理和取舍?如何判斷“憲法”立法依據條款的實效性問題,或者如何通過《立法法》賦予全國人大常委會的合憲性審查立法監督權來落實“憲法”立法依據條款,等等。我們的總體循證評價是:“憲法”立法依據條款在我國立法實踐中仍未實現適用的系統化和規范化。因此,如何將“立法依據”作為關涉立法進而法治“合法律性(legality)”的一項基本制度體系與理論體系,展開深入細致特別是立足國情與符合特色法治精神的研究,就顯得極其重要和非常緊迫。

基于上述針對“憲法”立法依據條款的立法實踐和法律文本的大數據循證分析,我們強烈呼吁,立法學研究者和立法實踐者對此問題應給予足夠重視,并能夠合力盡快解決。在技術和功利上,我們建議對全國立法工作有統領作用的最高立法機關,對這一重大問題,不能再坐視或者放任,最低限度需要通過立法技術指引等方式,進行適度的框架性指引和約束。特別是近年來隨著中國特色社會主義法治體系從“數量的大”到“質量的強”的不斷深入推進,憲法權威性價值的不斷提升,要求“憲法”立法依據條款的設置不能再采取粗放和隨意方式,需要而且應該進入更加精細化的實操階段。而通過立法層面或法律文本體系角度的“憲法”立法依據,對執法、司法、監察和守法各法治基本環節開展有效的前提性引領,最終才能讓憲法從“紙面上的根本法”成為“行動中的權威法”。

注釋:

[1]對于法律文本與法律規則的完備性問題及其重要意義,國內外學者包括哈特、拉倫茨、許成鋼等都從分析法學角度進行了豐富而全面的論述。

[2]梁慧星:《不宜規定“依據憲法,制定本法”》,載《社會科學報》2006年11月16日第1版。

[3]童之偉:《立法“根據憲法”無可非議——評“全國人大立法不宜根據憲法說”》,載《中國法學》2007年第1期,第19-30頁。

[4]饒龍飛:《立法根據論——兼評梁慧星先生的“立法權源”觀》,載《井岡山學院學報》2008年第1期,第102-106頁。

[5]韓大元:《民法典編纂要體現憲法精神》,載《國家檢察官學院學報》2016年第6期,第3-10、169頁。

[6]林來梵:《民法典編纂的憲法學透析》,載《法學研究》2016年第4期,第99-118頁。

[7]劉光華:《法循證學:法學與循證科學的交叉方法和領域》,載《圖書與情報》2018年第3期,第11-17、49頁。劉光華、趙幸、楊克虎:《循證視角下的大數據法治決策證據轉化研究》,載《圖書與情報》2018年第6期,第32-38頁。

[8]根據我們的統計分析,在改革開放前三十年里,除1979年制定1980年實施的《中華人民共和國刑法》外,包括見證并啟動了改革開放法治進程的“三資企業法”以及《中華人民共和國婚姻法》等基本立法中,都沒有出現“憲法”立法依據條款。

[9]劉松山:《國家立法三十年的回顧與展望》,載《中國法學》2009年第1期,第31-50頁。

[10]我們從文本和地理兩個角度來理解和解讀“憲法”立法依據的空間呈現。

[11]2011年國家統計局發布《東西中部和東北地區劃分方法》,將我國分為東部、西部、中部和東北四大經濟區域。其中東部包括:北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南;中部包括:山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部包括:內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆;東北包括:遼寧、吉林和黑龍江。

[12]立法實踐中,在全國人大常委會法工委《立法技術規范(試行)》實施之前,存在著“依據”“遵循”等不規范表達。例如《陜西省人民代表大會常務委員會組成人員守則》采用了“……依據憲法和法律的有關規定,制定本守則”。《廈門市人大常委會討論、決定重大事項的若干規定(2006修正)》在立法依據中使用了“……遵循憲法的規定及有關法律、行政法規的基本原則……”的表達方式。

[13]嚴格意義上講,上述種種表達的內涵還有細致甚至實質性差異。限于篇幅,我們將另文討論。同時,為了表達方便,本文統一使用“憲法”立法依據。

[14]郭昌盛:《稅收立法中的立法依據條款研究》,載《中國礦業大學學報(社會科學版)》2020年8月20日網絡首發,[2020-09-30].http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1593.C.

20200819.1805.002.html.

[15]武增:《中華人民共和國立法法解讀》,中國法制出版社2015年版,第233-234頁。

[16]楊紫烜:《以〈中華人民共和國憲法〉為依據制定和實施經濟法》,載《經濟法研究》,北京大學出版社2013年12月版,第3-18頁。單飛躍、徐開元:《“社會主義市場經濟”的憲法內涵與法秩序意義》,載《東南學術》2020年第2期,第136-142頁。

[17]法律文件的部門法歸屬,依照北大法寶法律法規數據庫的分類。

[18]如果說公法方面的立法能夠說明基本現狀和事實的話,經濟法部門和社會法部門的立法更多地體現在地方性法規和部門規章中,所以,關于它們的研究結論還需要進一步補充論證數據。

(作者分別系蘭州大學意大利研究中心主任、蘭州大學循證社會科學中心副主任、法學院教授,蘭州大學法學院2018級碩士研究生。本研究受國家社科基金重大項目“循證社會科學的理論體系、國際經驗與中國路徑研究”資助〔項目編號:19ZDA142〕)