基于超效率SBM 模型的中國綠色技術創新效率分析*

昝 哲,張道明,張康輝,陳 振

(1.河南農業大學信息與管理科學學院,河南 鄭州 450002;2.河南省農村合作經濟經營管理站,河南 鄭州 450002)

綠色技術創新是將綠色發展與技術創新相結合[1],是中國經濟可持續發展的重要動力。目前,中國經濟發展進入新時代,在取得巨大成就的同時,也帶來了一系列的資源浪費與環境污染。黨的十九大明確提出要通過構建市場導向的綠色技術創新體系推動綠色發展,貫徹創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念,堅持人與自然的和諧共生,推進綠色發展。而要實現中國經濟的高質量發展,在加強技術能力的同時,也要推進綠色發展理念,構建高效的綠色技術創新體系。

綠色技術創新包括節能、防污染、廢物回收、環境管理等方面,不僅能給消費者和企業帶來益處,也能減少環境污染[2]。在綠色技術創新效率的測算方面,主要采用的方法是數據包絡分析。關成華等[3]、成瓊文等[4]、陳振等[5-6]、WANG等[7]、易明等[8]等采用DEA 模型對各行業或各地的綠色技術創新效率進行測算研究。在綠色技術創新效率的影響因素方面,成瓊文等[4]認為促進綠色技術創新效率提升的主要因素為平均企業規模、市場化程度、對外開放程度及環境規制強度,而技術環境主要作用于綠色技術研發階段。

綜上,國內外學者對綠色技術創新效率進行了大量研究,但傳統DEA 模型很少同時考慮環境污染等非期望產出因素和“松弛”要素對創新效率的影響,這會造成效率被高估的情況,并且無法進一步區分效率值為1 的有效決策單元。基于此,本文將非期望產出和要素“松弛”情況引入傳統DEA 模型,采用超效率SBM 模型對2009—2018 年中國各省的綠色技術創新效率進行測度分析,并對未達到效率有效水平地區的投入冗余與產出不足進行分析,最后提出改進建議,為提升中國綠色技術創新效率提供一定的理論依據。

1 研究方法

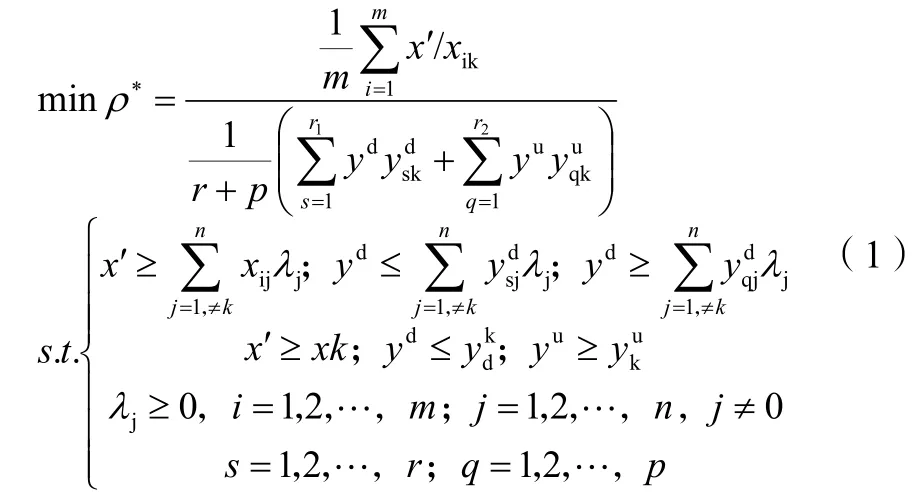

數據包絡分析(DEA)是美國CHARNES 等于1978 年提出,用來評價一組具有多個投入、產出的決策單元間的相對效率[9]。基本模型是CCR 和BCC 模型,但其沒有考慮要素“松弛”現象。為彌補此缺點,TONE 分別在2001 年[10]和2002 年[11]提出SBM 模型與超效率SBM 模型,后者不僅考慮松弛變量,還可以對效率值大于1 的決策單元進行排序。本文選用非導向超效率SBM 模型進行研究,模型如下:

式(1)中:ρ*為最終的技術創新效率值;x、yd、yu分別為投入矩陣、期望產出矩陣和非期望產出矩陣中的必要元素;n為決策單元數量,每個決策單元有m種投入,r種產出和p種非期望產出;λ為權重向量。

2 指標選取與數據來源

根據數據選取的全面性、科學性、代表性和數據可得性,同時借鑒相關文獻[4-8],構建中國綠色技術創新效率指標體系,如表1 所示。本文所需數據均來源于《2010—2019 年中國統計年鑒》。

表1 綠色技術創新效率評價指標體系

3 實證分析

3.1 中國綠色技術創新效率測算與結果分析

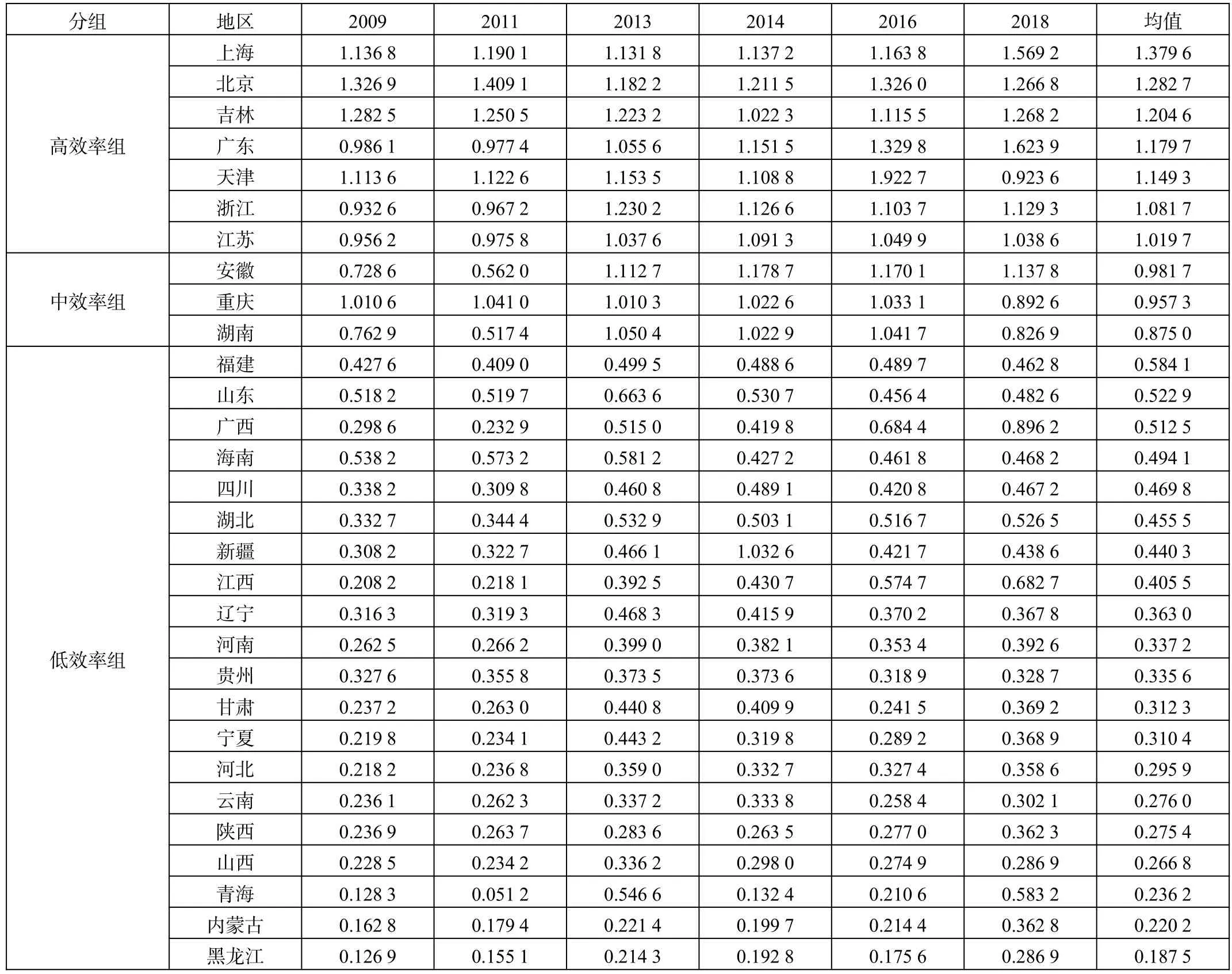

運用DEA Solver-Pro5.0 軟件采用超效率SBM 模型對中國2009—2018 年30 個省市(西藏除外)的綠色技術創新效率進行測算,結果如表2 所示。由于篇幅限制,表2 僅展示部分代表年份的計算結果。

根據表2 中各地效率平均值,將其分為高、中、低三類效率組,高效率組效率值大于1,即總體達到有效水平;效率值在0.8~1 之間的為中效率組;效率值小于0.8 的地區為低效率組。

整體來看,處于高效率組的地市多位于中國東部地區,這些地區有較強的生態環保理念和創新驅動能力。中、西部地區主要處于中、低效率組,由于經濟發展對這些地區的生態環境壓力較大,因此效率值相對較低。

從變化趨勢來看,上海、北京、吉林等地的綠色技術創新效率一直處于較高水平;黑龍江、內蒙古、青海等地的效率值一直處于較低水平;重慶市的效率值在10 年間出現了明顯下降;廣東、安徽、廣西等地有顯著提升。

表2 2009—2018 年中國各地綠色技術創新效率

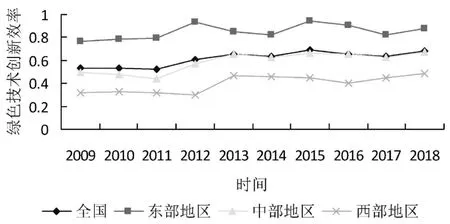

將中國分為東、中、西三大區域,各區域綠色技術創新效率變化情況如圖1 所示。由圖1 可知,中國2009—2018年綠色技術創新效率呈波動性上升趨勢,但整體水平不高,有很大提升空間,總體呈“東高西低”的分布格局。出現這樣的分布局勢,原因可能為東部地區經濟發達,有較強的創新驅動能力,且在技術創新過程中,注重保護生態環境,采用了較為合理的綠色發展措施,相應的綠色技術創新效率就領先于中國平均水平。

3.2 區域綠色技術創新效率優化分析

對2018 年中國30 個省份的相關數據進行處理,得到各地綠色技術創新相應指標的松弛量。下面列出2018 年23 個DEA 相對無效地區的要素投入產出的冗余與不足情況,如表3 所示。

圖1 2009—2018 年中國各區域綠色技術創新效率

表3 2018 年中國地區綠色技術創新投入產出冗余率

從表3 可得,在30 個決策單元中,相對有效的決策單元有7 個,相對無效決策單元有23 個,其中有4 個效率值大于0.8,稍加改進就可以達到有效水平。

從各省份的數據來看,各省的綠色技術創新發展處于不均衡狀況,要素存在不同程度冗余。從投入要素來看,綠色技術創新效率的影響因素依次為勞動力、資本、技術。勞動力占比最高,達到12.32%,說明中國勞動力投入稍高,存在浪費現象。其中,山西、內蒙古的勞動力冗余率分別高達41.59%、36.81%。資本是第二因素,內蒙古、山東的資本冗余率分別達到44.56%、37.63%。技術投入的冗余率是7.92%,對效率損失影響最小,其中海南、天津、貴州技術冗余較高,分別達到45.79%、43.91%、23.41%。

4 結語

在傳統DEA 模型的基礎上,考慮非期望產出與要素“松弛”情況,采用超效率 SBM 模型對中國各地的綠色技術創新效率進行測度與分析。結果表明:①中國2009—2018 年綠色技術創新效率呈波動性上升趨勢,但整體水平不高,總體呈“東高西低”發展態勢,空間差異明顯。②2009—2018年各地綠色技術創新效率出現不同情況的變動。廣東、安徽等地的綠色技術創新效率有顯著提升;重慶市出現明顯下降;上海、北京、吉林等地一直處于較高水平;而黑龍江、內蒙古等地一直處于較低水平。③各省綠色技術創新效率處于不均衡狀況,要素存在不同程度的冗余。從投入要素的平均冗余率來看,其影響因素依次為:勞動力、資本與技術。

基于上述結論,提出以下建議:①加大綠色技術創新投入,優化創新資源合理配置。充分發揮政府的引導作用,鼓勵企業加大科技投入與研發,減少市場干預。同時加大對資金緊張且創新能力強的企業的支持。此外,政府還可以鼓勵企業與高校間多多進行技術交流,從而形成高效的綠色技術創新體系。②因地制宜實施環境治理政策,縮小區域發展差距。針對區域發展不均衡狀況,因地制宜實施環境治理措施,適當增加東部對中西部地區的技術與資源共享,促進區域的協調可持續發展。③加強實施創新驅動戰略,促進綠色技術創新發展。各地政府應落實創新驅動戰略,制定創新激勵政策,加強地區間的技術交流。此外,工業企業應將綠色作為發展理念,轉變傳統的發展模式,促進綠色經濟發展效益的大幅度提升。同時,針對一些對環境污染較嚴重的企業,政府應予以關閉或者遷移,采用高標準的污染防治,為中國經濟的綠色發展奠定堅實基礎。

此外,本研究還存在一些不足之處,例如未對中國綠色技術創新效率的影響因素做進一步實證探究,未對綠色技術創新全要素生產率進行分解,明確技術創新效率的動態演化趨勢有待提高,在指標體系構建上還有待完善等,這些不足之處需在以后研究中進一步探討。