小兒急腹癥應用腹腔鏡治療的優勢和安全性

黃可出 鄭振華 游恩龍 吳真真 陳篤健 陳德旭 羅增駿

福建醫科大學附屬三明第一醫院小兒外科,福建三明 365000

急腹癥主要指人體盆腔、腹膜后、腹腔內組織和臟器發生急劇的病理性改變,而產生以腹部為主要的癥狀和體征,同時伴有全身反應性綜合征[1]。目前臨床常見急腹癥包括多種類型,如急性闌尾炎、急性腸梗阻、腹股溝疝嵌頓、急性胰腺炎、消化道穿孔、急性膽管感染、腹部外傷、泌尿系結石等。對小兒急腹癥來說,具有病情嚴重、病情危急等特點,若治療不及時,易導致患兒健康受到影響,同時增加家庭負擔[2]。急腹癥主要以腹痛癥狀最明顯,同時伴有惡心嘔吐、厭食、腹瀉、血便、便秘和其他癥狀,若治療不及時,對患兒日常生活造成影響,嚴重時威脅生命安全。目前臨床該疾病早期明確診斷,利于后期治療順利開展。手術為該疾病的首選方式,但傳統開腹手術存在較多不足,如對機體創傷大、出血量多、并發癥高等,導致治療效果不佳。本研究分析腹腔鏡手術的優勢,并對其效果進行探討,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析2016年10月~2019年8月福建醫科大學附屬三明第一醫院收治的837例急腹癥患兒各項資料,根據不同手術方式分為觀察組(468例)與對照組(369例),觀察組中,年齡5個月~13歲,平均(6.92±1.52)歲;男200例,女268例;疾病類型:急性闌尾炎154例,腹股溝疝伴嵌頓120例,腸套疊66例,粘連性腸梗阻30例,梅克爾憩室及腸重復畸形45例,腸旋轉不良腸扭轉39例,腸系膜淋巴管囊腫6例,消化道異物穿孔8例。對照組中,年齡6個月~13歲,平均(7.02±1.65)歲;男169例,女200例;疾病類型:急性闌尾炎120例,腹股溝疝伴嵌頓95例,腸套疊45例,粘連性腸梗阻25例,梅克爾憩室及腸重復畸形28例,腸旋轉不良腸扭轉40例,腸系膜淋巴管囊腫10例,消化道異物穿孔6例。兩組的年齡、性別、疾病類型等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。患兒家屬簽署知情同意書,本研究經醫院醫學倫理委員會批準。

納入標準:①符合急腹癥的診斷標準[3];②患兒各項資料完善,符合研究需求;③配合度較好,能順利完成研究。

排除標準:①伴有其他惡性病變者;②伴有精神障礙及意識障礙者;③存在語言障礙,無法有效溝通者。

1.2 方法

對照組開腹手術治療。選擇患兒右上、下腹或正中部位做切口,開腹后常規探查,根據不同急腹癥類型行闌尾切除、梅克爾憩室切除、腸切除腸吻合、腸粘連松解、腫瘤切除、消化道異物取出、穿孔修補、腸扭轉復位、腸旋轉不良Ladd,等手術,根據情況決定是否留置引流管;對腹股溝嵌頓疝手術,取順皮紋橫切口或斜切口,逐層切開進入疝囊,探查疝內容物血運情況,并及時復位,如疝內容物血運良好,復位后行疝囊高位結扎處理,若存在腸管壞死,擴大切口,將壞死腸管切除腸吻合,同時行疝囊高位結扎處理。

觀察組給予腹腔鏡術治療。選擇桐廬恒豐醫療器械有限公司STORZ 腹腔鏡設備,患者全身麻醉,選用三孔法操作,于患兒臍部做5 cm 小切口,將5 mm 穿刺器置入,并建立氣腹,后置入腹腔鏡,探查患兒腹腔內各項情況,觀察患兒腹腔內是否存在腸管粘連、膿液等,對下腹部、盆腔和左右上腹部全面探查,及時判定病變情況。患兒不同類型疾病選擇適宜的手術方式,并在左、右腹建立主操作孔和輔助孔。

闌尾炎一般是在患者左下腹、恥骨上各取一個操作孔,然后對闌尾周圍粘連進行分離,對于闌尾動脈使用電凝或超聲刀處理,在闌尾根部5 mm 處實施結扎切除,若在必要情況下可對患者實施荷包縫合,根據每位患者實際情況分析是否需要放置引流管;對粘連性腸梗阻患兒,在腹腔鏡監視下,探查粘連及梗阻部位,并完成粘連帶松解手術;對腸套疊患兒兩端腸管采用兩把腸鉗整復,必要時行闌尾切除;對腸重復畸形及梅克爾憩室,在臍旁腹直肌外側緣建立操作孔,再將畸形位置切除,予以腔鏡下吻合,部分病例擴大臍部切口體外完成吻合;若患者為卵巢囊腫蒂扭轉,在肚臍附近置入Trocar,尋找病變位置、實施復位,剝除瘤體,若卵巢發生壞死情況,常規切除壞死卵巢;對腸系膜淋巴管囊腫并發出血,扭轉患兒采用遠離病變部分建立操作孔,對囊腫切除或減壓后再切除;對消化道異物穿孔腹膜炎,根據異物部位個體化建立操作孔,在腹腔鏡下完成異物取出、腸穿孔修補術治療。

1.3 觀察指標及評價標準

觀察組、對照組的指標比較,包含手術指標、治療效果及并發癥情況。

手術指標:術中出血量、手術時間、肛門排氣時間、住院時間。療效判定[4]:參照小兒外科急腹癥判定標準,具體如下。患兒經治療后,臨床癥狀均消失,各項生命體征指標處于正常值范圍內,為顯效;患兒經治療后,臨床體征與治療前比較明顯改善,為有效;患兒治療后體征未改善或加重,為無效。總有效=顯效+有效。并發癥:切口感染、粘連性腸梗阻、臟器功能性麻痹。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 統計學軟件進行數據分析,符合正態分布的計量資料用均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t 檢驗;計數資料采用率表示,組間比較采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

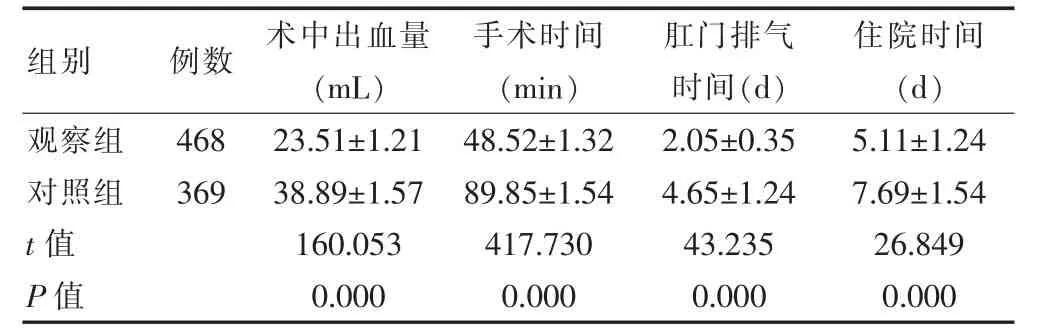

2.1 兩組手術指標的比較

觀察組的術中出血量少于對照組,手術時間、肛門排氣時間、住院時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組手術指標的比較(±s)

表1 兩組手術指標的比較(±s)

組別例數 術中出血量(mL)手術時間(min)肛門排氣時間(d)住院時間(d)觀察組對照組t值P值468 369 23.51±1.21 38.89±1.57 160.053 0.000 48.52±1.32 89.85±1.54 417.730 0.000 2.05±0.35 4.65±1.24 43.235 0.000 5.11±1.24 7.69±1.54 26.849 0.000

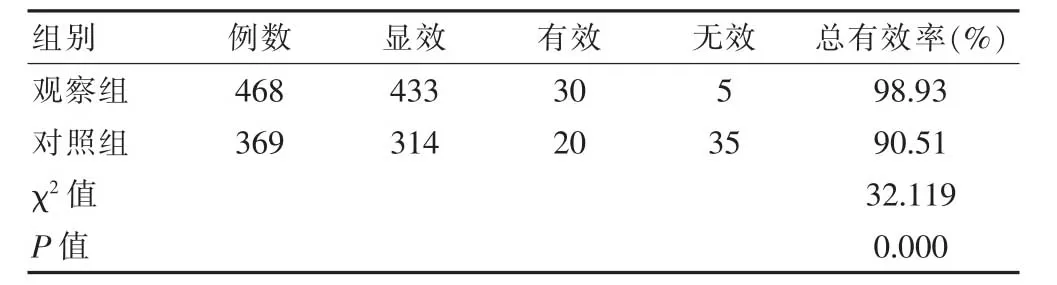

2.2 兩組治療效果的比較

觀察組的治療總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組治療效果的比較(n)

2.3 兩組并發癥總發生率的比較

觀察組的并發癥總發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組并發癥總發生率的比較(n)

3 討論

小兒急腹癥一旦發生出血情況,其臟器、腹膜后組織、盆腹腔發生病理改變,患兒伴有顯著臨床表現,如消化道、腹部、體溫異常等,多數患者伴有明顯的便血或嘔血情況,根據綜合分析,在臨床小兒急腹癥有發病嚴重、發病急等特點,患者病情變化十分快,為常見疾病[5-6]。在本研究急性闌尾炎具有較高占比、以腹痛為常見表現,多數患者常由于腹痛、發熱而來醫院就診。同時部分伴有腸扭轉、消化道穿孔等情況,由于急腹癥導致的疾病多,部分患者常規檢查難以確診,而通過腹腔鏡探查進一步明確診斷,再實施手術方案已經為首選,具有微創技術優勢。目前臨床以往一般開腹手術治療,雖然有一定治療效果,但該種手術方式存在較多不足,如切口大、手術時間和住院時間較長、對機體損傷大等,且易增加一系列并發癥風險,對患者病情恢復造成影響[7]。故此,選擇安全性高、效果顯著的手術方式十分重要。隨著我國臨床微創技術的應用,腹腔鏡技術在臨床應用十分廣泛,能彌補上述開腹手術的不足,解決了臨床難題,在腹腔鏡下實施手術,利于醫生對病變部位、大小等各項情況清晰觀察,選擇適宜的手術方式治療,而最大限度降低對患者機體損傷,促進其術后早期康復[8-11]。

本研究結果顯示,觀察組的各手術指標與對照組相比較,差異有統計學意義(P<0.05),提示腹腔鏡術能減少患兒術中出血量,降低術后感染風險,同時能縮短患兒住院時間、手術時間、肛門排氣時間,而促進其早期康復。觀察組的治療總有效率高于對照組,觀察組的并發癥總發生率低于對照組(P<0.05),其原因是由于該術式不僅對腹部病變及時診斷及處理,同時能避免不必要的剖腹手術,能在明確病變部位、病變范圍及病變性質前提下,選擇適宜的手術方式,其能以最小損傷、給予針對性治療。同時能降低患者切口感染風險,將腹腔內膿液吸凈,探查腹腔內有無其他病變情況[12-13]。由于腹腔鏡在治療中,未對臟器漿膜面直接接觸,未對臟器過度牽拉,其能減輕對臟器的干擾,使術后粘連性腸梗阻和臟器功能性麻痹發生率較低,能促進患兒早期出院;上述結果提示,腹腔鏡術能將盆腔異常膿液和腹腔膿液進行有效沖洗,能降低術后腹腔感染和發熱等發生風險,但開腹手術僅能對局部病變處理,而腹腔鏡手術則能準確定位;其次,腹腔鏡術將患者標本從標本袋內取出,能有效避免闌尾及壞死組織與切口直接接觸所引起的感染情況。提示腹腔鏡術的優勢及安全性,特別對術前診斷不明者,應用腹腔鏡能產生放大效果,體現微創的優勢[14-16]。

綜上所述,小兒急腹癥在治療中用腹腔鏡術具有顯著效果,能縮短患兒手術時間和住院時間,降低并發癥發生率,值得推廣。