北周李賢墓壁畫中的人物形象探析

朱笑,卞向陽

(東華大學(xué)服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院,上海 200051)

1 壁畫概況與內(nèi)容

1.1 壁畫概況

固原地處寧夏回族自治區(qū)南部,自古就是關(guān)中通往塞外西域咽喉要道上的關(guān)隘和軍事重鎮(zhèn),也是古代絲綢之路東段北道上的重鎮(zhèn)。李賢夫婦合葬墓,葬于北周天和四年(公元569年),1983年發(fā)掘于寧夏固原縣南郊鄉(xiāng)深溝村。[1]根據(jù)目前的考古發(fā)現(xiàn)可知,北周時(shí)期固原地區(qū)的的墓葬,如宇文猛墓、李賢夫婦墓、田弘墓均繪有壁畫,但這些同時(shí)代的墓室壁畫以李賢墓保存的最為完善。李賢墓為三天井斜坡式墓道單室土洞墓,在墓道、過洞、天井、甬道及墓室都繪有壁畫。

1.2 壁畫內(nèi)容

從壁畫的內(nèi)容來看,無論是壁畫題材、構(gòu)圖方式還是繪畫技法都有著承前啟后的時(shí)代特征。李賢墓墓室壁畫的主要題材大致分為三類,分別是門樓圖、武士圖、女樂伎從圖,在一定程度上折射了墓主人的身份地位、古代中國人“事死如事生”的念墓葬觀念禮制、現(xiàn)實(shí)世界的宮室生活以及服飾的時(shí)代風(fēng)貌等。武士圖則反映了這一時(shí)期的儀衛(wèi)制度,與女樂伎從圖中歌舞升平的日常生活相統(tǒng)一,到了魏晉南北朝時(shí)期成為壁畫墓中的重要繪畫題材之一。李賢墓的墓道兩壁現(xiàn)存有武士圖十八幅,分別繪于墓道、過洞、天井的東西兩壁,且面面相對(duì)呈左右對(duì)稱之狀。[2]墓道的儀衛(wèi)沿襲了北魏舊制,隋代史射勿墓壁畫中手柱環(huán)首刀侍立的武士壁畫,亦可以看作是這種制度的延續(xù)。[3]所有壁畫均為欄框相隔,高約1.6-1.7米,以獨(dú)立屏風(fēng)式的形式繪有一位直立的武士,屬于屏風(fēng)壁畫的初期形式。大約在同時(shí)期的北齊,亦流行這種人物屏風(fēng)壁畫。女樂伎從圖保存較好的有五幅,墓向?yàn)?75°,壁畫高約1.46米,分別位于墓室的四壁,形成獨(dú)立的掛軸式格局。

2 人物形象特征

2.1 造型特征

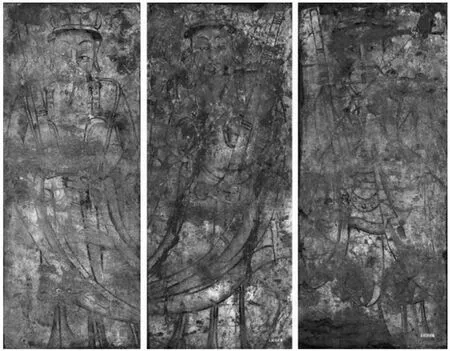

李賢墓室壁畫的人物造型特征,包括人物的面部特征與肢體特征。從壁畫所繪武士的面部特征來看,其面部的五官皆塑造地較為豐滿,雙目炯炯有神,眉毛細(xì)長,大耳垂于肩部,唇上蓄有三綹或絡(luò)腮狀的胡須,神態(tài)安詳靜穆(圖1)。從武士的肢體動(dòng)作來看,其體態(tài)修長且皆為站立姿勢(shì),手部一般持有武器或置于胸前,東西兩壁武士持刀的姿勢(shì)也各有不同,如東壁的武士左手執(zhí)刀,刀鞘尖向上靠于左肩之上,西壁武士則為右手執(zhí)刀,刀鞘尖向上靠于右之肩上,手臂夾住或反握刀柄。墓室兩壁的武士圖面面相對(duì),這些武士人物的體型大體相似,整體形象個(gè)性鮮明,整體人物造型巍峨肅穆、栩栩如生。

圖1 李賢墓武士圖

而根據(jù)李賢墓現(xiàn)存的女樂伎從圖來看,女性人物的面部同樣比較豐滿,臉型多為長圓、雙目前視,有部分為頭向一側(cè)偏轉(zhuǎn)。女樂伎從的眉毛高挑且耳垂于肩,小口涂紅,站姿呈直立或側(cè)立,神態(tài)自若。根據(jù)圖像資料可見,侍女樂伎人物的手中皆持有一些物件,如團(tuán)扇、槌擊鼓,部分樂伎的腰前斜掛有細(xì)腰鼓,身型姿態(tài)呈現(xiàn)出邊舞邊擊的動(dòng)態(tài)之感,整體造型舒展而又輕盈。

2.2 服飾特征

2.2.1 武士圖

對(duì)李賢墓室壁畫中的人物形象的服飾特征,主要集中在服飾形制和搭配方式上,本文主要從武士圖中人物形象的首衣、身衣與足衣三個(gè)方面來加以分析。

首衣即著于頭部的服飾,李賢墓壁畫中的武士形象的首衣主要為頭戴小冠。這種冠式在目前出土的南北朝時(shí)期墓葬俑、或壁畫人物形象較為常見,尤其是北朝遷洛之后,出現(xiàn)于文吏、侍從、儀仗等形象之中。小冠常罩于籠冠之內(nèi),亦被稱為平巾幘,是魏晉南北朝至初唐時(shí)期流行的一種冠式,多為武士所戴用。[4]由于平巾幘可以單獨(dú)使用,因而又被稱為“小冠”。其佩戴方式為在幘頂向后升起的斜面上貫一扁簪,而后橫穿于發(fā)髻之中。

李賢墓壁畫中的武士形象的身衣,主要有袴褶服和裲襠明光鎧兩類。

第一類為袴褶服,是北朝時(shí)期北方民族的服飾,其形制是上衣、下褲的服裝樣式,由褶衣和縛褲兩個(gè)部分組成一套服飾。這種上身著褶衣,下身著褲的裝束,原是北方少數(shù)民族的日常服飾,穿上它行動(dòng)方便且便于騎射。正是由于袴褶服這種突出的實(shí)用性,使其常作為戎服來使用,與之搭配的作戰(zhàn)服飾最基本的是加在衫或襖上的裲襠鎧。武士圖中所繪人物內(nèi)著袴褶服,身衣的主要形制為上衣為寬袖,下著大口褲,衣擺呈敞開狀或飄拂下垂。

第二類為裲襠明光鎧,外穿于武士的袴褶服之上,形制介于裲襠鎧與明光鎧之間。裲襠鎧的形制與襠衫一樣,腰部以上分為前、后兩片,分別遮蔽前胸和后背,肩部用活舌帶扣皮帶連接,腰部有束帶,到了南北朝時(shí)期逐漸成為軍隊(duì)中的主要裝備,且被定為是武官的主要服制。自北魏建立至北朝滅亡,襠鎧在各地出土的人物形象資料中均有大量發(fā)現(xiàn)。明光鎧的是一種較名貴的鎧甲,在三國時(shí)期已出現(xiàn)。[5]其普及時(shí)間要晚于兩襠鎧,裲襠明光鎧應(yīng)為兩襠鎧的發(fā)展,多見于鎮(zhèn)墓的武士形象。這種鎧甲的形制為胸前和背后有大型的金屬圓護(hù),因其在戰(zhàn)場上可以反射出耀眼的光輝,故而稱為明光鎧。北周將領(lǐng)蔡祐就曾披著這種鎧甲參加北齊與北周在邙山的戰(zhàn)斗,《周書·蔡祐傳》:“祐時(shí)著明光鐵鎧,所向無前。”明光鎧到北朝末期日趨流行,并逐漸取代了裲襠鎧。據(jù)考古資料顯示,李賢墓壁畫中的武士形象均著裲襠明光鎧,并且在裲襠鎧上加圓護(hù),肩部無披帛。

根據(jù)現(xiàn)有考古資料,北朝的足衣比較清楚者有履和靴兩種。北朝鞋履的款式主要體現(xiàn)在鞋頭、鞋跟和鞋底部分,尤以鞋頭最為顯著,主要有圓頭、高頭、方頭、笏頭等形制。從李賢墓壁畫的武士形象來看,所繪武士穿著的鞋履往往被褲裝遮蓋,僅暴露履頭部分,很難看清其具體的形制。圖像資料顯示,李賢墓墓室壁畫中武士所著履頭主要有尖頭與方頭麻履兩種。

2.2.2 女樂伎從圖

因?yàn)楸背远嘀L裙,鞋履部分易被覆蓋,加之墓室壁畫的損毀情況不一,現(xiàn)存完整的壁畫數(shù)量較少,故對(duì)李賢墓室壁畫中的侍女形象的服飾特征,主要從女樂伎圖中人物形象的發(fā)式、身衣兩個(gè)方面來加以分析。

從李賢墓的圖像資料觀察來看,墓室壁畫中所繪女樂伎從人物的發(fā)式為頭梳高立的雙發(fā)髻(圖2),雙丫髻最初是未成年男女扎束的發(fā)式,之后逐漸成為宮廷侍女、侍婢丫環(huán)的發(fā)式,一般年紀(jì)較輕的侍者常梳此種發(fā)式。[6]雙丫髻通常將頭發(fā)分為左右兩股,發(fā)髻呈扁圓狀,分別盤結(jié)于頭頂。

圖2 李賢墓侍女圖

女樂伎從圖的身衣情況大致為寬袖襦服與長裙兩種,身衣的具體形制為內(nèi)穿圓領(lǐng)衫或交領(lǐng)服,外著寬袖服,下裹長裙,且腰間束帶。北魏遷洛后,常服以寬衣博袖為主,北魏分裂以后的東、西魏以及后來的北齊、北周時(shí)期,各種服飾雜糅并存。北朝女子服飾比較明顯的特征是式樣由上長下短變?yōu)樯蟽€下豐,由寬衣博帶變?yōu)檎渚o身,但李賢墓中的女樂伎從所著服飾仍為寬袖的形制。

在女性服飾的搭配方式上,北朝最為常見和典型的女子服裝搭配樣式為頭梳各式發(fā)髯,上著寬袖短襦衫,下著及地長裙,腰間系束大帶,紳帶飄垂,極具拖逸之感,為女性形象增添了些許嫵媚。

2.3 藝術(shù)特征

武士壁畫反映了北周墓葬繪畫的風(fēng)采,在壁畫的人物塑造方面,其比例與位置安排都恰如其分。北周墓道壁畫中手拄儀刀的門吏和儀衛(wèi)形象,與鄧縣南朝墓同類畫像比較一致。鄧縣在西魏時(shí)已經(jīng)并入北朝領(lǐng)土,有學(xué)者推測北周墓葬壁畫受到這一地區(qū)的影響,并經(jīng)過隋代短暫的變革而加以發(fā)展和固定化。[7]值得注意的是,無論是武士還是女樂伎從,李賢墓墓室壁畫中人物形象的服飾衣擺皆有向墓室飄拂之動(dòng)感。魏晉南北朝時(shí)期服飾的變化,一定程度上受到佛學(xué)文化中開放思想的影響,飄帶等形制成為人們?cè)诜椛鲜惆l(fā)內(nèi)心情感的一種方式。

在壁畫的用色上,李賢墓的墓室壁畫整體用色較為簡單,與田弘墓壁畫的用色相類似,均使用了白色、紅色、黑色這三種色彩。在人物的面部與著裝的用色上,諸如眉弓、鼻梁,以及服飾衣褶等處皆施以漸變暈染的紅粉色,色彩鮮艷、形塑度高且附著力強(qiáng),而人物整體的外輪廓?jiǎng)t以流暢的黑色線條勾勒,給人穩(wěn)重與平和之感。李賢墓的墓室壁畫以豪放粗拙的寫實(shí)技法,描繪了墓主人生前作幕府將軍時(shí)顯赫的儀仗陣容和宮室生活,畫面具有輕松雅致、活潑奔放的藝術(shù)特征。

3 結(jié)語

北朝時(shí)期尤其是北齊、北周時(shí)期,是目前中國墓葬考古發(fā)現(xiàn)的壁畫墓數(shù)量最多的時(shí)期。寧夏固原是古代絲綢之路東段北道上的重鎮(zhèn),由于其固原特殊的地理位置,使之成為西域中亞文化、草原游牧文化和中原農(nóng)耕文化碰撞融合之地。北朝后期的北周是中國古代史中一個(gè)轉(zhuǎn)承隋唐的小階段,從李賢墓室壁畫中的武士與女樂伎從這兩類主題人物的形象,我們可以發(fā)現(xiàn),這一時(shí)期的服裝既保留了漢文化的“禮”,又融合了少數(shù)民族的實(shí)用,是處于一個(gè)大動(dòng)亂、大融合時(shí)代中特有的現(xiàn)象。諸如武士圖中所繪的褲褶服、裲襠明光鎧等服裝都是從北方游牧民族傳入中原地區(qū)的異族服飾文化,由于這些服飾具有優(yōu)越的實(shí)用性和功能性而為漢族人民所吸收,從而使?jié)h族傳統(tǒng)的服飾文化更加豐富多樣。李賢墓中發(fā)現(xiàn)的墓葬壁畫,豐富了我們對(duì)于北朝時(shí)期壁畫墓的研究,而墓室壁畫中所繪的各類人物形象則反映了軍事與世俗、漢族與少數(shù)民族等多元文化之間的包容性和再創(chuàng)性。