子宮囊性腺肌瘤1例及文獻回顧

吳思寧 溫丹婷 彭輝 葉潤英

1廣州中醫藥大學第二附屬醫院婦科,廣州 510000;2廣州中醫藥大學第二附屬醫院病理科,廣州 510000

子宮腺肌病是一種良性疾病,其特征是子宮內膜腺體和間質異位到子宮肌層內,形成彌漫性或局限性肥大的增生肌層組織,臨床上可導致嚴重的痛經、月經過多和慢性盆腔痛[1-4]。子宮囊性腺肌瘤(病)屬罕見類型,國內外報道極少。目前該病的發病機制尚不清楚。本文對廣東省中醫院二沙島醫院婦科診治的1 例子宮囊性腺肌瘤臨床病例進行分析及相關文獻資料復習,以進一步認識本病。

1 臨床資料

患者,女,22 歲,未婚育,因“經行腹痛進行性加重4 年余”于 2017 年 9 月 5 日就診。13 歲初潮,起初無痛經,月經量色質正常。4 年前開始出現痛經,VAS 評分為1~2 分,后逐漸加重,近半年口服藥物止痛無效,需酮咯酸氨丁三醇等止痛針對癥處理,VAS評分10分。既往無手術史。婦科檢查:宮頸光滑,無舉擺痛,子宮飽滿,質中,活動可,壓痛(+)。CA125 39.55 U/ml,CA199 66.44 U/ml。外院第1次婦科超聲:右側殘角子宮并宮腔積血可能(33 mm×29 mm×33 mm),建議月經前復查;第2 次婦科超聲(經前):子宮右側壁實形不勻質腫塊,考慮子宮內膜異位病灶(腺肌瘤)可能,建議月經期復查;第3 次婦科超聲(經期):腫塊內部囊腔內積液量較前明顯增加,考慮子宮內膜異位病灶(腺肌瘤)可能性大,殘角子宮等其他未完全除外。本院MRI:子宮肌層信號不均勻,注意子宮腺肌病;右側壁見一類圓形異常信號,邊界尚清,直徑為2.0 cm,信號不均勻,T1WI呈不均勻高信號,T2WI呈等高信號,見液平面,增強后未見強化,周圍環形長T1 短2信號影環繞;內膜增厚,邊界清晰,結合帶完整。子宮右側壁病灶,考慮子宮內膜異位囊腫,見圖1 A、B、C。

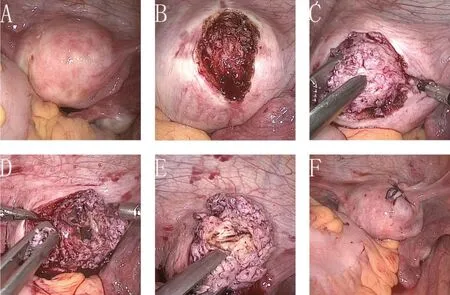

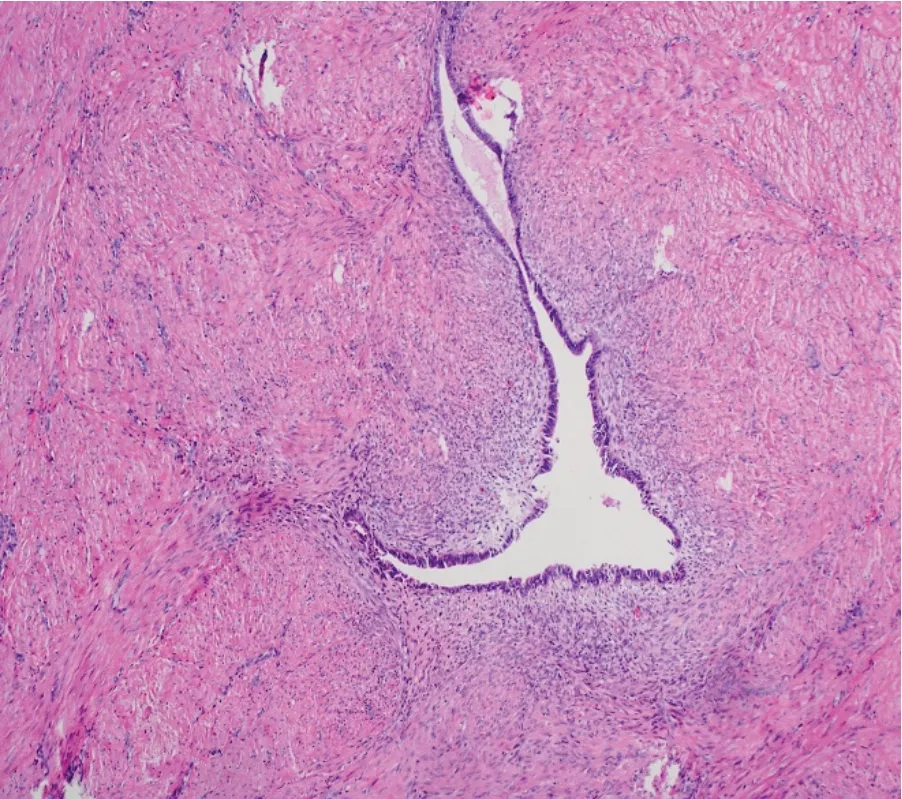

術前診斷考慮子宮腺肌病并腺肌瘤,遂全身麻醉下行腹腔鏡下子宮腺肌瘤剔除術+宮腔鏡檢查+診刮術,術中宮腔鏡見內膜增厚,前壁絮狀內膜漂浮,表面未見異型血管,宮腔形態正常,雙側宮角正常。腹腔鏡下盆腔未見明顯內膜異位病灶,子宮稍大,子宮右側壁略隆突,雙側輸卵管、卵巢外觀正常;在子宮底肌層肌內注射稀釋的垂體后葉素6 U(加0.9% 生理鹽水配至60 ml),子宮收縮變色后見右前壁隆突明顯,大小3.5 cm×3.0 cm,位于圓韌帶起點(圖2 A)。用單極電鉤于病灶表面切開直達瘤體(圖2 B),銳性分離瘤體與周圍肌層組織,邊界欠清(圖2 C),考慮腺肌瘤,將其完整切除,其中腺肌瘤含有囊腔,囊腔表面光滑如內膜樣(圖2 E),其內可見巧克力樣液體流出(圖2 D),用1號可吸收線全層連續扣鎖縫合子宮創面(圖2 F)。病理:子宮腺肌瘤(圖3);增生期狀態子宮內膜。

隨訪:痊愈出院,出院后門診完成6 療程GnRHa 治療,同時配合中藥調理體質。術后隨診18 個月,痛經未再發作,復查CA125 正常,超聲檢查未見病灶復發(圖1 D:術后2月;圖1 E:術后18月)。

2 討 論

2.1 臨床特點 子宮腺肌病通常以充滿血液的小囊呈簇狀分布在子宮肌層內,其小囊的直徑很少大于5 mm;在極少數情況下,若出現小囊直徑≥1.0 cm,則視為單個囊腫,且囊內常常充滿巧克力棕色液體,即子宮囊性腺肌瘤[1-4]。

Tamura M 等[4]于 1996 年首次提出青少年型子宮囊性腺肌瘤的概念,指出本病是發生于子宮肌壁間的孤立包塊,其內含巧克力樣液體,且與宮腔不相通,病理類似子宮腺肌瘤。既往的病例報道中,患病人群以未生育的青春期女性居多,常常以初潮后不久出現嚴重的痛經就診[5-8]。本案例完全符合該類型疾病的發病特點,但子宮囊性腺肌瘤(病)不僅僅限于青春期或青少年女性。針對已生育的女性患者,國內有學者提出,鑒于其研究病例中均提示病灶位于子宮肌壁間、鄰近圓韌帶起點處、孤立存在、與宮腔不相通,所以該學者認為命名為特殊部位孤立性子宮囊性腺肌瘤更妥當[9]。

2.2 發病機制 由于子宮囊性腺肌瘤(病)屬于罕見類型,目前該病的發病機制尚不清楚,主要歸為以下兩方面。⑴原發性病變:該類型可能是先天性;由于胚胎發育中苗勒氏管部分受損,殘留的苗勒氏管在初潮后雌激素的作用下,由于周期性出血形成了囊腔。⑵繼發性病變:多發生于子宮手術操作史后;可能是在炎癥與感染的作用下,子宮基底層內膜向肌層浸潤生長,形成該病變;創傷是該類疾病發生的誘因[4,10]。本病例屬于典型的青少年型子宮囊性腺肌瘤,既往無手術史,屬于原發性病變。鑒于子宮腺肌病靠近內膜的內肌層與子宮內膜共同起源于苗勒氏管的胚胎學說,筆者認為子宮內膜組織的化身以及周圍肌層細胞的增殖可能是本病的發病機制。

圖1 A、B、C:子宮囊性腺肌瘤的MR矢狀面、橫斷面、冠狀面典型圖像;D:術后2月B超圖;E:術后18月B超圖

圖2 A:子宮右前壁隆突;B:單極電鉤于病灶表面切開直達瘤體;C:瘤體與周圍肌層邊界欠清;D:腺肌瘤含有囊腔;E:其內可見巧克力樣液體流出;F:縫合子宮創面

圖3 子宮囊性腺肌瘤病理切片(HE染色,×40)

2.3 診斷及鑒別診斷 目前尚無統一的臨床診斷標準。早在 2010 年,Takeuchi H 等[7]就已經提出青春期子宮囊性腺肌瘤(juvenile cystic adenomyosis,JCA)的診斷標準:⑴年齡≤30 歲;⑵影像學檢查可見病灶囊腔直徑≥1.0 cm,與宮腔不相通,并且病灶周圍發現過度增生的子宮肌層;⑶臨床癥狀見嚴重痛經。JCA 是囊性腺肌病中最常見的類型,年齡以13~30 歲居多,囊腫直徑多介于 10~30 mm[11-12]。同年,Acién P 等[13]將該病命名為附屬的有囊腔的子宮包塊,并提出新的診斷標準:⑴孤立的、附屬的、內含囊腔的包塊;⑵子宮、雙附件結構正常;⑶手術切除病灶,并行病理分析;⑷囊腔表面光滑,并見子宮內膜腺體及間質;⑸囊腔內為巧克力樣液體;⑹無子宮腺肌病病灶(如果子宮被切除),但囊腔周圍的子宮肌層可見子宮腺肌病病灶,而且病灶與周圍肌層組織無明顯假包膜。筆者認為,后者提出的診斷標準更為客觀全面。本案例均符合以上2 種診斷標準,屬于青春期子宮囊性腺肌瘤(病)。

另外值得注意的是,本病例術前多次超聲診斷均提示需與殘角子宮相鑒別。這表明,JCA 在臨床上容易被誤診為殘角子宮。實際上,它們是兩種截然不同的疾病。殘角子宮為一側苗勒管發育不良,與對側單角宮腔不相通;而且若殘角子宮內有內膜存在,能引起因經血梗阻造成宮腔內積血導致的周期性腹痛;另外,子宮畸形臨床上還常見伴隨泌尿系統畸形。而囊性腺肌瘤(病)是苗勒管發育不良產生的殘跡,繼發于腺肌病病灶內膜反復出血的集聚。臨床上,通過輸卵管造影、系統的超聲檢查或MRI可鑒別;尤其是盆腔MRI在子宮畸形[12]、子宮腺肌病方面的診斷有明顯優勢。另一方面,術中必要時可先行診斷性宮腔鏡檢查以進一步確認診斷。除此以外,囊性腺肌瘤(病)還需與子宮囊腫、子宮肌瘤囊性變、其他妊娠相關疾病相鑒別。

病理方面,子宮囊性腺肌瘤的囊性區域,與周圍腺肌癥病灶或肌層界限欠清[14];鏡下所見囊壁周圍被肥大增生的肌層組織覆蓋。而子宮肌壁間子宮內膜異位囊腫與周圍組織或肌層之間有清楚的界限。鏡下見囊性區域鄰近的肌層組織均無明顯增生、肥大[15]。

2.4 治療 子宮囊性腺肌瘤(病)通常對非甾體類抗炎藥、口服避孕藥等治療無效[4]。手術治療是首選。尤其針對JCA 患者,腹腔鏡下切除病灶是更為合適的選擇,不僅可以提供更好、更快的恢復,而且大大降低盆腔粘連的風險[10]。由于病灶與周圍肌層組織無明顯界限,為減少殘留病灶或醫源性子宮囊性包塊發生,筆者建議由在子宮內膜異位癥方面有豐富手術經驗的醫生進行操作。另外,多數病例術中所見子宮均勻增大,無明顯外凸病灶,應用小劑量稀釋的垂體后葉素不僅能讓病灶外隆,而且還有明顯的止血效果;必要時還可輔助超聲在無菌操作下進行定位。術后根據生育需求、痛經程度以及病灶大小,可選擇個體化藥物輔助治療方案,如GnRHa、曼月樂環等。本案例中,該患者術后給予6 療程的GnRHa 輔助治療,隨訪至今痛經緩解100%,影像檢查未見復發。

2.5 重視隨訪,警惕惡性病變 據報道,經手術治療后部分患者妊娠,成功分娩[7]。子宮囊性腺肌瘤(病)目前被認為是一種良性疾病,盡管腺肌癥惡性變的概率不高,但我們也仍要警惕并做好隨訪。2014 年,日本學者報道了1例囊性子宮腺肌病引起子宮內膜樣腺癌的罕見病例;患者為67歲無癥狀婦女,發現子宮肌瘤囊性變3年,并增大明顯2周,入院行腹式全子宮切除術及雙附件(輸卵管卵巢)切除術,術后石蠟病理提示子宮后壁腫瘤為中分化子宮內膜樣腺癌;腫瘤明顯遠離內膜腔;其余肌層及內膜層、宮頸、雙附件均未見病灶;腹腔沖洗液未發現惡性細胞。進一步明確子宮內膜樣腺癌是由囊性子宮腺肌病引起。該患者術后接受了6個療程的紫杉醇和卡鉑輔助化療。術后16個月未發現轉移或復發[16]。因此,臨床上要警惕子宮囊性腺肌瘤(病)具有惡性變的風險,并重視長期隨訪中影像學檢查的重要性和必要性。