慢性阻塞性肺疾病合并外周血管病的危險因素

杜樹微

沈陽市第一人民醫院呼吸內科,遼寧沈陽 110041

慢性阻塞性肺疾病為臨床最常見的慢性呼吸疾病,其病理生理特點為氣流不可逆性受限,隨著病程的延長本病患者病死率和致殘率均顯著增高[1]。流行病學調查研究提示,我國慢性阻塞性肺疾病患病總人數接近1個億,尤其是40歲以上人群其發病率高達15%,已經成為一種嚴重的社會公共衛生問題[2]。外周血管疾病是慢性進行性外周血管循環功能障礙相關疾病,可發生于全身多處血管,有尤以頸部、腎臟、腸系膜及四肢血管多見[3],可導致靶血管發生動脈粥樣硬化、血管狹窄、血栓形成等[4]。慢性阻塞性肺疾病與外周血管疾病兩者發病危險因素之間存在一定交互性[5],且兩者臨床發病相對隱匿、無特殊臨床改變,一旦兩者同時發病則將導致患者病情顯著加重、早期出現危及生命的并發癥,導致預后不良[6]。故本研究通過回顧性分析來探討慢性阻塞性肺疾病合并外周血管病的相關危險因素,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析2016年12月~2019年12月沈陽市第一人民醫院收治的80例慢性阻塞性肺疾病接受外周血管疾病相關檢查患者的臨床資料。其中診斷存在明確外周血管疾病患者40例為發病組,排除外周血管疾病患者40例為未發病組。所有針對外周血管疾病的診斷均通過下肢血管超聲、計算機斷層靶血管造影等檢查。納入標準:①年齡18歲以上;②精神狀況正常、病例資料完整。排除標準:①存在支氣管哮喘、支氣管肺癌、肺間質性疾病者;②患有其他部位惡性腫瘤者;③患有肺結核以及入院前6個月內曾行外科手術治療者;④既往下肢骨折者;⑤患有全身免疫系統疾病者。本研究經醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 觀察指標

針對慢性阻塞性肺疾病實施外周血管疾病相關檢查,明確是否合并外周血管相關疾病,并針對是否合并外周血管相關疾病患者的一般資料進行研究,分析性別、年齡、吸煙史、飲酒史、合并高血壓、合并肺源性心臟病、合并2型糖尿病、合并高脂血癥及合并冠心病對慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病發病的影響。

1.3 統計學方法

采用SPSS 20.0 統計學軟件進行數據處理,計量資料以均數±標準差(±s)表示,危險因素分析通過單因素方差χ2檢驗及多因素Logistic回歸分析進行,相關性分析以Pearson 法進行,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

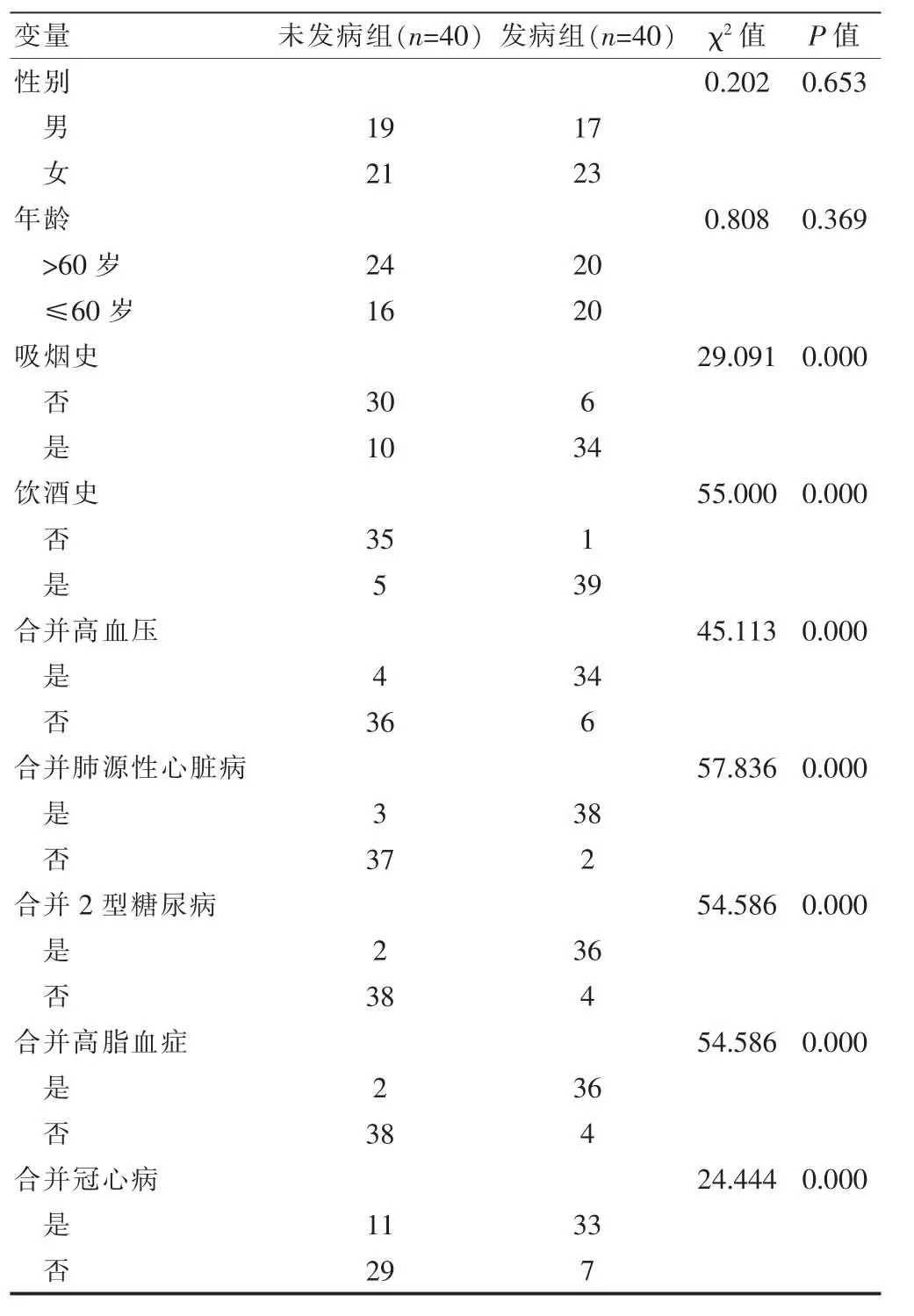

2.1 慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病危險因素的單因素分析

單因素分析結果提示,兩組的吸煙史、飲酒史、合并高血壓、合并肺源性心臟病、合并2型糖尿病、合并高脂血癥及合并冠心病比較,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病危險因素的單因素分析

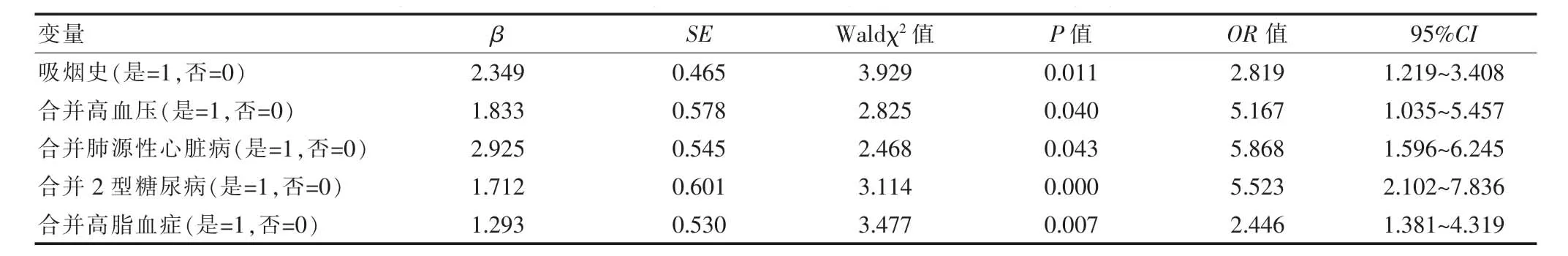

2.2 慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病發病的多因素Logistic回歸分析

多因素分析結果提示,存在吸煙史(β=2.349,OR=2.819,95%CI=1.219~3.408)、合并高血壓(β=1.833,OR=5.167,95%CI=1.035~5.457)、合并肺源性心臟病(β=2.925,OR=5.868,95%CI=1.596~6.245)、合并2型糖尿病(β=1.712,OR=5.523,95%CI=2.102~7.836)及合并高脂血癥 (β=1.293,OR=2.446,95%CI=1.381~4.319)為慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病發病的獨立危險因素(P<0.05)(表2)。

2.3 慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病患病率與各獨立危險因素相關性分析

Pearson 相關性分析發現慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病患病率與吸煙史時間、合并2型糖尿病病程、合并高血壓病程、合并高脂血癥病程、合并肺源性心臟病病程和合并冠心病病程等呈正相關(r=0.569、0.638、0.469、0.595、0.633 和0.518,P<0.05)。

表2 慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病發病的多因素Logistic回歸分析

3 討論

以往研究證實慢性阻塞性肺疾病是動脈粥樣硬化的獨立危險因素,可導致血管內皮細胞功能受損,機體炎癥因子水平升高,抗氧化能力降低,進而導致外周粥樣硬化斑塊、血管內皮細胞損傷甚至導致血栓形成與血管堵塞等[7-8]。慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病患者多累及頸動脈、腎動脈及血脂動脈等,可通過超聲血管、血管造影等確診,明確動脈內-中膜厚度及動脈中粥樣硬化斑塊形成情況,從而評估外周血管疾病發生情況[9]。同時有研究提示慢性阻塞性肺疾病與外周血管疾病同時發病時,機體炎癥因子顯著升高、抗氧化功能明顯降低,血管內皮功能減低,而且其發生心腦血管等重要臟器并發癥的風險明顯增高[10-11]。

針對慢性阻塞性肺疾病并發外周血管疾病的危險因素進行分析發現,存在吸煙史、存在飲酒史、合并高血壓、合并肺源性心臟病、合并2型糖尿病、合并高脂血癥及合并冠心病為慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病發病的相關危險因素。另外吸煙史、高血壓、肺源性心臟病、2型糖尿病、高脂血癥為慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病發病的獨立危險因素。同時針對慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病患病率與各獨立危險因素相關性分析發現,慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病患病率與吸煙史時間、合并2型糖尿病病程、合并高血壓病程、合并高脂血癥病程、合并肺炎性心臟病病程和合并冠心病病程等均呈正相關。

吸煙是目前公認的慢性阻塞性肺疾病及動脈粥樣硬化發病的獨立危險因素,可能是因為香煙中的尼古丁等大量氧自由基吸入機體后引起的血管內皮細胞損傷[12],同時降低血管內皮細胞中一氧化氮合酶活性,進而導致血管損傷加重,從而并發外周血管疾病[13]。另外高脂血癥者其因脂質代謝障礙,導致血管平滑肌細胞脂質沉積,進而加重外周血管相關疾病的發生[14]。同時高血壓、冠心病則因機體長時間的血壓升高導致血管粥樣硬化形成、體內血管緊張素水平增高、兒茶酚胺分泌量增高,出現外周血管阻力的增高導致局部組織的缺氧及乳酸堆積,進而導致外周血管疾病的發生[15]。2型糖尿病則應胰島素抵抗,長期慢性的血糖升高,出現血管內皮細胞損傷加重,抗氧化能力降低,最終導致外周血管疾病的發生[16]。最后肺源性心臟病患者呼吸功能及循環功能雙重影響出現缺氧與二氧化碳潴留,慢性缺氧則可引起血管內外膜增殖,引發血管平滑肌功能障礙,引起巨噬細胞攝取膽固醇比例增高[17],加重動脈粥樣硬化的形成,心功能不全則可因心臟泵血功能降低,出現血管阻力增高,進而出現血液粘滯度增高,繼發紅細胞增多導致高凝狀態等,最終激活血小板引起外周血管疾病[18]。

綜上所述,吸煙史、高血壓、肺源性心臟病、2型糖尿病、高脂血癥為慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病發病的相關及獨立危險因素,且其病程與慢性阻塞性肺疾病合并外周血管疾病患病率呈正相關。