難治性貧血和巨幼細胞性貧血骨髓形態學檢驗結果的比較

張 瑩

內蒙古自治區包頭市腫瘤醫院檢驗科,內蒙古包頭 014030

難治性貧血屬于臨床較常見骨髓增生異常綜合征,且以50歲以上人群作為主要發病群體[1]。巨幼細胞性貧血的誘發原因是缺乏葉酸、維生素B12等,進而導致機體細胞中DNA 合成障礙,從而明顯降低骨髓造血細胞數量,并且隨著病情逐步發展,最終誘發貧血的發生[2]。骨髓造血細胞的特點主要包括胞質、胞核的發育以及成熟均不同步,即細胞產生巨幼變[3-4]。難治性貧血及巨幼細胞性貧血均為臨床較為特殊的貧血種類,且兩者之間的臨床癥狀表現十分相似,外周血象特征也非常相似,因此容易出現誤診等問題[5]。本研究旨在探討難治性貧血和巨幼細胞性貧血骨髓形態學檢驗結果的比較,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2017年1月~2019年12月包頭市腫瘤醫院50例難治性貧血患者作為難治性貧血組,同期選取包頭市腫瘤醫院收治的50例巨幼細胞性貧血患者作為巨幼細胞性貧血組。難治性貧血組中,男23例,女27例;年齡23~69歲,平均(41.65±3.50)歲。巨幼細胞性貧血組中,男25例,女25例;年齡22~67歲,平均(41.45±3.75)歲。兩組的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。所有患者均符合關于《血液病診斷及療效標準》[6]中的難治性貧血診斷標準、巨幼細胞性貧血診斷標準。本研究經醫院醫學倫理委員會批準,參與研究者均知情同意。納入標準:①具備臨床典型的血象改變;②骨髓中巨幼紅細胞數量增加明顯。排除標準:①臨床資料未齊全患者;②伴有凝血功能障礙患者;③妊娠期或者哺乳期患者;④伴有精神障礙疾病患者。

1.2 方法

兩組患者均接受骨髓形態學檢驗,鑒別診斷方法具體實施如下:指導并協助患者調整體位為側臥位,借助實施髂后上棘穿刺,并標記好臀部上方突出地方、骶椎兩旁骨性突出地方;同時,臨床醫護人員應佩戴無菌手套,并對已標記部位皮膚開展常規消毒、鋪巾;借助給予局部麻醉(2%利多卡因,廣州卡芬生物科技有限公司;生產批號:20170320),然后固定好穿刺部位皮膚(選擇左手示指、左手拇指),以右手持針,并且于骨面上方垂直刺入骨髓腔中;選擇已備好20 mL干燥注射器,進行抽取骨髓液(少量便可,0.1~0.2 mL),并準備好骨髓涂片5~6 張,借助開展骨髓細胞形態學檢驗;進行周圍靜脈血抽取,以進行血常規檢查(應制作外周血涂片2 張);完成抽取后,以膠布加壓固定;均用瑞吉氏染色液進行兩種涂片染色,操作者在顯微鏡輔助下觀察檢驗。

1.3 觀察指標及評價標準

比較兩組患者:①有核紅細胞過碘酸-堿性復紅染色(PAS)陽性率情況;②外周血形態,包括幼稚紅細胞陽性、幼稚粒細胞陽性、淋巴樣小巨核細胞陽性、紅系病變;③骨髓形態,包括多核小巨核細胞陽性、紅系巨幼變、粒系巨幼變;④巨幼變紅細胞體積,包括巨幼變原始紅細胞、巨幼變早幼紅細胞、巨幼變中幼紅細胞。

1.4 統計學方法

采用SPSS 23.0 統計學軟件對數據進行分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,兩組間比較采用采用χ2檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者有核紅細胞PAS陽性率的比較

難治性貧血組的有核紅細胞PAS陽性率為80.00%(40/50),巨幼細胞性貧血組的有核紅細胞PAS陽性率為4.00%(2/50),難治性貧血組患者的有核紅細胞PAS陽性率高于巨幼細胞性貧血組,差異有統計學意義(χ2=59.2775,P<0.05)。

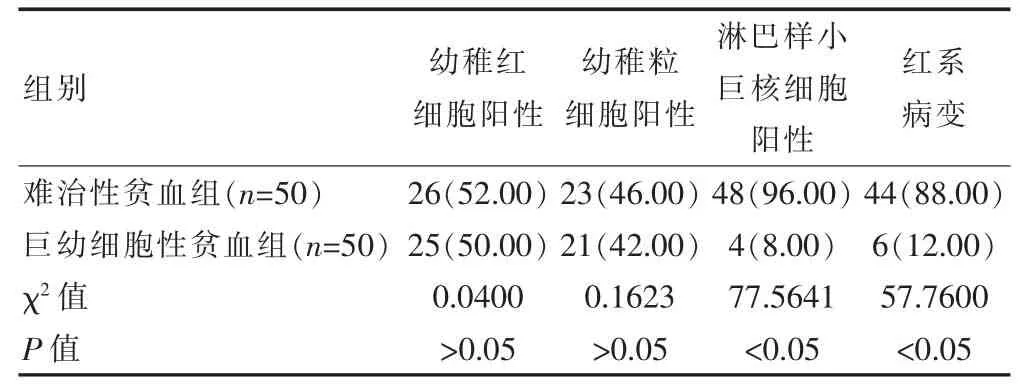

2.2 兩組患者外周血形態學的比較

兩組的幼稚紅細胞陽性發生率、幼稚粒細胞陽性發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);難治性貧血組患者的淋巴樣小巨核細胞陽性率、紅系病變發生率高于巨幼細胞性貧血組,差異有統計學意義 (P<0.05)(表1)。

表1 兩組患者外周血形態學的比較[n(%)]

2.3 兩組患者骨髓形態學的比較

兩組患者的多核小巨核細胞陽性率、紅系巨幼變發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);難治性貧血組患者的粒系巨幼變發生率高于巨幼細胞性貧血組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組患者骨髓形態學的比較[n(%)]

2.4 兩組患者巨幼變紅細胞體積的比較

兩組患者的巨幼變中幼紅細胞體積比較,差異無統計學意義(P>0.05);難治性貧血組患者的巨幼變原始紅細胞體積、巨幼變早幼紅細胞體積均小于巨幼細胞性貧血組,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組患者巨幼變紅細胞體積的比較(um,±s)

表3 兩組患者巨幼變紅細胞體積的比較(um,±s)

組別 巨幼變原始紅細胞巨幼變早幼紅細胞巨幼變中幼紅細胞難治性貧血組(n=50)巨幼細胞性貧血組(n=50)t值P值15.85±5.35 20.30±4.95 4.3171<0.05 14.95±3.35 21.55±5.15 7.5962<0.05 14.55±3.05 13.90±2.95 1.0832>0.05

3 討論

由于人體骨髓中存在紅細胞異常、發生增生等情況,因此針對巨幼細胞性貧血、難治性貧血的臨床診斷中,容易出現誤診等問題,且對疾病治療和預后均造成非常不利的影響[7-8]。

在臨床醫學上,骨髓細胞形態檢驗主要是對患者進行穿刺抽取骨髓液,接著進行骨髓液制片、染色;接著操作者在顯微鏡下檢驗骨髓細胞形態、組化染色等[9]。骨髓細胞包括漿系統、單系統、淋系統、巨系統、紅系統、粒系統等,而且臨床普遍運用于腫瘤浸潤、臨床監測、疾病鑒別等方面的診斷[10]。臨床相關研究結果顯示,骨髓細胞形態檢驗對于巨幼細胞性貧血、難治性貧血兩種疾病鑒別診斷效果顯著[11-12]。研究結果提示:①難治性貧血組的有核紅細胞PAS陽性率升高,說明難治性貧血患者的骨髓形態以病態造血為主[13];②難治性貧血組的淋巴樣小巨核細胞PAS陽性率、紅系病變發生率較巨幼細胞性貧血組升高,表明難治性貧血患者可出現紅細胞產生巨幼樣變現象、活躍增生現象等,表明骨髓形態學檢驗可以利于兩種疾病的鑒別診斷[14];③難治性貧血組的粒系巨幼變發生率升高,表明骨髓形態中巨幼變是巨幼細胞性貧血患者的主要表現,而且細胞質比較豐富,同時可見染色質呈特殊疏松間隙、均勻,部分患者可合并幼核老漿現象等[15];④難治性貧血組的巨幼變原始紅細胞體積、巨幼變早幼紅細胞體積減少,提示巨幼細胞性貧血患者和難治性貧血患者之間,巨幼變原始紅細胞與巨幼變早幼紅細胞體積均存在差異,可以作為鑒別依據。

綜上所述,臨床針對難治性貧血與巨幼細胞性貧血進行鑒別診斷中實施骨髓形態學檢驗,應強調巨核系病態造血特別是淋巴樣小巨核細胞現象,并結合巨幼細胞性貧血疾病特點對巨幼變幼紅細胞體積進行重點檢測。有核紅細胞PAS陽性率可以作為難治性貧血及巨幼細胞性貧血的臨床鑒別診斷依據。