喇叭形互通立交細節設計要點

(新疆交通規劃勘察設計研究院,新疆 烏魯木齊 830006)

一、概述

喇叭形互通式立體交叉因具有設計簡單、出入口形式單一便于識別、工程占地規模小、易于設置匝道收費站等優點,被廣泛應用于三路立體交叉中。它通常配合分離式或其他形式立體交叉使用,有時也應用于四路立體交叉中。

相關規范在平面、縱斷面、橫斷面、連接部等方面都提出了詳細的設計控制指標,但在實際工程設計中仍有一些細節設計需引起重視。

二、細節設計要點

(一)選型

喇叭形互通立交存在A型和B型,很多設計人員在選型時,往往優先選用A型,主要原因是B型喇叭立交存在以下問題:在右轉出口匝道的減速車道后接內環匝道,類似于長直線后接小半徑曲線,行車不安全;根據規范要求接內環匝道的減速車宜采用平行式,在行車軌跡上呈現“S”形,存在行車安全問題;右轉出口匝道分流鼻端后的運行速度過渡段指標難以達到規范要求,設計難度大;右轉出口匝道分流鼻端需設在橋后150m,造成內環匝道沿縱向拉長,喇叭頭嚴重變形不美觀。

立交選型應結合地形地物、工程經濟性、交通流符合性等方面綜合考慮,不應片面追求A型。對于B型喇叭立交,通過調整細節可解決其存在的不足:右轉出口匝道連接分流鼻端置于橋梁之前,鼻端之后匝道采用一段高指標線形,從橋梁副孔穿越后接內環匝道。

(二)匝道編號

匝道編號是對匝道的準確命名,其在方案研究及討論、各階段評審,以及總體協調單位編制協調意見等環節均具有積極作用。原則上對匝道編號沒有明確的條文要求,各設計單位及設計人員均有自己的一套編號原則。筆者建議在一個完整的項目里,采用統一原則對喇叭型立交匝道編號:以主線前進方向右側第1個流出匝道為A匝道,右側第1個流入匝道為B匝道;左側第1個流出匝道為C匝道,左側第1個流入匝道為D匝道,連接匝道為E匝道。

(三)匝道橫斷面類型選用

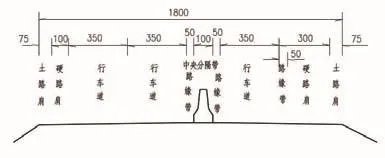

匝道長度是匝道橫斷面類型選用的決定性因素之一。很多設計人員對左轉出口匝道長度的認識存在誤差,導致匝道橫斷面類型選用不合理。匝道長度是指分、合流鼻端之間的長度。以A型喇叭立交為例,左轉出口匝道的長度,為其與主線之間的分流鼻端至其與右轉出口匝道之間的合流鼻端之間距離,該長度普遍大于500m,考慮超車之需,選用“單車道變速車道,雙車道匝道”的類型。當該橫斷面類型與右轉流入匝道橫斷面分布在一個路基橫斷面時,將形成“對向分隔式三車道”的匝道橫斷面類型,如圖1所示。

圖1 ?對向分隔式三車道匝道

在選用匝道橫斷面類型時,設計小時交通量最低控制指標為400pcu,無進一步劃分。然而,在新疆多個工程項目中存在設計小時交通量并不大,但的確具有強烈交通轉換需求而設置喇叭形互通立交的情況。此類立交左轉出口匝道根據規范選用“單車道變速車道,雙車道匝道”的類型明顯浪費。因此,根據工程實際,對設計小時交通量最低控制指標展開了細分:將DDHV<400pcu/h細分為DDHV<120pcu/h和120pcu/h≤DDHV<400pcu/h兩檔。當DDHV<120pcu/h時,相當于平均每分鐘匝道上通行2輛車,以40km/h的車速計算,車頭平均間距約為333m,無需考慮超車之需,因此可選用“單車道變速車道,單車道匝道”類型。

(四)內環匝道平面線性組合

車輛在匝道各個路段行駛的運行速度往往是一個變化值,即:“變化著的車速”。為此,內環匝道平面線形也常采用“水滴”形狀設計方案。

國內有設計人員對“水滴”形的線形組合展開了研究,提出了采用“兩圓卵形線”,即:A1-R1-A2-R2-A3平曲線組合形式。通過工程實踐總結,在“兩圓卵形線”上進行改善后提出“三圓卵形線”,即:A1-R1-A2-R2-A3-R3-A3平曲線組合形式。線形組合指標要求應滿足規范中對卵性曲線的線形組合要求;此外,建議R3(最小圓半徑)=2R2,R3=0.2R1(最大圓半徑)。

此線性組合特點包括:由連接匝道進入內環匝道時,平曲線曲率半徑由大變小(∞→R1→0.2R1→0.1R1),形成連續梯次變化,更能適應“變化著的車速”;連接匝道跨越(或下穿)主線路段基本位于半徑較大(R1)的平曲線范圍內,平縱面組合好,可提前預警駕駛人員后續的平曲線,有利于行車安全;內環匝道平面形狀更加扁平優美;占地面積有所減少。

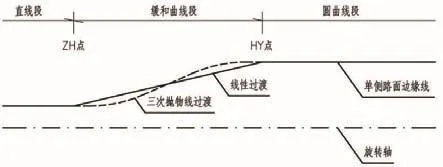

圖2 ?超高過渡方式對比圖

(五)超高過渡段設計

匝道超高過渡方式根據漸變率的不同,采用線形過渡和三次拋物線過渡的兩種方式,如圖2所示。在實際應用中發現:三次拋物線在過渡段兩端的超高漸變率變化較為平緩,但中間路段的超高漸變率增大,加之匝道緩和曲線長度普遍較短,這種增大效應更加劇烈,造成行車不適。建議匝道超高過渡段采用線形過渡方式;主線等具有較長緩和曲線的路線,可采用三次拋物線過渡方式。

三、結語

結合工程實際,筆者分析了喇叭形互通式立體交叉部分細節設計要點。在工程設計過程中,不斷歸納總結分享要點,有利于創建優良品質工程。