葉淺予與徐悲鴻的過往

在葉淺予廣闊的“朋友圈”中,徐悲鴻是比較特殊的一個。兩人都是中國現(xiàn)代人物畫的大家,相識較早,也曾一起在中央美術學院共事五六年,但過往并不密切。按照作家包立民的看法,兩人“是一種不遠不近、不親不疏的關系,始終保持著一段無形的距離”。而橫亙在兩人間的障礙物,便是藝術觀念的不同。

《涼山舞步》葉淺予

20世紀30年代中期,經著名作家、出版人邵洵美介紹,葉淺予與徐悲鴻在南京相識。而初次見面,徐悲鴻無意中給葉淺予留下了狂傲自大的印象。交談中,徐悲鴻認為中國畫的造型基礎是素描,要改造中國畫非得從素描寫實入手,而當時中國畫壇上能畫素描的只有兩個半人,一個是蔣兆和,一個是徐悲鴻,還有半個是梁鼎銘。葉淺予聽了很不舒服。或許是言者無意,聽者有心,葉淺予對徐悲鴻并沒有留下最初的好感。

葉、徐二人再次相見是在1944年5月4日。這一天,葉淺予在重慶中印協(xié)會舉辦“旅印畫展”。用傳統(tǒng)中國畫的筆墨語言畫現(xiàn)代舞蹈人物,是葉淺予由漫畫向中國畫的轉折點,也是他借助速寫畫中國畫的嘗試。但最終能否出一條中國畫的康莊大道,他起初并沒有足夠的把握。于是,他向重慶文藝界著名人士發(fā)出了邀請,想聽聽他們的看法,徐悲鴻也赫然在列。徐悲鴻如約參加了開幕式,并表示祝賀。他在展廳中來回觀摩,并當場訂購了兩幅舞蹈人物。回去后,他又欣然揮筆撰文,對葉淺予的舞蹈人物畫給予了充分肯定,文中有言:“中國此時倘有10個葉淺予,便是文藝復興大時代之來臨了。”

不久,徐悲鴻又請葉淺予到家中看畫,并慷慨表示:“你喜歡什么畫,可任選一幅。”葉淺予難辭盛情,選了一幅《烈馬圖》。事隔半個世紀后,葉淺予曾對包立民感慨地說,盡管他對徐氏心存偏見,但是觀其文,觀其行,又不得不佩服徐先生提攜后進、愛才重才的風范。

兩年之后,徐悲鴻重返北平重組北平藝專教學班子時,居然邀請葉淺予這個從未接受美院專業(yè)訓練的畫壇“草寇”到國畫系任教授,這對葉淺予來說確實是從未想過的破格之幸。時隔36年,葉淺予在其自傳中回憶了當年受命時的心態(tài):“我只知創(chuàng)作,只知向社會學習,只知向報刊供稿,卻不知怎么當老師,真是受寵若驚、不知所措,當時不敢同意。直到1947年,才決定闖一闖美術學院的關。”

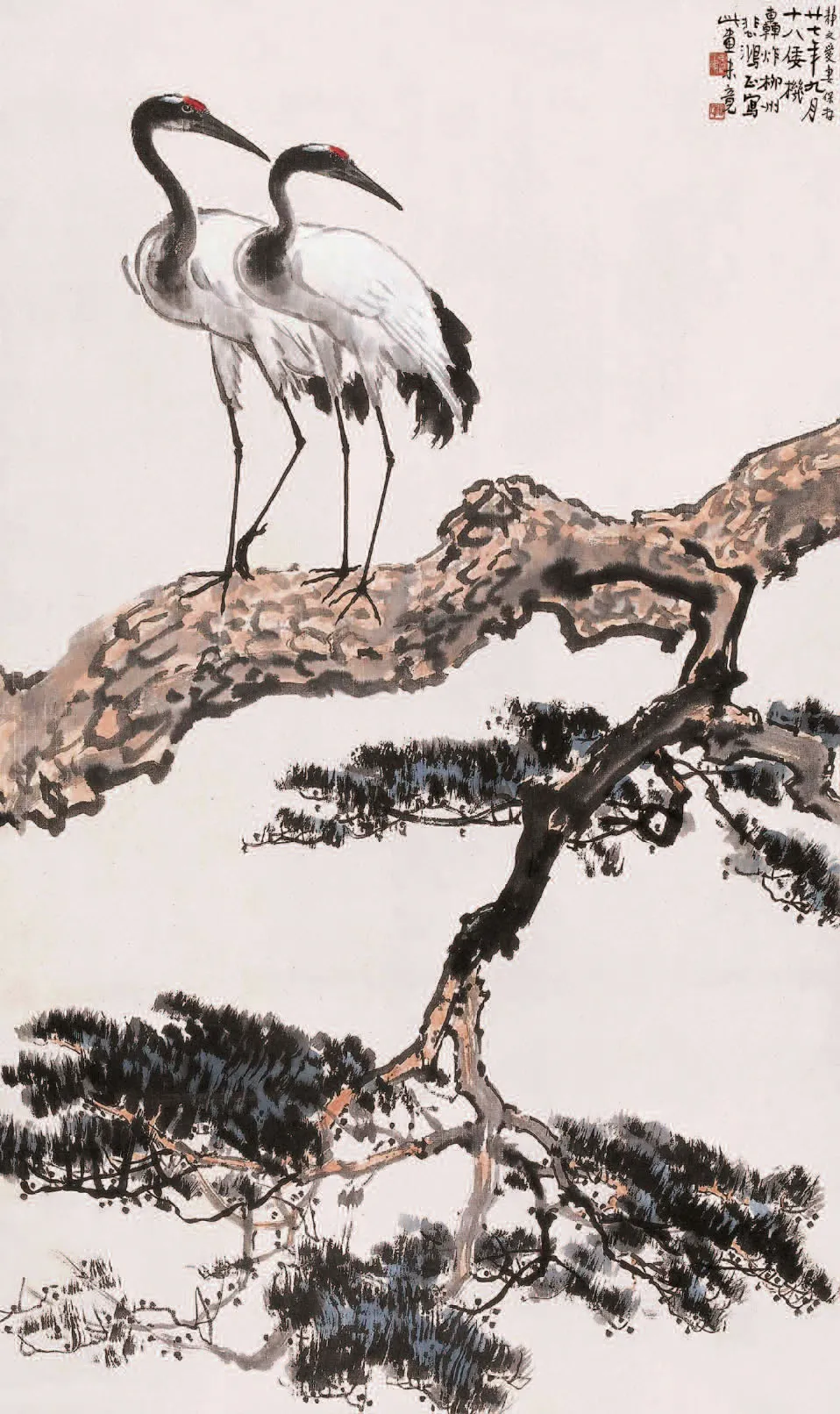

《蒼松雙鶴》徐悲鴻

彼時,北平藝專國畫系執(zhí)行的是徐悲鴻教學體系,造型基礎課主要是木炭素描,畫的對象是人物。徐悲鴻的教法也是素描示范。而這對于從未學過素描的葉淺予來說是無法克服的困難。為此,徐悲鴻特地為他增添了速寫課。一個是素描示范,一個是速寫示范,兩人在教室各教各的,兩套馬車各走一路,倒也并行不悖。

在1949年7月舉辦的全國第一屆文代會上,徐悲鴻被任命為中華全國美術工作者協(xié)會(中國美協(xié)前身)主席,葉淺予被任命為副主席兼秘書長;不久,中央美院成立,徐悲鴻任院長,葉淺予任繪畫系教授。無論從哪個渠道而言,徐悲鴻都是葉淺予的頂頭上司,兩人應該有很多工作上的往來,但私交并沒有建立起來。對此,包立民曾向葉氏詢問個中緣由,葉氏解釋:“原因有兩點:一、他是學院派出身,又是學院派中的當權派;而我是草臺派出身,學院派看不起我,我也不愿攀附他們。二、他的藝術教育主張是以寫實的素描來改造中國畫,以素描代替臨摹,而且認為中國只有兩個半素描畫家。這些主張和看法我不能贊同,道不同不相為謀。”

關于徐悲鴻的繪畫藝術,葉淺予認為:“徐先生的水墨畫一方面得力于中國繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng),另一方面得力于西洋的科學技法。有了這兩種基礎,并使之融會貫通,才有這樣的成就。”但怪異的是,葉淺予在文中評介了徐悲鴻的動物、花鳥,甚至很少畫的山水畫,唯獨對徐氏創(chuàng)作中的重頭戲——人物畫,只字不評。或許當時葉淺予的看法還不成熟,或許心中已有看法,只是不便公開提出來。1979年,他在一篇文章中談到了徐悲鴻人物畫創(chuàng)作的問題:“僅僅于形似,不能達到神似的高度。艾(指理論家艾中信)文所舉徐氏的人體素描,謂已達到盡精微的高度。請問,能不能提升到‘氣韻生動’的造型原則上去呢?”

當年,人物畫家方增先在《美術叢刊》上發(fā)表了《中國人物畫的造型問題》,“訴說在創(chuàng)作造型問題上因不能擺脫素描觀念的束縛而苦惱”。葉淺予看到此文后寫了一篇《方增先的苦惱》,借題闡發(fā)素描之于中國畫教學與創(chuàng)作的戕害,以及中國畫教學的改革策略。他在文中立場鮮明地指出,作為中央美院造型基礎教學的統(tǒng)治思想,徐悲鴻“素描是一切造型藝術的基礎”的主張影響深遠,“長期以來,國畫系不能沖破這一思想的束縛,阻礙學生不能深入鉆研國畫筆墨技法”。他認為“徐氏強烈指責中國文人畫不講造型精確只講筆墨情趣,從而排斥了中國畫以線描結構為造型特征的基礎”有點偏激。最后,他總結道:“學畫要嚴格訓練,造型能力要精益求精,但方法是多種多樣的,道路也是很廣的。”