基于底拖網調查數據的漁業資源質量狀況評價體系構建

——以北部灣為例

粟 麗,陳作志,2,張 魁,2,許友偉,邱永松

(1.中國水產科學研究院南海水產研究所//農業農村部外海漁業開發重點實驗室,廣東 廣州 510300;2.南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州),廣東 廣州 511458)

海洋漁業資源是海洋生態系統的重要組分和海洋捕撈業發展的物質基礎。近海漁業資源對保障食物安全、解決就業和增加漁民收入,以及維系海洋生態安全發揮著重要作用。但近幾十年來,由于過度捕撈、環境污染及氣候變化等原因,我國近海漁業資源出現了不同程度的衰退[1-3]。為應對資源衰退,促進海洋捕撈業的可持續發展,自20 世紀80年代以來,我國政府陸續實施了海洋捕撈漁船數量和功率“雙控”、捕撈產量“零增長”、伏季休漁等一系列措施,對提高全民漁業資源保護意識,延緩資源衰退起到積極作用。

海洋漁業資源質量狀況是可持續發展利用評價的關鍵。目前,圍繞漁業資源質量狀況評價,國內外研究者開展了大量工作,如陳新軍等[4-5]、倪海兒等[6]、Ting 等[7]、Hernandez 等[8]均對漁業資源質量狀況評價指標體系進行了研究和構建。然而,這些評價指標體系大多相對較復雜,數據要求較高或較多,同時較少從科研調查數據出發構建相關評價指標體系。因此,迫切需要根據我國漁業資源調查研究水平及漁業生產統計實際,提出一套反映我國近海漁業管理和捕撈業現狀,同時兼具實用性和科學性的評價指標體系。

底拖網漁業產量在南海捕撈總產量中占比曾高達60%[9],雖然近年來有所降低,但仍為南海海洋漁業的主要生產作業方式。底拖網具有靈活主動、適應性強及漁獲對象廣泛等特點,我國漁業資源調查方法也以底拖網為主。為評價我國近海漁業資源狀況,自2014 年起,農業農村部啟動“近海漁業資源與棲息環境調查”專項,項目第一周期為期5 年,主要以底拖網為主,結合聲學技術開展資源調查和評估工作,該項目積累的數據在客觀上為本研究奠定了基礎。北部灣位于南海北部,漁業資源豐富,是我國傳統的四大漁場之一,其海洋漁業發展歷程具有較好的代表性。本研究充分考慮我國近海捕撈數據有限的情況,以北部灣為實例,利用底拖網調查及漁業統計數據,構建漁業資源質量狀況評價指標體系,旨在量化漁業資源質量等級,解析漁業資源衰退成因,評估漁業管理成效,為漁業政策的制訂和漁業科學管理提供參考。

1 材料與方法

1.1 數據來源

數據主要來自 1961―1962、1992―1993、2001―2002、2006―2007、2014―2015 和2016―2017年的北部灣底拖網漁業資源調查,使用其中的總資源密度和主要經濟種類資源密度及其體長數據;另外還利用相應年份南海北部漁業資源調查的資源密度數據,以及相應年份《中國漁業統計年鑒》中的南海捕撈總產量、拖網漁船產量和功率數據等。

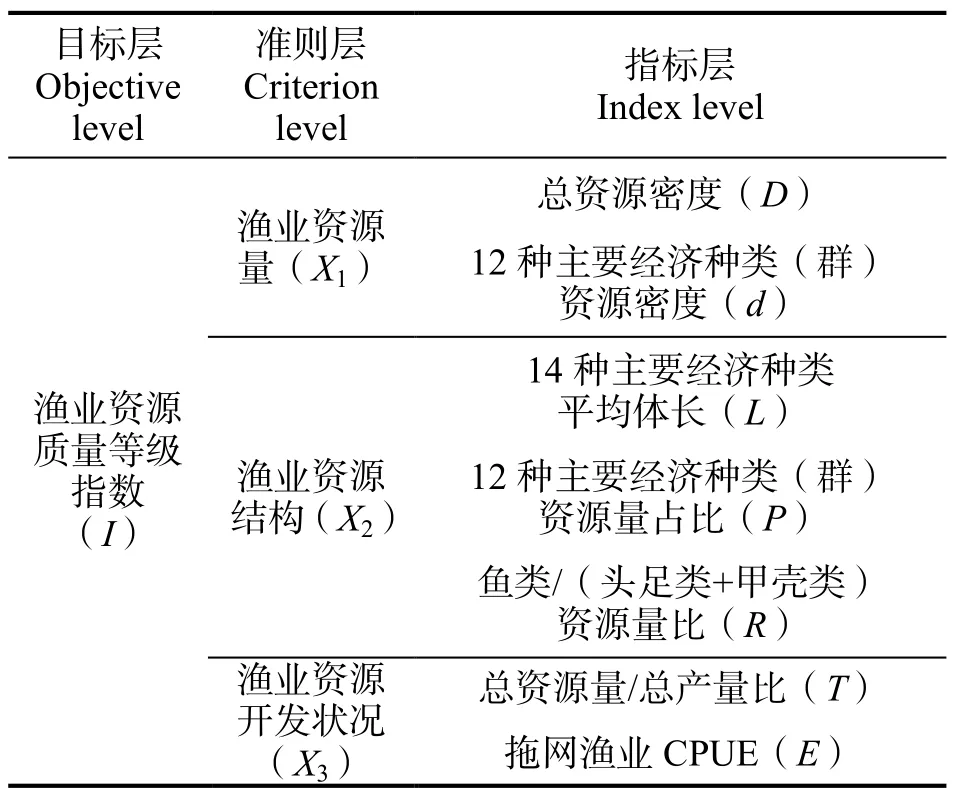

1.2 漁業資源質量狀況評價指標體系的構建

根據國內外有關漁業資源和生態系統健康、水質標準等較成熟的指標體系[10-19],本研究從漁業資源數量、質量及開發狀況等方面挑選出資源密度、營養級、多樣性、體長結構及產量等25 個指標,根據科學性、完整性、可操作性、可比性、導向性等原則,經過來自科研院所漁業資源研究人員、政府漁業管理人員及漁民代表等28 位相關人員的評估和篩選,最終選取表1 的7 項指標,以北部灣為例,構建海洋漁業資源質量狀況評價指標體系。該指標體系包含3 個層次7 項指標。指標數據主要來自北部灣底拖網監測結果,并利用少量《中國漁業統計年鑒》的相關數據。由于20 世紀60 年代北部灣漁業生態系統相對穩定[20-21],該研究假定當時的漁業資源狀況等級指數為1。

1.3 各項指標的計算

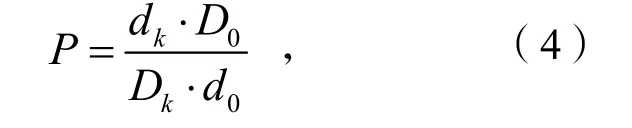

1.3.1 總資源密度指標(D) 本指標反映的是漁業資源總現存量狀況。計算公式如下:

式中,Dk為第k年的總資源密度,D0為1961―1962年的總資源密度,資源密度單位為t·km-2。

表1 北部灣漁業資源質量狀況評價指標體系Table 1 Index system of fishery resources quality grade evaluation in Beibu Gulf

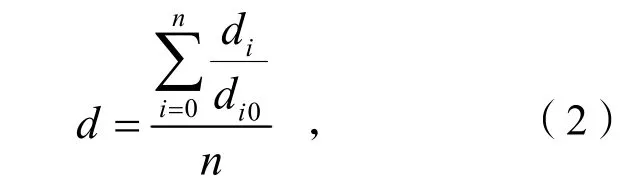

1.3.2 主要經濟種類(群)的資源密度指標(d) 北部灣歷年來漁獲量較大的12 種經濟種類(群),包括紅笛鯛(Lutjanussanguineus),金線魚屬(Nemipterus)[金線魚(Nemipterus virgatus)、深水金線魚(Nemipterusbathybius)、日本金線魚(Nemipterus japonicas)],白姑魚屬(Argyrosomus)[白姑魚(Pennahia argentata)、大頭白姑魚(Pennahia microcephalus)],鲹類[藍圓鲹(Decapterus maruadsi)、竹莢魚(Trachurus japouicus)],二長棘犁齒鯛(Evynnis cardinalis),刺鯧(Psenopsis anomala),大眼鯛屬(Priacanthus)[短尾大眼鯛(Priacanthus macracanthus)、長尾大眼鯛(Priacanthus tayenus)],蛇鯔屬(Saurida)[花斑蛇鯔(Sauridaundosquamis)、多齒蛇鯔(Saurida tumbil)、長蛇鯔(Saurida elongate)],帶魚屬(Trichiurus)[帶魚(Trichiurus lepturus)、南海帶魚(Trichiurus nanhaiensis)、短帶魚(Trichiurus brevis)、沙帶魚(Trichiurussavala)],緋鯉屬(Upeneus)[摩鹿加緋鯉(Upeneusmoluccensis)、黃帶緋鯉(Upeneussulphureus)、條尾緋鯉(Upeneus bensasi)],斷斑石鱸(Pomadasyskaakan)和槍烏賊屬(Loligospp.)。本指標反映的是經濟種類資源量狀況。計算公式如下:

式中,di為第i種資源密度,di0為第i種1961―1962年的資源密度,n=12,為種類數。

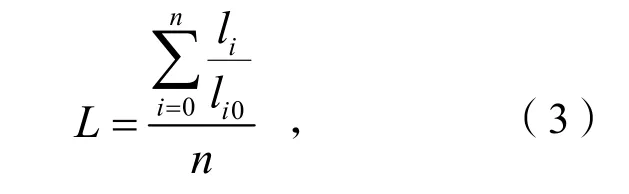

1.3.3 主要經濟種類體長指標(L) 本指標反映的是魚類個體規格,包括紅笛鯛、金線魚、白姑魚、大頭白姑魚、藍圓鲹、竹莢魚、二長棘犁齒鯛、刺鯧、短尾大眼鯛、花斑蛇鯔、多齒蛇鯔、帶魚、黃帶緋鯉和條尾緋鯉14 種。計算公式如下:

式中,li為第i種平均體長(或叉長、肛長),li0為第i種1961―1962 年的平均體長(或叉長、肛長),n=14,為種類數。

1.3.4 主要經濟種類(群)資源量占比指標(P) 12種主要經濟種類(群)合計漁獲量在拖網調查總漁獲量中所占百分比,本指標反映漁業資源質量狀況。計算公式如下:

式中,dk為12 種主要經濟種類(群)第k年合計資源密度,Dk為第k年總資源密度,d0為1961―1962年12 種主要經濟種類(群)合計資源密度,D0為1961―1962 年總資源密度。

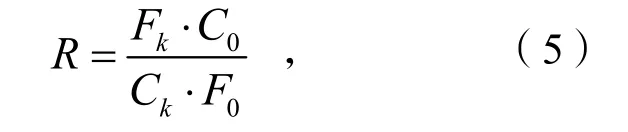

1.3.5 魚類/(頭足類+甲殼類)資源量比值指標(R) 頭足類和甲殼類生命周期短,魚類與其資源量比值在一定程度上反映了漁業資源結構的穩定性。本指標計算公式如下:

式中,Fk為第k年魚類資源量,F0為1961―1962年魚類資源量,Ck為第k年頭足類和甲殼類的合計資源量,C0為1961―1962 年頭足類和甲殼類合計資源量。

1.3.6 總資源量/總產量比指標(T) 本指標反映的是捕撈強度。計算公式如下:

式中,TRk為第k年南海北部總資源量,TR0為1961―1962 年南海北部總資源量,TOk為第k年南海北部總產量,TO0為1961―1962 年南海北部總產量。

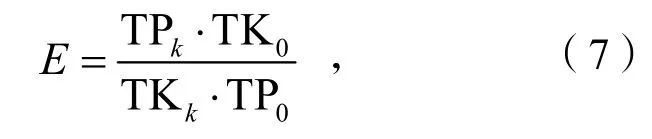

1.3.7 拖網漁業CPUE 指標(E) 拖網漁業單位捕撈努力量漁獲量(Catch per unit effort,CPUE)反映的是拖網漁業投入與產出狀況。計算公式如下:

式中,TPk為第k年南海北部拖網漁業總產量,TP0為1961―1962 年南海北部拖網漁業總產量,TKk為第k年南海北部拖網漁船總功率,TK0為1961―1962 年南海北部拖網漁船總功率,功率單位為kW。由于沒有單獨的北部灣拖網漁業投入產出統計,拖網漁業CPUE 指標反映的是南海北部的整體狀況。

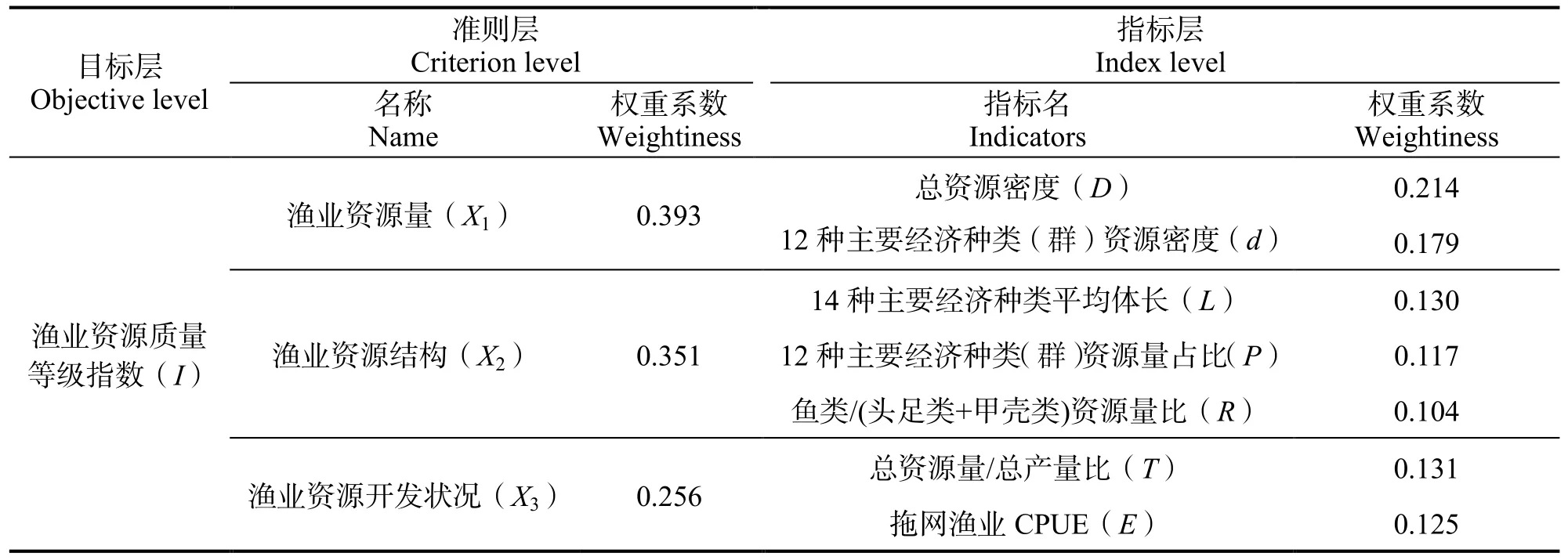

1.4 評價指標權重的確定

由于1.3 節各指標的內涵不同,在漁業資源質量狀況中的重要程度有差別,需要根據各指標的相對重要性來確定指標權重。初步確定3 個準則層的權重各占1/3,經28 名多年從事海洋漁業科學研究、管理及漁業捕撈等相關人員分別賦值后,計算平均值,從而得到各準則層及其內部各項指標的權重。

1.5 等級指數GI 的計算

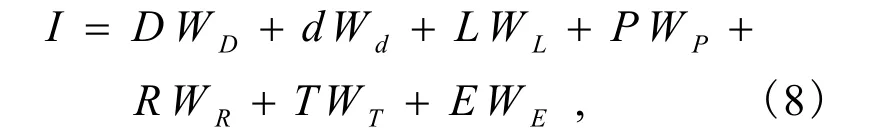

漁業資源質量狀況評價等級指數(Fishery resources quality status evaluation grade index)I利用7 個指標的加權得到,計算公式如下:

式中,D、d、L、P、R、T、E分別為1.3 節中的7項指標,WD、Wd、WL、WP、WR、WT、WE分別為7 項指標的權重。

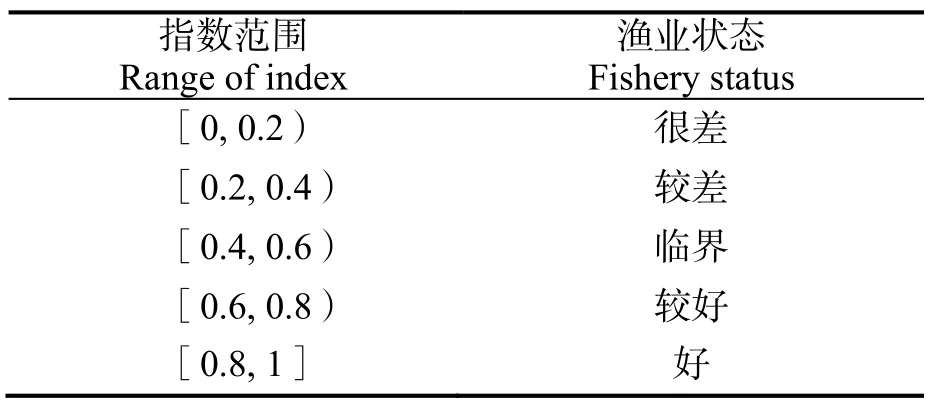

計算得到的漁業資源質量狀況等級指數在[0,1]區間內。指數值越接近1,表示離管理目標越近;越接近0,表示離管理目標越遠。根據漁業資源質量狀況等級指數的數值大小,將漁業資源質量狀況等級指數劃分為5 個等級(表2)。

表2 漁業資源質量狀況評價等級指數評價標準Table 2 Evaluation criteria for quality status evaluation grade index of fishery resources

2 結果與分析

2.1 指標體系的權重

通過28 位相關人員從漁業產業發展角度對各指標進行賦值評分,結果見表3。總資源密度指標權重最高,為0.214;其次是12 種主要經濟種類(群)資源密度指標,為0.179;魚類/(頭足類+甲殼類)資源量比指標權重最低,為0.104。其中總資源密度和12 種主要經濟種類(群)資源密度權重均較高,表明漁業資源密度是決定漁業資源可持續發展最重要的影響因素。此外,權重系數相對較高的還有總資源量與總產量比指標,該指標主要反映的是捕撈壓力,在漁業生產中應將捕撈壓力控制在合適的水平,以確保漁業資源可持續發展利用。

表3 北部灣漁業資源質量狀況評價指標體系的權重系數Table 3 Weighing coefficients for the evaluation index system for quality status of fishery resources in Beibu Gulf

2.2 北部灣7 項指標變化趨勢

北部灣漁業資源質量等級指數7 項指標變化見圖1,其中總資源密度指標D、12 種主要經濟種類(群)資源密度指標d、魚類/(頭足類+甲殼類)資源量比指標R、總資源量/總產量比指標T和拖網漁業CPUE 指標E等5 項指標值,除1961―1962 年外均相對較小(<0.6),且基本呈下降趨勢;而12 種主要經濟種類(群)資源量占比指標P值則相對較高,總體呈上升趨勢;體長結構指標L值也相對較高,呈先降后增的變化趨勢。

圖1 北部灣漁業資源質量狀況評價體系7 項指標變化趨勢Fig.1 Trends of 7 indexes for the fishery resources quality status evaluation assessment system in Beibu Gulf

2.3 北部灣漁業資源質量狀況

1961―2017 年漁業資源質量狀況評價等級指數波動范圍為0.44~1,其中1961―1962 年最高,2016―2017 年最低,呈下降趨勢(圖2)。1992―2017年漁業資源質量狀況評價等級指數范圍為0.44~0.56,根據漁業資源質量狀況評價等級指數評價標準,1992―2017 年北部灣漁業資源質量狀況均處于臨界狀態。1962―2002 年評價等級指數下降0.48,下降速度為每10 年下降0.12,而2002―2017 年下降0.08,下降速度為每10 年下降0.05,表明下降速度有所減緩。

圖2 北部灣漁業資源質量狀況評價等級指數變化趨勢Fig.2 Trend of quality status evaluation grade index of fishery resources in Beibu Gulf

3 討論

關于漁業資源狀況評價方面國內外已有較多研究,評價指標大多考慮生態[3-6,13-15]、體長結構[22]及魚類種類組成、魚類耐受性和營養結構[23]等方面。目前,基于科研調查數據,參考漁業資源數量、種群結構及捕撈等方面構建的指標體系還未見報道。本研究構建近海漁業資源質量狀況評價指標體系,考慮了漁業資源數量、質量及捕撈壓力等方面的指標,這些指標能較好地反映近海漁業資源的利用狀況和發展潛力。需要特別指出,由于選擇的12種主要經濟種類(群)包含的種類較多,其中很多種類缺少體長生物學數據,因此,在體長結構指標中僅列出有體長數據記錄的14 種。

本研究利用構建的指標體系對北部灣歷年漁業資源進行評價,結果顯示,1992―2017 年漁業資源質量狀況總體呈下降趨勢,漁業資源質量狀況均處于臨界狀態。評價結果與陳作志等[14]利用層次灰色系統模型對1978―2007 年南海近海漁業資源可持續利用狀況的評價結果基本相同,表明我們構建的評價體系是可行的。雖然目前北部灣漁業資源評價等級指數總體呈下降趨勢,但下降速度有所減緩,表明從1999 年起國家和地方政府在南海實施的伏季休漁、“減船轉產”、人工魚礁及增殖放流等相關漁業管理及養護措施對減緩漁業資源衰退起到一定作用,但目前仍未能扭轉其持續衰退的局面。因此,建議繼續加大力度嚴格實施相關漁業資源管理及養護措施,以便減緩甚至扭轉當前漁業資源衰退趨勢。

在北部灣漁業資源質量狀況評價指標中,總資源密度及12 種主要經濟種類(群)資源密度均呈下降趨勢,而12 種主要經濟種類(群)占總漁獲物的比例則稍有上升,上升的主要原因為近年來竹莢魚、藍圓鲹和刺鯧等中上層魚類資源相對增加所致,尤其是竹莢魚和藍圓鲹,其中竹莢魚在2006―2007 年占漁獲物比例高達19.4%。王雪輝等[24]研究發現,自20 世紀70 年代后,由于受氣候變化影響,北部灣小型中上層魚類(如藍圓鲹等)比例出現大幅度增加。1961―1962 年魚類優勢種主要為紅笛鯛、金線魚、摩鹿加緋鯉、黃帶緋鯉、條尾緋鯉和斷斑石鱸等,由于當時各種魚類的資源相對豐富,因此,這些種類占總漁獲物的比例并不高,其中個別年份占比最高的紅笛鯛為10.5%,其他種類基本都小于5%,這也是12 種主要經濟種類(群)占總漁獲物比例稍有上升的原因之一。

本研究發現,魚類平均體長呈先減后增的變化趨勢,表明北部灣魚類有小型化趨勢,但2007 年之后有所恢復。據相關研究,北部灣二長棘犁齒鯛[25]、深水金線魚[26]和花斑蛇鯔[27]均有小型化現象;耿平等[28]研究發現,北部灣藍圓鲹平均體長呈先減后增的變化趨勢,拐點時間為2007 年,本研究結果與之一致。另外,北部灣魚類相對于頭足類和甲殼類的占比下降,表明北部灣頭足類、甲殼類相對增多,漁業資源結構發生改變,短壽命種類資源量相對增多。Doubleday 等[29]發現,1953―2013 年世界各海域頭足類數量都顯著增加,并認為這是由于其具有生長快、壽命短、生活史可塑性強等特點,相較于其他種類,頭足類能更快適應環境變化而生長繁殖。

北部灣漁業資源質量狀況呈下降趨勢,表明近年來其漁業資源發展質量越來越低。導致該指數持續下降的主要因素有漁業資源量下降、魚類占比降低及捕撈壓力增大等,其中漁業資源量下降最為明顯,2016―2017 年北部灣漁業資源量僅為1961―1962年的1/5,漁業資源已嚴重衰退。另一重要原因是捕撈壓力不斷增大。近30年來漁船功率不斷增加,CPUE卻不斷下降,增加捕撈強度也提高不了產量,表明過度捕撈已導致漁業資源衰退。同時,漁業資源結構也發生變化。有研究[3,30-32]發現,南海近海漁業資源在20世紀70年代就已過度捕撈,尤其是一些優質魚類,如紅笛鯛、灰裸頂鯛(Gymnocraniusgriseus)和斷斑石鱸(Pomadasy skaakan)等。此外,由過度捕撈引起的種類更替現象也很明顯,呈現由壽命長、個體大和營養級高的種類向壽命短、個體小和營養級較低的種類轉變的趨勢。因此,降低捕撈壓力將其控制在適宜范圍,對提升海洋漁業發展質量,促進漁業資源可持續利用將起重要作用。