福建高速瀝青路面養護工程設計要點與技術分析

■張 超

(1.福建省高速技術咨詢有限公司, 福州 350001; 2.福建省高速公路工程企業研究中心, 福州 350001)

2019 年3 月1 日,交通運輸部頒布施行了《公路瀝青路面養護設計規范》(JTG 5421-2018),相關要求基于全國各地區的瀝青路面養護設計工作而制定, 針對福建高速的高溫濕熱地理氣候環境及組合式結構材料的不足, 亟需制定符合福建高速瀝青路面養護的可行性技術方法[1]。

1 背景概況

福建省地處祖國東南沿海,為典型的低海拔山區高濕熱地理氣候環境,已通車運營高速公路多種瀝青路面結構形式并存,省內不同地區路段的交通分布極不均勻。 一系列的內外部情況差異造成福建省高速公路瀝青路面產生了不同于國內其他地區的病害模式和損壞形式,無法借鑒其他地區的養護設計方案或質量管理經驗。

高速公路瀝青路面養護設計工作涉及舊路檢測、診斷評價、方案設計和施工圖設計等多個方面的技術應用與管理內容[1],在缺乏相關技術規定的情況下,項目承擔單位在檢測方法指標、評價內容深度、 方案應用經驗和圖紙要求構成等方面無據可依, 往往按照各自既有的經驗和思路完成檢評設計和文件編制。 筆者主持編制的《福建省高速公路瀝青路面養護工程設計技術指南》(以下簡稱“《指南》”)基于福建省氣候交通環境、結構材料施工經驗及技術管理程序等要求, 系統提出了流程與方法體系,能夠避免產生醫不對癥、適用性不強的普遍性、常規性錯誤或疏漏,減少各方對接、審查和管理等方面重復性工作量。

2 病害類型完善

瀝青路面預防性養護設計是設計工作的重要部分, 在瀝青路面形成長壽命良性發展趨勢時,將是路面養護的主要技術方式。 預防性養護設計對原路面病害模式和程度的要求與常規養護設計有顯著的不同[2]。

現行養護設計規范主要基于路面技術狀況指標來分類養護設計類型, 該技術路線與福建高速瀝青路面實際情況有所差異。 根據福建高速瀝青路面路表衰變特點,《指南》 在路面病害類型方面增加提出了針對預防性養護的兩類病害定義。

2.1 “泛白”與“起砂”定義

(1)泛白是指瀝青路面表面因磨蝕、老化、水損等原因出現的整體貧油、發白狀況,對瀝青路面的使用耐久性、性能衰變趨勢產生明顯的不利影響。

(2)起砂指因瀝青路面表面瀝青粘結料老化,粘性性能下降,出現路表細集料普遍脫落,但尚未衍生出現松散和坑槽等病害的狀況。

2.2 “泛白”與“起砂”的補充作用

當前路面病害技術狀況評價依據為《公路技術狀況評定標準》(JTG 5210-2018), 其中對瀝青路面的損壞的定義主要包含變形類、 裂縫類和破損類,沒有涵蓋泛白、起砂兩類普遍性的內在性能衰變情況,也即在瀝青路面技術狀況評分時,完全無法體現泛白、起砂的病害類型或程度。

“泛白”與“起砂”定義的增設補充,促進養護設計決策,尤其是預防性養護決策時,科學確定養護時機,及時適時進行預防性養護。

當前,泛白、起砂作為定性類病害類型,缺乏定量的判別指標, 需要借助路面回收瀝青老化指標、構造深度指標、舊路瀝青混凝土粘結性能等綜合考慮判別,尚需提出能夠反映病害特點和程度的定量指標參數。

3 路段篩選改進

瀝青路面養護設計是一個“診斷+方案”的因果過程,病害診斷是養護方案合理與否的基礎。 現行標準中的路面技術狀況評價體系是一個不涉及路面結構內部或材料性能的外觀性評價方法,以其表征的外觀狀態來決策分類路面養護類型會產生極大的誤判可能。

瀝青路面養護方案類型確定應該是一個基于多種數據資料、借助既有養護經驗的動態過程。 《指南》在養護路段篩選(即養護類型分類)時,既考慮路面技術狀況情況,還充分參考前期養護歷史過程和養護效果數據,提出了“特殊路段”分類——在養護設計項目中唯一存在、 較為少見的特殊病害路段,或在近3~5 年期限內進行了多次(不少于2 次)修復養護行為且病害損壞未被根治,其病害類型或損壞模式與項目中常見的類型或模式不一致,需要進行全面檢評診斷的路段。

上述“特殊路段”分類所包含的病害點位,多有深層、個別的病害原因,無法單純從表觀病害類型準確診斷,其所分布的路段也是規模性養護實施中的難點和重點,其方案措施的有效性決定了整個養護工程的成功與否。

4 檢評代表性與覆蓋性

4.1 路面病害分布特征

瀝青路面病害按照產生原因的常規性和產生數量的規模性,一般可分類為有規律可循的典型病害形式,以及單點、特殊原因造成的特殊病害形式。典型病害形式的原因通常包括材料缺陷、 結構不足、環境老化、交通荷載等普遍作用因素[2];而特殊病害形式的原因則五花八門, 具有局部與耦合特征,例如施工事故、機械事故、地下水源、結構拼接、侵入損傷等方面。

4.2 檢評需求差異

對于典型病害形式的檢測診斷與評估,無需對病害分布的每個段落進行全面無差別的試驗檢測,只需進行代表性抽樣檢測,即僅選取典型代表單元進行試驗檢測,數據、結論可用于對同類路段進行評價和診斷。

對于特殊病害形式,其病害類型或損壞模式在整個養護路段中較少甚至罕見, 總體數量也不多,就需對其全部分布的路段進行試驗檢測, 全面檢評,以逐個確定病害或損壞的原因,對癥提出處治措施和養護方案。

5 福建高速特色方案

5.1 路面結構與材料方面

自2006 年起,福建高速公路瀝青路面開始規模性采用組合式基層路面結構, 通車總規模超過3000 km,在國內瀝青路面結構方面獨樹一幟。未來路面養護設計除了需要考慮國內常規的半剛性瀝青路面結構形式, 還需針對性提出符合組合式基層瀝青路面結構養護需求的方案措施。

《指南》基于組合式基層路面結構特有的無粘結料粒料材料——級配碎石, 結合地方路面結構使用經驗,基于舊路材料循環利用,推薦了典型養護技術方案,在“結構重建”方案類型中著重提出了“級配碎石轉換為水泥穩定碎石”、“級配碎石轉換為瀝青穩定材料”及“級配碎石就地冷再生”等可行技術方案。

5.2 排水設計完善方面

福建省有“梅雨季”和“臺風季”兩種不利季節因素,前者時間長,后者來勢猛,形成了瀝青路面損壞的典型劣勢環境。 在《指南》中針對防排水也提出了可行技術要求。

《指南》強化了排水設計的重要性,要求對路面結構內外部的防排水方案進行并列于路面方案的專門設計;要求防水與排水雙管齊下,基于水損源頭調查檢測的準確評估, 針對性進行防水與排水的側重設計;要求形成全面的排水系統,通過對防排水設施的恢復與完善,形成路表、中央分隔帶、內部結構、邊溝、截水溝等組成的防排水體系。

另外,在排水系統完善和路面結構保障方面,《指南》提出了側重原則,要求排水設施的增設不得對路面結構的可靠性造成不利影響, 確保路面結構內縱向盲溝等實施的影響范圍不侵入車道輪跡帶部位。

6 養護設計工作流程

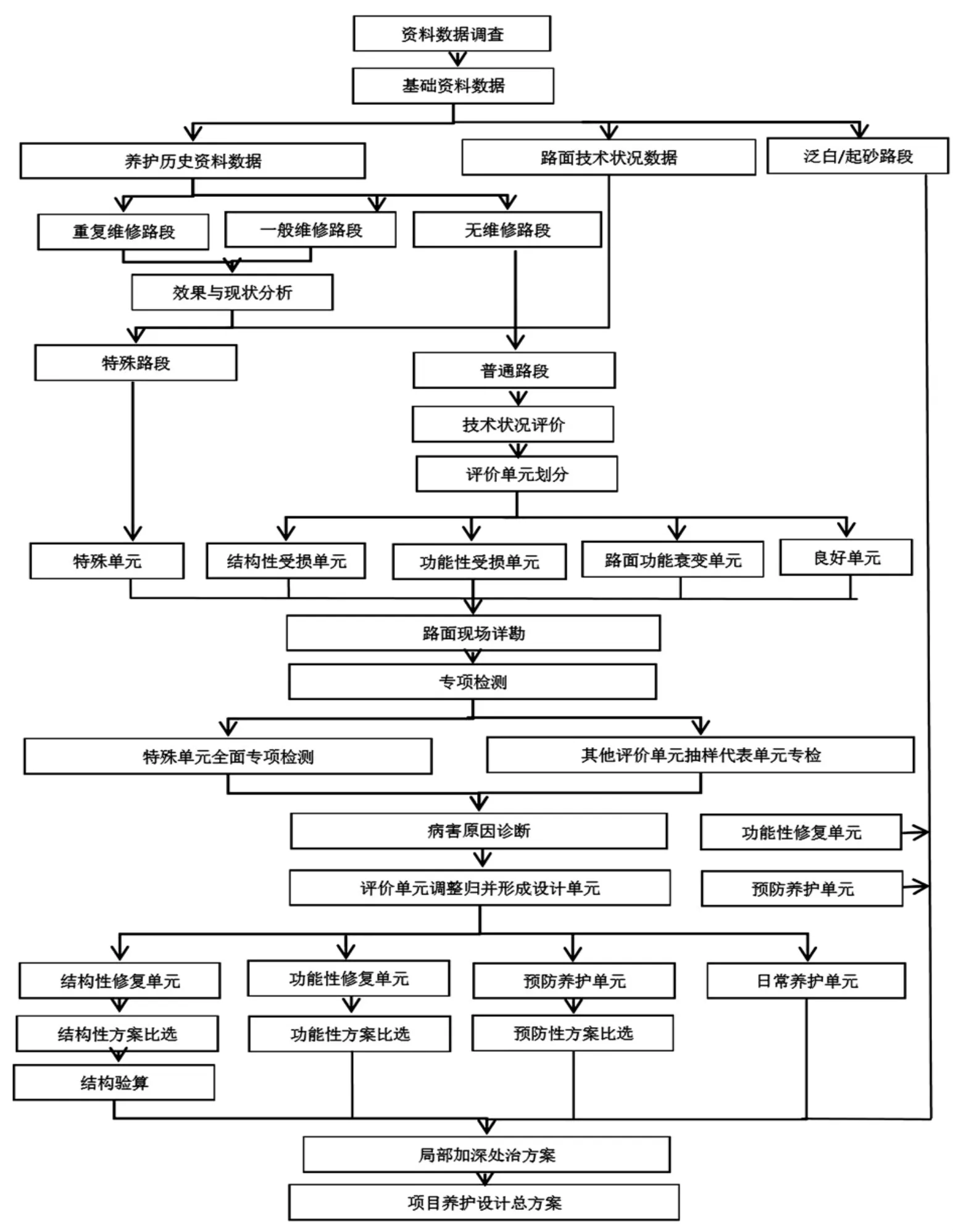

養護設計工作流程方面,《指南》提出了更具有可操作性的方案,按照調查評價、專項檢測、病害診斷、方案設計和施工圖設計的步驟,提出了瀝青路面養護設計流程(圖1):

圖1 瀝青路面養護設計工作流程圖

7 結語

《福建省高速公路瀝青路面養護工程設計技術指南》 針對福建省高速公路半剛性基層瀝青路面結構、 組合式基層瀝青路面結構及其高濕熱氣候條件與山區地理環境, 提出了適用于高速公路瀝青路面的專項養護、 修復養護和預防養護設計的整體檢評與決策實施體系, 有利于促進瀝青路面養護設計工作的科學化、規范化和制度化,提高福建省公路養護設計的針對性、科學性,保障路面養護的使用性能與經濟效益,有助于提高養護工程的管理效果和效率。