腹腔鏡下全直腸系膜切除術與傳統開腹手術治療直腸癌的效果對比

周立新

直腸癌是直腸惡性腫瘤的一種,主要癥狀表現為腹痛、腹脹、便血、消瘦等。該疾病早期可以沒有任何癥狀,發現時往往已是晚期。根據不同情況來看,早期直腸癌可進行手術切除,多數患者術后可以治愈。但是如果發現時已經到了進展期,患者術后5 年生存率只有30%左右。并且術后還存在較高的復發率,此外如果腫瘤位置接近肛門可能會失去肛門功能,所以危害很大。隨著醫療技術的進步與發展,可以通過腔鏡手術將直腸癌部位切除,并盡量保留肛門功能,起到改善患者預后質量的作用[1,2]。本次將2017 年3 月~2018 年3 月收治的90 例直腸癌患者納入研究,分析腹腔鏡下全直腸系膜切除術及傳統開腹手術的效果。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 將2017 年3 月~2018 年3 月收治的90 例直腸癌患者納入研究,以等量電腦隨機法分為A 組、B 組,每組45 例。A 組男女比例26∶19;平均年齡(54.78±3.60)歲,平均腫瘤下緣距肛門距離(4.24±1.20)cm;Duke 分 期:A 期18 例,B 期15 例,C 期12 例。B 組男女比例24∶21;平均年齡(54.66±3.74)歲;平均腫瘤下緣距肛門距離(4.29±1.22)cm;Duke 分期:A 期19 例,B 期15 例,C 期11 例。兩組患者性別、年齡等一般資料對比差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經院內倫理委員會批準;患者均簽署知情文件;排除溝通及精神異常、手術禁忌證、隨訪失聯患者。

1.2 治療方法

1.2.1 A 組 給予患者傳統開腹手術治療。行全身麻醉后于患者腹部作手術切口,然后用電刀游離并切除全直腸系膜,清除腸管淋巴及脂肪組織,充分暴露直腸并切除腫瘤,于腫瘤上方10 cm 處將腸管切斷,然后將直腸與近端的結腸吻合,確認無誤后進行止血與縫合,安置引流管。

1.2.2 B 組 給予患者腹腔鏡下全直腸系膜切除術治療。患者取膀胱截石位,然后建立人工氣腹[手術過程中保持腹腔壓力12~14 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)],并于患者腹壁建立2 個操作孔,置入手術器械及腹腔鏡。通過腹腔鏡明確患者詳情,然后應用超聲刀將乙狀結腸及降結腸系膜進行分離,暴露腸系膜動脈底部,徹底清理結腸系膜內淋巴組織。直腸得到充分暴露后于腫瘤下方2 cm 及上方8~12 cm 處將腸管切斷。然后將直腸與近端的結腸吻合,確認無誤后進行止血與縫合,并安置引流管。

1.3 觀察指標 對比兩組患者手術相關指標(手術時間、術中出血量、首次排氣時間及住院時間)、術后并發癥(腸梗阻、切口感染、泌尿系感染、吻合口瘺)發生率、淋巴結清除數目、術后疾病復發率及生存率。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件對研究數據進行統計分析。計量資料以均數 ± 標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

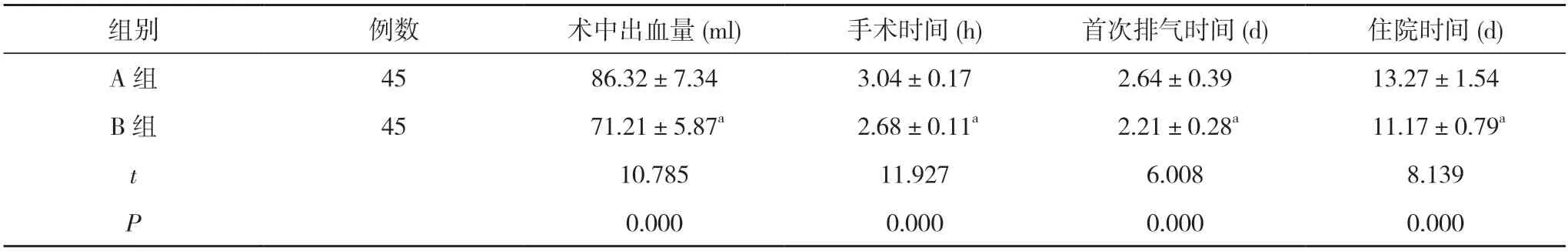

2.1 兩組患者手術相關指標對比 B 組患者術中出血量少于A 組,手術時間、首次排氣時間、住院時間短于A 組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者手術相關指標對比()

表1 兩組患者手術相關指標對比()

注:與A 組對比,aP<0.05

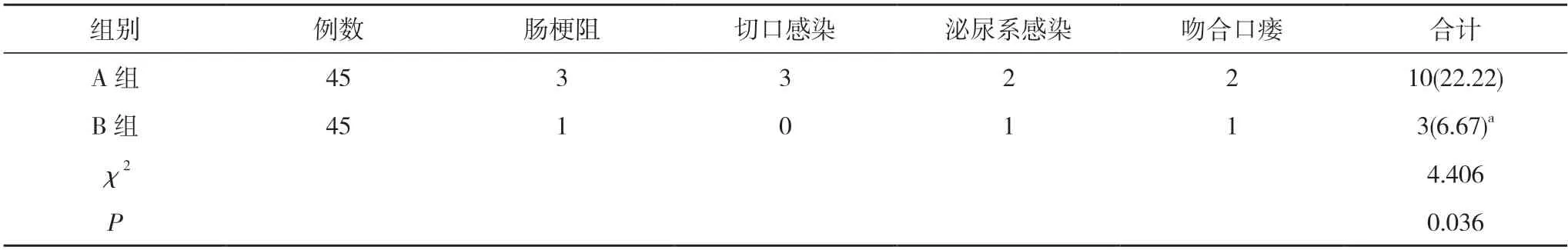

2.2 兩組患者術后并發癥發生率對比 B 組患者術后并發癥發生率為6.67%,低于A 組的22.22%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者術后并發癥發生率對比 [n,n(%)]

2.3 兩組患者淋巴結清除數目對比 B 組患者淋巴結清除數目為(12.35±2.13)枚,略多于A 組的(12.34±2.11)枚,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組患者淋巴結清除數目對比(,枚)

表3 兩組患者淋巴結清除數目對比(,枚)

注:兩組對比,P>0.05

2.4 兩組患者術后疾病復發率及生存率對比 B 組患者術后2 年疾病復發率4.44%(2/45)低于A 組的20.00%(9/45),3 年內生存率95.56%(43/45)高于A 組的82.22%(37/45),差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者術后疾病復發率及生存率對比[n,n(%)]

3 討論

直腸癌的危害較多,并且其會隨著病情的發展以及癌細胞擴散給患者的身體機能以及抵抗力帶來嚴重影響。首先表現為患者會出現經常性便秘以及大便帶血癥狀,并在一定時期內患者會出現明顯的體重下降以及消瘦[3]。同時由于長期腹脹腹痛也會導致患者的消化功能低下、食欲不佳,并會引起嚴重的營養不良。此外當病情發展到后期會影響患者的肝臟功能以及腸胃功能,癌細胞的擴散會導致多種并發癥,比如腹痛腹脹、嚴重感染,還可能出現遠處轉移現象,進而危及患者生命[4]。因此,針對直腸癌需要積極展開治療,而手術治療是臨床中常用的方法之一,可通過切除腫瘤來達到治愈的目的。

現階段針對直腸癌應用較多的手術治療方法包括傳統開腹手術及腹腔鏡下全直腸系膜切除術。然而直腸周圍存在諸多功能性器官,手術范圍過大可影響神經功能,引起排尿功能或性功能障礙,手術范圍過小可能會出現局部復發[5]。傳統開腹手術治療時的創口不僅較大,同時還會增加對盆腔神經叢的損傷,進而造成多種并發癥的發生。而為了減少對盆腔神經叢的損傷,部分醫生會縮小手術范圍,也就會導致淋巴結清除效果欠佳,易出現術后復發,不利于患者預后[6]。國際上通常根據腫瘤大小、淋巴結轉移及是否有遠處轉移對直腸癌進行分期,而根據腫瘤淋巴結轉移和遠處轉移的Duke 分期,分成A、B、C、D 期,腹腔鏡下全直腸系膜切除術適用于A、B、C 三期患者。全系膜切除術范圍重點是切除直腸腸系膜,包括直腸和腫瘤,需在解剖間隙進行操作,用電刀電能量進行銳性分離。腫瘤遠端的直腸腸系膜切除術為5 cm 或所有浸潤的淋巴結系膜,而傳統開腹手術僅注意腫瘤到邊緣的距離。同時其也避免了傳統的夾鉗、切割、結扎的做法[7],有利于盆腔神經叢的保護,進而該術式不僅可達到根治性治療的目的,還可有效保護自主神經,保持應有的排尿、排便等功能[8];同時亦可以降低術后復發率,確保達到良好的手術效果,提高患者術后的生活質量。因此,相對傳統開腹手術來說,腹腔鏡下全直腸系膜切除術可檢出更多的淋巴結、減少局部復發,從而提高患者術后的生存率和總體生存率[9,10]。

然而直腸癌手術治療方式的選擇,現階段部分學者還呈現不同態度差異。部分學者認為傳統開腹手術更具直觀性,可提升手術術野,并且在細致的技術操作下可最大程度的確保手術安全性,并提升淋巴結清掃數目。但是該術式也要求主治醫生具有較高的專業素養及技術,才可以達到預期的效果[11,12]。而部分學者更加支持腹腔鏡下全直腸系膜切除術的應用,腹腔鏡的應用亦可增加手術術野,并且腹腔鏡還具有放大功能,可確保淋巴結清除效果,且腹腔鏡下全直腸系膜切除術手術創口較小,術中出血量較少,有利于患者術后的快速康復[13,14]。本次就傳統開腹手術及腹腔鏡下全直腸系膜切除術治療直腸癌的療效展開研究,結果顯示:B 組患者淋巴結清除數目為(12.35±2.13)枚,略多于A 組的(12.34±2.11)枚,但差異無統計學意義(P>0.05)。說明兩種術式均可起到較好的淋巴結清除效果。然而在術后2 年疾病復發率及生存率隨訪結果對比上顯示,B 組患者術后2 年疾病復發率4.44%(2/45)低于A 組的20.00%(9/45),3 年內生存率95.56%(43/45)高于A 組的82.22%(37/45),差異具有統計學意義(χ2=5.075、4.050,P=0.024、0.044<0.05)。說明在腹腔鏡下全直腸系膜切除術的應用下,可降低疾病復發,并延長患者術后生活年限,有利于患者預后質量的提升。以上研究結果進一步證實了腹腔鏡下全直腸系膜切除術相對于傳統開腹手術治療直腸癌更具優勢。此外在手術相關指標的對比上,本次研究顯示:B 組患者術中出血量(71.21±5.87)ml 少于A 組的(86.32±7.34)ml,手術時間(2.68±0.11)h、首次排氣時間(2.21±0.28)d、住院時間(11.17±0.79)d 短于A 組的(3.04±0.17)h、(2.64±0.39)d、(13.27±1.54)d,差異具有統計學意義(P<0.05)。B 組患者術后并發癥發生率為6.67%,低于A 組的22.22%,差異具有統計學意義(P<0.05)。該結果也進一步說明,腹腔鏡下全直腸系膜切除術治療直腸癌更具安全性,不僅可以保障手術治療中的安全,同時還可以降低術后并發癥發生率,并對促進患者術后的恢復有著積極的意義。

綜上所述,相較于傳統開腹手術,采用腹腔鏡下全直腸系膜切除術治療直腸癌的安全性較高,可最大程度地降低疾病復發率,延長術后生存時間,有利于患者預后質量的提升,值得臨床推廣。