中西醫結合治療乙型肝炎及丙型肝炎肝纖維化、肝硬化的效果探討

劉春

肝纖維化屬于各類慢性肝病進展中肝內纖維生成和降解失衡引發過量膠原沉積于肝內,通常伴隨炎癥進一步能夠發展成為肝硬化。在我國,乙型肝炎及丙型肝炎屬于肝纖維化和肝硬化發生的主要因素,及時診斷并且有效治療為阻止疾病進一步發展、降低患者臨床死亡率的關鍵措施。肝硬化的治療需要依靠正確的診斷,特別是在疾病早期,對患者病情逆轉和預后評估起到非常大的作用,乙型肝炎與丙型肝炎肝硬化的臨床診斷需必備條件,需要攜帶或是感染乙型肝炎與丙型肝炎的證據,組織學表明有肝硬化證據,排除其他因素導致肝硬化病因,其中包含藥物及酒精等[1]。臨床中對于存在典型表現的肝硬化患者的診斷難度較低,但是早期有效診斷肝硬化疾病具有一定難度,肝活組織病理學檢查屬于目前比較公認診斷肝纖維化的金標準,此種檢查措施能夠提供肝纖維化分期信息組織,彌漫性肝纖維化通常伴隨假小葉形成,能夠對于肝硬化疾病進行可靠的診斷。但是肝活檢具有部分缺陷,在臨床實際應用中遭受限制,其中包含患者的臨床依從性不佳,引發診斷難度升高,從而產生失誤[2]。非創傷性診斷屬于現在臨床研究重點,其中包含血清學檢測及影像學診斷,又包含彈性磁共振成像、肝臟瞬時彈性超聲、聲脈沖輻射力成像技術及影像定位瞬時彈性成像技術等,血清學檢測通常指的是部分常規生化指標建立的診斷模型,用于對肝纖維化疾病進行診斷與評估,現在非創傷性診斷的研究逐漸深入,已經獲得了飛速的發展和完善,但是依舊無法完全取締活組織病理學檢查[3]。本文選擇2020 年1 月~2021 年1 月接診的乙型肝炎及丙型肝炎肝纖維化、肝硬化患者80 例作為本次課題觀察對象,探討中藥治療乙型肝炎及丙型肝炎肝纖維化、肝硬化的臨床效果,具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2020 年1 月~2021 年1 月 本院接診的乙型肝炎及丙型肝炎肝纖維化、肝硬化患者80 例作為本次課題觀察對象,其中男56 例,女24 例;年齡38~68 歲,平均年齡(51.75±6.28)歲;平均病程(14.63±3.49)個月。納入標準:患者全部通過B 超檢查結果顯示脾厚度>4 cm,脾靜脈直徑>0.9 cm,門靜脈直徑>1.4 cm,病史時間>6 個月。排除標準:有血液性疾病患者;有抵觸情緒患者;對于此次用藥過敏患者。

1.2 方法 所有患者均在常規治療基礎上加用中藥治療。進行控制鈉鹽及水鹽的日常攝入量,告知患者保持臥床休息。臨床常規治療:氫氯噻嗪口服,2 次/d,25 mg/ 次;阿德福韋酯膠囊口服,1 次/d,10 mg/次;拉米夫定片口服,1 次/d,100 mg/次;恩替卡韋分散片口服,1 次/d,0.5 mg/次;α 干擾素5 MU靜脈滴注,1 次/d,治療2 周后改為隔天1 次靜脈滴注,持續16 周;中藥治療:復方鱉甲軟肝片口服,3 次/d,4 片/次,0.5 g/片;同時自擬中藥湯進行治療,組方:丹參35 g,桃仁15 g,甘草6 g,當歸10 g,太子參30 g,白術10 g,柴胡20 g,川芎10 g,黃芪15 g,赤芍20 g,鱉甲10 g,上述中藥1 劑/d,早晚口服。連續治療3 個月。

1.3 觀察指標及判定標準 ①治療效果判定標準:顯效:治療3 個月后,壓縮感及叩擊痛消失,肝纖維化4 項檢查結果指標顯示恢復到正常水平,患者臨床癥狀完全消失,肝功能恢復正常;有效:治療3 個月后,患者肝功能檢查顯示恢復到正常或是在原有基礎上降低50%,叩擊痛及臨床癥狀明顯好轉;無效:治療3 個月后,未達到上述標準[4]。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。②比較治療前后脾厚度、脾靜脈內徑、門靜脈內徑、層粘連蛋白、透明質酸、白蛋白、血清總膽紅素以及丙氨酸轉氨酶水平。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差 ()表示,采用t檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 治療效果 80例患者中,治療顯效57例(71.25%),有效15 例(18.75%),無效8 例(10.00%),總有效率為90.00%。

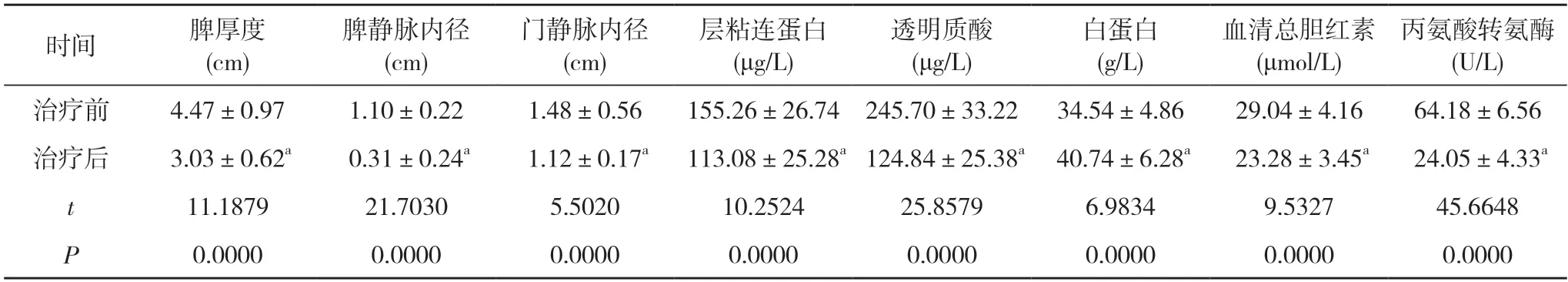

2.2 治療前后觀察指標比較 治療后,脾厚度、脾靜脈內徑、門靜脈內徑及層粘連蛋白、透明質酸、白蛋白、血清總膽紅素、丙氨酸轉氨酶水平均明顯優于治療前,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 80 例患者治療前后觀察指標比較()

表1 80 例患者治療前后觀察指標比較()

注:與治療前對比,aP<0.05

3 討論

乙型肝炎主要由于乙型肝炎病毒在人體內不斷復制,引發肝細胞反復彌漫性壞死與變性造成相互制約,并且相互作用反應,從而產生肝硬化引發肝纖維化以及肝臟結締組織增生,臨床中為了有效控制患者病情進一步惡化,通常選擇干擾素以及拉米夫定等抗病毒藥物開展治療,雖然可以清除炎癥反應,抑制乙型肝炎病毒復制,有效調節人體細胞免疫分泌,降低膠原蛋白表達,避免肝星狀細胞的不斷增生與激活,但是臨床整體治療效果并不理想[5-7]。從中醫學角度分析,乙型肝炎主要由于正氣虛弱、氣滯血瘀、肝失疏泄、移于肝膽而成,主要治療原則需要益氣健脾、清熱利濕、軟堅散結及活血化瘀,復方鱉甲軟肝片可以發揮化瘀解毒、益氣養血及軟堅散結的作用,藥物主要包含鱉甲、連翹、赤芍、冬蟲夏草以及三七,可以有效提高基質金屬蛋白酶活性,降低肝內組織金屬蛋白酶抑制因子的表達,加快活化肝星狀細胞凋亡,對于纖維化因子的釋放產生抑制,加快膠原降解以及肝細胞再生速度,從而保護患者肝細胞膜。本文選擇自擬中藥湯能夠發揮氣血并調、補血柔肝、陰陽兼顧、益氣健脾以及軟堅散結作用[8-10]。本文研究選擇乙型肝炎及丙型肝炎肝纖維化、肝硬化患者80 例作為觀察對象,均接受臨床中西醫結合治療,評價臨床療效。結果表示,80 例患者中,治療顯效57 例(71.25%),有效15 例(18.75%),無效8 例(10.00%),總有效率為90.00%。治療后,脾厚度、脾靜脈內徑、門靜脈內徑及層粘連蛋白、透明質酸、白蛋白、血清總膽紅素、丙氨酸轉氨酶水平均明顯優于治療前,差異具有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,對于乙型肝炎及丙型肝炎肝纖維化、肝硬化疾病采取中西醫結合治療,能夠有效改善患者的臟器厚度以及肝功能指標,治療效果確切,具有推行空間與價值。