《申報》和《紐約時報》西安事變報道中的宋美齡形象建構對比

□張劍 羅君

西安事變發生時震驚中外,中西兩大報紙《申報》和《紐約時報》都對其進行了大篇幅的報道。對一個事件的解讀體現了報紙本身及其背后勢力的立場和態度,比如《紐約時報》將西安事變描述為一次“離奇的人質劫持事件”,而《申報》報道更強調國統區內中國人民對該事件的抗議和情緒表達。同樣,宋美齡在兩報相關報道中所呈現出的形象有同有異,即便形象相同部分也存在同中之異。

一、《申報》西安事變報道中的宋美齡形象

西安事變發生于1936年12月12日,次日《申報》即在第三版頭條進行了報道。此后至12月31日,《申報》不吝筆墨,在三版頭條、四版整版、教育新聞欄、本市新聞等多個版面和欄目對西安事變從各個角度進行了大量報道。事變后約二十天內,《申報》相關報道數量超過百篇。

但是,這些大量報道中同宋美齡相關的并不多。大部分時候,宋美齡都是出現于他人之口,或是被致電,或是被慰問,對其本人行為的描述僅只言片語,而且強調重點也非宋美齡。對《申報》1936年12月13日至31日西安事變的報道進行整理后發現,《申報》報道更傾向于將宋美齡置于其他男性身后,使其以“蔣夫人”的符號出現。

(一)作為“蔣介石妻子”的“蔣夫人”

《申報》西安事變報道中的宋美齡多存在于被慰問中,如《申報》1936年12月16日第四版中刊登了《京各界慰蔣夫人》《汪精衛力疾返國并電慰蔣夫人宋美齡》,12月17日第四版刊登了《新運會干事慰蔣夫人》,12月18日第三版刊登了《駐外使節慰蔣夫人》,12月25日第三版刊登了《市童軍理事會電慰蔣氏夫婦》。既然是“慰”,表明在這些報道中,宋美齡的身份是作為“被劫持者”的妻子而存在的。

宋美齡本人作為關心丈夫的妻子,在《申報》的報道中為解救蔣介石做了很多事情,例如14日報道中的“蔣夫人宋美齡女士,本擬乘飛機前往洛陽,臨時作罷”“蔣夫人宋美齡女士,亦與孔同車自滬抵京”,16日報道中的“蔣夫人宋美齡女士,特請英顧問端納赴探視……蔣委員長謂,不必來陜,聞蔣夫人擬暫留京”,23日報道中的“蔣夫人宋美齡,二十二日午乘福特機自京過鄭赴西安”,以及多次報道中她與張學良通電話等。

可以看出,宋美齡為解救蔣介石做出了許多努力,甚至于22日拋卻蔣介石的叮囑,置自身安危于不顧,親赴西安。《申報》對此舉有所報道,但沒有進行過多的描述。相對來說,這一報道弱化了宋美齡在西安事變中的推動力。宋美齡請端納赴山西,但16日三版的頭條標題為“端納由陜返洛電京報告蔣院長安全”,內文由多則電訊組成,僅有一條提及“宋美齡請端納”,其他均只強調“端納向宋美齡打電話報安”;而23日三版頭條則是用大字表示“宋子文昨偕蔣夫人飛陜”,“蔣夫人”依然置身于男性角色之后。

蔣介石安全返回洛陽,即26日及其后,《申報》西安事變的報道以“慶祝蔣介石脫險”為主要內容,報道中的宋美齡均同蔣介石一起出現,或“偕同其返洛”,或兩人“相偕下機”,或“偕夫人登汽車至明故宮”,或為蔣介石“親作筆錄”。在這里,宋美齡完全以蔣介石妻子的身份出現,目的為展現蔣夫婦關系和諧,而宋美齡自身的角色被極度弱化。

(二)作為“第一夫人”的“蔣夫人”

由于蔣介石當時屬于國統區的最高統治者,身為蔣妻的宋美齡可謂“第一夫人”,對宋美齡的慰問之語中不乏“為國珍重”之聲。例如,12月17日第四版《新運會干事慰蔣夫人》中的“尚盼夫人勉抑憂思,為國珍重”,12月19日第四版《沈慧蓮等慰蔣夫人》中的“尚祈勿過憂慮,為國珍重”。《申報》報道中,宋美齡的身體健康涉及為“國”層面,表明她“第一夫人”的身份受到各界認可,并通過報道得到呈現。

另外,宋美齡本人在《申報》報道中作為“第一夫人”的主要動作包含兩個方面。

一是借她之口傳遞蔣介石安全的信息。例如,12月13日第三版頭條中的“又聞張氏已有電致現在上海之蔣夫人宋美齡女士,保證蔣氏生命之安全云”,12月14日第四版《孔祥熙發表講話蔣委員安全無問題》中的“又致蔣夫人一電,亦有同樣表示,且稱……敬請夫人放心等語”,12月16日第三版中的“端已由西安飛返洛陽,即用長途電話致孔院長公館,向蔣夫人報告,謂……蔣氏精神甚佳,身體亦健,絕無悲觀之態度”等等。在當時局勢混亂的情況下,《申報》報道中也多次出現蔣介石已脫險或已負傷等反復不確定的信息,借由作為第一夫人的宋美齡向外界傳遞蔣介石安全的信息,既可以增加可信度,又可以安撫人心,從而穩定外部局勢。

二是屬于“第一夫人”的常規動作,如接待、慰問等。例如,《申報》12月20日第四版《邵元沖在西安殉難》中的“下午三時蔣夫人宋美齡女士、馮夫人……陸續至邵宅慰問邵夫人張默君女士”,12月19日的“第二軍長蔣鼎文,十七下午抵洛陽……抵京,蔣夫人宋美齡女士、經會常委宋子文……均于十一時五十分半先到機場鵠候”等。此類動作雖然常規,但是有利于安撫政黨內部人心,穩定內部局勢。

(三)《申報》西安事變報道中的宋美齡形象總結

《申報》有關西安事變的報道均以多篇短電訊稿組成,而且主要報道方向為“蔣介石的安全”“討逆”和“慶祝蔣介石脫險”,其間大量篇幅報道各界人士對張學良的譴責,以及對蔣介石平安歸來的祈禱等。蔣介石脫險后,《申報》以“慶祝”為主要內容,對游行慶典、各界賀詞進行了重點報道,甚至此時《申報》的廣告中也有“恭賀蔣委員長安抵洛陽……大減價一天”等語。在這種報道風格下,事變中的所有個人作為都被淹沒在群眾的情緒之中。或許是因為受此影響,宋美齡在報道中的形象單薄,更類似于“蔣夫人”的符號,縱使其在事變和平解決中作用不小,但是報道對她沒有更多的描述,也沒有對她的形象進行更生動的刻畫。

二、《紐約時報》西安事變報道中的宋美齡形象

雖然《紐約時報》派駐中國的首席記者哈雷特·阿班稱,《紐約時報》最初同其他西方媒體一樣對中國無盡的內戰或政治暴動提不起興趣,但是該報對西安事變的報道,從1936年12月13日至28日期間,除20日外,在頭版位置刊發了十五篇報道。由此可以看出《紐約時報》對該事件的關注程度。

15日報道主標題為“獨裁者妻子的通告”,16日報道的標題為“獨裁者的妻子在接到他死亡報告后崩潰了”,23日報道主標題為“蔣夫人赴前線救助蔣介石”,22日副標題之一為“宋子文協同被捕者的妻子飛往叛亂首都”,14日還刊登了蔣宋兩人的合照。報道內文中對宋美齡也進行了濃墨重彩的描繪,同時呈現了作為“蔣介石妻子”和“第一夫人”的“蔣夫人”形象。除此之外,《紐約時報》受到其所處國度——美國視角的影響,在報道中放大了宋美齡身上的“美國標簽”。

(一)更有血肉的“妻子”宋美齡:相較于《申報》中“蔣介石妻子”形象

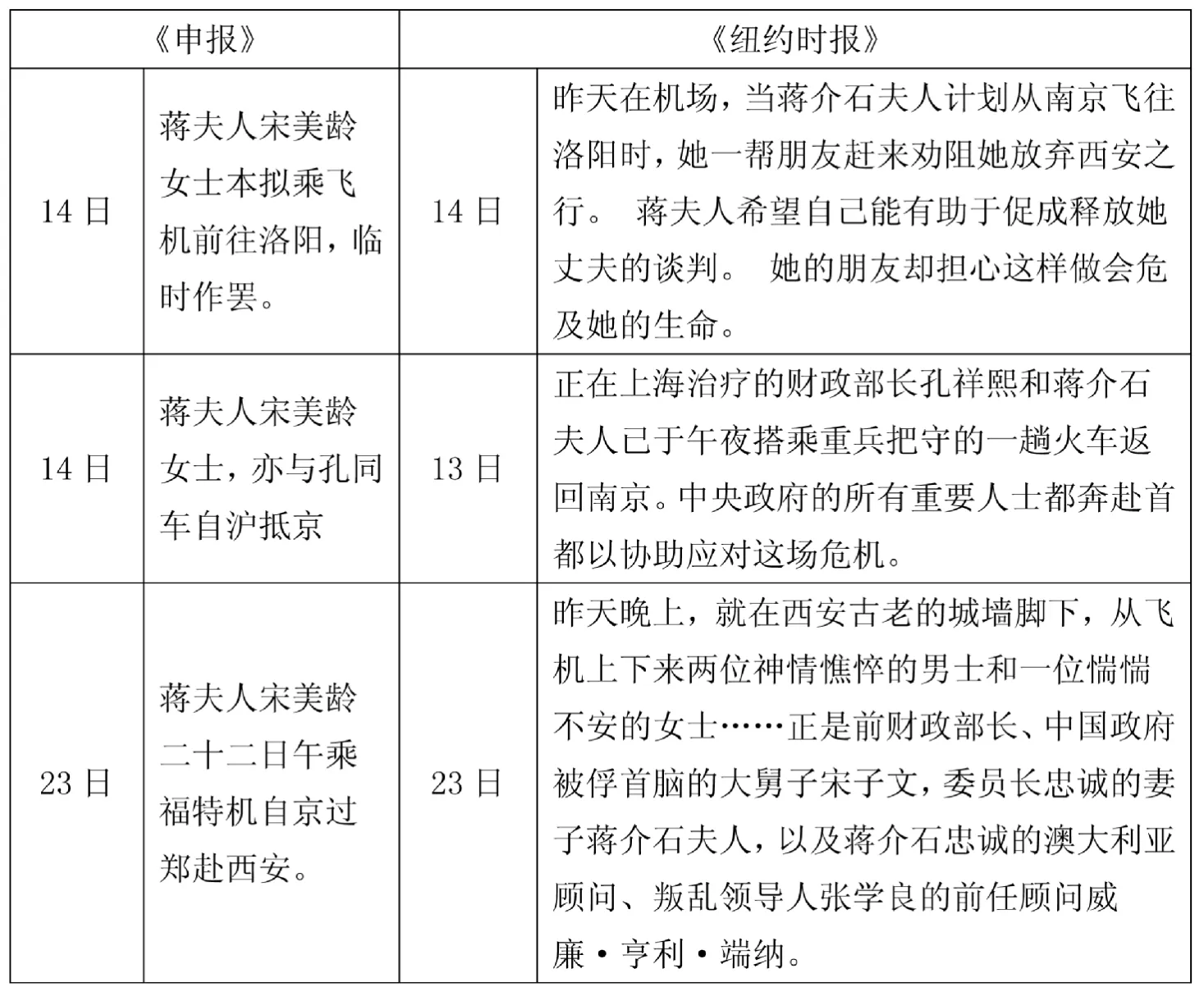

《申報》中,宋美齡作為妻子的一系列動作在《紐約時報》報道中更為詳細,宋美齡的“妻子”形象也更有血肉。對比如表1。

此外,《紐約時報》還對作為妻子的宋美齡進行了其他方面的生動刻畫,例如16日報道中的“今晚全中國最痛苦的人是宋美齡,威爾斯利學院教育出來的蔣介石委員長的妻子。當她聽到自己的丈夫已經被處以絞刑的消息之后,頓時痛不欲生”,以及23日報道中的“她是自愿去西安的……宋美齡要和他一起分擔牢獄之苦……但是她去西安,不是作為政府的權力人物,而是作為忠心的妻子,來給委員長精神上的支持”。

可以看出,相較于《申報》僅有符號意義的“蔣夫人”宋美齡,《紐約時報》中的宋美齡會憂心、痛苦、不顧危險,這些細節充分展現了蔣宋兩人深厚的夫妻情誼,也描繪出了宋美齡有血有肉的妻子形象。

(二)更加重要的“第一夫人”宋美齡:相較于《申報》中的“第一夫人”形象

相較于《申報》報道中只是被致電、被慰問和接待他人的“第一夫人”,《紐約時報》報道中的“第一夫人”宋美齡對西安事變的和平解決的推動作用更為重要。最早前往西安探聽蔣介石情況的端納在18日的報道中被冠名為“蔣夫人的私人代表”,23日報道對宋子文的介紹是“前財政部長、中國政府被俘首腦的大舅子”。兩人均對事變的和平解決起到重要作用,但《紐約時報》對兩人的介紹語均是從宋美齡與兩人的私人關系出發,從中暗示了宋美齡在西安事變解決中起到的作用。

表1 《申報》和《紐約時報》西安事變報道中宋慶齡系列動作對比

除此之外,《紐約時報》對宋美齡做出的各種舉措進行了褒義性的描述,例如22日報道中的“宋子文回到南京后,立刻與財政部長孔祥熙、他的妹妹蔣夫人召開了秘密會議”,24日報道中的“自叛亂爆發以來,她日夜不知疲勞,接待了超過50名特使,以超人的機智和耐心指導了所有會議”。

(三)《紐約時報》西安事變報道中宋美齡身上被強化的美國標簽

除了與《申報》重合的“蔣夫人”的形象,《紐約時報》的報道還強化了宋美齡身上的美國標簽,主要包括宋美齡的美國留學背景及其基督教信仰兩個方面。14日刊發的宋美齡與蔣介石合影下的說明文字特意強調“蔣夫人是威爾斯利學院的畢業生”。16日的報道中也表示其為“威爾斯利學院教育出來的蔣介石委員長的妻子”。23日報道《蔣夫人赴前線救助蔣介石》中描述其“攜帶了圣經”。23日還直接以“基督教信仰使蔣的辦事手法變得柔和”為標題。這些報道上的細節均是《申報》報道所不具備的,體現了《紐約時報》報道的美國視角,也表現了美國對宋美齡和蔣介石角色美國化的期待。

三、結語

《申報》和《紐約時報》的西安事變報道題材和側重點均有不同。《申報》報道形式以短訊為主,頭條新聞也由多條短訊組成,著重報道各方聲音以及各界人士對宋美齡的慰問;而《紐約時報》的報道以夾敘夾議的長篇通訊為主,頭條多為駐華記者的超千字電訊稿,突出事件發生的故事性,重視細節描寫。

而兩報在對宋美齡個人形象的建構時體現出差異。《申報》報道前期突出宋美齡“蔣介石妻子”的身份,后期則將其弱化為“蔣介石身邊的影子”。《紐約時報》更突出描繪宋美齡的心理,如悲慌、擔心等,同時附加些許想象成分進行渲染。

在政治層面上,宋美齡作為“第一夫人”出現。《申報》將重點放在宋美齡發布蔣介石安全信息、慰問遇難者家屬及接待來訪者等安定人心的相關舉措上,弱化了宋美齡在西安事變中的作用。而《紐約時報》詳細闡述了宋美齡為促進西安事變解決所做出的努力,強調其在事變和平解決中起到的重要作用,同時在報道中強調了宋美齡的“美國教育”經歷和“基督教徒”身份。