基于粉絲群體多層次性的品牌管理研究

□ 陳 娜 羅成翼

粉絲群體,最初是指對明星和偶像崇拜、熱愛并產生追隨的一個群體。這一群體在追隨偶像過程中積極主動,并且基于對偶像的熱愛產生強烈的消費意愿,進而形成巨大的經濟效應,由此粉絲經濟的概念被提出。對于品牌管理者而言,如此強大的流量及其變現能力是不容忽視的。

一、粉絲群體的多層次性

時至今日,粉絲群體早已突破娛樂行業的界限,被追隨和被關注的對象從娛樂明星擴展到各個層面,粉絲群體出現多層次性。對于品牌管理而言,應該主動關注、積極利用和妥善管理的粉絲群體主要可以分為以下層次:代言人粉絲群體、品牌粉絲群體、產品粉絲群體、電商平臺粉絲群體、意見領袖粉絲群體、IP粉絲群體等。

(一)代言人粉絲群體

代言人粉絲群體是從最初的對明星偶像的崇拜群體發展而來,也是被品牌管理者關注得最多的一類粉絲群體。品牌和企業選擇某位明星偶像作為代言人,其本身擁有的粉絲群體會被平移過來。他們因為對偶像的熱愛而產生高漲的消費熱情,由于對偶像的忠誠而在其代言期間產生積極、持續甚至不理性的購買行為。從結果來看,在代言期間,粉絲群體會帶來爆發式的購買力,為品牌帶來較大的聲勢與流量。但是代言人粉絲群體的流動性是比較大的,當品牌和企業與某位代言人結束合作,由他帶來的購買量和影響常常呈現急劇下降的態勢。

(二)品牌粉絲群體

品牌粉絲群體是對品牌本身具有情感認同和忠誠度的群體,他們對品牌有非常清晰的認知,關注品牌帶給他們的產品體驗和情感共鳴,他們對品牌的消費行為具有持續性和穩定性。在品牌管理中,這一類粉絲群體的管理風險是較低的。

(三)產品粉絲群體

產品粉絲群體的關注點在于產品本身,產品的外觀、功能、消費過程的體驗和感受等往往是他們消費的動因。產品粉絲群體不一定關注某個特定的品牌。對于品牌和企業而言,這一類粉絲群體同樣具有不穩定性,當產品在他們心中失去吸引力時,他們的關注點和消費力會迅速轉移。

(四)電商平臺粉絲群體

線上平臺粉絲群體是隨著近年來電商的快速發展而逐漸形成的龐大群體。消費者對線上購物的依賴日益增強,在日益增長的消費行為中,消費者基于不同的消費需求逐漸形成對某電商平臺的依賴。例如,對“只有想不到,沒有買不到”的“萬能型”電商平臺的依賴;或者對“以品牌為主,擁有自營體系,對正品有保障,擁有完善的物流系統,送貨上門”型電商平臺的依賴;或者對“低價買大牌”型電商平臺的依賴;抑或對“拼單更省錢”型電商平臺的依賴,等等。這些對電商平臺的依賴性,使得消費者成為這一平臺的粉絲群體,具有一定的穩定性。

(五)意見領袖粉絲群體

互聯網的發展給予了個人更為廣闊的展示自己的舞臺,意見領袖也較前互聯網時代有了變化:影響力更為廣闊,更容易表達觀點,觀點更容易被放大,傳播速度更快等。意見領袖借由互聯網,逐漸聚集起龐大的粉絲群體。對于品牌和企業而言,消費倡導型(例如直播帶貨等)、消費體驗型(例如美食博主、旅游博主等)的意見領袖,能夠帶來較為龐大和穩定的流量。粉絲群體對意見領袖通常比較信賴,在發生消費行為的時候,愿意聽取他們的意見,或者主動搜索其相關建議。

(六)IP 粉絲群體

IP原是指網際互聯的協議,IP規定網絡上所有設備都必須有一個獨一無二的IP地址。近年來,IP逐漸衍生出具有獨特性和較強影響力的含義,影視IP、品牌IP、個人IP、文化IP、游戲IP、動漫IP等概念被提出來。這些IP背后通常聚集了大量的粉絲群體,他們因為對某一IP的喜愛而產生積極的、爆發式的、持續的消費行為。例如某品牌服飾與某著名動漫IP聯名出品的服飾,就引發了粉絲排隊等開門并一搶而空的現象。

需要注意的是,現實生活中的某一特定消費者可能屬于以上某一類粉絲群體,也可能同時屬于幾類粉絲群體。

二、多層次粉絲群體的共性與差異性

(一)不同層次粉絲群體的共性

無論是哪個層次的粉絲群體,他們都對其關注和追隨的對象有著較大的熱情和行為動力。他們會主動、及時、全面地關注和主動搜索追隨對象相關的信息,這里面就包括了與之相關的代言品牌和產品、品牌動向、新產品推出、聯名營銷、大V推薦等商業信息。被關注和追隨對象的語言、行為等會對粉絲產生較為強烈的引導作用。粉絲們基于對被關注和追隨對象的熱愛,會產生消費意愿。被關注和追隨對象與粉絲的互動會加強粉絲的忠誠度和消費意愿,粉絲與粉絲之間的互動會加強粉絲群體的黏度和穩定性,甚至會衍生出一系列群體規范,形成更為穩定和持續的消費行為。可見,無論是哪個層次的粉絲群體,對于品牌管理而言都是應該積極對待的。

(二)不同層次粉絲群體的差異性

對于品牌管理而言,不同層次的粉絲群體由于其關注和追隨對象的不同而存在明顯的差異性。

第一,粉絲群體與品牌和產品的連接不同,黏度也不同。品牌粉絲群體的關注點是品牌本身,因此其黏度是最高的。產品粉絲群體的關注點是產品,在產品保持吸引力的前提下,其黏度是緊密的,但是在產品迭代較快的情況下,其黏度會降低。代言人粉絲群體、意見領袖粉絲群體和IP粉絲群體,他們關注的對象是代言人、意見領袖和IP,只有當這些關注點與某個品牌或者產品發生關聯時,才會引發粉絲的關注,因此其黏度并不高,會隨時變化。電商平臺粉絲群體,其依賴點在于平臺本身所提供的消費方式,因此與平臺長期穩定合作的品牌或產品,粉絲對其的黏度相對較高,而與平臺合作不穩定的品牌或產品,粉絲對其黏度則相對偏低。

第二,不同層次的粉絲群體,其消費熱情是不同的,其消費行為特點也是有差異的。基于對所關注和追隨對象的熱愛,粉絲群體會對與之相關的品牌和產品產生消費的熱情。其中,代言人粉絲群體、IP粉絲群體的消費熱情最為高漲,其次是意見領袖粉絲群體。在偶像的影響下,這些粉絲群體極易產生非按需消費、集郵式消費、儀式感消費等狂熱的消費行為。而品牌粉絲群體、產品粉絲群體、電商平臺粉絲群體同樣會有較高的消費熱情,但相較而言其消費行為會偏理性。

第三,對于不同層次的粉絲群體,消費滿足感的來源是不同的。代言人粉絲群體的消費滿足感來源于自己的消費行為是對偶像的支持,會給偶像帶來更高的聲譽。IP粉絲群體的消費滿足感來源于通過消費行為獲得對IP的新形式的占有。品牌粉絲群體的滿足感往往來源于品牌帶來的身份認同感。產品粉絲群體的滿足感來源于產品對其特殊需求的滿足,例如產品的某項新性能帶來的滿足感。意見領袖粉絲群體和電商平臺粉絲群體的滿足感則來源于滿足了某種具體的消費需求,例如獲得了好的商品推薦,并且在購買之后使用不錯,或者是在購買價格上獲得了較大的優惠等。

三、粉絲群體對品牌管理的作用

(一)粉絲群體對品牌管理的正向作用

無論哪個層次的粉絲群體,其對品牌管理的正向作用是顯而易見的。首先,粉絲群體能為品牌帶來熱度、流量和變現。英國營銷專家Kevin Thomson曾提出“情緒資本”這一概念,認為情緒資本也是能夠推動銷售的隱形資本。同樣,粉絲群體基于對所關注和追隨對象的情感和正面情緒而發生積極的消費行為,釋放“情緒資本”,促使品牌獲得經濟效應。

其次,粉絲群體有利于挖掘和培養品牌的忠實消費者。品牌粉絲群體本身就是忠實的消費者。而其他層次的粉絲群體,雖然在一開始并不是基于品牌本身而產生的消費行為,但是在品牌管理中,他們是積極主動的消費者,他們擁有對品牌的體驗,因此他們是不容忽視的潛在忠實消費者。品牌在這些粉絲群體中容易獲得較高的消費者留存率。“維持一個老顧客的成本是開發一個新顧客成本的七分之一”,粉絲群體為品牌帶來初始流量,品牌如果能夠做好后續維護,提高粉絲群體對品牌本身的黏性,就能夠極大程度減少新用戶開發成本。對于品牌管理而言,運用粉絲群體“愛屋及烏”的情感,將消費者對其他關注對象的情感轉移到品牌上來,能有效引導并培養出品牌自身的忠實消費者。

(二)粉絲群體對品牌管理的負向作用

粉絲群體對品牌管理同樣具有負向作用。首先,粉絲群體對所關注和追隨對象的情感可能增加品牌管理的風險。例如,代言人粉絲群體和IP粉絲群體關注的重點是代言人和IP,其消費行為的發生是基于品牌和產品與代言人和IP有合作行為,且這個合作行為能夠為代言人和IP帶來好的效應。一旦合作結束,或者粉絲群體認為品牌和產品做出了傷害代言人和IP的行為,那么粉絲群體將會迅速流失,甚至對品牌和產品產生激烈的攻擊行為。

其次,粉絲群體在短時間內帶來的巨大流量,使品牌代言、活動宣傳、主播帶貨、跨界合作等營銷活動成為品牌方趨之若鶩的手段。然而,對粉絲群體的“割韭菜”行為并不見得每次都會奏效,這種急功近利的投入反而有可能導致品牌陷入嘩眾取寵的疑云,不但不利于品牌形象的建立,也可能使品牌管理偏離正常的軌道,追求短時效益而放棄了長遠發展的機會。在消費為王的時代,如何賺取消費者眼球、獲得信任并使其轉化成忠實的粉絲,并不是靠單純傳播就能解決的,頻繁地針對粉絲群體的營銷活動也會分散品牌在產品服務本身上的管理精力與資本,削弱品牌核心競爭力,誘導品牌舍本逐末。

四、基于粉絲群體多層次性的品牌管理模型構建

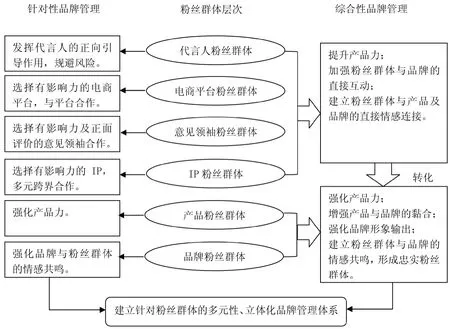

通過前文的分析可以得出,對粉絲群體的管理是品牌管理的重要組成部分,有效的管理能夠為品牌帶來長遠的效益。本文構建基于粉絲群體多層性的品牌管理模型(如圖1所示),為品牌管理者識別和有效引導粉絲群體、發揮粉絲群體的正面作用和規避負面作用提供新的思維方式和路徑。

圖1 基于粉絲群體多層次性的品牌管理模型

針對不同層次的粉絲群體,品牌管理者需要考慮粉絲群體與品牌的具體連接點,從粉絲群體最為關注的點出發,形成其對品牌的關注,激發粉絲的消費意愿,并規避可能的負面影響。另一方面,品牌管理者還需對不同層次的粉絲群體進行綜合性管理,引導其他層次的粉絲群體逐漸轉化為穩定性較強的、忠誠度較高的粉絲群體,這樣才能形成品牌與粉絲群體的長期關系,構建和諧、有序、良性的品牌管理路徑,避免由于粉絲群體的負面作用而帶來品牌危機。

五、結語

粉絲群體帶來的經濟效益是品牌管理者不可忽視的。代言人粉絲群體受到品牌管理者的關注最多。然而,粉絲群體其實是具有多層性的,針對不同層次的粉絲群體,品牌管理的路徑也不盡相同。本文提出了基于粉絲群體多層次性的品牌管理模型,呈現多維度、邏輯性的品牌管理路徑,引導粉絲群體為品牌健康持續發展提供助力,避免由于粉絲群體失控而導致的系列問題。