地域視角下影響中國產業結構升級的因素

陳卓怡

摘?要:本文利用我國30個省份(除西藏)2006-2017年的面板數據來分析多重因素對產業結構升級的驅動作用。將30個省份劃分為東、中、西三個地區,通過進行空間面板回歸發現:政府財政投入、人力資本、基礎設施建設、城市化進程、城鄉收入差距對產業升級具有顯著影響,但是區域差距顯著;并且具有空間溢出效應,影響本省產業結構升級的同時會同時影響相鄰省份。

關鍵詞:產業結構升級;區域差距;人力資本;財政支出

中圖分類號:F2?文獻標識碼:A?doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.04.002

0?引言

中國經濟增長飛速,步入新的增長階段,產業結構的優化升級是經濟能否保持強勁增長的關鍵。經濟發展、地理生態資源,產業結構等方面都有所差距,各個地區的產業結構特點和發展規律因為區域發展而不同。本文從地域視角通過對我國30個省份(剔除西藏)2006-2017年的面板數據進行計量分析來分析政府財政投入、人力資本、固定資本、基礎設施建設等因素對產業結構升級的驅動作用。

1?文獻綜述

目前,我國學者對產業結構升級驅動因子方面展開大量的研究,近年來研究最多的一方面就是技術創新對產業結構升級的影響。張銀銀(2015)運用價值鏈的理論,論證了產業結構優化和現代化驅動的三種創新方式。周珂(2016)基于省級數據構建了面板模型,分析了技術創新在中國現代化工業的顯著正效應。理論界的學者對人力資本與產業結構的關系也做了大量的研究,人力資本的積累提高了不僅在提高勞動生產效率的方面起了正作用,在促進技術進步,現代產業結構優化方面也有顯著成效。黃文正(2011)使用了VAR計量研究模型,說明人力資本的累積有助于提高產業轉型的提升能力,對產業結構現代化升級具有重要作用。稅收支出與產業結構現代化的關系許多學者也對此進行了研究。國內學者毛軍和劉建民(2014)檢驗了中國財稅政策對產業結構升級的非線性效應,研究發現,當經濟發展水平小于19094.45元時,財政支出對產業結構升級產生正面效應,反映了地方政府動用財政資源對產業結構轉型升級形成助力。學術界關于城市和農村貧富差距擴大與產業結構優化升級的論文越來越多。城鄉收入差距對產業結構的是推力還是拉力,諸多學者進行了激烈地爭論。高霞(2011)和程莉(2014)等,產業結構的優化升級進一步促進了貧富收入差距。也有一些學者提出相左的理論,李小玉(2011)和常遠(2016)等認為現代化產業結構優化升級有利于城市和農村貧富差距縮小。

通過梳理文獻可知,現有研究還存在不足。一方面,基于靜態面板模型的理論邏輯,產業結構轉型和現代化是一個動態的過程。前一個時期的產業結構形勢必然會對下一個時期的產業結構起作用。而且,我國幅員遼闊,區域經濟發展迅速,存在著不均衡的差距現象。關于影響產業結構升級的因素,眾說紛紜。不能只考慮單一因素就下結論。本文將采用空間計量模型對政府財政投入、人力資本、固定資產、基礎設施建設、城市化進程、城鄉收入差距和出生率對產業結構升級的影響進行分析,找出其中起到關鍵作用的因素。分析了東、中、西部地區的區域差異。希望能對產業結構升級提供一定的理論和實證經驗證據。

2?實證分析

2.1?變量說明和數據來源

本文旨在分析各因素對產業結構的驅動力。選根據中國的30個省份(不含西藏)2006-2017年的宏觀數據作為數據樣本。依據中國區域劃分依據,把中國30個省(不包括西藏)分為東部、中部和西部區域。詳細信息為:東部地區(北京、天津、山東、遼寧、河北、上海、浙江、江蘇、廣東、廣西、福建、海南、中部地區(吉林、黑龍江、內蒙古、河南、山西、安徽、湖北、湖南、江西)和西部地區(甘肅、陜西、四川、重慶、青海、寧夏、新疆)。樣本總量為360個,數據樣本來自《中國與中國人口統計年鑒》和《就業統計年鑒》。

2.1.1?主要被解釋變量

本文將從產業結構現代化指標(CY)入手作為被解釋變量,產業結構現代化的概念比較廣泛。一方面是代表產業的附加值由低到高,也指產業從第一產業到第三產業的發展轉變形式。對于產業結構現代化的計算,本文借鑒張曉燕(2015)的方法,以產業結構現代化升級系數作為計量產業結構現代化程度的指標。

計算公式為:

其中yi=YiY表示每個省份的第i種產業的產值比上該省份三個產業的總產值。因為三次產業的劃分,所以CY的取值范圍也是在[1,3]的范圍內,越靠近3就說明該省的產業結構升級速度快。

2.1.2?解釋變量

人力資本集聚程度(HC)是主要解釋變量,因為不同的產業結構對于人力資本的要求是同質的,為了能把人力資本的作用在不同的產業結構的情況下得以區分清楚。本文通過梳理相關文獻,最后借鑒陳得文和苗建軍(2012)的方法用:使用學歷在專科及其以上的學生的數量作為測算人力資本的指標,用EC表示,使用區位熵的指標對勞動力的集聚水平進行衡量,勞動力的集聚程度的測算公式詳見下部分:HCi=ECiEi/ECE。EC表示全國人力資本,ECi則表示第i省內的人力資本數,用大專及以上學歷的人口數來表示。E表示全國的人口,Ei表示i省的人口數。區域的人力資本占區域總人口的比重去和全國人力資本占全國人口的比重相比,表明了i區域人力資本的集聚程度。其余解釋變量為:政府支出(gov)、固定資產投資(k)、出生率(birth)、基礎設施建設(inf)、城鄉收入差距(income)、城市化程度(urban1):城市化程度用每年末的各個省份的城市人口數量占東、中、西部分總人口數的比重來測算。

2.2?分東、中、西區域的靜態面板回歸和空間杜賓回歸

2.2.1?空間相關性檢驗

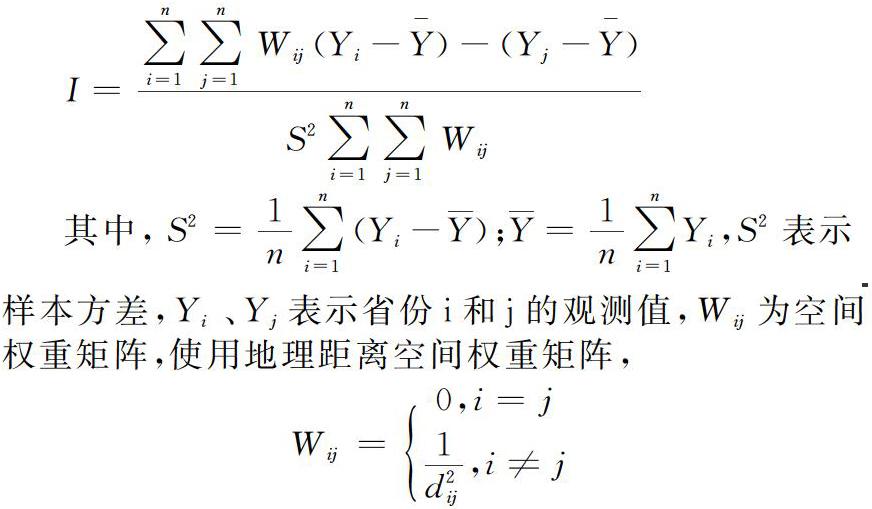

第一步使用Moran's I指數法檢驗不同地域的產業結構系數是否存在空間自相關。Moran's I指數的值是我國計量的30個省份的測量值的乘數加總匯合值,檢驗值的取值范圍在-1~1之間,如果Moran's I的測算值結果顯示存在空間自相關,那么數據樣本就適用空間計量經濟模型進行數據處理,其計算公式為:

對全國30個省份的產業結構系數進行空間自相關檢驗發現(見表2),2006-2017年各省份產業結構的關系是明顯的正向的空間關聯,所以本文采用空間計量模型進行處理,并而且關聯的強度具有整體呈波動上升趨勢。2006-2017年的產業結構系數的Morans I值在0.169~0.275之間,每年都通過了1%的顯著性檢驗。由此可以看出,我國的產業結構之間的關系并不是完全獨立不受影響的個體,地理距離越是靠近,產業結構就越相似。

2.2.2?模型的構建

區位因素的變化在對空間的影響也是巨大的,因為第i個省份的現代化產業水平會因為j省份勞動力集聚程度和產業結構升級變化而變化。一般而言,普通的經濟學計量模型是在一定程度上沒有對空間結構進行考量,所以,測算結果存在理論漏洞。為了實現最優的分析空間關系影響產業結構升級的因子,所以本文利用Stata軟件采用空間杜賓模型進行計量分析:

模型中,y是被解釋變量,表示產業結構的升級系數,ρWy這一解釋變量衡量了其他省份的產業水平對于本省的影響程度。其中W是空間權重矩陣用來測量30個省份之間的空間關系,ρ為空間相關系數,如果ρ大于1,表明各省份產業結構的水平之間是存在正向的空間關系,如果ρ小于1,表明各省份產業結構的水平存在負向的空間關聯關系,如果ρ等于0,表明相鄰各省份產業結構水平之間無相關關系,產業升級系數和空間關系無影響。x為解釋變量,β為解釋變量的系數矩陣,表示本地人力資本集聚對本地的影響;θWx表示相鄰省份解釋表里受空間溢出效應影響而對本省的產業結構升級起的作用,其中系數θ則體現了這種影響的方向和影響程度。

2.2.3?普通面板回歸結果

首先利用Stata軟件對面板數據進行固定效應模型(FE)、隨機效應模型(RE)和混合面板模型估計。hausman檢驗結果表明在1%顯著性水平下應該拒絕隨機效應的原假設,所以選擇固定效應模型進行回歸,回歸結果見表3。模型1是將30個省份看成一個整體進行了固定效應回歸。模型2、模型3、模型4是分別對應我國中國東部地區、中部地區、西部地區。

從Stata軟件的估算結果中,可以得到以下結論:各地區的人力資本水平、政府財政支出、城市和農村收入差距、基礎設施建設和城市化水平都對現代化產業結構升級都產生了顯著的影響,下面進行具體討論。

(1)城市化水平對產業結構水平的影響在0.1%的顯著性水平下顯著,因此可以做出結論,其對產業結構升級有積極的推動作用。原因在于一個地區城市化水平的提高代表著農村剩余勞動力的轉移。隨著遷移人口的增加,城市人口數量上升,該省份的人民對第二產業和第三產業的鏟平和服務會有極大需求,因此帶動了本省份的產業結構優化升級。從供給的層面分析,因為城市人口數量的增多,勞動力供給提高,且基本服務于第二產業和第三產業,從供給端也是帶動了產業結構的優化升級。

(2)人力資本水平對產業結構的影響在5%的顯著性水平上顯著,因此各省份的人力資本水平對產業結構升級的推動作用較為明顯。因為人力資本水平的提高具體變現為能顯著提升勞動者的勞動生產率,提高省內工業資源和技術利用效率,提高區域工業的發展水平。根據實際情況,在同一水平下,具備更高人力資本勞動者能更有效地利用其他生產要素,提高工業生產水平,對促進工業發展具有重要意義。

(3)根據數據結果,政府財政支出對產業結構水平的影響在0.1%的顯著性水平下顯著,政府的財政支出對產業結構升級有積極的推動作用。一方面,經濟結構的變遷和經濟增長過程中需要實行一定的產業政策。另一方面,公共財政支出是產業政策的重要組成部分,反映了國家產業結構的調整取向,對產業結構的優化發展起著促進或遏制作用。

(4)根據數據結果,在其他經濟指標中,基礎設施建設對提高產業結構優化水平也起到了顯著的積極作用。改革開放以來,經濟建設提速明顯,一方面基礎設施的建設總量得到提升,另一方面基礎設施產業結構得到了整體優化。基礎設施是產業發展的基礎,因為他是社會生產的所有部門的基礎,并促進各地區和地區之間的投入流動。隨著基礎設施總量的增加,服務能力和服務水平的輻射范圍都得到了迅速擴大,城市和農村的收入差距對促進產業結構現代化起著重要作用。改善產業結構將擴大城鄉收入差距,根據數據結果來看:因為資源是有限的,城鄉收入差距越大,城市和農村的產業分層也就越大。城市的產業結構更好,產業水平越高。工業化的發展和產業結構的現代化為高質量勞動力提供了就業和機會,導致人口不斷向城市聚集。然而,先進的產業結構和高科技一樣,對資本和人力資源的要求也越來越高。集中在城市和城市的農民工從事高科技工作的能力較低,只能從事一些傳統的低水平、集約化的勞動產業。城鄉收入差距進一步擴大。在全國的數據估計中,固定資產投資對產業結構升級的促進作用不明顯。

本文基于區域差異的視角,對區域產業結構的升級做了在靜態面板模型估計,具體的估計結果如表3的模型2、模型3、模型4所示。從東部、中部、西部的靜態面板數據估計結果中可以得出以下有價值的結論:

(1)政府財政支出與產業結構改善正相關,且相關系數極顯著,這表明,政府投資促進了產業結構的進一步合理化和現代化,東部和中部地區的公共預算支出對產業結構水平有積極影響,而西部地區政府財政支出對產業結構升級的影響最弱,但參數估計值未通過顯著性檢驗。這表明,政府財政支出對產業結構水平的影響存在區域間的差異。東部地區經濟發達,區域內政府重視產業的優化,政府援助對促進產業結構優化和現代化起到了積極作用。西部地區的產業主要是集中在一、二次產業。與東中部地區相比,政府財政投入相對較少,技術水平相對較低。對比政府財政支出系數,政府財政支出對中部地區的影響最大,其次為東部地區,最末為西部地區。

(2)在衡量人力資本指標方面,東西部地區的人力資本水平對我國現代化產業結構升級具有積極作用產業結構。中東部地區經濟發達,人才資本的教育培訓投入明顯偏高,相較于西部地區人均受教育程度較低的情況,人力資本對優化現代化產業結構的促進作用不明顯,但這就不能否定了人力資本的重要作用,西部地區必須加大對人力資本的投入。

(3)基礎設施建設對各個區域產業結構升級的影響均顯示出了正向的調整作用,這與全國的統計結果一致。基礎設施的建設給東部地區的積極影響最大,東部地區和西部地區的基礎設施建設對產業結構升級的影響通過了0.1%的顯著性檢驗。

(4)根據回歸結果,固定資產對產業結構的影響,在東部地區顯示出了負面的影響,并且通過0.1%的顯著性檢驗。而在中部和西部地區顯示出了較強的正向調整作用。這是因為東部地區基礎設施比較完善,固定資產投資主要用于固定資產折舊和改造。相反,過度的固定資產投資擠占了其他促進產業結構現代化的投資。中西部地區固定資產投資有效改善了地區企業基礎設施建設,加快了更新換代,有利于中西部地區產業結構現代化。

(5)城市化對產業結構升級的影響,分區域分析的結果和整體分析的結果一致。其中,城鎮化對產業結構升級的影響對中部地區影響最大。對于中西部地區來說城市化進程的加快使得農村勞動力流向城市,改善就業結構,帶來二、三產業的迅猛發展,同時縮小第一產業在國民生產總值中所占的比重。

(6)其他變量:出生率對產業結構的升級沒有顯著影響。城鄉收入差距對中部地區和西部產業結構升級有顯著作用,在中西部地區,城鄉收入越大,產業結構升級越快。中西部地區,產業結構較于東部地區是不完善的。所以需要依靠城市帶動鄉村的發展。城市的產業結構更好,產業水平越高,導致人口和資源不斷向城鎮集中所以與農村的收入差距更大了。

2.2.4?空間面板模型回歸

考慮到空間影響因素,對數據進行了空間杜賓模型回歸(表4)。結果顯示,政府財政支出對本省的產業結構升級起積極作用,但是卻不利于相鄰省份產業結構的升級,空間溢出效應顯著為負。城鄉收入差距對本省份產業結構的影響顯著為正,雖然杜賓回歸結果不顯著,但是能從系數判斷空間溢出效應為負,不利于相鄰省份產業結構升級。本省的人力資本、固定資產的投入、出生率、城市化率和基礎設施建設有利于相鄰省份產業結構升級,空間溢出效應為正。

3?結論

通過固定效應模型和空間杜賓模型的回歸成果,可以發現:政府投資大力推動了產業結構的升級,但是卻不利于相鄰省份產業結構的升級,空間溢出效應顯著為負。東部地區和西部地區的人力資本水平促進了產業結構的升級,同時也具有正的空間溢出效應。城鄉收入差距、基礎設施建設和城市化水平對產業結構升級都產生了顯著的影響,且顯示區域差距。從全國視角來看,出生率對產業結構升級沒有顯著影響,但是對西部地區的產業結構升級有推動作用。應該制定政策吸引高素質人才留在農村,提高我國農業現代化生產水平,切實提高農村居民的收入水平,持續縮小城鄉收入差距。基于東、中、西的對比分析來看,政府財政投入、人力資本、固定資本、基礎設施建設、城市化進程、城鄉收入差距和出生率對產業結構升級的驅動作用存在明顯的區域差異。因此各地區應該根據區域的經濟基礎及人力資本的實際情況來制定產業結構升級的政策。

參考文獻

[1]陳建軍,楊飛.人力資本異質性與區域產業升級:基于前沿文獻的討論[J].浙江大學學報(人文社會科學版),2014,44(5):149-160.

[2]高錫榮,胡小娟,張薇.基于人力資本、技術進步和創新政策視角的國家創新轉型動力學:來自日本創新轉型的經驗[J].科技與經濟,2015,28(1):1-6.

[3]張銀銀,黃彬.創新驅動產業結構升級的路徑研究[J].經濟問題探索,2015,(3):107-112.

[4]張玉昌,陳保啟.產業結構、空間溢出與城鄉收入差距——基于空間Durbin模型偏微分效應分解[J].經濟問題探索,2018,434(9):66-75.

[5]趙丹陽.基于VAR模型的我國城市化與產業結構關系的實證分析[J].當代經濟,2017,(11):154-155.

[6]張景波.交通基礎設施建設對產業結構轉型的影響研究[J].云南財經大學學報,2018,34(11):37-48.

[7]林春艷,孔凡超.技術創新、模仿創新及技術引進與產業結構轉型升級——基于動態空間Durbin模型的研究[J].宏觀經濟研究,2016,(05)

[8]朱華宇.技術創新、人力資本與產業結構升級——基于動態面板模型的實證研究[D].杭州:浙江工商大學,2018.

[9]甘勁燕.人力資本對產業結構升級的影響——基于省際面板數據的研究[J].價值工程,2019,38(20):59-61.