社會責任塑造企業家精神

新時代企業家精神被賦予的豐富內涵,為企業家踐行責任使命提供了新的行動指引。

企業家作為一個特殊群體,不僅是財富創造者,也是創新引領者、社會進步的推動者。新時代企業家精神被賦予的豐富內涵,為企業家踐行責任使命提供了新的行動指引。

企業家精神以誠信為本

中國企業家調查系統發布了《轉型時期的企業家精神:特征、影響因素與對策建議——2019·中國企業家成長與發展專題調查報告》(下文簡稱《報告》)。《報告》顯示,當代企業家精神呈現五大新特征,即更講誠信、尊重他人;更具責任,普遍有回饋社會的意愿;更重創新、善抓機遇,努力發展持續競爭優勢;更加敬業,熱愛事業并堅韌執著;更善思考、重視學習,注重自身素質和能力的提升。

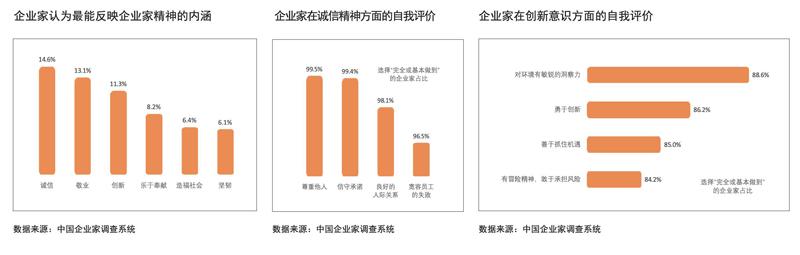

調查特別了解了企業家對“最能反映當前時期的企業家精神”的看法。《報告》顯示,14.6%的企業家認為“誠信”最能反映當前時期企業家精神的內涵;其次是“敬業”(13.1%)和“創新”(11.3%),其他依次為“樂于奉獻”(8.2%)、造福社會(6.4%)和堅韌(6.1%)等。

根據分析,在企業家精神的五個層面中,企業家對“誠信”的自我評價最高,對“責任”和“敬業”的評價次之,對“學習”和“創新”的評價相對較低。

《報告》指出,這些差異體現了當前中國企業家精神的現狀:大多數企業家高度重視承諾、尊重他人,體現出良好的誠信精神;同時,在事業上,堅韌不拔,具有良好的責任擔當意識和高度敬業精神;而在創新精神和學習精神方面的自我評價相對較低,主要體現在把握國家及地方政策環境方面能力尚有不足。

《報告》顯示,大多數企業家認為自己“對環境有敏銳的洞察力”和“勇于創新”,表示“完全做到”或“基本做到”的企業家分別占88.6%和86.2%;其次是“善于抓住機遇”,認為自己“完全做到”或“基本做到”的占85%;關于“有冒險精神,敢于承擔風險”這一說法,認為自己“完全做到”或“基本做到”的企業家占84.2%,排在創新精神維度的最后一位。這表明,大多數企業家重視創新、善抓機遇,具有敏銳的洞察力。

法治環境對企業家精神的影響日益顯著

營造良好的營商環境對弘揚企業家精神至關重要。中國企業家調查系統在2011—2018年對企業經營環境進行了追蹤調查,從政府效率、司法效率、產權保護環境、投融資環境、要素市場環境、中介服務環境等六個方面構建了營商環境指數。

看進步,被調查企業認為,最近7年,產權保護環境,包括經營者的人身和財產安全保障以及企業知識產權、品牌保護等方面有了一些改善,綜合得分由3.47上升到3.71;中介服務環境也有所改善,綜合得分由3.03上升到3.22;政府干預有所緩解,綜合得分由2.88上升到2.97。

看短板,調查企業認為,司法效率和要素市場環境在近兩年的綜合得分變化不大。政府效率和投融資環境在2018年略有下降,綜合得分分別由3.55下降到3.49、3.54下降到3.47。其中,政府效率得分下降主要是由于行政執法機關(市監、稅務等)執法公正以及不同企業享受同等國民待遇方面得分下降造成的;而投融資環境得分的下降可能是由于2018年企業從民間渠道籌資較難且平均年利率較高等原因導致的。

對比2008年和2018年調查發現,法治環境對于企業家精神的影響日益顯著,而政府政策支持等因素的重要性逐漸下降。具體來說,“政府政策和規章制度公開透明”等政府相關環境的影響在2008年對企業家精神有顯著影響,而在2018年影響不顯著。而司法環境(“企業合同能否得到正常履行”)、產權保護環境以及中介服務環境對企業家精神的影響作用都在顯著增強,表明轉型時期營商環境各要素的重要性呈現出與以往不同的特點。

《報告》分析,如何深化改革、切實改善政府效率和司法效率,提高要素市場環境水平,建立健全多渠道、健康有序的投融資環境,是未來完善營商環境的重點。

營造全社會誠信環境

面對外部環境不確定性增加和經濟下行壓力加大,如何才能增強企業家信心,進一步促進和弘揚企業家精神?

《報告》顯示,調查中選擇“營造全社會誠信環境”對于促進企業家精神“非常重要”或“比較重要”的企業家占99.3%,排在所有選項的第一位。其次是“避免政府政策過度波動帶來的不確定性”,認為“非常重要”或“比較重要”的企業家占96.2%,這表明企業家認為在新環境下政府也需要保持誠信,在政策上具有一定的穩定性;排在第三位的是“依法保護知識產權”,96.6%的企業家認為其“非常重要”或“比較重要”,表明企業家對于依靠法律來保護知識產權的訴求強烈。接下來是構建新型政商關系,不斷改變“官本位”文化、反對壟斷和地方保護。同時,企業家還呼吁“減少政府的過度干預”,促進和弘揚企業家精神。

疫情下的企業社會責任

新冠肺炎疫情對社會發展的影響之深已顯而易見,但其將如何重塑企業的行為方式、重塑企業與社會的關系仍是值得深入探討的議題。南方周末中國企業社會責任研究中心發布的《新冠肺炎疫情之下企業社會責任觀察報告》顯示,疫情下,企業履行社會責任面臨著市場壓力和非市場壓力。作為企業的非市場戰略,企業社會責任在企業經營決策中的位置必將受到影響,面臨被“邊緣化”的風險。

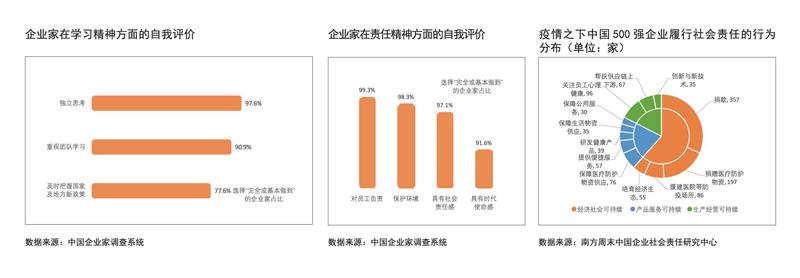

南方周末中國企業社會責任研究中心從網絡公開渠道對中國500強企業的履責資料進行了收集和分析,梳理出疫情之下企業履行社會責任的行為模式分布。數據顯示,與“經濟社會可持續”相關的履責行為占比最高。

新冠肺炎疫情暴發后,一方面,對小微企業、旅游等特殊行業的生存發展帶來嚴重沖擊;另一方面,疫情帶來的長期管控也對企業家信心產生了明顯影響。為重新激活經濟生態,銀行、保險、證券等金融機構紛紛出臺金融扶持政策;互聯網電商、產業園區運營機構等非金融機構也主動承擔社會責任,推出系列幫扶措施。中國500強企業中,有53家企業參與了培育經濟生態的工作。

疫情發生后,眾多企業秉持公益慈善精神,快速投入到戰“疫”行動中,迅速組織捐款捐物。據統計,中國500強企業中有357家為疫情捐款,有197家為抗擊疫情捐贈了藥品、口罩、防護服、酒精等醫療防護物資。其中,357家企業為疫情捐款超過128億元,平均捐款超過3600萬元。除捐款、捐物外,中國500強企業各盡所長援建醫院等防疫工程,86家中國500強企業參與了各地“小湯山”建設。

疫情不但改變了企業履行社會責任的方式,也影響了企業社會責任未來發展的趨勢。變化雖有,但企業社會責任的價值不會改變。那些把社會責任與社會價值看得很重的企業,也將贏得社會更多的尊重。