我聽你“畫”

魯珊

家用電器又稱為日用電器,是現(xiàn)代家庭生活必需品之一,也是孩子們非常熟悉的“好朋友”。本次幼兒大班的繪畫主題為“奇怪的家電”,怎么樣才能讓孩子在畫面上突出表現(xiàn)電器“奇怪”的特征呢?

第一步,選擇材料。選擇白色卡紙、細(xì)記號(hào)筆和水彩筆等材料,選擇這幾種材料的原因如下:

1.白色卡紙除了具有和素描紙類似的優(yōu)點(diǎn)外,反復(fù)涂畫也不起毛,并有一定的厚度,作品呈現(xiàn)出來效果也好,很適合低年齡段的孩子在這種材質(zhì)的用紙上涂顏色。

2.細(xì)記號(hào)筆勾線比較自然,不會(huì)像粗記號(hào)筆那樣死板,且筆桿細(xì),更適合孩子把握。

3.用水彩筆涂色比用油畫棒、水粉等其他顏料呈現(xiàn)的畫面效果顯得更干凈,且顏色鮮艷,更適合低年齡段孩子,特別是幼兒人數(shù)較多的時(shí)候使用。

第二步,表現(xiàn)內(nèi)容。在確定合適的材料之后,就要從內(nèi)容上做文章。這個(gè)主題的關(guān)鍵詞是“奇怪”,意思是“令人出乎意料的”“不平常的”“突破固有思維的”等。所以在教學(xué)過程中,我重點(diǎn)抓住“外形”與“功能”這兩個(gè)方面對(duì)幼兒的繪畫內(nèi)容的表現(xiàn)進(jìn)行引導(dǎo)。

1.從外形方面突出表現(xiàn)“奇怪”的特征

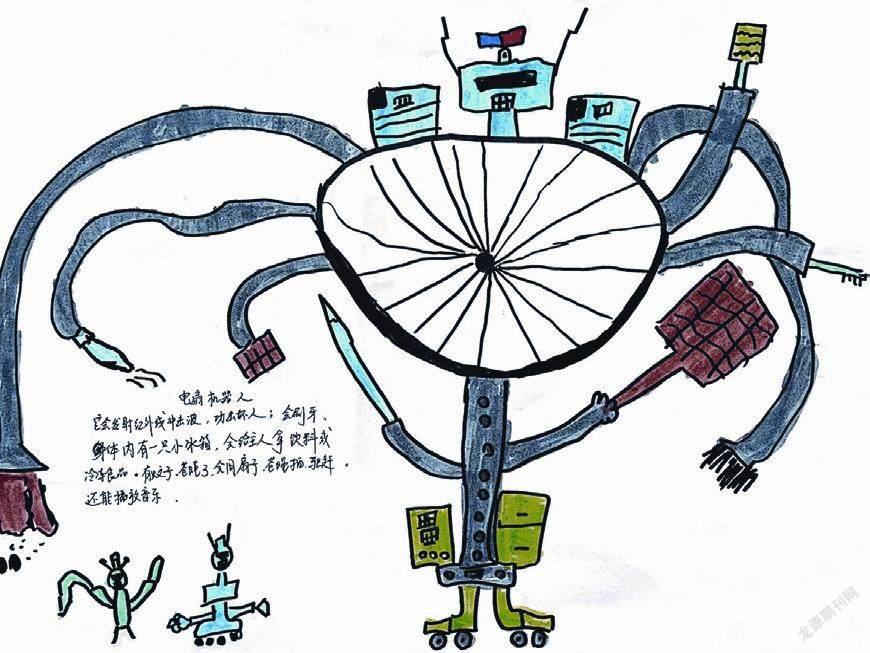

在康宇誠小朋友的繪畫作品《電扇機(jī)器人》中,他把電風(fēng)扇畫成了機(jī)器人的樣子:機(jī)器人的頭上有三臺(tái)電腦,左手拿著電子驅(qū)蚊拍,右手拿著寶劍,腳踩輪滑鞋,另外還有很多的機(jī)械手臂……它的外形跟我們認(rèn)知里的電扇完全不一樣。我是怎么引導(dǎo)的呢?

破形。在教學(xué)過程中,我引導(dǎo)幼兒打破原有的外形,重新設(shè)計(jì)一個(gè)完全不一樣的形狀。在我的引導(dǎo)下,孩子們充分發(fā)揮想象力,從而出現(xiàn)了長方形的水壺、愛心形狀的電風(fēng)扇、飛機(jī)形狀的電冰箱……

拼接。在原來造型的基礎(chǔ)上,我進(jìn)一步啟發(fā)孩子,鼓勵(lì)他們自由拼裝他們想要的物體形象。比如,給電器加上“手臂”“腿”“翅膀”……于是,便出現(xiàn)了會(huì)滑行的冰箱、會(huì)走路的電扇、會(huì)跳舞的水壺、會(huì)飛翔的冰箱等體現(xiàn)孩子豐富想象力的作品。

2.從功能上突出表現(xiàn)“奇怪”的特征

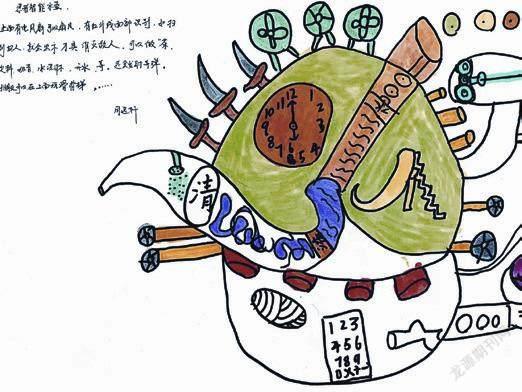

左圖是周逸軒小朋友的作品《忍者智能水壺》。這個(gè)水壺的功能非常豐富。比如,水壺上備有三把可以抵御壞人的刀,有識(shí)別壞人功能的攝像頭,當(dāng)攝像頭識(shí)別壞人身份后,三把刀自動(dòng)對(duì)壞人發(fā)起進(jìn)攻并自動(dòng)報(bào)警。此外,水壺上安裝的三個(gè)風(fēng)扇可以吹出不同風(fēng)速、不同氣味的涼風(fēng)……

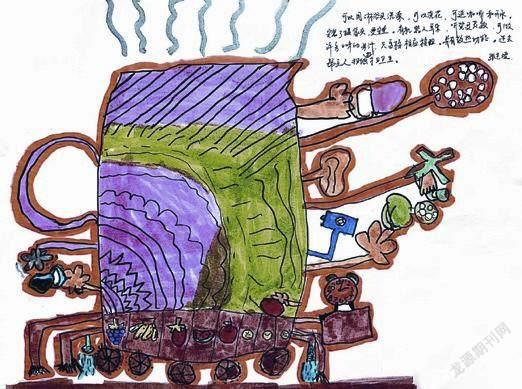

下圖是張藝璇小朋友的作品《智能水壺》。水壺配備的淋浴頭既可以澆花,又可以洗澡;水壺配備的電動(dòng)手臂可以送咖啡;水壺配備的電子耳朵可以讓使用者的聽覺變得更靈敏……此外,水壺上還有許多按鈕,一按就能做出很多不同口味的果汁……

上圖是劉珂貝小朋友的作品《多功能水壺機(jī)器人》。這個(gè)水壺機(jī)器人可厲害了,機(jī)器人除了自己的腦袋之外,還從四面八方伸出5只大鵝的頭,它們是專門用來制冷、制冰、制果汁、制冰淇淋,甚至制熱的。此外,水壺機(jī)器人還能幫人類做各種家務(wù),是人類的好幫手。

從這次主題活動(dòng)課的整個(gè)過程看,孩子們參與的熱情度高,大家邊畫邊討論,氣氛很熱烈。但孩子們的想法天馬行空,有的不合邏輯也不合常規(guī),有時(shí)候讓教師感到匪夷所思,所以非常需要教師及時(shí)歸納總結(jié)。比如,我先請(qǐng)全班孩子自由選擇電器,然后按照電器種類分組,并讓每組孩子討論電器的實(shí)際功能和自己想象的功能,再把這些內(nèi)容匯總,最后就形成畫面中要表現(xiàn)的電器模樣。從最終的作品看,孩子們除了喜歡吃、喜歡玩,其實(shí)安全意識(shí)也很強(qiáng),這得益于平日教師和家長對(duì)孩子的安全教育。

需要指出的是,教師在教學(xué)過程中除了用“眼”觀察、用“口”和孩子們進(jìn)行語言交流、鼓勵(lì)和引導(dǎo)之外,更需要用“耳”去傾聽孩子對(duì)自己作品的語言表達(dá)。對(duì)孩子作品有更深的理解之后,教師才可以更好幫助孩子提升其繪畫表現(xiàn)能力。其實(shí),若把幼兒繪畫過程看成孩子用自己智慧通過繪畫語言進(jìn)行“編碼”的過程,那么成人理解幼兒繪畫作品的過程就是一次“解碼”的過程。在這個(gè)“解碼”過程中,只有成人俯下身去傾聽孩子的聲音,才能真正讀懂孩子的內(nèi)心,讀懂孩子的畫。