國內外動物纖維顯微鏡定量分析法的比較

馬志強

(天祥(天津)質量技術服務有限公司, 天津 300384)

紡織品的纖維含量是指導產品標注標簽的重要依據,數據的準確性非常重要。纖維含量的測試方法主要分為3類,一是手工物理拆分法,此方法簡單易操作,數據準確度高,不受其他因素的影響,但只局限于特定類型的紡織產品;二是化學溶解法,利用纖維化學溶解性能的差異,選用針對性的溶解試劑進行化學溶解,此方法適用于絕大多數紡織產品;三是顯微鏡法,對于同類纖維混紡的產品,化學方法無法區分,如羊絨與其他動物毛纖維的混紡制品,雖然可以采用光譜法、DNA堿基序列對法等,但是目前應用最廣泛且可行的分析方法依然是顯微鏡法[1-3]。采用顯微鏡法檢測動物纖維含量是通過觀察纖維表面的鱗片結構特征[4]而進行分析。顯微鏡方法除了依據檢測人員的經驗之外,也需要參照相關的測試標準。目前,國內外使用顯微鏡分析法的相關標準包括GB,AATCC(美國紡織化學和染色家協會標準),ISO(國際標準化組織標準), JIS(日本工業標準)等。 本文通過比較各測試方法間的差異,指導技術人員正確使用各種測試標準,確保測試數據的準確性。

1 顯微鏡法的分類

顯微鏡分析方法依據顯微鏡類型的不同主要可以分為二類:一是光學顯微鏡,二是掃描電子顯微鏡。

1.1 光學顯微鏡

傳統光學投影顯微鏡(LM),是通過顯微鏡將纖維放大500倍后進行測量,因為受到光源亮度的限制,對環境要求較高,需要在暗房內手動操作使用且耗時長,對于檢測人員來說容易疲勞,檢測效率低[5-6]。現在常用顯微鏡電腦影像采集系統,該系統的模式是基于光學顯微鏡的方式,測量準確度與光學顯微鏡一致。電腦影像采集系統的優勢在于不受環境光線的影響,不需要暗房操作,同時電腦的使用可以解決大量的手動測量和計算等繁瑣過程,大大提高了工作效率[7]。

采用光學顯微鏡方法的標準主要有GB/T 16988—2013《特種動物纖維與綿羊毛混合物含量的測定》, AATCC TM20A—2018e《纖維定量分析》,ISO 17751-1∶2016《羊絨、羊毛、特種動物纖維及其混合物的定量分析 第1部分:光鏡法》,JIS L1030-2∶2012《纖維混紡含量試驗方法 第2部分》等。

1.2 掃描電子顯微鏡

掃描電子顯微鏡(SEM)工作原理是利用被聚焦的、具有一定能量的電子束在纖維表面掃描,激發產生二次電子,通過接收轉換,獲得樣品表面形態的掃描圖像。掃描電子顯微鏡的最大特點是放大倍數可以高達數萬倍,能觀察纖維表面極其細小的特征[8-9]。由于掃描電鏡的電子束通過轟擊纖維表面進行成像,所以其與光學顯微鏡相比最大的不足是僅可以觀察纖維的表面形態,無法觀察纖維內部結構和特征,如動物纖維的髓腔、色素等信息對纖維鑒別非常重要[10]。

采用掃描電子顯微鏡方法依據的標準主要包括GB/T 14593—2008《山羊絨、綿羊毛及其混合纖維定量分析方法 掃描電鏡法》,ISO 17751-2∶2016《羊絨、羊毛、特種動物纖維及其混合物的定量分析 第2部分:掃描電鏡法》、JIS L1030-2∶2012《纖維混紡含量試驗方法 第2部分》等。

2 顯微鏡定量分析方法對比

顯微鏡定量分析的原理是測量樣品中纖維的體積,結合纖維密度得到每種纖維的質量,再根據樣品中每種纖維出現的根數,通過計算得到各纖維的百分含量。各檢測機構使用的檢測儀器和方法不統一,對檢驗結果也有一定的影響。本文通過對標準在測試過程的重要環節和參數進行比較,研究各標準間的差異對纖維含量測量結果的影響。

2.1 纖維直徑測量

2.1.1 測量過程比較

由于動物纖維橫截面接近圓形,纖維的縱向比較均勻,通常測量纖維的直徑,即可計算出纖維的截面積,以代表纖維體積。纖維直徑的測量是獲得測試數據的最重要過程,是顯微鏡測試方法的關鍵環節,不同標準之間的差異,會對測試結果產生一定的影響。纖維直徑測量標準比較見表1。

表1 纖維直徑測量標準比較

由表1可以看出,各標準對測試的環境條件要求不同。GB和ISO都要求在標準大氣條件下對樣品進行調濕處理,而其他的標準則沒有相關的要求。標準大氣環境可以提供穩定的測試條件,使樣品釋放應力,纖維表面的鱗片恢復正常的狀態。雖然動物纖維作為蛋白質類纖維,其本身具有較高的回潮率,正常情況下在標準大氣環境下吸濕性很少,受標準大氣環境的影響也非常小,但為了測試數據的穩定性和可靠性,建議實驗室在標準大氣環境條件下對樣品進行調濕預處理。

對于LM顯微鏡來說,視野邊緣會產生失真現象,影響測量數據的準確性,通常檢測人員只對視野中央直徑約10 cm的圓環范圍內的纖維進行識別和測量。光學顯微鏡的放大倍數是500倍,當切取的纖維長度在0.2~0.3 mm時,放大后的纖維長度為10~15 cm,此長度正好顯示在視野中央,利于對纖維形態的觀察和測量。纖維切取長度過長,放大后會超過一個視野,容易導致重復測量。根據檢測人員經驗可知,纖維切取的長度越長,纖維之間交叉重疊的情況也越多,因為交叉重疊的纖維不在同一個平面上,圖像有一定的失真,不能進行纖維直徑的測量。大量交叉重疊纖維的出現,會導致測量數據選取的隨機性下降,影響測量的準確性。故此切取纖維長度為0.3 mm左右最為適宜,既保證了觀察的纖維數量,又可以避免重復測量。

纖維直徑的測量數據對纖維含量影響最大,各標準對測量纖維直徑的纖維根數要求不同,GB/T 16988—2013要求的測量根數最多,達300根,而其他標準為100~150根。由于動物纖維縱向相對較均勻,如山羊絨、美利奴羊毛、羊駝毛等纖維直徑離散較小,測量100根纖維計算直徑平均值可以反映纖維直徑的真實情況。但對于纖維粗細程度差異較大的,如土種毛、低支毛等,測試100根纖維計算直徑所得平均值不能完全反映纖維的真實情況,因此在滿足測試標準要求的前提下,應適當增加測量纖維直徑的樣本量,使測試數據能更好的反映實際值。

2.1.2 纖維平均直徑計算

測量纖維直徑后,根據各標準要求計算纖維平均直徑。

①LM測量法的GB/T 16988—2013和ISO 17751-1∶2016纖維平均直徑計算公式:

式中:D為纖維平均直徑,μm;M為纖維直徑組中值,μm;N為纖維根數。

②SEM測量法和 GB/T 14593—2008纖維平均直徑計算公式:

式中:d為單根纖維直徑,μm。

LM和SEM測量法對于纖維平均直徑的計算方式有差異,LM測量法是采用的組中值數據統計計算得到纖維平均直徑,而SEM采用的是實測值平均的方法,由于SEM的放大倍數高,測量的精確性更高,其測量值更接近真實值。

除此之外,直徑測量的操作過程中,LM和SEM在制備樣片時也有各自不同的要求。LM制作切片簡單快捷成本低;而SEM需要對纖維表面進行鍍金膜處理,操作復雜成本高。LM制片時,纖維需要浸潤在介質里,由于纖維長時間浸潤在液體石蠟中會導致纖維直徑發生變化,影響測試數據的準確性。在AATCC標準中有明確的規定,進行測試的切片應當天制作,建議實驗室借鑒AATCC的要求當天測試當天制做切片。

2.2 纖維含量測量

2.2.1 纖維記數

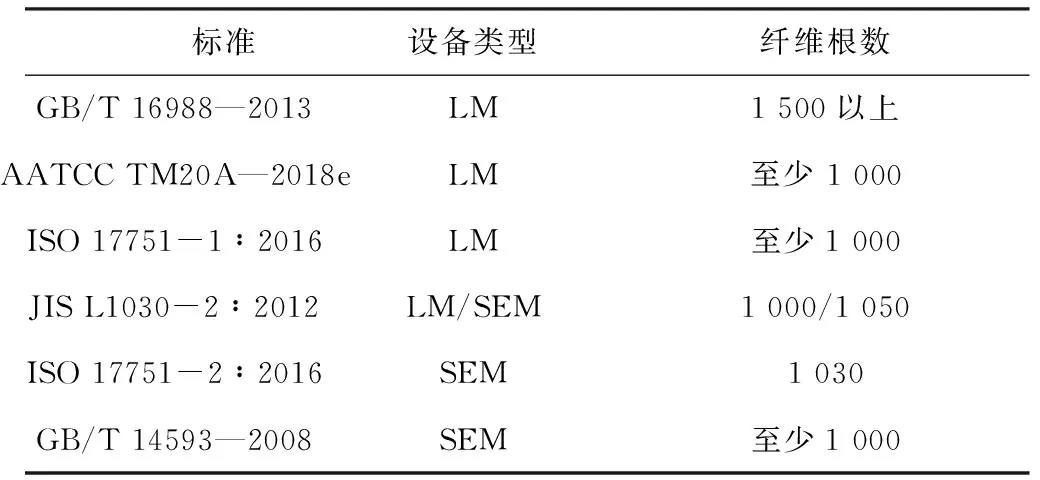

纖維根數的記錄是通過概率統計的方法,將出現在視野中的纖維進行鑒別判斷,記錄出現的次數,次數的比值即代表不同種類纖維的根數比。各標準纖維根數記數見表2。由表2可以看出,各標準對纖維根數的記數要求存在差異。纖維根數比代表了體積比,通常要求記錄纖維總根數應達到1 000根以上,GB/T 16988—2013要求測量根數達到1 500根以上,超過其他標準。根數的增加有利于提高最終結果的準確性,但也會增加檢測人員的工作量,特別是對于操作復雜的SEM測量法。

表2 各標準纖維根數記數

2.2.2 纖維含量計算

各標準對于纖維含量的計算方法都是依據纖維直徑的測量結果,并結合纖維密度等參數,但不同標準,纖維含量的計算方法不同。

①GB/T 16988—2013、ISO 17751-1及ISO 17751-2纖維含量計算公式為:

式中:N為纖維根數;S為纖維直徑的標準差,μm;ρ為纖維密度,g/cm3。

②AATCC TM20A—2018e纖維含量計算公式為:

③JIS L1030-2∶2012纖維含量計算公式為:

式中:A為纖維橫截面積,μm2;a為第1種纖維;b為第2種纖維。

④GB/T 14593—2008纖維含量計算公式為:

在進行纖維含量計算時,GB/T 16988—2013考慮了直徑的標準方差,進一步減小了測量誤差對纖維含量的影響,最接近真實值。對于沒有引入直徑方差的標準,當計算結果位于臨界值時,建議考慮直徑方差的影響。

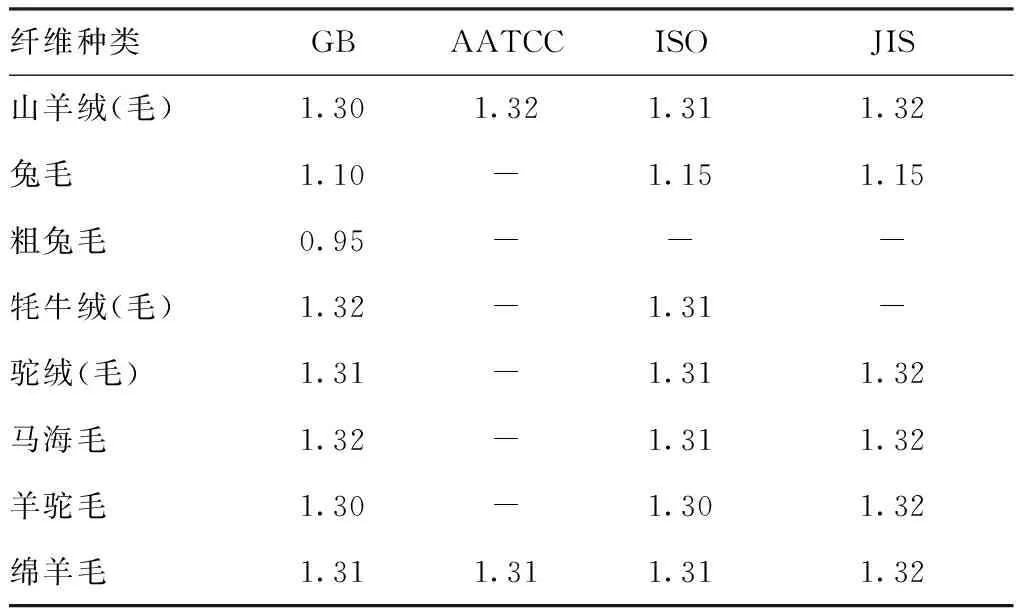

纖維含量計算公式中的纖維密度是由各相應標準提供的,各標準的纖維密度見表3。由表3可以看出,各標準的纖維密度是有差異的,所以檢測人員在進行纖維含量計算時,應根據所采用的標準使用相應的纖維密度。

表3 各標準的纖維密度 g/cm3

3 結 論

本文對測試動物纖維含量相關標準進行比較,通過對用光學顯微鏡及掃描電子顯微鏡的纖維直徑測量參數以及含量測量參數的比較,找出各標準間的差異,為檢測技術人員提供參照。

①通過本文研究可以看出,LM和SEM因為設備的不同,操作過程及方法也不同;當采用相同的設備,但采用不同國家或地區的標準時,其操作和計算等也存在差異;其中影響纖維含量最主要的參數是纖維直徑和纖維根數。檢測人員應依據標準要求進行樣品準備、測量操作和計算,在準確鑒別纖維的基礎之上,注意標準之間的差異,避免混淆,確保測試數據的可靠性和準確性。

②雖然對于動物纖維鑒別和定量分析的方法很多,但目前顯微鏡法依然是國際上最為主流的方法。作為檢測人員要熟練掌握顯微鏡設備的各項操作,了解設備的優勢和不足,要準確理解每個標準。各技術標準都有其自身的優勢,檢測人員應讀懂標準,在工作中準確應用標準,掌握標準的核心技術。