新時代食品安全檢測工作中生物技術的應用

觀海桐

(廣州市農業(yè)科學研究院,廣東廣州 510000)

隨著社會經濟不斷發(fā)展,人們生活水平日漸提升,食品安全問題受到廣泛關注,一旦出現食品安全不過關、安全檢測不準確等問題,會使品質不過關的食品流入到市場中,并對人們身體健康構成嚴重威脅。然而繼續(xù)沿用以往方式開展食品安全檢測工作,已經無法滿足當前發(fā)展需求,應緊跟時代發(fā)展步伐,對最新生物技術進行運用,提高食品安全檢測效率與質量[1]。鑒于此,本文對新時代食品安全檢測工作中生物技術的應用展開分析和探討。

1 食品安全檢測現狀分析

現階段,開展食品安全檢測工作,主要涉及以下內容。

(1)重金屬污染。在農業(yè)經濟不斷發(fā)展背景下,各種農作物日漸豐富,并極大滿足了人們追求高品質生活的需求,然而受到工廠廢水排放、環(huán)境污染等因素影響,導致農作物生產質量無法得到有力保障,特別是出現的重金屬污染問題。食品中的重金屬物質超標,會對人們健康帶來極大影響,需要通過加強食品安全檢測工作,及時發(fā)現農作物產品有無重金屬超標問題,避免對人們身體健康造成嚴重影響。

(2)食品添加劑。在對各種類型食品進行加工時,一些廠家會為了延長食品保質期和增加食品口感,會對食品添加劑進行使用,然而這些添加劑用量一旦超過規(guī)定的5%~10%,會對人體健康造成極大危害,采用食品安全檢測技術,可對各類食品使用添加劑進行細致檢驗,并防止添加劑使用超過規(guī)定標準。

(3)農藥殘留。為促進農作物健康快速生長,并防止農作物受到病蟲害影響,實際種植過程中會使用化肥農藥或殺蟲劑,當使用劑量超過額定標準后,容易引發(fā)農藥殘留問題,人們食用后也會對身體健康帶來不利影響,也需要依托先進技術對農藥殘留進行檢測,以切實保證食品安全[2]。

2 食品安全檢測工作中生物技術應用的優(yōu)勢作用

食品安全檢測工作中,對生物技術進行運用,可以起到以下作用。①提高食品安全檢測效率,隨著現代科學技術不斷發(fā)展,以化學、物理檢測為主的檢測方法,會受到自身技術條件制約,不能滿足當前食品安全檢測工作開展需要,而新型生物技術的有效運用,不僅可以避免多種因素影響,還能確保檢測工作順利進行,大大提高食品安全檢測效率。②保證食品安全檢測準確性,與傳統食品安全檢測工作相比較,生物技術的運用經濟成本會更高,并且在發(fā)揮其強大識別能力下,食品安全檢測準確性也能得到有力保證,甚至還可以將生物技術與安全檢測技術緊密聯系起來,促使檢測工作效率與質量進一步提高。在使用生物技術開展檢測工作前進行全面分析,以對檢測技術進行優(yōu)化整合,并達到提高檢測效率和保障食品安全的目的[3]。

3 食品安全檢測工作中生物技術的實踐應用探討

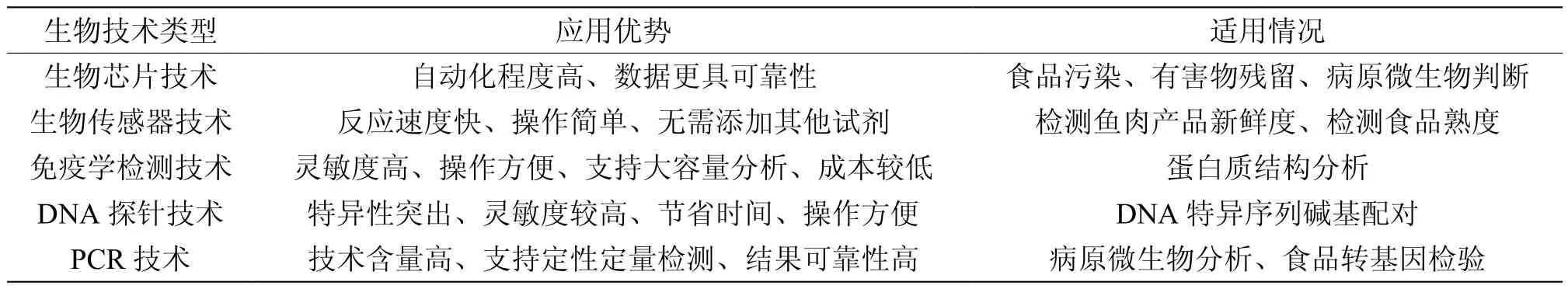

5種生物檢測技術的應用優(yōu)勢及適用情況見表1。

表1 食品安全檢測工作中生物技術應用分析

3.1 生物芯片技術

生物芯片技術主要是采用微距點陣的方法,對基因片段、基因探針等多元素的硅膠片進行構建,而生物大分子、抗原抗體、基因片段等又與食品安全存在十分緊密聯系,應用該項技術,硅膠片能與標記食品樣品進行靶分子雜交,在高精度掃描儀器提供支持下,可以記錄和得到靶分子雜交全過程數據信息,進行模擬分析后,可以透過食品樣品中的靶分子情況,實現食品安全性有效判斷[4]。與此同時,生物芯片技術在食品安全檢測工作中進行應用,可以完成的食品檢測類型非常寬泛,不僅可以對食品污染、病原微生物等進行觀察判斷以外,還能夠對轉基因食品安全情況進行有效檢測,并且自動化程度高、數據更具可靠性等優(yōu)勢非常突出。例如,在對食品病原微生物進行檢測時,食品內部含有大量大腸桿菌、沙門氏菌等影響食品安全的病原微生物,為識別檢測這類微生物,可以采用生物技術,與傳統酶聯免疫法和聚合酶鏈式反應法相比較,生物芯片技術使用檢測效率更高,并且由于生物芯片技術本身就具有高通量、靈敏度高等特點,實際檢測精度也能得到有力保障。在對食品生產加工存在的農藥殘留、非法添加物危害等進行檢測時,也可以采用生物芯片技術,通過靶分子雜交的方式,快速完成食品污染情況分析工作,并結合相關安全標準對是否超標、超標情況作出精準識別和判斷[5]。

3.2 生物傳感器技術

以往開展食品安全檢測工作,需要依托試劑實現對食品安全有效判斷,然而隨著現代科學技術不斷發(fā)展,以往試劑分析方式已經不能滿足多樣化場景安全檢測需求,相關人員研發(fā)了微小便攜裝置,在有效支持食品內部狀態(tài)傳感的同時,間接地實現食品安全狀態(tài)有效觀察。同時,針對不同食品安全檢測內容,所采用生物傳感器裝置也存在一定差異。例如,對食品中的生物酶含量進行檢測,需要對酶傳感器進行運用,對食品中的微生物進行檢測,實際操作中要將傳感器裝置安裝到檢測樣品中,并有效利用生物體自身電信號,與檢測裝置進行可靠連接,在特定條件下發(fā)生反應后,通過信號轉換裝置實現信號有效分析與傳遞,最終實現對食品內部生物電信號的準確判斷。

與傳統生物檢測技術相比較,生物傳感器技術運用于食品安全檢測,操作簡便、過程清晰、無需添加其他試劑等優(yōu)勢非常明顯[6]。另外,生物傳感器技術在食品安全檢測中運用,可以滿足不同類型、不同食品污染問題的有效判斷需求,如在對牛奶制品進行檢測時,可以采用高蛋白分子檢測裝置,對牛奶制品可能存在的內酰胺類抗生素含量進行檢測分析,甚至還可以利用離子共振傳感器裝置,對牛奶制品活性標準值進行檢驗,針對出現的食品添加劑超標情況也能及時發(fā)現,并有效保障了食品安全檢驗質量。

3.3 免疫學檢測技術

免疫學檢測技術在食品安全檢測工作中也運用較為廣泛,并且本身由免疫標記技術、沉淀反應和凝聚試驗構成,實際使用原理是抗原與抗體的相結合,不僅具有特異性強、靈敏度高等優(yōu)勢,還可以支持大容量分析,所得檢測結果質量也能得到有力保障。現階段,開展食品安全檢測工作,對免疫學檢測技術進行運用,更多是進行蛋白質結構分析,實踐中主要通過開展酶聯免疫吸附試驗,在特異抗體上標記,使之以酶標抗體的形式出現,不僅可以滿足抗原抗體性質,還能起到較好催化作用,在與抗原進行有效結合后,可以根據其顯示的顏色,實現抗原性質有效判定,整個過程由于酶的催化效率比較高,因此可以進一步放大反應效果[7]。

3.4 DNA探針技術

DNA探針技術又稱為基因探針技術,在食品安全檢測工作中進行運用,可以對特異性DNA序列進行有效檢測,尤其是在變性、復性、堿基等方面,精確性能夠得到有力保障。DNA探針技術類型主要有異相雜交和同相雜交兩種,實際工作要將重點放在DNA探針合理構建上,并且將之運用到食品微生物檢測中,效果較為良好。將其與傳統微生物檢測方式相比較,基因探針技術在食品安全檢測中運用,靈敏度較高、操作方便、節(jié)省時間等優(yōu)勢較為明顯。例如,在對食品中的大腸桿菌、沙門菌、金黃色葡萄球菌等進行檢測時,可以根據DNA是細菌的主要遺傳物質,對目標DNA的互補序列探針進行設計,然后依照待檢測微生物特異的DNA序列,實現食品是否含有大量大腸桿菌、沙門菌等檢測評判。

3.5 PCR技術

現階段,應用于食品安全檢測的PCR技術,主要是借助生物DNA體外擴增完成檢測工作,實際操作中需要對PCR過程不同溫度階段進行控制,可以對該微生物的檢測完成進行復制,最終實現食品安全科學準確判斷,并且在實踐運用中,還可以將該項技術與計算機應用系統相結合,在提高自動化檢測能力的基礎上,食品安全檢測效率也會大幅度提高[8]。同時,與DNA探針、生物傳感器等技術一樣,PCR技術同樣可以高效完成食品微生物檢測工作。例如,在對食品中的沙氏門菌進行檢測時,可以利用計算機系統對PCR檢測進行特異性設置,在對特異性沙氏門菌的DNA片段進行復制后,可實現食品中沙氏門菌含量有效觀察和判斷,并且在DNA擴增處理中,還可以采用多重PCR技術,以達到降低綜合成本和提高檢測效率目的。

4 結語

新時代背景下,開展食品安全檢測工作,將生物芯片、生物傳感器、DNA探針、PCR等生物技術運用到其中,不僅可以提高食品安全檢測效率,還能保證結果準確性。實踐中要取得理想檢測效果,還要根據實際檢測內容,對相適應生物檢測技術進行選用,必要情況下還能與其他技術相互結合,更好把握食品安全狀況,食品安全檢測能力與水平也能得到進一步提高。