文旅融合背景下旅游演藝沉浸體驗的演化趨勢

鐘 晟 代 晴

2018年3月,文化和旅游部正式組建,統籌文化事業、文化產業、旅游業的發展,為進一步推進文化和旅游深度融合建立了制度保障。國家層面對文旅融合的認知已經從“文化為體,旅游為用”的“體用二分”階段演化為“宜融則融,能融盡融,以文塑旅,以旅彰文”的“體用一致”新階段。(1)傅才武,申念衢.新時代文化和旅游融合的內涵建構與模式創新——以甘肅河西走廊為中心的考察[J].福建論壇(人文社會科學版),2019(08):28-39.在文化和旅游深度融合的背景下,人文優勢和旅游資源緊密相連,文化要素的注入使得旅游產業進一步向特色化、品質化的方向發展;旅游消費者對高品質休閑生活的需求也不斷升級,不再是“走馬觀花”而是愈發注重文化場景的體驗,文化旅游的發展將更加聚焦于深度體驗空間與情感認同的構建。基于深度體驗空間的沉浸式旅游體驗的營造,已經成為文化旅游的重要發展趨勢。隨著文旅科技創新和旅游者對目的地深度體驗需求的雙重驅動,旅游演藝作為一種文旅融合的舞臺場景體驗藝術,成為文旅融合大背景下旅游產業新的增長點。不斷更新升級的旅游演藝通過對舞臺、場景、內容和技術的創新,為旅游者營造出深刻的沉浸體驗感。旅游者在旅游演藝的沉浸體驗過程中,對目的地的深層次文化獲得感和旅游的愉悅感相互交融,是文化和旅游深度融合的重要體現。

一、旅游演藝:舞臺、場景與沉浸體驗

(一)體驗的深化與“沉浸”——旅游體驗研究的發展

體驗是人的一種深層的、高強度的、或難以言說的瞬間性生命直覺。文化旅游消費以人類的共同情感(如歸屬感、價值感等)為基礎,依靠社會大眾之間的思想和意義分享而運行,具有天然的體驗經濟特征。“旅游者在這個世界中的作為,主要是一種身心的體驗,其目的是為了獲得某種愉悅”。(2)謝彥君.旅游世界探源[M].北京:旅游教育出版社,2013:45.有形的物質商品和無形的服務在旅游過程中被轉換成一種特殊的商品形態——旅游者的“文化體驗”。體驗連接了旅游者的物質消費需求和精神消費需求,形成了“真實-虛擬-真實”的轉換。當旅游者脫離原先的社會身份角色和生活環境,前往新的場景與環境,感受新的生活方式,獲取審美上的愉悅與心理上的放松時,便形成了對“在旅游世界經驗了不同的旅游情境之后所獲得的”(3)謝彥君.旅游體驗研究——一種現象學的視角[M].北京:中國旅游出版社.2017:189.旅游體驗消費。

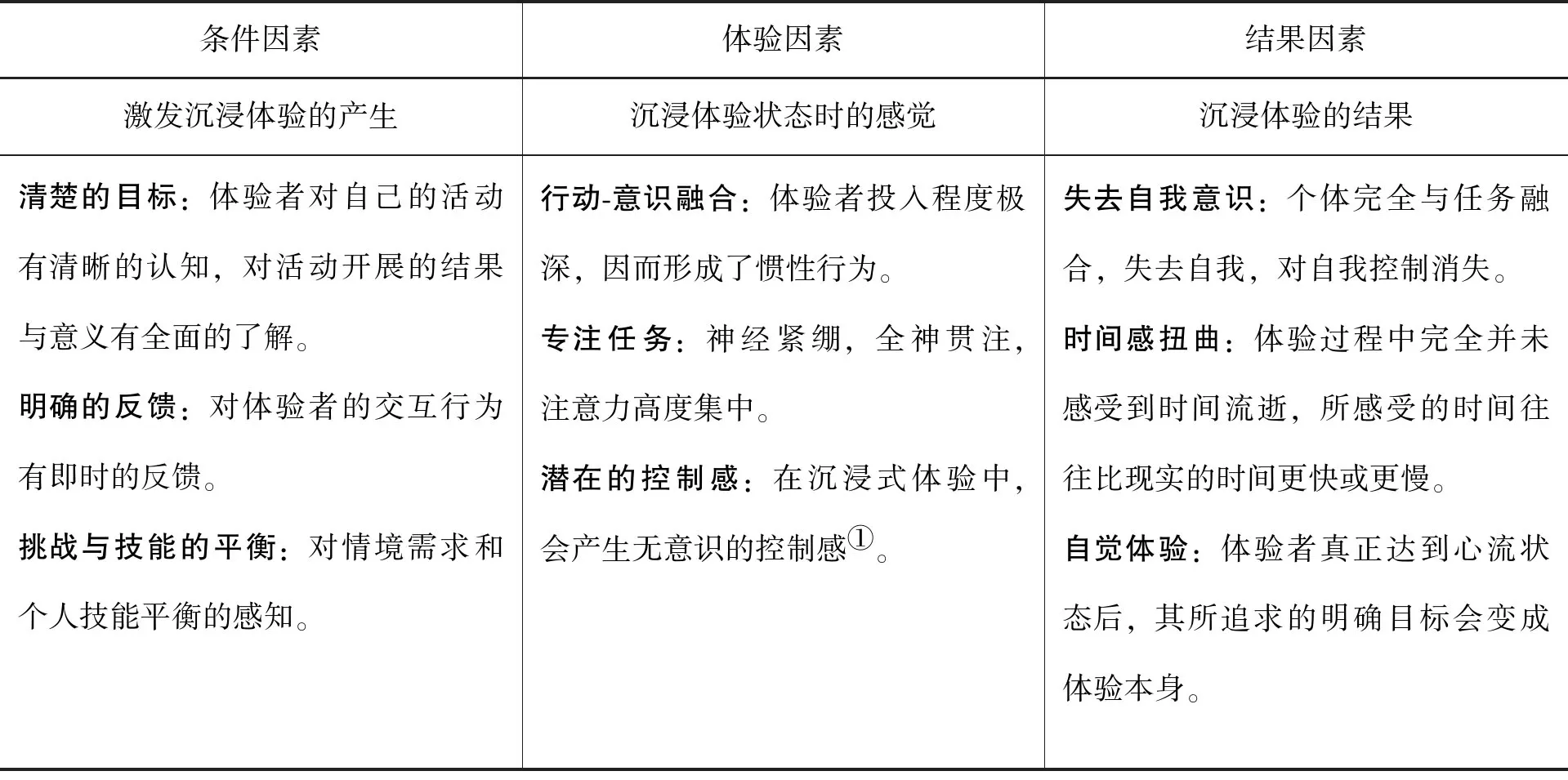

在旅游體驗的研究中,沉浸體驗(flow experience)的引入使得旅游體驗進一步深化發展。“沉浸體驗”由芝加哥大學心理學博士Mihaly Csikszentmihalyi于1975年提出,他將沉浸體驗視為一種深度需求的被挖掘與認知,人們全身心投入而產生愉悅的感覺,他將其定義為“快樂的關鍵組成部分”和“人們認為他們完全投入的整體感覺。”(4)Csikszentmihaiyi M. Play and intrinsic rewards [J].Humanistic Psychology,1975,15 (3):41-63.在沉浸體驗中,個體會失去時間和空間意識,進入到一個閉合的文化空間內部,產生忘我的狀態和強烈的情感。在沉浸體驗的理論研究中,Jackson和Csikszentmihaiyi兩位學者共同提出了沉浸體驗的九因子結構模型,包括“清楚的目標、自覺體驗、挑戰與技能的平衡、潛在的控制感、專注于任務、明確的反饋、行動—意識融合、時間感扭曲、失去自我意識”,(5)Jackson,S. A. & Csikszentmihaiyi M. Flow in sports [M]. Champaign,IL:Human Kinetics. 1999:70.從而形成了沉浸體驗的構成維度和作用機制。

沉浸體驗在旅游過程中普遍存在,它是一種旅游者全身心融入到由目的地“文化旅游裝置”所營造出的文化環境、審美環境和象征意義系統的深層次體驗形式。在沉浸式的文化旅游體驗中,旅游者的主體認知力和對象識別力均呈現出一種弱化的狀態,沉浸于旅游過程中由旅游吸引物組成的符號場域內,尤其是在參與互動性的體驗過程中,旅游者會忘記參與之外的固有身份,被文化旅游對象的符號意義所“淹沒”。(6)王列生.創意時代“沉浸”概念所指化與“沉浸”功能技術化(下)[J].內蒙古藝術,2018(02):4-10.在基于沉浸體驗的旅游體驗研究中,已有學者開展了針對虛擬現實、數字體驗等新興技術對沉浸式旅游體驗的影響(7)徐興敏.虛擬現實技術在虛擬旅游中的應用[J].濰坊學院學報,2014,14(02):56-57+67.、沉浸式展演空間模式的組織和設計(8)王鉻,沈康,許諾.沉浸式展演空間體驗模式與空間組織設計探究[J].華中建筑,2018,36(11):152-156.的研究,分析了旅游演藝沉浸式展演體驗模式、空間組織以及動線串聯等方面對旅游者深度體驗的影響。

表1 沉浸體驗的九因子結構模型

(二)旅游演藝中的沉浸體驗機理

與一般舞臺藝術相比較,旅游演藝更側重于其在多樣化旅游環節中的補充性作用,是否能夠代表地域文化符號、文化傳統和人文景觀,并更加注重舞臺、場景與游客之間的交織融合。首先,旅游演藝具有舞臺藝術的一般特征,它是一部有主題、有故事、有人物、有表演的藝術作品,是舞臺藝術在旅游活動中的體現。其次,旅游演藝在旅游環境中更加注重營造場景,充分依托旅游地的自然環境和文化環境,廣泛應用現代科技的表現力,營造出具有濃郁文化特質的演出背景和欣賞場景。再次,旅游演藝是在旅游目的地專門為游客設計的一種市場化旅游產品,主要目的是利用旅游景點中的動態演出滿足旅游消費者的體驗需求。

隨著技術手段的不斷更新以及旅游者體驗需求的不斷升級,單向溝通的傳統旅游演藝表演形式正在逐步轉型,打造沉浸旅游體驗的沉浸式旅游演藝迎來了爆發式增長。沉浸式的旅游演藝受益于科技手段和演出元素的不斷創新,鏡框式舞臺逐步轉變為多樣化的山水實景舞臺、移動式舞臺等,演出舞臺、場景、觀眾三者之間的關系被打通,舞臺的邊界被消解,演藝場景從臺上蔓延至臺下,觀眾被拉入舞臺和故事場景所存在的文化空間內部。在這個閉合的文化空間內,時間和空間脫離了現實意義上的秩序,轉而為整個旅游演藝的故事服務;觀眾的社會身份被消解,完全進入到角色身份中。在“沉浸式演藝體驗”中,觀眾個體的主體意識被演藝過程中的角色和故事所“淹沒”,從而完全投入到沉浸式旅游演藝預設的情境當中,過濾掉所有不相關的知覺,進入一種沉浸的狀態,對旅游演藝過程中所表達的文化內涵產生強烈認同。

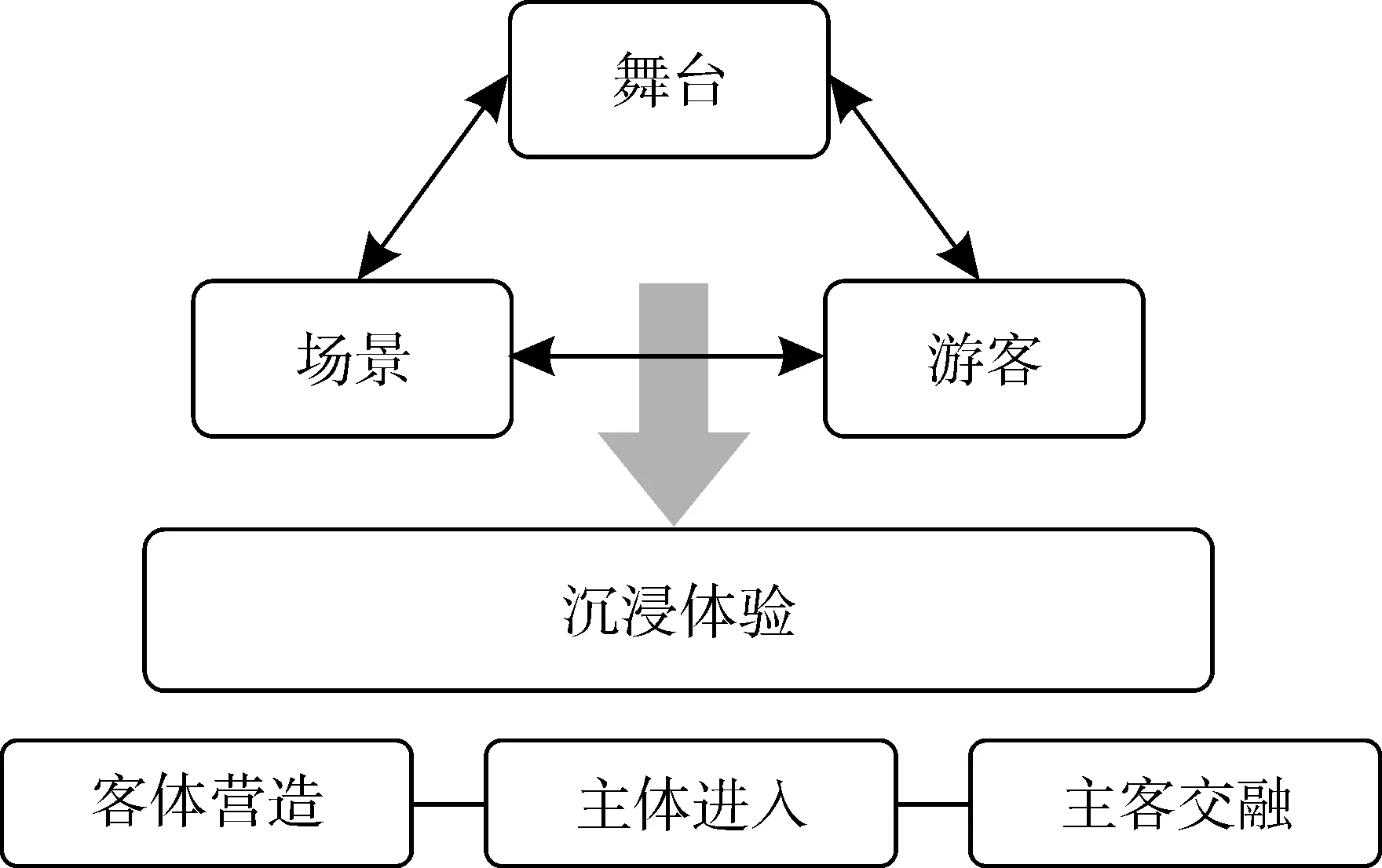

旅游演藝的舞臺、場景與游客都歸結于沉浸體驗的營造。沉浸體驗是一種深度的文化體驗形式,是旅游者個體深度地沉浸于旅游地的環境氛圍之中,達到主客互動、情景交融的深層次愉悅境界。旅游演藝體驗的形成基于舞臺、場景、游客三者互通的關系之上,通過客體營造、主體進入和主客交融三個環節形成沉浸式的旅游體驗。具體來說,一是客體的營造,是演藝項目的主題、故事、情節、表演、舞臺、環境所營造出來的演出場景。在這個過程中,情境化演藝空間的組織、多媒體科技手段的合理運用以及富有吸引力和節奏感的情節設計是營造沉浸體驗的重要前提。二是主體的進入,是旅游者主體進入到旅游演藝所設定的主題場景之中。在當代的旅游演藝產品中,主體的進入多借助游走式、乘騎式的觀演動線,從而串聯起演藝過程中的場景空間,形成富有變化的沉浸體驗。三是主客交融,旅游者逐步被帶入旅游演藝的主題場景之中,進入旅游演藝的主題情節,參與互動故事的開展,達到主客互動、情景交融的深層次愉悅體驗。

圖1 旅游演藝的沉浸體驗機理

二、旅游演藝演化過程中的沉浸體驗發展特征

(一)舞臺形式:從傳統舞臺、實景舞臺到沉浸舞臺

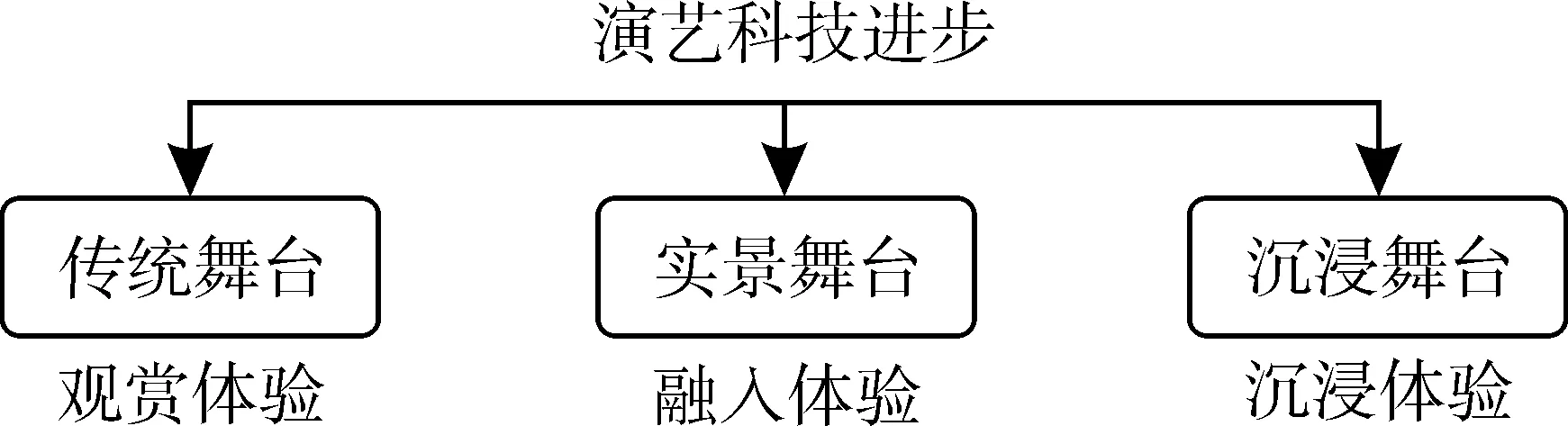

旅游演藝產品在發展初期多以傳統的話劇、音樂劇、歌舞表演等劇場類演藝產品為主,在旅游景區內有固定的演藝劇場、廣場和舞臺,觀眾坐席和演出內容基本上較為固定,演出在傳統的鏡框式舞臺上進行。隨著旅游者的體驗需求提升,技術水平的發展以及產品創意的升級,近年來傳統劇場的鏡框式舞臺已無法滿足演藝產品體驗感的打造,演藝產品的舞臺邊界被打破,出現了大量借助山水實景、移動式舞臺、沉浸式舞臺等嶄新形式的旅游演藝作品。從傳統舞臺、實景舞臺到沉浸舞臺的演化過程是旅游演藝沉浸體驗發展的重要特征。

山水實景演出這一演出形式首先突破劇場舞臺邊界,把旅游目的地的自然環境轉變成巨型演出舞臺,把當地居民的日常生活、風土民情、風俗習慣等轉化成藝術素材創作出各種演藝。我國首臺山水實景演出《印象·劉三姐》將漓江的山水作為整個演藝作品的舞臺,借助于現代的光影技術,打造自然與人文交織、風景與風情并生的演出,獲得了巨大的成功,后續發展為我國著名的旅游演藝品牌——“印象系列”,包括《印象·劉三姐》《印象·麗江》《印象·西湖》等一系列山水實景演出作品。

與此同時,多媒體技術、虛擬現實技術、增強現實技術、三維實境技術等新科技在旅游演藝中的應用,使得跨越了物理空間的創作束縛的移動式、沉浸式舞臺逐漸成為我國旅游演藝更為青睞的形式。在這種嶄新的演藝形式中,舞臺和觀眾區并不存在明顯的界限,觀眾不再是被動的旁觀者,演員在其中移動表演,觀眾可以隨著自己的步調自由地穿梭在劇情中,選擇自己的所到之處和所見之景,獲得獨一無二的觀劇體驗。如武漢《知音號》將表演的舞臺轉移到仿民國形態的“知音號”游輪上,再從游輪進一步擴展到碼頭、躉船乃至整個長江水面之上,給觀眾帶來一種全方位的身臨其境的觀劇體驗。

沉浸式舞臺打破了傳統觀演方式中“觀演分離”的主客體關系,轉而從客體營造的角度將觀演關系重構,通過設計可進入的、相應變化的演藝空間形態以及相對應的游走動線,觀眾可以在物理空間的層次上進入到演藝空間內部。在沉浸式的舞臺中,觀眾獲得了從觀賞體驗到沉浸體驗的體驗升級。

圖2 旅游演藝舞臺邊界的打破

(二)演藝內容:從劇目創作到劇情體驗

內容創作是所有文藝作品的根基所在,對于旅游演藝項目亦是如此,演藝內容是旅游演藝的核心生命力。在旅游演藝的內容創作中,呈現出一條明顯的從劇目創作到體驗創作的演化歷程。

旅游演藝項目發展之初注重演藝劇目的創作,例如以白居易傳世名篇《長恨歌》為藍本的同名實景歷史劇,以南宋時期杭州歷史典故、民間傳說為題材打造的《宋城千古情》等。以《宋城千古情》為例,其內容分為《良渚之光》《宋宮宴舞》《金戈鐵馬》《西子傳說》《魅力杭州》五個劇情板塊,以時間順序為脈絡,劇情中貫穿杭州神話、傳說和歷史事件的歷史文化主題,是對杭州這個千年古都的悠久歷史和深厚文化的全面而生動的總結。這一類旅游演藝項目一方面推動了各景區特色文化旅游資源的開發利用,突出地方旅游資源的獨特性和唯一性,提高了市場識別度,成為當地的文化名片和旅游核心競爭力;另一方面,這種強劇情的旅游演藝項目,把故事轉化為體驗的場景,通過文化記憶來深化觀眾的沉浸體驗,實現了體驗價值的轉化。

隨著旅游演藝市場不斷繁榮,項目數量持續膨脹,日益雷同的劇目創作模式已無法滿足游客與日俱增的審美需求與娛樂需求。旅游演藝越來越注重場景與空間的塑造、構建文旅融合的空間美學,以及進一步創新文化元素運用方式,對在演藝項目之中融入互動式劇情的探索。王潮歌導演的《只有·峨眉山》將川主鄉高河村舊址修整改造成占地兩萬多平方米的實景村落劇場,其中有395個房間、48棟舊舍、27個舊院,根據每個不同的空間場景,導演設置了劇情各異但又互相聯系的特色劇目,創作了一出特色的院落式戲劇。從感官體驗的沉浸到心理體驗的沉浸,激發觀眾更多的思考和共鳴,由此獲得更高層次的審美愉悅感。

基于空間場景的塑造,不斷探索具有更深層次文化意義和互動體驗關系的劇情是未來旅游演藝的發展趨勢。只有將“文化故事”和“觀眾體驗”作為項目設計的首要因素,不斷推出文化底蘊深厚的演出及精品劇目,旅游演藝才能繼續保持生命力。(9)連曉芳,李琤. 演藝科技為夜間旅游增光添彩[N].中國文化報,2019-08-17(006).

(三)觀眾角色:從“舞臺-觀賞”到“場景-沉浸”

旅游演藝產品在舞臺和場景營造層面的創新性發展,促成了旅游演藝過程中的主客交融。觀眾對旅游演藝產品的質量要求越來越高,他們不再滿足于以被動的狀態接受旅游演藝的演出內容,而是希望能獲得一種身臨其境的互動感和參與感。舞臺邊界的打破、演藝場景的營造使得旅游演藝的觀眾角色有了從“舞臺-觀賞”到“場景-沉浸”的轉變趨勢。

在傳統的旅游演藝舞臺上,演藝內容以歌舞劇目演出為主,觀眾可以看到舞臺上發生的一切,但是無法對其施加任何影響,觀眾被演藝形式和內容所營造的“第四堵墻”隔離,舞臺和觀眾的關系被分割開來。隨著近年來旅游演藝形式的不斷突破,演藝內容的不斷豐富,演藝技術的全方位支撐,越來越多的旅游演藝產品把觀眾納入到演藝作品中,利用情境、沉浸、角色、氣氛、情節、節奏的設計,讓觀眾融入演藝的故事本身當中,把觀演關系置于流動的時空,讓觀眾主動去探索和發現,甚至讓普通的觀眾成為演出故事的推動者,從而充分調動現場觀眾參與的積極性。在這個過程中,主體和客體不再是固定的孤立模式,而是互相交融的動態模式,觀眾可以完全進入到演藝場景之中,沉浸于全方位生理感官的體驗之中,觀眾的角色從“局外人”轉變為“參與者”。

在我國首部“戲劇幻城”演藝作品——《只有·峨眉山》中,觀眾可以任意穿梭在村落實景其間,到不同的點位去感受并參與每個小故事,從而看到整部演藝作品的內核。演出人員形容這種“場景-沉浸”式觀演為“在我們表演的時候,任何觀眾都可以到我們的面前,我們會和他們有互動,他們也可以在我們表演的時候,到我們的房間、院子去觸摸我們生活的一點一滴”(10)《只有峨眉山》:“戲劇幻城”呈現文化魅力[EB/OL]. [2019-08-22](2021-9-30). http://news.cctv.com/2019/08/22/ARTIpL36wWqZynMsz89RTIR6190822.shtml.,在這樣自由的觀演形式下,演出者與觀眾的傳統觀演關系被徹底打破,觀眾從走入劇場的那一刻就已經進入了屬于自己的故事之中,而當觀眾走出劇場,可以收獲對當地自然人文景觀魅力的深刻認同和共鳴。

觀眾角色從“舞臺-觀賞”到“場景-沉浸”的轉變是旅游演藝沉浸體驗進一步深入發展的重要表現,體現了旅游演藝的沉浸體驗機理中舞臺、場景、觀眾三者的深度交融,在這種深度交融的關系下,傳統的二元對立式演藝空間被拆解,取而代之的是深度參與的沉浸演藝空間。

三、我國旅游演藝沉浸體驗的演化趨勢案例分析

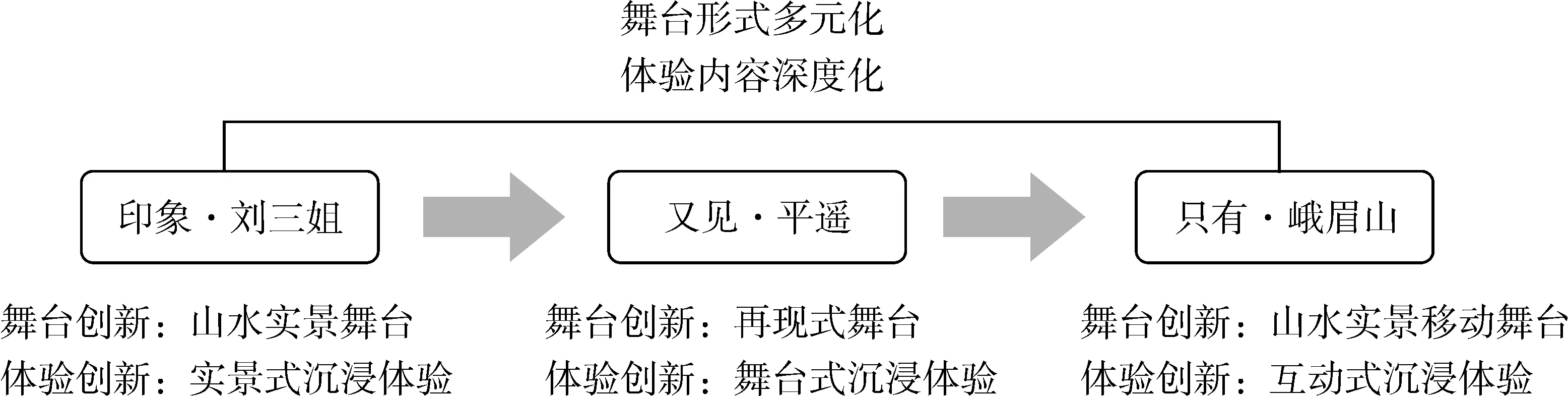

從近十余年旅游演藝的發展歷程來看,我國旅游演藝項目逐步經歷了一個從觀賞體驗到沉浸體驗的演化趨勢,涌現出了“印象”“又見”“只有”等系列的旅游演藝產品,包括《印象·劉三姐》《又見·平遙》《只有·峨眉山》在內的一系列代表性演藝作品。

圖3 “印象”“又見”“只有”三個旅游演藝產品系列的發展規律

(一)“印象”系列——山水實景演藝形式的開創

2004年3月,由張藝謀、王潮歌、樊躍策劃制作的山水實景演藝項目《印象·劉三姐》在桂林正式公演,該項目公演后一炮而紅,掀起了國內大型實景演出的文化熱潮。山水實景演藝以自然山水為舞臺,借助現代技術手段,打造出自然與人文交織、風景與風情并生的演出舞臺。以《印象·劉三姐》為例,其演出的背景是漓江方圓兩公里的水域。觀眾席依地所建呈現綠色梯田造型,全景視覺能夠讓觀眾全方位地欣賞江面水域的景物和演出。自然實景中的山水花鳥都被納入表演之中,再加上高科技的聲、光、電元素,充分調動觀眾的感官知覺,達到一種人與自然和諧統一的境界,觀眾也由此感受到山水實景帶來的沉浸式體驗。

“實景演出要來源于生活,對自然、生命、生活、勞動、生產的尊重。”張藝謀曾對實景演出項目的制作做出這樣的總結。在融入自然風光、極富感染力的舞臺設置之外,山水實景演藝還充分囊括了民族風俗、傳統文化以及人文歷史資源。它不僅要求演員動作齊整、技藝高超,更要反映民族的文化和生活特征。“印象”系列中多數演員為當地普通少數民族村民,他們在表演、服裝、音樂等方面展現出原生態的納西族民族元素,模糊觀眾的時空感,讓觀眾有一種仿佛置身于納西族村落空間之中的體驗。

(二)“又見”系列——舞臺沉浸演出場景的構建

如果將山水實景演出視作文化旅游演藝1.0時代的代表,那么沉浸式的劇場演出則是2.0時代旅游演藝作品的主要特征。這類文化旅游演藝項目利用先進的技術手段,打造震撼的舞臺空間效果,改變觀演關系,加深觀眾的參與感,同時融入當地深厚的文化底蘊,為觀眾塑造一個沉浸式的表演環境。“又見”系列是這類舞臺式沉浸演出的代表作。

“又見”系列的三部作品《又見·平遙》《又見·五臺山》《又見·敦煌》在三地都有自己獨立的劇場,并將劇情融入當地的風土人情之中。《又見·平遙》劇場的整體設計思路來源于北方典型的“沙瓦建筑”,劇組用超過一萬平方的建筑面積還原了清末平遙古城作為劇場內的布景,真實環境的再現為塑造沉浸式體驗構建了深厚的基礎。

在表演形式上,“又見”系列對浸入式觀演關系具有很強的探索性,把原來不需要觀眾參與的舞臺“表演”轉換為需要觀眾參與的戲劇“事件”,顛覆了以往的常規觀賞形式,激發起了觀眾強烈的體驗感、共存感、融入感。《又見·平遙》的舞臺不設觀眾席甚至入場口,采用流動式的演出方式,觀眾在90分鐘的表演中從不同的門步行進入劇場,穿過不同的場景,在表演中身著古裝的演員以清末平遙人的身份與觀眾進行互動,觀眾從旁觀者到參與者,成為戲劇的一部分,在自主參與中獲得一種沉浸式的體驗感。

(三)“只有”系列——實景互動沉浸式演藝空間的營造

多媒體技術手段的多元化、演出形式的創意化發展促使我國的文化旅游演藝進一步將山水實景演出與互動性、體驗性更強的沉浸式舞臺演出結合起來,旅游演藝正在從山水實景演出的1.0時代、沉浸式劇場演出的2.0時代,步入實景式沉浸演出的3.0時代。

王潮歌導演全新推出《只有·峨眉山》項目首開“戲劇幻城”的設計理念,搭建大型實景古村落劇場,立體呈現峨眉山的極致之美與中國文化魅力。該劇分為“云之上”“云之中”“云之下”三個部分,“云之上”是室內情境體驗劇場,觀眾在不同的表演空間中行浸式觀演“背夫”“廢墟”等舞臺劇目;“云之中”是實景園林劇場,整個場景如同云海漫過屋頂,演員漫步其中,與觀眾相遇并進行互動;“云之下”是由川主鄉高河村舊址修整改造的村落實景,導演將故事編排成院落式戲劇,通過演員的表演與互動講述峨眉山當地村民的故事。游客在行走觀賞的過程中閱讀峨眉山幾千年的歷史與當地百姓的日常生活,產生內心的共鳴與認同。

《只有·峨眉山》開創了一種嶄新的山水實景沉浸演藝模式。首先,多劇場、多舞臺的演出環境實現了山水實景、室內劇場等多維度的切換互動,實景村落劇場和園林、室內情境體驗劇場結合為一體,充分展現峨眉山多元化的自然與人文景觀。其次,行浸式的觀演方式使得觀眾進入當地居民的居住環境和生活狀態,實現和舞臺及演員近距離互動,從看客變為了主角,同時擁有了選擇和表演的權力,獲得了一種從“人間”移步“天上”、俯瞰“人間”的獨特沉浸式漫游體驗。

四、文旅融合視域下旅游演藝沉浸體驗的趨勢展望

(一)文旅深度融合對旅游演藝產品內涵的塑造

文化和旅游深度融合背后的運行邏輯是旅游者對于文化認同的追求。作為“人類對自然認知的升華,并形成支配人類行為的思維準則與價值取向”,文化認同讓旅游者在旅游活動中尋求到一種文化身份的定位,并以此來滿足其自我實現的高層次需求。

在旅游演藝產品的創作過程中,挖掘文化認同的過程正是對旅游演藝產品內涵的塑造過程。旅游演藝活動創作過程中充分吸收歷史地理、文化研究、身份認同、尋根情節等現代理論的養分,在獨立劇場的硬件支持和表演方式的創新上,為作品故事注入歷史真實,豐富故事的情感與骨血(11)王鑫. “又見”系列演劇模式初探[J]. 當代戲劇,2017(1):22-24.。所謂旅游演藝產品的內涵即是指其文化內涵,文化元素在旅游演藝活動中的巧妙設計,文化精神在旅游演藝活動中的無形彰顯,都是對旅游演藝產品內涵的深刻塑造,而這種文化內涵在某種程度上決定了旅游演藝產品的性質。文化和旅游融合的方式更加多元、渠道更加豐富、內容更加深入,這對于旅游演藝產品內涵的塑造都將起到推動作用,反過來,旅游演藝產品的內涵愈發深刻也正是文旅深度融合的有力例證。

在優秀旅游演藝作品營造的沉浸式體驗空間中,充滿地域特色的儀式、歌舞、故事中具有的精神慰藉和情感表達可以通過觀眾的視覺、觸覺、嗅覺、聽覺進行全方位完整的傳達,從而使得觀眾產生獨屬于自己的心理感觸和情緒波動,以及對當地文化的深度認同。具有地方代表性的文化符號和打動人心的故事題材、不斷發展的視覺表現、舞臺造型技術結合沉浸式場景空間的營造,正在成為我國旅游演藝沉浸體驗的重要創新趨勢。

(二)技術進步推動旅游演藝表現和體驗形式的變革

進入數字經濟時代,尋找同旅游演藝相匹配的新技術,挖掘新技術對旅游演藝的變革作用,利用新技術為旅游演藝持續賦能,已經成為文旅融合背景下旅游演藝產品實現突破創新的新命題。隨著舞臺機械,觀眾移動席、LED高清大屏幕、旋轉式三棱柱、搖臂、吊籃等舞臺設備、技術的升級換代,以及多媒體技術、虛擬現實(VR)、增強現實(AR)、混合現實(MR)、三維實景、人工智能(AI)等新興虛擬技術的不斷涌現,越來越多技術進步的成果被應用到旅游演藝之中,實現了旅游演藝產品表現和體驗形式的變革。

一方面,得益于舞臺技術的升級更新,大量借助山水實景、移動式舞臺、沉浸式舞臺等嶄新形式的旅游演藝作品被創作開發出來,它們突破劇場舞臺的邊界,融入多種文化元素,創造出全新的旅游演藝產品,開拓了旅游演藝項目的新類型。另一方面,新興虛擬技術在旅游演藝活動中的大量應用,為文旅融合下的旅游演藝開辟了全新的發展路徑。這些虛擬現實的技術利用電腦模擬產生一個三維空間的虛擬世界,提供給使用者關于視覺、聽覺等感官的模擬,游客的主體意識在短時間內被弱化甚至“淹沒”,由此進入到一種注意力高度集中的“沉浸體驗”之中,而這種全身心投入會使得觀眾產生愉悅的感覺(12)Csikszentmihaiyi M. Play and intrinsic rewards [J].Humanistic Psychology,1975,15 (3):41-63.,這種基于技術進步帶來的體驗形式變革將會是文旅融合之下旅游演藝的主流發展方向之一。

(三)旅游者的深度體驗需求對旅游演藝觀演關系的推動

旅游演藝產品作為區別于景區內靜態自然人文景觀的動態體驗藝術,正逐漸成為滿足消費者深度體驗需求的重要文化旅游產品和景區提檔升級的重要抓手,也正在成為文旅融合背景下旅游業發展的新增長點。

隨著旅游消費者體驗需求的不斷深化,旅游消費者對旅游產品形成了諸如情感交互需求、角色代入需求等一系列深度體驗需求,發展互動參與式的沉浸觀演關系成為新型旅游演藝產品營造沉浸體驗的重要趨勢。從觀演空間的拓展、觀演方式的創新到觀演角色的變化,旅游演藝產品的觀演關系不斷被重構,原先單一的、分割開的觀演關系在新興涌現的旅游演藝產品中充分融合,演藝主體和客體的關系形成主客交融的狀態。觀眾沉浸在演藝設計者打造的完整表演空間中,收獲的是在舞臺下方無法產生的心靈震顫。

旅游演藝觀演關系的發展在未來會進一步與旅游演藝的故事場景、內容情節、表現形式進一步融合,以恰當的技術手段進行內容呈現和藝術表達,以舒適的觀演方式進行信息傳達和情感交互,將成為文旅融合背景下旅游演藝沉浸體驗發展的重要趨勢。

五、結論

近年來,旅游演藝作為典型的由文旅融合催生的舞臺場景體驗藝術,不管是從形式上、內容上還是觀眾群體上,都體現了文旅融合發展的典型特征。隨著文化旅游業的蓬勃發展、技術的進步和旅游體驗的不斷深化,旅游演藝的發展呈現出了一條清晰的演化路徑,即由傳統的舞臺演藝模式轉變為沉浸式體驗演藝模式。隨著沉浸式體驗這一概念在旅游演藝產業內大范圍的傳播與應用,舞臺創新、技術創新、體驗創新等方面正不斷向身臨其境的沉浸體驗方向取得新的進展與突破,涌現出《印象·劉三姐》《又見·平遙》《只有·峨眉山》等一系列具有時代代表性的案例作品,從山水實景演藝形式、舞臺式沉浸演出環境、互動沉浸式演藝空間到山水實景沉浸演藝模式的演化,是我國旅游演藝發展的一條清晰的典型脈絡體系,也是我國文旅融合發展的重要趨勢和表現形式。