長白山自然保護區公路致死影響下兩棲類動物數量穩定性風險評價

王 云,楊艷剛,史國強,王卓聰,樸正吉,張伶俐,曹廣華,周紅萍,陶雙成,孔亞平

(1.交通運輸部科學研究院,北京 100029;2.長白山科學研究院,吉林 二道白河 133613;3.吉林省長白山氣象局,吉林 二道白河 133613)

0 引言

長白山國家級自然保護區公路交通導致兩棲類動物較大數量死亡。一項研究表明,兩棲類動物致死數量占全部脊椎動物致死數量的86.21%,最易致死物種包括中國林蛙Rana chensinensis、東方鈴蟾Bombina orentalis和中華蟾蜍Bufo gargarizans,造成兩棲類動物大量致死的原因是其春秋季季節性往返于森林棲息地和河流越冬地之間,集中穿越公路時與繁忙的交通發生沖突[1]。

全球兩棲類動物種群數量呈下降趨勢,下降的速度超過了鳥類和獸類[2],公路交通是導致兩棲類種群數量下降的重要因素之一[3]。道路交通對兩棲類動物主要產生兩種影響:一是直接的道路致死[4];二是阻隔移動和破碎化棲息地[5]。二者共同影響兩棲類種群的穩定性。兩棲類動物對道路交通尤其敏感,因為它們移動緩慢,通常不回避道路交通環境,并且體型小,不容易被駕駛員發現,當雨季來臨,大量兩棲類動物在水陸棲息地之間遷徙穿越公路從而發生大規模的公路致死[6]。盡管公路致死兩棲類動物已經成為普遍現象,但有關公路致死對兩棲類動物數量穩定性影響的研究目前僅有兩項:一項是基于動物對路面材料、路面寬度、交通噪聲和車輛的行為反應開發評估體系,建立評估模型,該項研究的不足是關于不同動物對道路和交通的行為反應的知識積累太少,導致評估的精確性不高[7];另一項研究是基于物種的生活史、空間利用、物種分布和保護狀態特征,開發評估體系,建立評估模型,評估了美國加州166 種兩棲爬行類動物的種群威脅程度[8],但是并未考慮地方的道路和交通條件。

長白山國家級自然保護區兩棲類動物具有地方特色,分布有全球3種爪鯢之一的吉林爪鯢[9]以及極北鯢,極北鯢主要分布于東北地區的高寒地帶,分布范圍十分狹窄[10]。極北鯢和吉林爪鯢是國家二級保護動物。已有研究發現,長白山自然保護區公路交通導致包括極北鯢和吉林爪鯢在內的大量兩棲類動物死亡[1,11-13]。然而,未見關于公路交通對兩棲類動物種群數量穩定性影響程度的研究。

本研究基于國際上已有的評價模型,加入交通流特征和公路基礎設施特征相關指標,首次提出了包括動物生活史、公路基礎設施、交通流和路側棲息地特征的長白山自然保護區兩棲類種群數量穩定性風險評價概念模型,從個體和種群層面識別中高風險物種,為今后該地區公路建設中兩棲類動物保護提供理論依據。這是國內首次提出的公路交通對兩棲類動物種群風險性影響評價指標體系與概念模型。

1 研究區與研究方法

1.1 研究區

長白山國家級自然保護區位于吉林省東南部,地跨延邊朝鮮族自治州的安圖縣和白山市的撫松縣、長白朝鮮族自治縣,東南與朝鮮毗鄰。地理坐標127°42′55′′E—128°16′48′′E,41°41′49′′N—42°51′18′′N,面積為196 465hm2。屬于溫帶大陸性季風氣候,冬季漫長寒冷,夏季較短且溫暖濕潤。年平均溫度為2~5 ℃,每年日照時間約為2 300h,無霜期一般為100d。長白山自然保護區是世界人與生物圈保護地之一,是我國生物多樣性豐富區域之一。該區共有兩棲類物種8種,包括中國林蛙Rana chensinensis、中華蟾蜍Bufo gargarizans、東方鈴蟾Bombina orientalis、極北鯢Salamandrella keyserlingi、無斑雨蛙Dryophytes immaculatus、黑斑側褶蛙Pelophylax nigromaculatus、吉林爪鯢Onychodactylus fischeri和黑龍江林蛙Rana amurensis。

1.2 評價指標與概念模型

當前國際上評估公路致死對兩棲類動物數量穩定性影響的模型主要有兩類。第一類是基于動物對路面材料、路面寬度、交通噪聲和車輛的行為反應開發評估體系,建立評估模型,該模型需要大量現場觀測數據來支撐,但實際應用中往往缺乏大量現場數據,導致該模型的實際應用難度較大[7]。第二類模型是基于物種的生活史、空間利用、物種分布和保護狀態特征,開發評估體系,建立評估模型,該模型優點是不依賴現場觀測數據,因此非常利于實際應用,但是缺點也很突出,即未考慮地方的道路和交通條件[8]。由于長白山自然保護區兩棲類動物對道路交通行為反應方面的現場觀測數據較難獲取,第一類模型不適用于本研究。本研究選擇采用第二類模型,并針對該模型的不足,增加了地方交通流特征(如交通量)、公路基礎設施特征(如路面材料、路面寬度)等指標,豐富和完善了第二類模型,以更好地應用于這項研究。

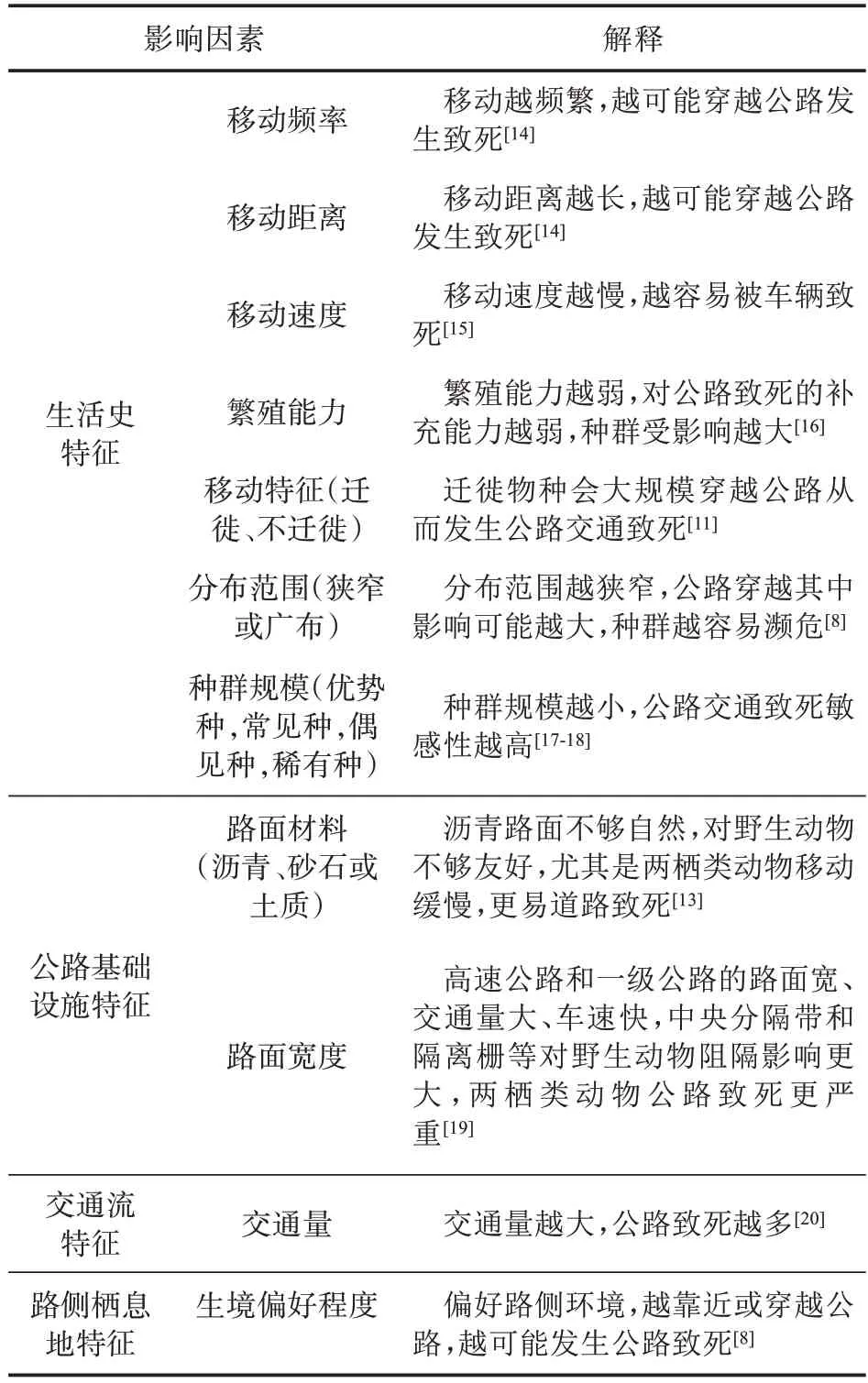

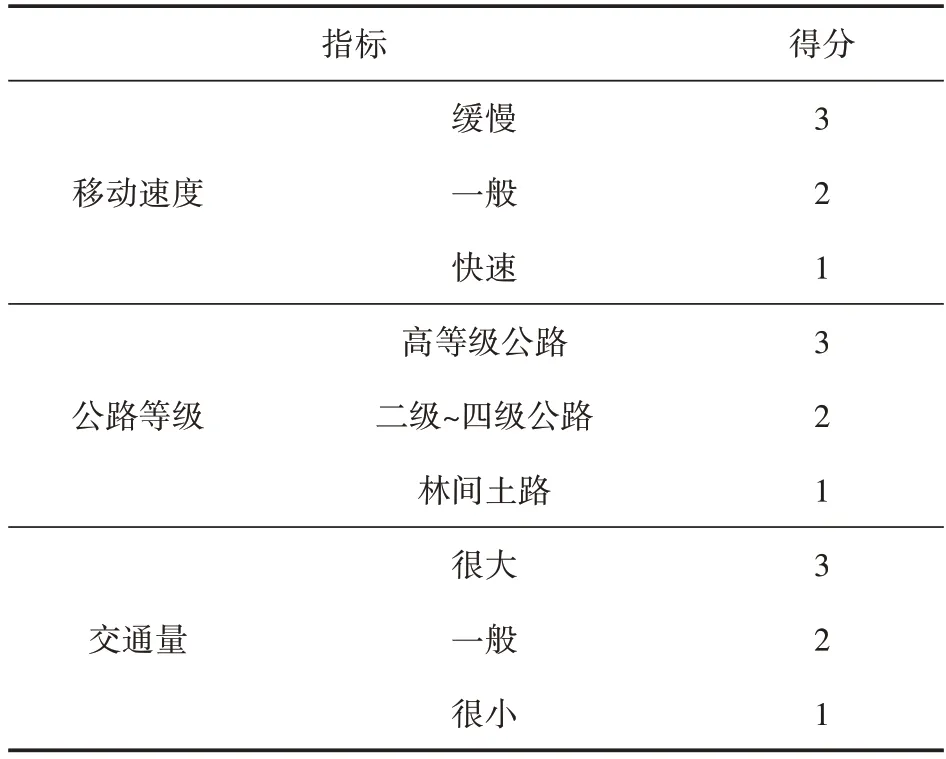

兩棲類動物致死主要取決于4 方面因素:動物生活史特征[8,11,14-18]、公路基礎設施特征[13,19]、交通流特征[20]和路側棲息地特征[8](詳見表1)。動物生活史特征和路側棲息地特征的相關指標參考已有的研究成果[8],而公路基礎設施特征和交通流特征的指標為本研究提出。

表1 兩棲類動物公路致死影響因素

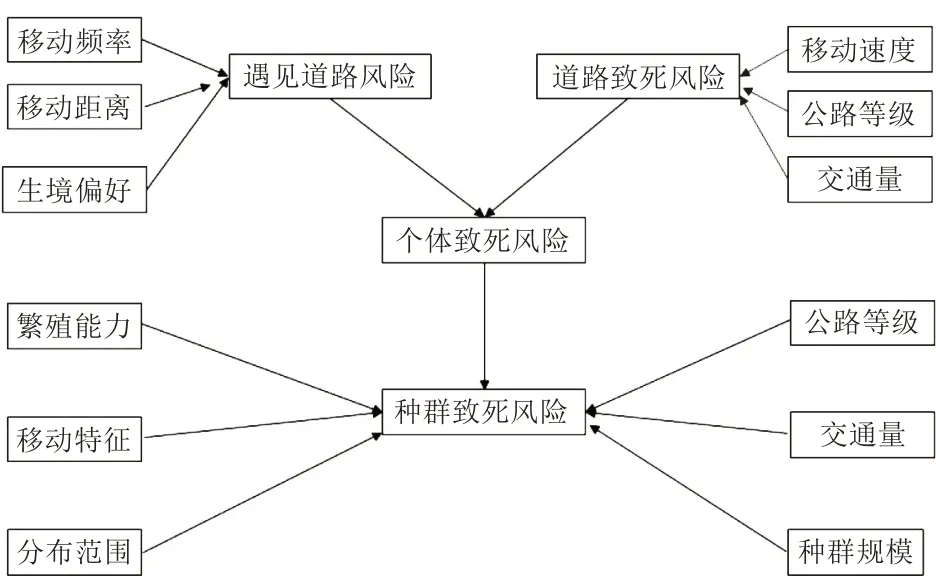

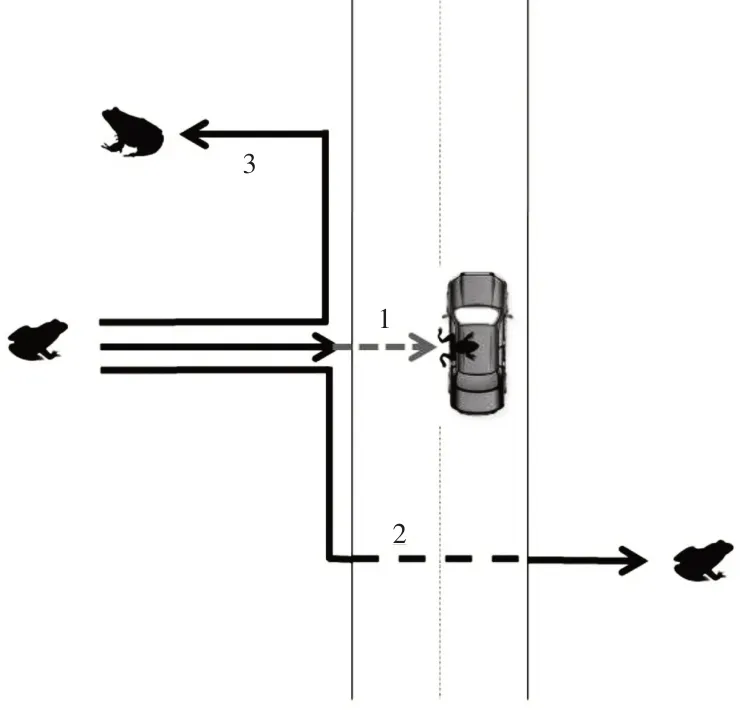

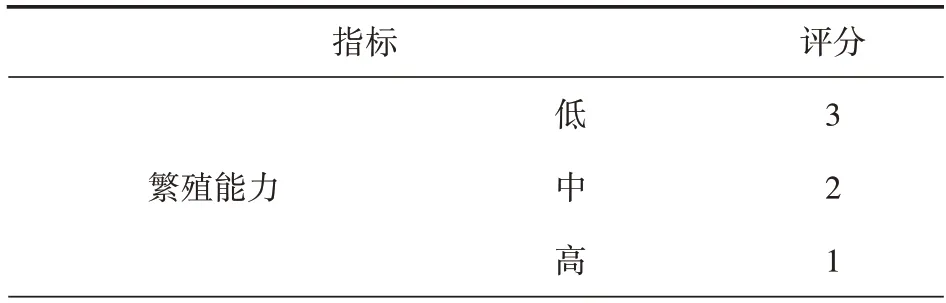

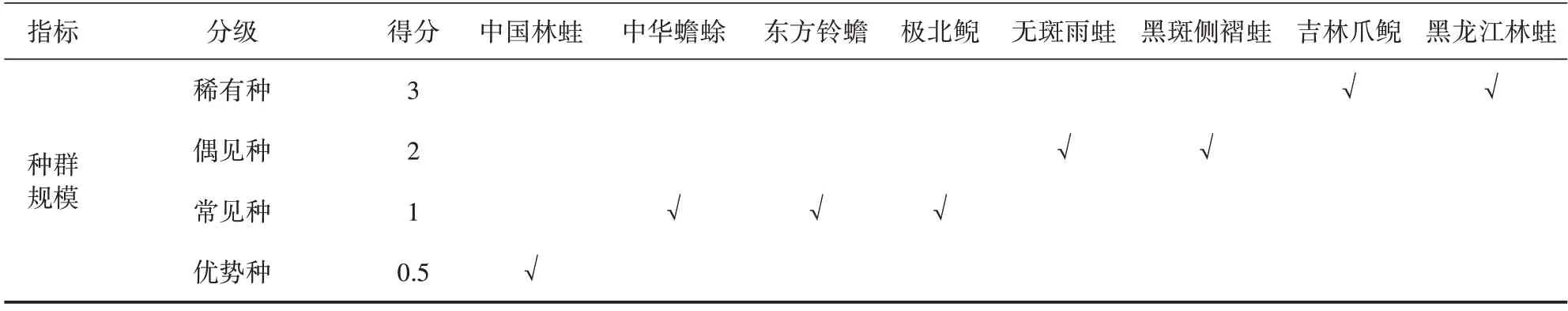

公路致死風險可從個體和種群兩個層面進行評價(圖1)[8]。國外有學者認為,個體致死風險主要包括遇見道路風險和道路致死風險,兩者對個體致死風險貢獻率分別為80%和20%[8]。本研究認為,當兩棲類動物個體遇到道路后,會發生3 種移動行為,包括:①穿越公路未成功,被車輛碾壓致死;②穿越公路成功;③受公路交通干擾后逃離,回避公路交通環境。上述3 種行為中只有第一種發生道路致死,第一種對個體致死風險貢獻率為33%(見圖2)。遇見道路風險主要取決于3個指標:移動頻率、移動距離和生境偏好。道路致死風險也主要取決于3個指標:移動速度、公路等級和交通量。種群致死風險取決于6 個指標:繁殖能力、移動特征、分布范圍、公路等級、交通量和種群規模。

圖1 公路致死影響下兩棲類動物數量穩定性風險評價概念模型[8]

圖2 兩棲類動物遇到公路后發生3種移動示意圖

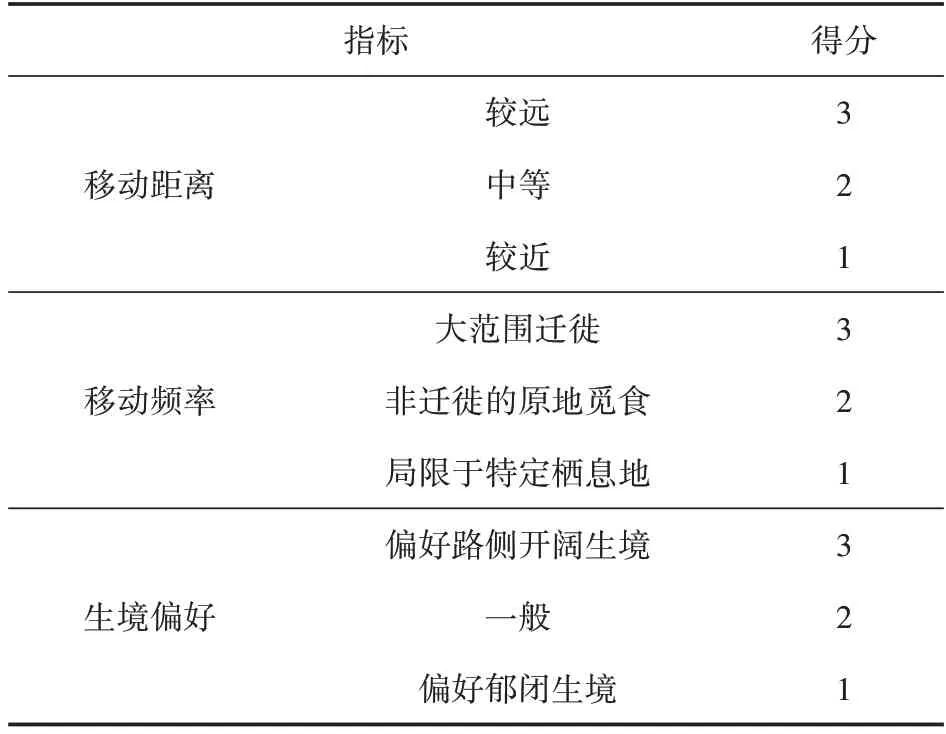

1.3 指標賦值

參考國外研究成果[8],基于專家咨詢法并結合本區兩棲類動物的特征及其與道路的關系,對各指標進行賦值(見表2~表4)。由于國外對兩棲類動物行為生態學方面研究得較多,在指標賦值上分級也較多,如將移動距離0~1200m 分為9 個等級,而國內關于長白山自然保護區兩棲類動物行為生態學方面的研究很少,在道路交通對兩棲類動物行為生態影響方面的研究還是空白。因此,通過咨詢具有長白山自然保護區豐富野外調查經驗的野生動物專家,對本研究提出的兩棲類動物行為生態指標進行賦值。賦值的原則是盡量體現不同兩棲類種類之間的差異性,形成高、中、低共3 個等級,或者更細化的等級。此外,在公路等級和交通量指標上,通過現場對高速公路、二級公路和土路的調查,發現高速公路路面寬、交通量大,對兩棲類致死影響最大,二級~四級公路一般為兩車道,路面較窄,交通量不大,因此對兩棲類致死影響為中等;而林間土路路面尚未硬化,更接近自然地面,兩棲類動物可以自由移動,且交通量很小,因此土路對兩棲類致死影響小。

表2 遇見道路風險評分

表3 道路致死風險評分

表4 種群層面的致死風險評分

表4 (續)

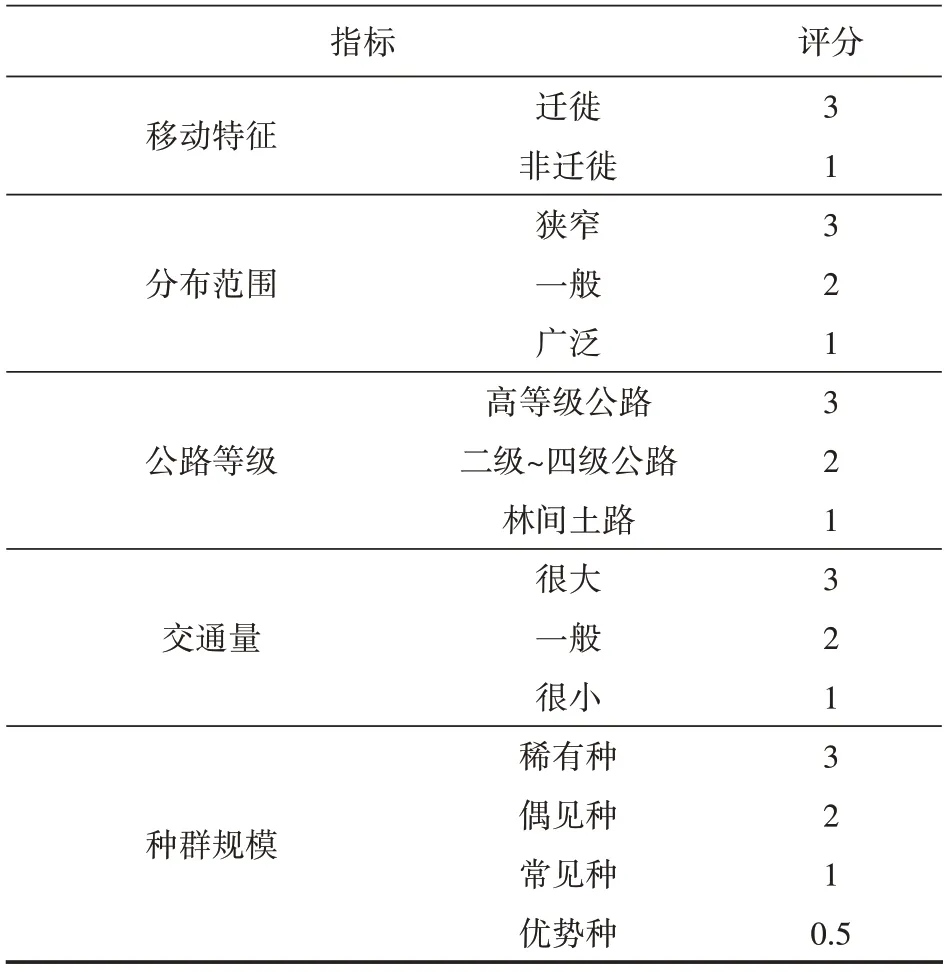

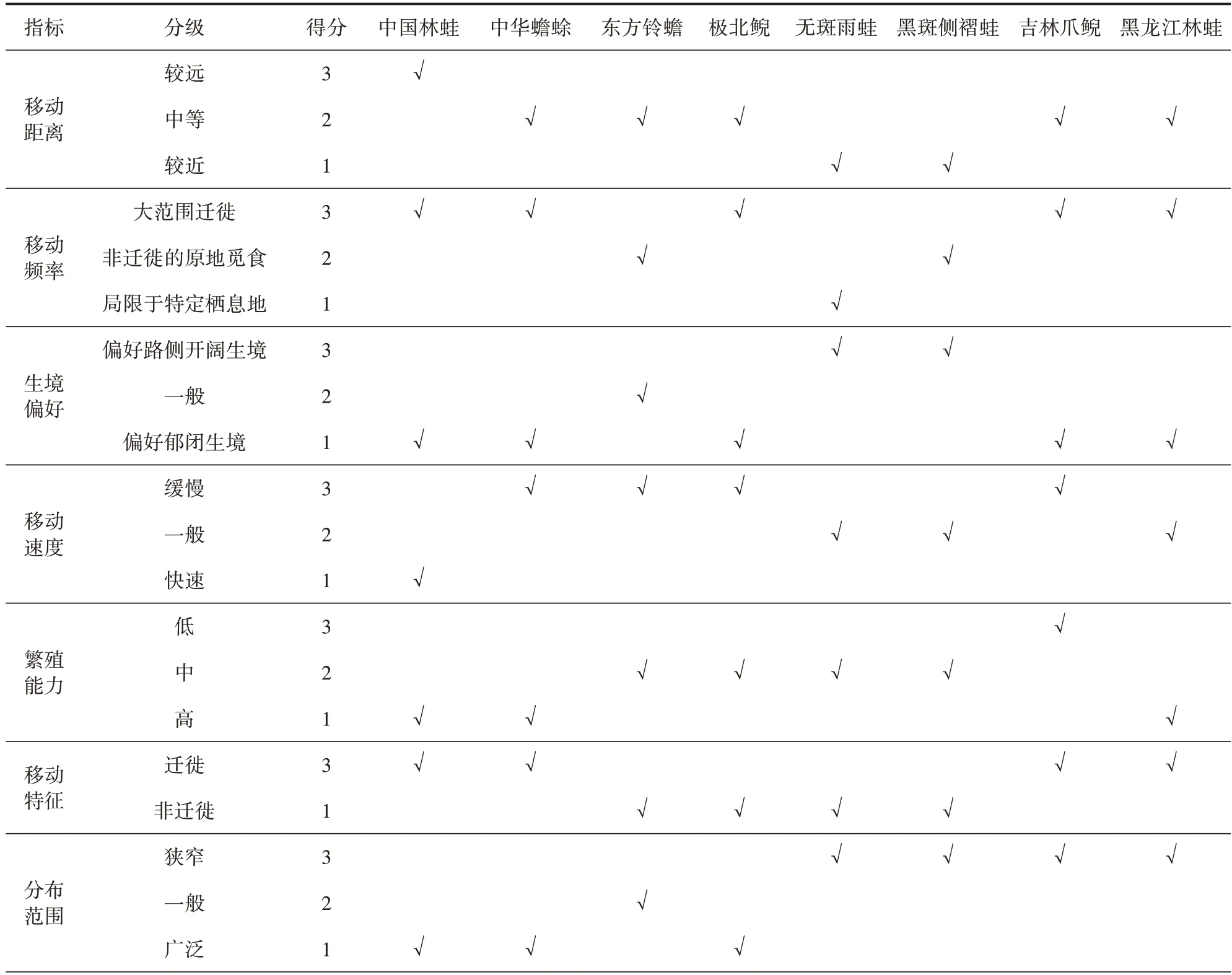

針對長白山自然保護區8 種兩棲類動物,按照指標分別進行賦值(見表5)。

表5 長白山自然保護區公路致死影響下兩棲類動物數量穩定性風險評價指標賦值

表5 (續)

1.4 致死風險評分計算方法

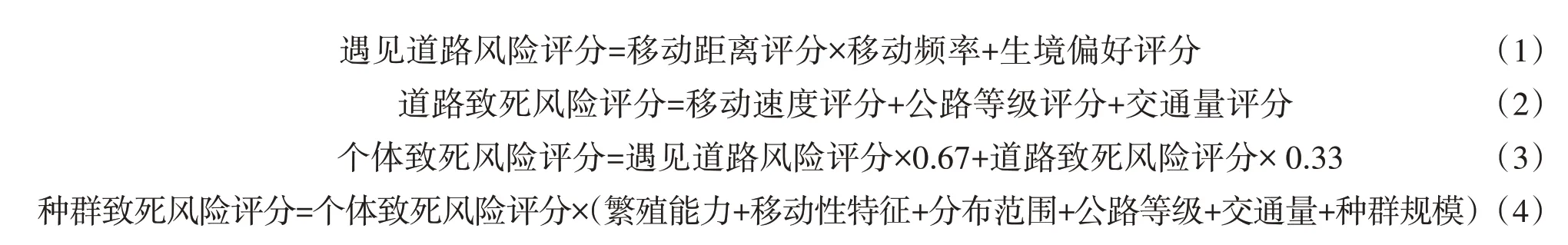

參考國外研究成果[8],結合本研究的實際情況,主要從以下兩個方面對個體和種群致死風險評分計算公式加以改進:一是加入了公路等級和交通量指標,因此更符合小區域評價的特點,評價結果能較好地反映兩棲類動物與地方交通干擾之間的關系;二是將國外的“保護級別”這一指標剔除,原因是“分布范圍”和“種群規模”更能體現某一物種在長白山自然保護區的實際分布特征,且能夠覆蓋多數本區兩棲類物種。最終,按照式(1)~式(4)計算個體層面和種群層面的數量穩定性風險評分。

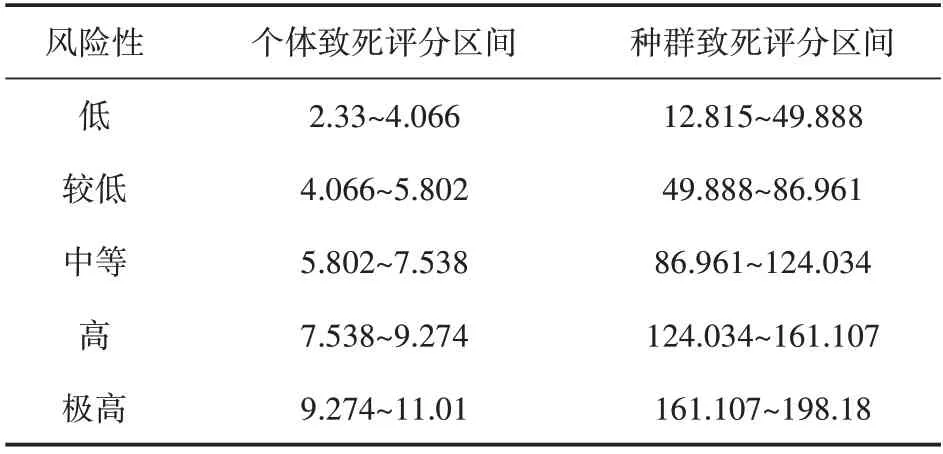

按照20%等間距遞增法,將個體致死風險評分和種群致死風險評分的風險性劃分為5個等級,分別是:低、較低、中等、高和極高(見表6)。

表6 長白山自然保護區公路致死影響下兩棲類動物數量穩定性風險評價分級標準

2 研究結果與討論

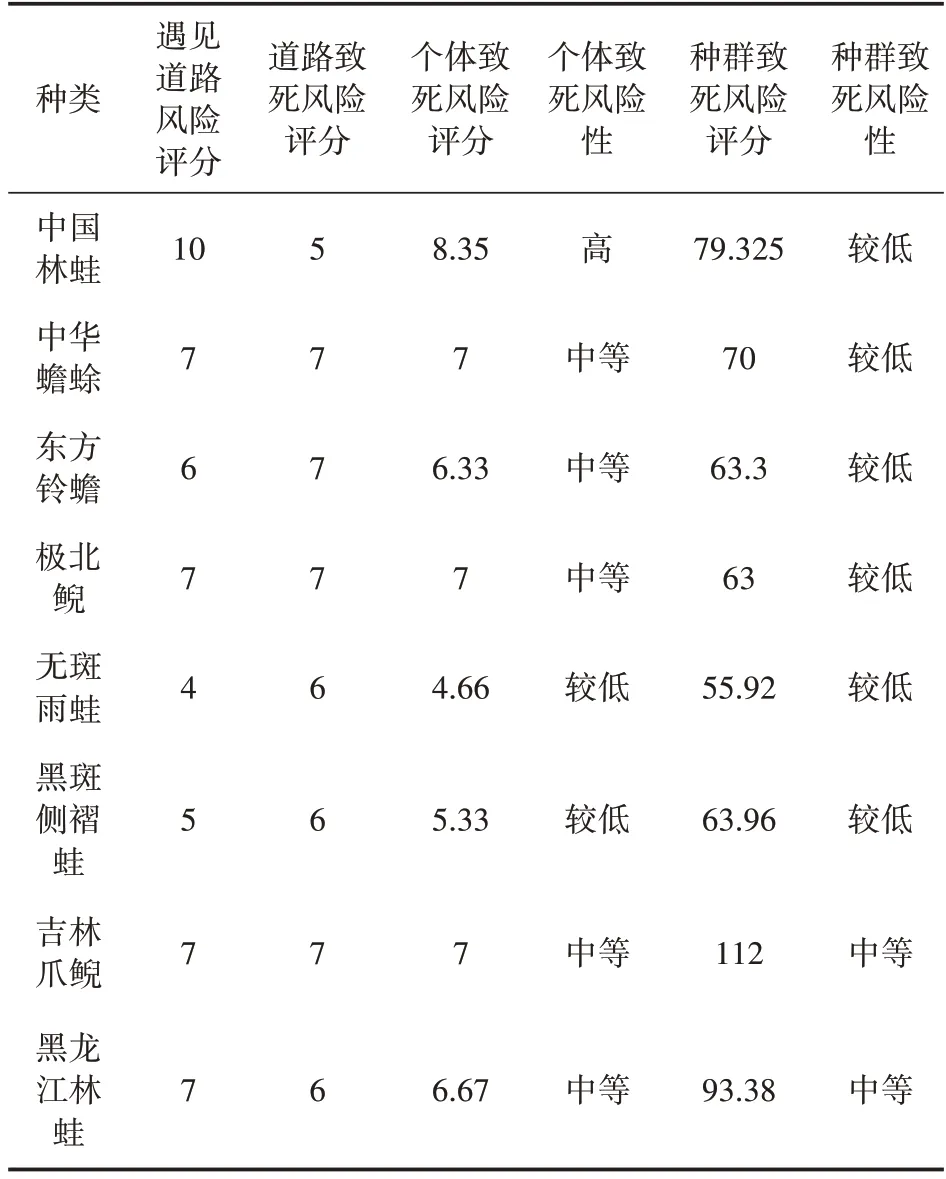

如表7 所示,長白山自然保護區分布的8 種兩棲類動物,從遇見道路風險來看,中國林蛙得分最高,為10 分,無斑雨蛙得分最低,為4 分,黑斑側褶蛙得分為5分,其余種類分值差距不大,為6~7 分;從道路致死風險評分來看,所有種類分值差距都很小,中國林蛙得分稍低,為5 分,其余種類得分均為6~7 分。綜合來看,個體致死風險性“高”的是中國林蛙,風險性“較低”的是無斑雨蛙和黑斑側褶蛙,其他均為“中等”風險;種群致死風險性方面,黑龍江林蛙和吉林爪鯢為“中等”風險,其他均為“較低”風險。值得一提的是,中國林蛙種群致死風險性接近于“中等”。

表7 長白山自然保護區公路致死影響下兩棲類動物數量風險性評價結果

有研究認為,長白山自然保護區兩棲類動物數量減少與公路致死有著直接的關系,而與路域水體變化導致的卵損失有著間接關系[13]。從不同年度兩棲類致死率變化情況來看,兩棲類公路致死率總體呈下降趨勢,2007—2014 年監測結果顯示,公路致死5 種兩棲類動物,除了中國林蛙和中華蟾蜍外,其他3 種致死數量呈減少趨勢[13],同期調查也發現路域兩棲類卵團也呈逐年減少趨勢,由此可以推測兩棲類動物數量在逐年減少[12]。本研究評價了長白山自然保護區公路致死對兩棲類動物個體和種群層面的影響。在個體層面,僅有2種為較低風險,6種為中等偏上風險,包括國家二級保護動物極北鯢和吉林爪鯢,說明該區兩棲類個體公路致死風險較高,尤其中國林蛙致死風險高,這與實際是相符的。研究顯示,長白山自然保護區公路致死兩棲類規模較獸類、爬行類、鳥類更多,占86.21%,其中中國林蛙占絕大多數[11]。中國林蛙每年遷徙節律包括出蟄期先雄,后雌,然后二年生幼蛙,產卵后有生理休眠,之后上陸。進入秋季,先幼蛙、后成蛙遷移到河流。這說明,中國林蛙的遷移活動時間較其他種類都長,穿過公路的頻率高,因此個體致死多見。然而,在種群層面,中國林蛙致死風險為“較低”,說明盡管目前中國林蛙公路致死規模最大,但并未對其種群規模造成嚴重影響。吉林爪鯢和黑龍江林蛙不論是個體致死風險還是種群致死風險均為“中等”,尤其是吉林爪鯢種群致死風險評分接近“高風險”的低值。吉林爪鯢為國家二級保護動物,在長白山地區僅出現于南坡峰嶺一帶,分布范圍小,而且種群中幼體數不及成體數的一半[9],因此,保護該物種迫在眉睫。

本研究基于國外學者的研究成果建立評價模型[8],加入交通流與公路基礎設施特征指標,可以實現不同區域、不同時間段的動態評價,既繼承了文獻[8]中模型的優點,即不依賴于現場大量已有觀測數據因此可操作性強,又對其缺乏地方交通特征的缺點進行改進,即加入了地方交通流和長白山自然保護區公路特征指標,使得模型具有廣泛的適用性,可應用于我國不同地區、不同動物類群(獸類、鳥類、爬行類等)受道路交通干擾的種群數量穩定性風險評估。當前,路網以二級及以下公路為主,高速公路及一級公路分布很少。據本研究監測,現有連接景區的公路交通量高峰期達到4 200輛/d,參考國外研究經驗,這一交通量屬于中等水平,已對該區野生動物造成部分阻隔和較強烈的公路致死影響[19]。隨著長白山自然保護區旅游業的發展,交通基礎設施建設必將迎來新的高潮,公路致死對兩棲類動物的影響勢必增大。

為降低公路交通對兩棲類動物致死的影響,部分國家設置了兩棲類動物通道[19,21-22],中國、法國、荷蘭和北美的一些科學家開展了兩棲類動物通道的設計參數研究[23-27],例如:王云(2019)基于中國林蛙和中華蟾蜍的行為學特征,提出了適宜其穿越的道路涵洞通道尺寸、基底類型,配套隔離柵高度以及可逃脫的排水溝坡度等關鍵參數,指導了鶴大高速公路靖宇保護區段兩棲類動物通道設計及工程建設[27]。根據本文關于道路交通對兩棲類個體及種群影響評價結果,建議開展針對極北鯢與吉林爪鯢的動物通道設計研究。

3 研究結論與展望

本研究在我國首次提出了公路交通對兩棲類動物數量穩定性風險影響的評價指標體系與概念模型,評價指標體系基于“兩棲類動物生活史、公路基礎設施、交通流、棲息地特征”4 方面提出了10 個指標。以長白山自然保護區8 種兩棲類動物為例進行評價,在個體層面有6 種風險性評價為中、高,尤其是中國林蛙風險性為高。在種群層面,僅吉林爪鯢和黑龍江林蛙為中等風險,其余6 種均為低風險,說明目前公路致死并未對兩棲類動物種群造成嚴重影響,但中國林蛙種群風險接近中等。隨著長白山自然保護區路網的完善以及交通量的增大,公路交通對兩棲類動物數量穩定性風險的影響可能加大,有必要開展兩棲類動物通道設計和建設工作。本研究僅針對兩棲類動物數量穩定性進行了研究,今后應開展獸類、爬行類、鳥類數量穩定性的風險評價,形成系統的、完整的長白山自然保護區公路致死對脊椎動物數量穩定性影響評價體系;此外,公路交通對野生動物種群影響的評估模型為國內首次提出,當前我國野生動物公路致死在許多地區頻繁發生,如四川若爾蓋濕地、新疆卡拉麥里山自然保護區、云南熱帶雨林、青藏高原等,因此未來應繼續對評估模型加以改進以更好地適用于我國不同地區的此類研究。