價值觀沖突型企業負面輿情中消費者反應形成機制研究

——基于“全棉時代反轉廣告”事件網民評論的扎根分析

李 梅

(海南大學管理學院 海南海口 570228)

近年來,我國網絡技術迅速發展,社會化媒體普及率逐年上升,網民通過手機等便捷通信設備即可快速獲取各類即時新聞信息。當企業產品或宣傳設計、企業領導及其員工言行所傳遞出的價值觀與消費者普遍價值系統相沖突時,網民會借助社會網絡空間表達自身情緒、意愿、態度和意見等,價值觀沖突型負面網絡輿情由此而生。實際上,企業負面輿情常易引發難以控制的現實危機,如沖擊當事企業股市、影響企業品牌聲譽、波及企業供應鏈合作伙伴等,給企業及其利益相關者造成巨大損失。如何有效應對負面輿情一直是各企業十分注重的問題,學者們也從企業、政府、媒體和輿情本身等多個角度出發開展了大量的研究,但對用戶態度與行為反應的關注略顯不足。研究企業負面輿情中消費者反應的形成機制可為企業應對突發負面輿情提供針對性建議,對于企業降低由負面輿情造成的經濟和名譽損失等具有重要意義。

文獻綜述與理論基礎

目前,國內有關企業輿情研究主要集中在預警與監測、傳播與演化規律、危機應對、輿情影響等方面。就企業輿情的預警與監測,通過總結參與輿情關鍵用戶的具體特征,能夠實現企業輿情的有效監測[1];關于企業輿情的傳播與演化規律,學者們主要借助系統動力模型仿真發現輿情事件本身、網民的影響、媒體的參與、政府的參與以及企業的危機應對策略等對企業輿情演化過程的影響[2];在企業應對輿情危機時,對輿情態勢的準確估計和選擇恰當的時機都能起到關鍵作用[3]。

國外對于企業輿情研究則相對較早,主要分為理論基礎發展和實踐研究兩個階段。在發展基礎理論時,Coombs提出了情景危機傳播理論,認為危機策略與危機情景是相互匹配的[4]。Jin等在此基礎上提出BMCC模型,在企業應急策略中引入了修復和加強策略[5]。而有關企業輿情的實踐探索,據學者們的關注重點大致可以分為兩類:第一類研究集中于企業負面輿情的形成機理與傳播發展,如Hong根據食品安全的特點,研究食品安全網絡輿情傳播機制以提高信息傳播的真實性[6]。第二類研究多側重于通過個案分析提出相應企業輿情危機應對策略,如Labella等通過對企業官方推特的評論文本分類來構建意見領袖風格模型,幫助企業在特定事件發生時做出有效反應[7]。

已有關于企業輿情預警、演化和應對的研究,為本文提供了豐富的理論基礎和經驗參考。但學者們多從企業和政府視角出發,較少關注企業輿情中用戶態度或行為反應。因此,本研究基于全棉時代反轉廣告的真實案例,在SOR模型框架下,將用戶所接收的負面輿情信息作為“刺激”,用戶針對不同輿情內容所形成的各類認知作為“心理活動”,受認知影響而表現出的行為作為“反應”,考察價值觀沖突型企業負面輿情中消費者反應形成機制。

實證研究

案例簡述與數據來源。2021年1月初,全棉時代拍攝一則反轉視頻廣告宣傳其卸妝濕巾而引發網民聲討。為此,全棉時代于1月8日初步回應稱“僅是視頻廣告創意,已將視頻下架”。但網友并不買賬,表現出持續抵制行為。1月10日,全棉時代發布一封歉意表白信,但因文中含大篇幅介紹公司創立初衷、質量把控的“自夸”式內容,而再次被網友口伐抵制。

本研究利用數據采集器爬取微博平臺中有關該事件的網民真實評論,主要用戶包括全棉時代官博及中國新聞周刊、藍鯨財記者工作平臺等新聞媒體賬號。經清洗無用數據后最終獲得真實評論3162條。

研究方法。扎根理論在實踐中的靈活性和開放性適用于揭示個體具體行為背后的深層心理機制。基于此,本研究選擇扎根理論為研究方法,以全棉時代反轉廣告事件中網民真實評論為數據來源,以與之相契合的SOR模型和意義維持模型為扎根依據,在保持數據全面性和開放性的同時,進行自下而上的理論建構。

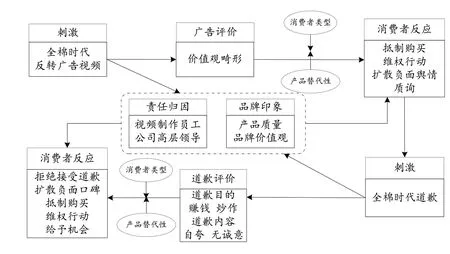

研究過程。開放式編碼指從原始資料中提取概念并通過概念之間的比較形成范疇,主軸編碼是將開放式編碼所獲得的范疇進一步深化以建立各種邏輯關系,進而呈現出原始資料各部分內容的有機關聯,選擇性編碼指通過分析核心范疇與其他范疇之間的深層邏輯關聯從而構建理論模型的過程。經過上述編碼過程,本文共獲得廣告評價、責任歸因、品牌印象、道歉評價、基本屬性和消費者反應共6個核心范疇,并構建“全棉時代反轉廣告”事件中消費者反應形成機制模型如圖1。

圖1 “全棉時代”反轉廣告中消費者反應形成機制模型

在扎根理論的研究中,飽和度檢驗通常是研究者確定是否可停止取樣的實踐標準。研究對預留數據按前文所述過程進行編碼后發現基本未發現新的范疇和影響關系,因此,可認為文中模型在理論上是飽和的。

模型闡釋

在全棉時代反轉廣告的刺激下,消費者基于視頻所傳輸的價值觀形成認知,大多消費者認為該條視頻內容所傳遞的價值觀不當。根據意義維持模型,當外在行為與所持價值觀念嚴重不一致時,群體會因為長期以來堅守的意義被破壞而心理失衡,進而激發出補償行為以緩解失衡或心理厭惡[8]。據此,因視頻內容所傳輸的價值觀強烈沖突消費者群體的意義系統,因此激發出抵制購買、維權行動、擴散負面輿情以及質詢全棉時代價值觀等一系列反應。當全棉時代發布道歉表白信后,消費者根據其道歉目的和內容形成主觀評價。在此種心理認知影響下,消費者產生拒絕接受道歉、傳播負面口碑、抵制購買等行為。此外,在整個輿情事件的發酵過程中,消費者形成對廣告視頻制作、審核和廣泛傳播的責任歸因。同時,用戶接收到關于品牌價值觀、產品質量等方面的信息,并由此形成品牌印象。責任歸因和品牌印象作為消費者心理活動,對個體行為反應具有直接影響。特別地,消費者類型和產品可替代性對消費者反應具有調節作用,具體而言,與從未使用過或具有消極使用體驗的客戶相比,長期使用的忠誠型客戶更愿意給予全棉時代整改機會;而因全棉時代產品具有較高的可替代性,導致其更容易被消費者抵制。

討論

本文基于全棉時代反轉廣告事件中網民的真實評論,深入挖掘了價值觀沖突型企業負面輿情中消費者反應的形成機制,在此類事件中,消費者的價值觀常受到強烈沖擊而易引發抵制購買等行為,因而需相關企業迅速做出真誠回應,明確自身主導價值觀,將事件傳遞出的價值觀與企業整體價值觀相剝離,并通過實際行動挽回企業形象,從而盡可能減少客戶流失。