喀斯特流域水土流失對水庫碳匯效應的影響

王 翠, 周忠發, 李永柳, 張勇榮

(1.貴州師范大學 地理與環境科學學院/喀斯特研究院, 貴州 貴陽 550001;2.貴州省喀斯特山地生態環境國家重點實驗室培育基地, 貴州 貴陽 550001)

水土流失影響生態安全、飲水安全、防洪安全、糧食安全,威脅并制約經濟社會發展。近年來,隨著全球碳循環研究的深入,水土流失導致的土壤碳遷移已被廣泛關注。已開展降雨過程對土壤有機碳流失規律、有機碳在流失泥沙中的富集規律、泥沙含碳量與泥沙量的關系、泥沙有機碳富集比與雨強的關系等方面的研究[1-3]。還有水土保持措施減少土壤有機碳的輸出[4]、水土流失影響土壤有機碳的分解轉化、二氧化碳的釋放和土壤碳匯、陸地生態系統碳循環的科學評估等[5]方面的研究。這些研究都是針對水土流失對土壤碳庫的影響,對沉積區碳庫的影響研究卻相對較少。水庫作為水土流失的沉積區,沉積物可揭示流域土壤侵蝕狀態[6],是土壤碳庫與水庫碳庫產生交匯作用的重要區域,每年大概有1.50×1010~2.00×1010mg土壤有機碳及氮、磷、鉀、硫等元素通過水土流失途徑被輸送到河流湖庫中[7-8]。盡管我們知道水土流失帶來的顆粒性有機碳使水庫成為流失區碳的凈匯并向大氣釋放溫室氣體[9-10],但這個結論仍是對土壤碳庫而言,水土流失對水庫碳匯來說是碳源還是碳匯目前判斷不一[11-14]。水庫是陸地生態系統的重要組成部分,是全球“碳遺失匯”的重點關注區,前人因為對喀斯特作用的認識不足,無法科學計算和評估喀斯特地區水庫碳匯效應,因此開展喀斯特區域水土流失對水庫碳匯效應的影響研究,是對喀斯特地區水庫碳匯效應研究的補充。平寨水庫流域位于貴州省畢節市,喀斯特面積占區域總面積的73.34%。平寨水庫是流域內唯一水庫,是長江上游一級支流烏江上游的大型水庫,也是貴州省首個大型跨地區、跨流域長距離水利調水工程的核心水源工程,其生態安全對貴州省實施西部大開發戰略具有重要意義。目前在平寨水庫流域開展的研究多為水質、水化學、生物碳泵等方面的研究[15-16],尚未見流域水土流失對水庫碳匯效應的研究報道。因此,本研究以平寨水庫流域為研究區,開展流域水土流失對水庫碳匯效應的影響研究,為區域水土流失治理,科學評估喀斯特地區河流生態系統碳循環提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

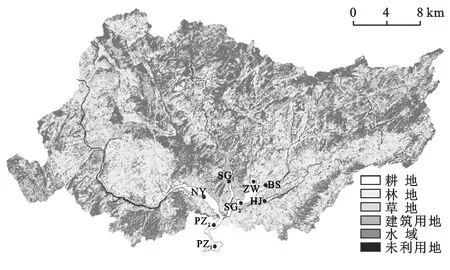

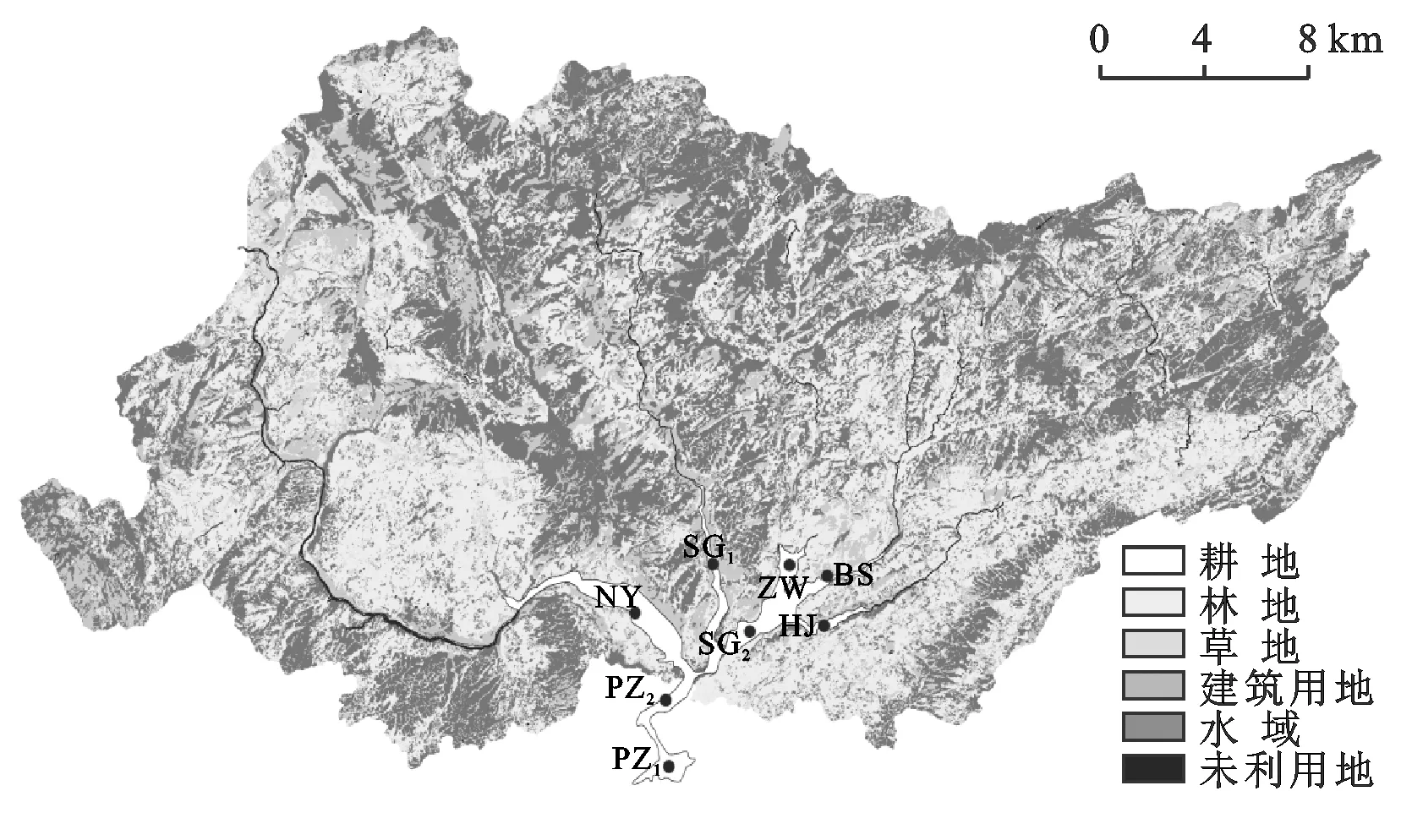

研究區為平寨水庫流域,是黔中水利樞紐工程的核心水源工程集雨區,流域面積833.77 km2。區域內碳酸鹽巖與非碳酸鹽巖交替出現,呈典型多層狀碳酸鹽巖組結構。平寨水庫是研究區唯一水庫,屬典型喀斯特深水水庫。水庫主要干流為納雍河,還有水公河、張維河、白水河、扈家河4條支流。納雍河流域分布有煤炭資源和硫鐵礦礦床[17-18],其余區域未見大型礦產資源分布。研究區地形包括山地和丘陵兩種,土地利用類型有耕地、林地、草地、建設用地、水域和未利用地6類,地表覆被類型以耕地和林地為主(圖1)。水庫2015年4月下閘蓄水,2018年12月通過蓄水驗收并于月底開始向貴陽供水。

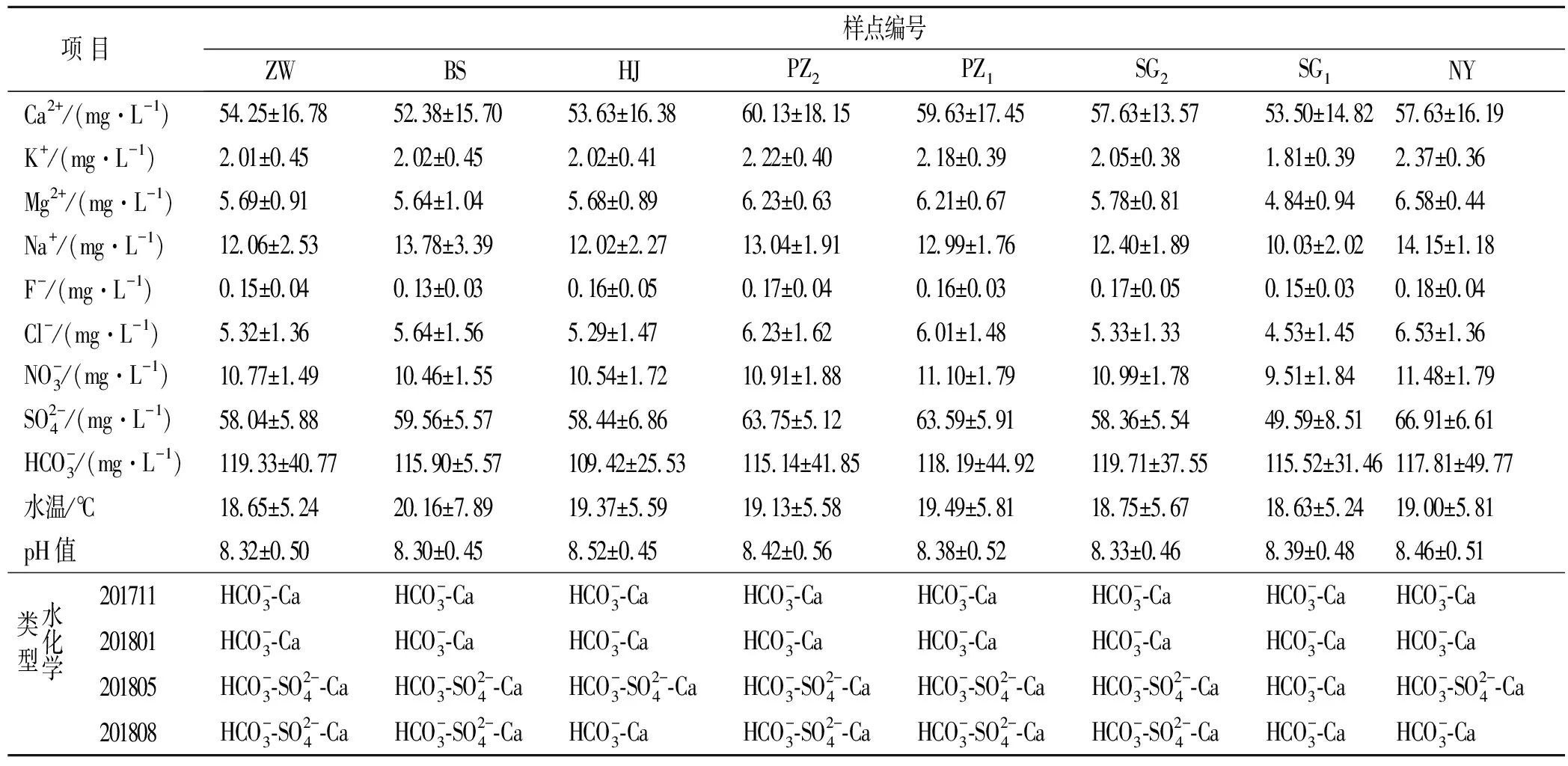

注:ZW,BS,HJ,PZ1,PZ2,SG1,SG2和NY分別為8個監測點的編號。

1.2 樣品采集與分析

1.3 二氧化碳分壓計算

二氧化碳分壓根據亨利定律[20]進行計算,計算公式為:

(1)

(2)

(3)

(4)

式中:Ki為平衡常數,計算方程為:

pKCO2=-7×10-5T2+0.016T+1.11

(5)

pK1=1.1×10-4T2-0.012T+6.58

(6)

pK2=9×10-5T2-0.013 7T+10.62

(7)

式中:T為溫度(℃)。

根據亨利定律,pCO2可根據以下公式計算:

(8)

α(H+)=10-[pH]

(9)

(10)

(11)

式中:α表示離子活度;I表示離子強度。

2 結果與分析

2.1 研究區水土流失分析

河流泥沙主要來源于流域水土流失,因此以干流納雍河陽長水文站2014—2018年水文數據為代表進行流域水土流失分析(圖2)。2014—2018年,納雍河年流量最大1.66×109m3(2014年),最小11.51 m3(2016年)。平寨水庫流域水資源為降雨補給型,因此河流年流量呈自然起伏狀態,降雨量多的年份流量大。泥沙通量在2.54×105~1.23×106t/a之間,最大值在2014年,最小值在2018年。年流量和年泥沙通量變化不同步,主要是由于2016年泥沙通量的突然升高。將平寨水庫2014—2018年年際間的流量和泥沙通量進行相關分析,R2為0.486 4,無顯著相關性。泥沙通量在2016年突然升高是由于下閘蓄水后水面抬升,淹沒耕地和林地,淹沒區的沉積物或土壤被水流不斷侵蝕,短時間內形成大量泥沙進入河流。隨著水庫的調度運轉,流速降低,河流兩岸可侵蝕面積穩定,水庫泥沙通量逐年降低。

圖2 納雍河2014-2018年水流量與泥沙通量變化

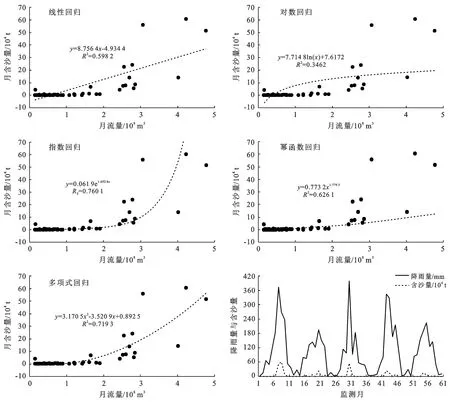

按月時間尺度對納雍河流量和含沙量作對數、線性、指數、乘冪和多項式回歸分析,含沙量與降雨的變化趨勢分析,含沙量與降雨等的相關分析,分析結果見圖3和表1。流量與泥沙含量回歸方程R2最大為0.760 1,為指數回歸模型,該結果與長江宜昌站分析結果不同[21],表明研究區不同,水土流失機制和河流水文情勢有差異,影響含沙量與流量關系。平寨水庫流域降雨和含沙量表現為春夏季逐漸增大,秋冬季逐漸降低的變化周期,峰值出現在夏季。含沙量隨降雨的變化而變化,峰值一般與降雨峰值同時出現。相關分析表明,研究區月時間尺度上含沙量與降雨、蒸發量、流量、流速都呈極顯著正相關,流量和流速對含沙量的影響更大。因此在平寨水庫流域,降雨是造成流域內水土流失的主要原因之一,短時強降雨對水庫泥沙通量影響顯著,春夏季水土流失劇烈,秋冬季減弱。

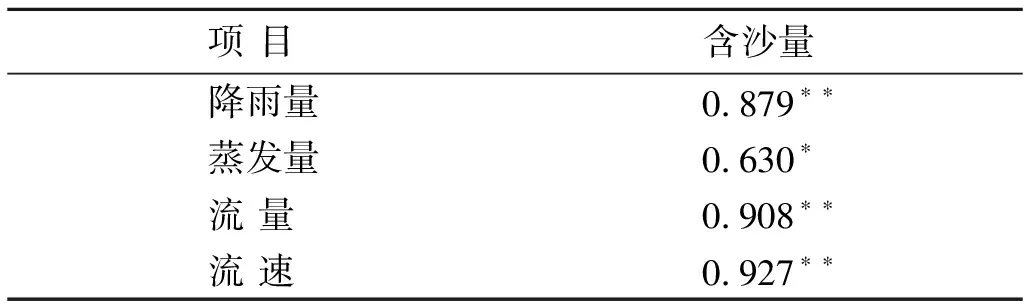

表1 研究區含沙量與降雨等參數的相關分析

圖3 納雍河月流量與含沙量回歸分析與變化趨勢分析

2.2 水庫水化學分析

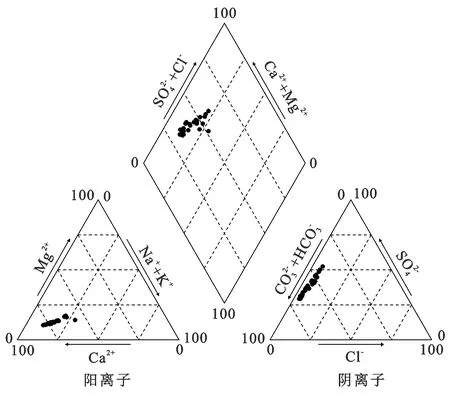

表2 水化學基本參數及水化學類型

圖4 平寨水庫水化學分析結果

2.3 水庫碳匯效應分析

根據碳通量計算公式:

Flux=K(Cwater-Cair)

式中:Flux為CO2交換通量〔mg/(m2·h)〕;Cwater為CO2在水體中的濃度(mmol/L);Cair為空氣中CO2濃度(mmol/L);K為CO2交換系數(cm/h)。

當K>0時,水庫二氧化碳分壓大于大氣二氧化碳分壓,水庫向大氣排放二氧化碳,為碳源,反之為碳匯。

表3 pH值、葉綠素a及與二氧化碳分壓相關分析

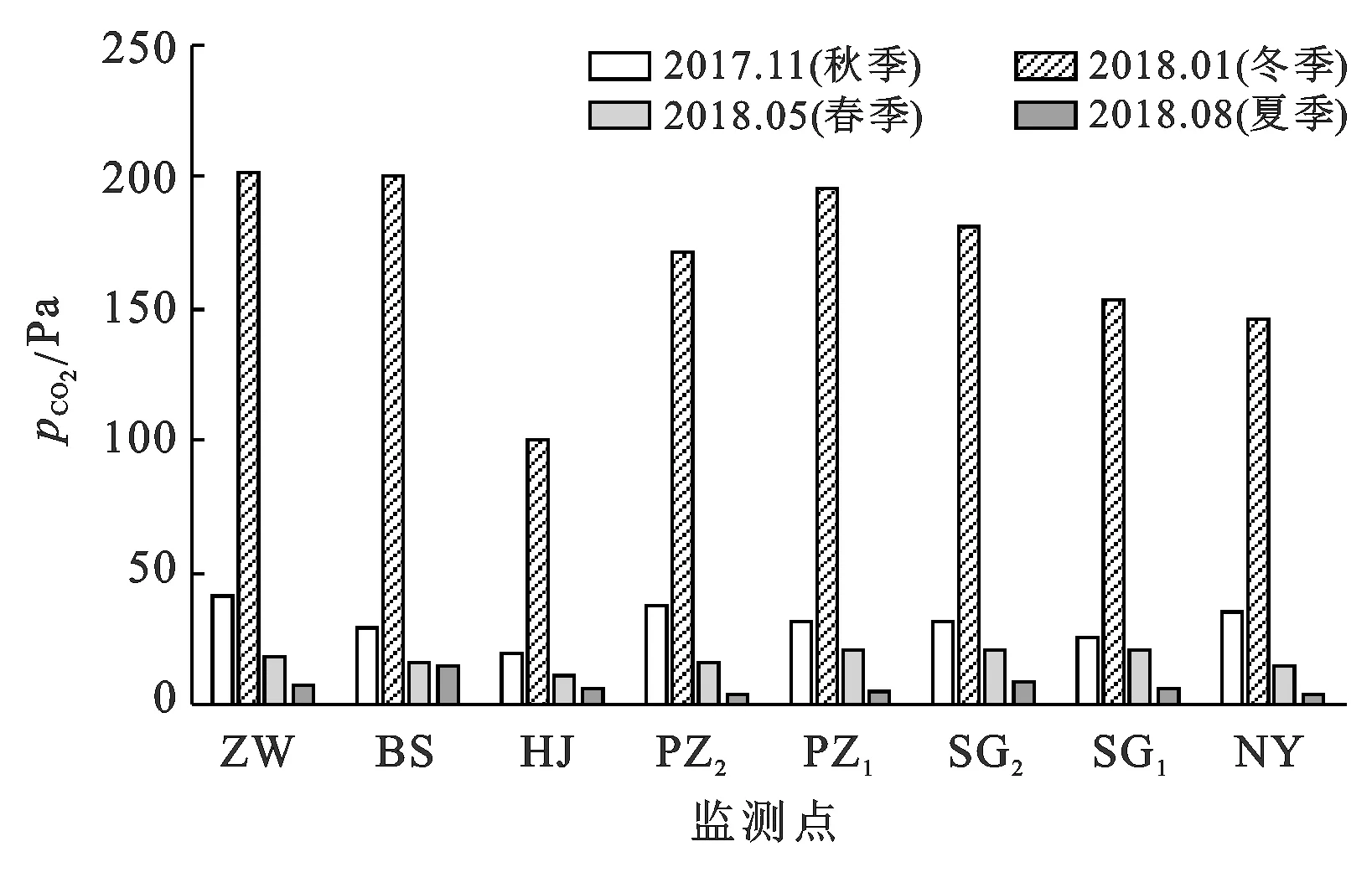

圖5 平寨水庫二氧化碳分壓

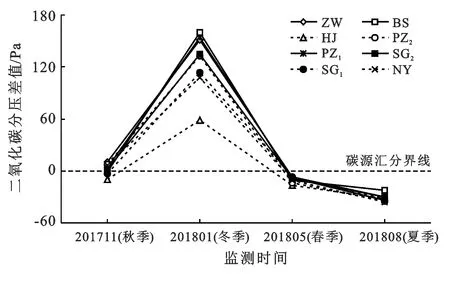

圖6 平寨水庫碳匯效應季節變化

3 討 論

3.1 平寨水庫流域水土流失變化及對水環境的影響

研究認為流量與泥沙含量一般規律為流量增加,水動力增強,水流挾沙力增大,泥沙含量升高[27]。平寨水庫筑壩后水位上升,水動力減弱,河流泥沙通量逐年降低,與長江主要干支流水庫建設對河流輸沙量的影響研究結果一致[28]。

平寨水庫流域水土流失與降雨、蒸發量、流速、流量在月時間尺度上呈極顯著正相關,在年時間尺度上無相關性。一是用于統計分析的含沙量是水土流失的一部分,從年時間尺度上看,樣本含量較少。二是由于水庫筑壩破壞河流連續和洪水脈動規律,水流對泥沙的裹挾能力減弱,在此作用下,水土流失與降雨等影響因素失去年時間尺度上的相關性。三是影響水土流失的因素眾多,各作用因子對水土流失的影響差異大[29-30],在各因子的交互作用下,平寨水庫流域降雨、流量、流速與水土流失在年際間較難形成相關關系,但在短時間尺度上,降雨是造成平寨水庫流域水土流失的重要原因。

3.2 平寨水庫流域水土流失對水庫碳匯效應的影響

4 結 論

(1) 2014—2018年平寨水庫流域干流納雍河流量1.15×109~1.66×109m3/a,泥沙通量2.54×105~1.23×106t/a,泥沙通量和流量在年際間無相關性,在月時間尺度上極顯著正相關,含沙量與流量是指數回歸關系,與降雨峰值一般同時出現,短時強降雨是流域發生水土流失的主要原因之一。流域內春夏季水土流失劇烈,秋冬季減弱。

(3) 平寨水庫二氧化碳分壓具有時空異質性,表現為:冬季>秋季>春季>夏季,秋冬季為碳源,春夏季為碳匯。平寨水庫流域水土流失與水庫碳匯效應且具有相同的季節變化周期,水土流失會減弱水庫的碳匯效應。