科學家傳記的敘事特色評述

石磊 劉婷

[摘 要]科學家傳記是科學家精神的重要載體。文章通過分析“采集工程系列”和“百年追夢:共和國科學拓荒者傳記系列叢書”兩本《彭士祿傳》的內容,比較了兩本科學家傳記“史學”和“文學”的敘事方式,闡釋了不同敘事方式在兩本科學家傳記中的優勢及劣勢,討論了“史學”與“文學”兩種屬性在這兩本傳記中的深層聯系與結合方式。文章認為,科學家傳記中的兩種敘事方式不是對立關系,應根據作品的不同需要,從敘事入手,將珍貴的史料以更生動的方式留存和傳播。這種討論將對進一步開發弘揚科學家精神的公共產品、提升宣傳效果起到積極意義。

[關鍵詞] 科學家傳記 敘事方式 科學家精神

[中圖分類號] I207.5 [文獻標識碼] A [ DOI ] 10.19957/j.cnki.kpczpl.2021.04.002

2020年9月11日,習近平總書記在科學家座談會上指出:“新中國成立以來,廣大科技工作者在祖國大地上樹立起一座座科技創新的豐碑,也鑄就了獨特的精神氣質。”2021年5月28日,在兩院院士大會和中國科學技術協會第十次代表大會上,習近平總書記再次強調:“中國科協要肩負起黨和政府聯系科技工作者橋梁和紐帶的職責,堅持為科技工作者服務、為創新驅動發展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務,更廣泛地把廣大科技工作者團結在黨的周圍,弘揚科學家精神,涵養優良學風。”“堅持弘揚科學家精神”也已成為黨領導人才強國建設提出的新理念、新戰略和新舉措之一。

弘揚科學家精神需要以深入的學術研究為基礎,也需要依托各類媒介來實現,科學家傳記在其中扮演著極為重要的角色。科學家傳記以記錄科學家生平為主要內容,一般按照時間順序描述、記錄科學家生活、科研的方方面面。它是普通公眾了解科學家人生故事、學術之路、科學貢獻的渠道,同時也是學者們研究科學家學術成長經歷、學術譜系脈絡、科學史發展歷程的珍貴資料,更為電影、電視劇、紀錄片、展示展覽等宣傳作品提供基礎素材。了解科學家傳記的不同類型,分析其敘事特色,對于深刻認識科學家傳記的價值、深度開發弘揚科學家精神的公共產品、提升弘揚科學家精神效果具有啟發意義。

當前比較常見的科學家傳記大體有兩種,一種為科學家自傳(包括自述、回憶錄等),如《我的幾何人生:丘成桐自傳》(譯林出版社2021年版);第二種為他人創作,以科學家為寫作對象的傳記。在第二種傳記中,有的由作家撰寫,文學性強,故事情節跌宕,如“百年追夢:共和國科學拓荒者傳記系列叢書”《錢學森傳》(中國青年出版社2015年版);有的由科學家工作相關的科研院所組織出版,如《中國航天院士傳記叢書》(中國宇航出版有限責任公司2016年起出版),該叢書通過航天領域的科學家傳記來“記錄航天歷史,弘揚航天文化,傳承航天精神”。近些年來,中國科學院、中國工程院也相繼出版了大量科學家傳記。

在國內眾多科學家傳記中,由中國科學技術協會牽頭與其他11部委共同開展的“老科學家學術成長資料采集工程”(以下簡稱“采集工程”)系列科學家傳記具有較強的代表性和影響力。“采集工程”小組在為期兩年的時間里,通過完整地考察科學家生平、學術成長軌跡,在收集科學家眾多書信、實驗手稿、照片、訪談音頻、視頻等珍貴史料的基礎上撰寫研究報告,并在學術專家團隊的指導下完成傳記寫作。迄今“采集工程”已出版百余本科學家傳記,這些傳記遵循史學規范,力求客觀、真實地反映科學家的生平及貢獻。

科學家傳記記錄了科學家為共和國的科學技術事業所作出的貢獻,對于讀者了解其人、其事,深入學習體會中國科學家精神提供了難能可貴的資料。

《不列顛百科全書》(Encyclopedia Britannica)中根據傳記撰寫的客觀性,把傳記分為六類:第一類是資料性傳記,僅僅通過資料證據展示主人公生平,作者避免任何形式的解釋;第二類是評傳,是學術性和評論性的,要求作者評價傳記主人公的工作和展示其生平,強調不允許任何虛構;第三類是標準傳記,是傳記文學的主流,主客觀之間保持一種平衡;第四類是闡述性傳記,側重主觀性創作,可以很大程度地對材料作出論述和解釋;第五類是小說化的傳記,可以自由虛構,可以憑借想象來創作場景;第六類傳記式的小說,完全是小說,只是采用了傳記形式[1]。當傳記以“客觀性”為衡量標準時,原始材料的呈現方式、作者主觀解讀程度、是否有場景等想象成分都會對傳記的類型劃分產生重要影響。在具體的傳記創作中,“史學”和“文學”的邊界并非涇渭分明,二者不同的側重,則會在傳記的史料價值、文學性、藝術性、傳播度等方面表現得各有千秋。

比起一般的名人傳記,科學家傳記的寫作具有一定難度。這是因為,首先科學家的外在特征不易捕捉,往往容易陷入“刻板印象”的描畫。很多科學家樸實無華,平凡到可能在校園里騎車從學生身邊匆匆而過卻并不被察覺,普通到在實驗室埋頭苦干幾十年如一日而不為外界所知曉。這要求傳記作者具有極為敏銳的觀察力和獨特的想象力,才能把科學家的外在特征與他們的科學活動有機聯系在一起。另一個難點是如何在“枯燥”與“有趣”之間達到平衡。科學家的生活往往與抽象的公式、日復一日的實地考察與實驗聯系在一起,他們的貢獻主要在論文、著作或所進行的發現、發明中。他們專注于某一領域,邏輯縝密的公式推導記錄著他們的探索軌跡,反復的問題研討是他們在不斷拓展人類知識邊界。科學家傳記既要真實準確又要生動有趣,這對很多傳記作者而言是不小的考驗。

一本令人信服的科學家傳記以史實為基礎,進行傳記體的文學創作,它擔負著為史存證的使命。通常意義上,“史學”撰寫帶有原始資料呈現、客觀視角、非虛構等特性。而一本令人難忘的科學家傳記中又常常帶有“文學化”特點,它不僅需要作者對史料進行解讀,還會為了追求生動感人的效果,采用抒情、合理想象等寫作手法。事實上在傳記文學中,“史學”與“文學”的使用并非排他,也可以存在著深層的聯系和結合。一本嚴謹而又感人至深的科學家傳記,不僅要記錄“事”與“史”,還要體現出科學家非凡的天賦與智慧,充分展現科學家的人格魅力,讓讀者感受到科學之美、科學家職業的尊嚴與崇高,為其體現出的科學家精神所感動。

本文通過分析兩本彭士祿傳記,即“采集工程”《核動力道路上的墾荒牛:彭士祿傳》(上海交通大學出版社2013年版)與“百年追夢:共和國科學拓荒者傳記系列叢書”《彭士祿傳》(中國青年出版社2015年版)的敘事差異,試圖比較這兩本傳記“史學性”與“文學性”的特征和效果,并探討兩種寫作方式的聯系與結合。

(一)敘事焦點的差異

1.“采集工程”傳記:以史為綱,專注科學家的學術成長

《核動力道路上的墾荒牛:彭士祿傳》(以下簡稱“采集工程”傳記)的作者為北京理工大學圖書館呂娜,也是2011年“彭士祿采集小組”的負責人。采集小組的研究報告是這本傳記的前身和基礎。

寫作風格上,“采集工程”的傳記寫作帶有明顯的“史學”特色。“采集工程”的相關工作規范要求傳記寫作要以科學家個人學術成長經歷為主線,輔以傳主所在學科、技術或工程門類在國內外的發展歷程,同時要以中國社會百年來的進程為背景。這些要求框定了這本傳記的主線是學術成長,而非生活歷程,需要將科學家個人史與學科史、社會史相結合,采用以個人經歷來映襯大歷史的寫作路徑。這些寫作要求讓這本書乃至這一系列的叢書都帶有與生俱來的史學特色。

2.“百年追夢”傳記:以情動人,刻畫科學家的不凡人生

“百年追夢:共和國科學拓荒者傳記系列叢書”中的《彭士祿傳》(以下簡稱“百年追夢”傳記)作者為楊新英,是《中國核工業報》的編輯和記者。她在后記中介紹,在多次采訪彭士祿院士后,彭士祿講述的感人故事、對黨對老百姓的感恩之心和對中華民族的偉大復興的無私奉獻深深觸動了她,并促使她著手準備寫作彭士祿傳記。她一邊與彭士祿院士的家屬深入溝通寫作傳記的愿望,一邊開始搜集積累與彭士祿有關的大量珍貴史料。終于,2015年,她等到了中國青年出版社“百年追夢:共和國科學拓荒者傳記系列叢書”發來的約稿邀請。這本傳記中,作者追尋著彭士祿的人生軌跡,回顧了中國核工業的60年歷史,意在借此展現科技工作者們的“精神圣殿”。

從創作動機不難看出,由于受到彭士祿精神的強烈感召,作者獲得了創作的動力,寫作因“情”觸發,也因“情”不斷深入。以科學家故事反映科學家精神,這本傳記的敘事情感飽滿自然,人物性格、場景刻畫細致,讓普通讀者有機會走近科學家,更容易產生共鳴。同時為補充資料、完善創作素材,這本傳記參考引用了“采集工程”傳記的部分內容。

(二)寫作特色的差異

兩本傳記在敘事焦點上各有重點,也因此展現了各自鮮明的敘事特色。按照傳記的客觀性劃分標準,“采集工程”傳記屬于資料性和評傳傳記,而“百年追夢”傳記則更接近于闡述性和小說化的傳記。兩者在以下幾方面展示了寫作特色差異。

1.基于相同材料的不同呈現方式與表達效果

“采集工程”傳記是基于科技史體例的寫作。它的資料采集包含口述訪談、檔案、手稿、信件、著作等15類,其中檔案、手稿等史料能相對客觀地刻畫彭士祿的生活和思想軌跡,為傳記的敘事提供時間線索和敘述框架,口述訪談資料則在展現歷史細節、還原事件場景、反映人物內心、體現人物性格等方面貢獻更大。傳記以人物的一生為主要表現內容,既要描述人生歷程,也要體現內在思想情感,因而傳主本人的口述資料在傳記中使用面更廣,可被引用、轉述,也常作為線索和素材構成場景和對話。在傳記中采用何種方式呈現口述材料或可體現出作者對傳記性質的不同認識。

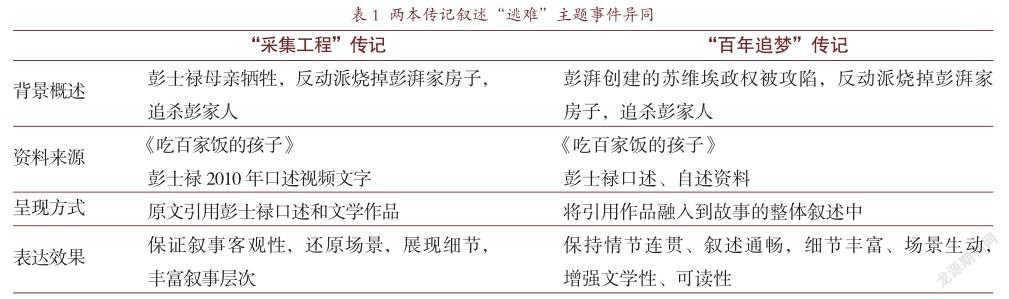

彭士祿的兩本傳記都大量引用了傳主本人的口述、自述資料,尤其是少年經歷中的大部分遭遇,值得一提的是,1999年由黃榕創作,四川少年兒童出版社出版的少兒讀物《吃百家飯的孩子》[2]是以彭士祿的少年經歷為基礎創作的故事書,結合史料創作出很多生動的故事情節,為本文所分析的兩本傳記貢獻了創作素材。表1將兩本傳記對于同一主題事件(3歲的彭士祿隨奶媽逃難)的敘事異同進行了比較,展現了它們的差異。

表1 顯示,同樣的“逃難”事件,“采集工程”傳記以直接引用的方式來呈現史料,起到還原場景的作用,并在歷史敘事線之外,創造出第二層敘事維度。這種方式重在呈現歷史細節,讓讀者對傳主經歷的危急時刻感同身受。主線敘事與引用的區分,主要為了達到“史學”傳記真實、可考證的標準,同時也形成了“客觀”與“主觀”相互參照,整體與細節交織的敘事結構,產生了豐富的敘事層次。

“百年追夢”傳記將相關資料來源作為“既成事實”,并在此基礎上進行了創作,因而達到了情節連貫、敘述通暢、細節豐富、場景生動的效果。作者以全知全能視角創作了主人公的生活場景,同時為了彌合“彭士祿母親犧牲”這條歷史線索而創作了童年彭士祿“思念母親”的心理活動。這種文學寫作方式,創造出了較為直觀、具有沖擊力的場景,著重表現了“暴雨夜”“燒毀‘得趣樓’”“夜藏準提閣”“轉移農家”等情節,通過描述人物動作和感受,如蚊蟲叮咬后的“疼”、雨夜的“冷”來激發讀者的想象,讓讀者身臨其境,似有切膚之痛。

2.對同一事件的不同解讀與延展

“采集工程”傳記以學術成長為主線,以采集到的一手資料為基礎,按照年代順序敘事,形成了一手資料和敘事互相印證的寫作基礎,并盡可能減少對解讀性文字和敘事上的枝蔓。而“百年追夢”傳記則更多地傳達思想情感。通過多次正式或非正式的訪問、資料收集,作者對傳主的認識不斷深入,感情不斷升華。通過不斷解讀資料,作者分析了彭士祿精神力量的來源,并以此來展現他思想的形成過程和性格特質。如作者在后記中提到,自己寫作過程“像一個‘趕考’的學生”,要不斷思考如何通過傳記回答“彭士祿這樣勤奮努力、奉獻自己、不圖名利的根源是什么”的關鍵問題。

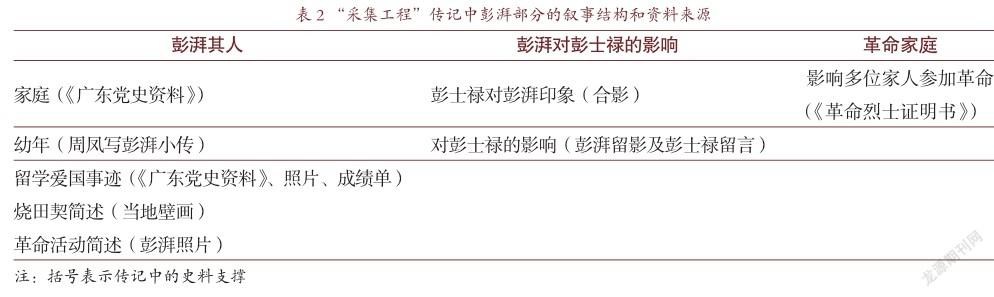

以“彭湃對彭士祿的影響”為例。“采集工程”傳記的八個章節中,只在第一章關于彭士祿家庭背景的部分對彭湃作了簡短介紹,所占篇幅較小,重點展現了彭湃革命歷程與相關印證資料。如表2所示,“采集工程”傳記通過多種史實(含資料、合影、證明文件等)考證彭湃其人、他對彭士祿的影響以及彭家作為革命家庭的具體情況。這樣的敘事進一步凸顯了該傳記的史學特點,增強了客觀性。實際上,近代史資料中對彭湃的相關研究不在少數,同時也有不少圍繞彭湃及其家庭的文學創作,但“采集工程”傳記對“彭湃對彭士祿的影響”的解讀比較嚴格地限定在了作者所占有的一手資料能夠佐證的范圍內和產生直接影響的事件上。盡管彭湃的革命者身份對彭士祿一生影響至深,但該傳記基于所掌握的事實資料,沒有作過多推測和解讀。

相比較而言,“百年追夢”傳記在表現“彭湃對彭士祿的影響”時融入了作者更多的主觀解讀和細節描寫。作者引用了《彭湃研究叢書》(中共中央黨校出版社2007年版)中的評述,對彭湃的革命精神和歷史貢獻作了總結和評價;以文學手法對“不交租”“組農會”“懲惡霸”“辦學校”“燒田契”等事件進行了創作,塑造了彭湃的英雄形象,這種“弦外之音”實際上是在為后文寫彭士祿形成愛國奉獻等精神特質蓄力。豐富的感染力給讀者留下深刻印象,因此讀者很容易在通篇傳記中感受到彭士祿身上“彭湃精神”之回響。

作者在幼年彭士祿“聽校長吟誦父親寫的愛國詩”“與周恩來的多次見面”“延安模范生”“‘文革’中核潛艇研制的困難和家人受到沖擊”等情節描寫中時時不忘回顧彭湃。在寫彭士祿的人生經歷時把彭湃的精神影響具象化,把個人友誼升華成革命情誼,把個人理想升華成國家和民族的理想,這種合理想象讓“彭湃精神”的影響和延續統領了傳記全文。

更明顯的一個例子是毛澤東訪蘇講話對彭士祿的影響。“百年追夢”傳記濃墨重彩地敘述了毛澤東在訪蘇期間接見留學生這一事件對彭士祿的影響。由于這一段在彭士祿口述訪談中被稱為“永生難忘”的經歷與其學術成長聯系較弱,“采集工程”傳記中沒有被提及。而在“百年追夢”傳記中,這段經歷則表現為鼓舞、激勵彭士祿克服萬難將核潛艇事業推向成功的重要精神動力,并聯系彭士祿一生的追求,進一步凸顯了他的愛國情懷。

3.兩種敘事風格的“得”與“失”

敘事具有兩個特征:存在一個故事和一個故事敘述者[3]。“采集工程”傳記敘事分層后,敘述者很自然分為兩個聲音,一個是歷史敘事聲音,力求“客觀”與“真實”;一個是彭士祿的自述。“百年追夢”傳記追求的是故事的流暢和敘事的感染力,這是文學寫作的優勢,但也因此使得書中敘事視角跨度較大,敘述者既要“可信地”敘述歷史,還要主觀創作場景和心理活動。

同樣是敘述“彭士祿被叛徒抓捕入獄”這一經歷,“采集工程”傳記中采用援引彭士祿口述的方式:

那么誰來抓我呢,因為原來潮安縣委書記叫陳醒光,陳醒光經常到我們家里來,夜里來,就知道這個情況,知道我家住在這里。四次圍剿時,整個大南山蘇區被破壞了,他被俘后叛變,到處抓人,抓了差不多就剩下我這家人就來抓我了。所以他那時候一開門他就把我提溜出去了,去審我,我一看怎么是他啊。他就問……[4]21

“百年追夢”傳記中根據資料和口述提供的信息,對事件進行了文學化的創作。

這時,一個大兵把士祿牽得遠遠的,顯得很和氣的樣子。士祿看著這人,有些面熟,仔細一瞧,唉,真是怪事,這不是常到家里來的陳醒光嗎?

姑媽家里有一個樓棚。這個陳醒光(后來士祿知道他是當時地下黨縣委書記),常常晚上來家,白天就躲在樓棚上,士祿給他送過幾次飯。

士祿瞧瞧他,真納悶,他怎么穿上了國民黨的軍裝,還背著武裝帶。只聽他問道……[5]64

“采集工程”傳記采用回憶視角的引用方式并沒有影響傳記的客觀性,反而增加了可信性;而“百年追夢”傳記全知視角,主觀創作了場景,雖然有鮮明的畫面感和感染力,但在“傳記”寫作的框架下,與其他交代歷史背景的章節在敘事方面有些差異。從敘事視角而言,這一生動的文學敘事與史學敘事反差較大,二者結合不甚流暢。

T.L.漢金斯(T.L. Hankins)在《捍衛傳記:科學史中對傳記的利用》(In Defence of Biography: the Use of Biography in the History of Science)中對以難寫著稱的科學史傳記提出三點要求:第一必須涉及科學本身,第二必須盡可能將傳記主人公生活的不同方面綜合成單一的一幅有條理的畫面,第三要有可讀性[1]。如前所述,單一的“史學”與“文學”的敘事方式難免帶來讀者閱讀體驗方面的損失。這是因為,傳記寫作需要囊括歷史、個人與文學三個要素。這兩本傳記,無論其側重點如何,都要從敘事上完成敘述彭士祿的人生經歷,平衡、融合個體與歷史因素,展現傳主的科學研究,提煉出人格特質等目標。但在傳記寫作中,史學與文學特色并非對立,這兩本《彭士祿傳》就在各自擅長的領域探索“史學”與“文學”的深層聯系與結合,也出現了融合較好的范例。

(一)歷史敘事的文學感染力

“采集工程”傳記較少追求文學性,卻能用不同維度的史料在敘事上制造“懸念”。以客觀、宏觀為特點的歷史敘事為個人經歷提供特定背景,把細枝末節的生活經歷固定在大歷史的“相框”內,讓個人經歷有了大歷史的底色。例如口述資料中細膩豐富的個體感受和心理描述放大了歷史細節,但視角并沒有遠離對事件敘述,因此再回到歷史敘事中交代人物結局時,會讓讀者產生“恍然大悟”的感受,人物命運帶有了歷史的沉重感,增加了事件的感染力和震撼力。例如,介紹彭士祿七叔的命運時,這兩本傳記在敘述事件和塑造人物的方式上各有特色。

“采集工程”傳記引用了彭士祿《難忘的少年時代》(原文刊載于《潮汕黨史資料》,1987年第2期,內部發行)的自述:

有一天,我七叔來帶我出門,我不知道要往哪里,結果是坐船到了汕頭。我沒帶行李,手里拿著把雨傘,跟著七叔上了岸,步行到庵埠附近一個小村。那里有鐵路,這個村距鐵路很近。我們進村后來到一個大房間里,里面聚集著二三十人,有帶駁殼槍的,有人躺在床鋪上。不久七叔對我說,他要去“出恭”,但一去就再沒回來……[4]18

自述材料引用結束后,作者重回主線敘述,對這一段故事從歷史視角作出概述:

彭士祿當時還不知道,七叔彭述離開后不久被逮捕……1933年被國民黨反動派殘忍殺害……犧牲時年僅30歲。[4]19

“七叔”這個人物在彭士祿描述的事件中只有領路人的作用,歷史視角下七叔的個人命運,實際上反映出了相當一大批革命者的歷史遭遇。

在“百年追夢”傳記中,有一段關于七叔帶彭士祿“坐火車”的情節描寫,并與彭士祿不斷轉移住處、遇到不同人物的經歷交織在一起,由于過多線索的帶入,該傳記在七叔人物的塑造和感染力方面不夠突出。

(二)文學敘事在科學家傳記中的獨特解釋作用

《捍衛傳記:科學史中對傳記的利用》對科學家傳記的三個要求客觀上造成科學家傳記中的“個人經歷”與“科學研究”難以平衡。涉及較多科學技術史內容的傳記,對于普通讀者而言,其可讀性并不高,因此其中的專業內容難免被普通讀者“跳讀”,而相關專業研究者則可能將這部分作為參考資料進行重點研讀。科學史范式下的“采集工程”傳記,對彭士祿核潛艇研制部分“核潛艇的發展史”“中國核動力和核潛艇的發展過程”以及“與彭士祿相關的核潛艇研制經過”作了比較詳細的分章節敘述。對一般的讀者來說,核潛艇研制部分的專業名詞非常陌生,當時歷史背景也較為復雜,核動力技術分析或許很難引起他們更多的閱讀興趣。

相比較而言,“百年追夢”傳記把“史”“科學”“人”等要素匯聚在文學化敘事里,在描述核潛艇研制的多項技術爭論中展現出了這種敘事方式的魅力。例如,在圍繞核潛艇研制多個技術爭論中,“百年追夢”傳記把敘事重點放在“爭論”這個事件上。

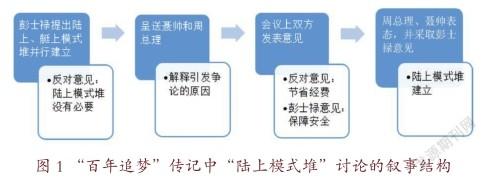

圖1展示了在“是否要建陸上模式堆爭論”的敘事中,“百年追夢”傳記聚焦在雙方爭論的矛盾點,以及矛盾激化、解決的過程,其敘事沒有向宏大的歷史背景和技術細節過度延伸,保證了復雜技術問題在簡單的敘事模式中通俗易懂。

在這個矛盾解決后,該傳記在敘事上一環扣一環,繼續討論“建什么類型的模式堆”問題,迅速引發出新的矛盾點,一方面進入雙方短兵相接的爭論中,另一方面融入彭士祿等當事人的口述訪談、歷史文獻資料,解釋雙方技術意見。

然而,風波并未完結,在建什么類型的模式堆和堆形一體化布置還是分散布置問題上,彭士祿又同某大學和某單位的一些專家學者爆發了一場不輕松的爭論。

彭士祿主張上壓水堆,堆艙內各部件分散布置。而有些人偏主張搞增殖堆。因為這種堆先進,有人形容它是一個雞蛋變兩個雞蛋,但這玩意兒脾氣大,一見水和空氣就發火,漏了,容易引起爆炸,特別難伺候。他們還主張,即使上壓水堆,也要搞一體化布置,就跟集成電路板似的,把有關的零部件都壓縮在一個密封容器內。這的確先進,體積小,但一個零件壞了,就得打開密封蓋修理。

彭士祿說:“你們的意見我不敢茍同,我不準備當你們的保姆。”[5]181

相比較而言,“采集工程”傳記以技術要點為中心縱深敘述“核動力裝置設計方案中的爭論”“陸上模式堆之爭”,矛盾焦點相對分散,敘事連貫性不強。這些內容對一般讀者來說難度較大,可讀性可能會降低。

本文基于科學家傳記的類型,重點闡發了兩本《彭士祿傳》的“史學”與“文學”敘述特色。以史為基礎的傳記寫作,對于科學家傳記而言尤為重要,這是因為它會涉及科學史、技術史的內容,因而對其客觀性和準確性提出了更高的要求。一些史學風格的科學家傳記因其扎實的資料基礎,不僅可以成為學科史的重要研究成果,也可以成為與科學家精神、形象相關的文學、文藝宣傳作品二次創作的源泉。或許可以說,史學風格的科學家傳記的應用場景比較多元,因而潛力巨大。以文學為特色的科學家傳記寫作,由于充沛的情感和主觀視角的代入,對于普通讀者了解科學家起到了橋梁作用,在弘揚科學家精神、樹立科學家形象方面起到了明顯的帶動作用。在當前全社會大力弘揚科學家精神的背景下,文學化的科學家傳記的宣傳效果似乎更為突出。

一部有影響力的科學家傳記會根據表達的需要,既尊重客觀事實,又起到打動人心的效果,況且“史學”與“文學”書寫的融合,也是我國經典史傳文學《史記》以來的延續。將傳記材料中“史學”與“文學”屬性進行截然對立的區分,也勢必會影響傳記的傳播。為追求更廣泛而深遠的傳播效果,科學家傳記寫作更需要從敘事研究角度出發,在文體上實現史學與文學的進一步融合。

在推進弘揚科學家精神的事業中,筆者期待能有更多的作者在傳統的傳記創作基礎上,不斷吸收寫作精華,融入科學的表述,結合傳統與現代、文學與史學、人物與科學等因素,實現科學家傳記的傳承與發展;也期待更多研究者關注科學家傳記這一類別,參與寫作技巧的討論,這對于我們開發更多弘揚科學家精神公共產品,進一步提升弘揚科學家精神的效果將起到重要的借鑒意義。

參考文獻

[1]劉兵.試論科學史研究中的傳記方法[J].科學技術與辯證法,1993(5):7-12+68.

[2]黃榕.吃百家飯的孩子[M].成都:四川少年兒童出版社,1999.

[3]羅伯特·斯科爾斯,詹姆斯·費倫,羅伯特·凱洛格.敘事的本質[M].于雷,譯.南京:南京大學出版社,2014.

[4]呂娜.核動力道路上的墾荒牛:彭士祿傳[M].上海:上海交通大學出版社,2013.

[5]楊新英.彭士祿傳[M].北京:中國青年出版社,2015.

(編輯 / 姚利芬 齊 鈺)

Different Narrative Modes of“Historiography”and“Literature”in Biographies of Contemporary Scientists:Two Cases of Biography of Peng Shilu

Shi Lei Liu Ting

(National Academy of Innovation Strategy,China Association for Science and Technology,Beijing 100038)

Abstract: Biographies of contemporary scientists are the carriers of the spirit of scientists. Through the analysis of two cases of Biography of Peng Shilu,one from the Documentation Project series and other from the One-Hundred Years’Dream series,the article compares the narrative differences between“historiography”and“literature”,explores the advantages and disadvantages of the different narrative modes in the two biographies,and probes into the deep connections and combination of the two narrative modes in the two books,by enumerating outstanding cases that integrate the two modes. This article believes that the two narrative modes in the two biographies are not in opposition to each other but are interchangeably used to cater to different narratives. The two modes,if properly used,could better preserve the scientists’valuable experiences in vivid narratives for better public promotion.

Keywords: biographies of contemporary scientists;narrative modes;the spirit of scientists

CLC Numbers:N4 Document Code:A DOI:10.19957/j.cnki.kpczpl.2021.04.002