基于需要層次理論的護理干預對高血壓腦出血患者心理狀態及神經功能康復的影響

王艷敏 錢偉軍

(河南省開封市中心醫院 開封 475000)

腦出血的發生與多因素相關,血壓急劇升高是主要危險因素之一。高血壓腦出血以頭暈、頭痛、認知功能障礙等為主要癥狀,具有較高的發病率及致殘率[1~2]。研究顯示,在高血壓腦出血患者恢復期,護理措施恰當與否可直接影響患者康復效果[3]。傳統護理主要關注患者疾病治療需求,往往忽略了患者的精神需求和情緒變化,難以達到理想的康復效果。需要層次理論將“以人為本”作為基本,基于需要層次理論的護理干預可滿足患者個性化需求,讓患者感到被尊重與關愛,利于提高患者對醫護工作的配合度,從而改善患者預后[4]。本研究旨在探討基于需要層次理論的護理干預在高血壓腦出血患者中的應用效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 將2020 年3 月~2021 年3 月我院收治的76 例高血壓腦出血患者作為研究對象。納入標準:均符合《中國腦出血診治指南(2014)》[5]中高血壓腦出血相關診斷標準,并經MRI 檢查確診;體征平穩、意識清楚;患者及家屬了解研究內容后簽訂知情同意協議書。排除標準:由顱腦外傷等引起的腦出血;存在嚴重心理疾病。采用隨機數字表法分為對照組(38 例)與觀察組(38 例)。對照組男19例,女19 例;年齡47~80 歲,平均年齡(66.43±5.26)歲;基底節出血17 例,小腦出血7 例,腦室出血10 例,皮質下出血4 例。觀察組男17 例,女21例;年齡50~77 歲,平均年齡(65.76±4.38)歲;基底節出血15 例,小腦出血9 例,腦室出血8 例,皮質下出血6 例。兩組性別、年齡、出血部位等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 護理方法 兩組入院后保持絕對臥床,遵醫囑給予安定類、降顱壓、抑制血小板聚集、營養神經等藥物治療。對照組接受常規護理:責任護士觀察并記錄患者生命體征、癥狀表現等;盡量降低操作噪音,保持病房安靜;進行疾病宣教,對情緒波動者進行心理疏導等。觀察組采取基于需要層次理論的護理,包括:(1)生理需要。根據患者主訴進行鎮痛處理,中樞異常導致的發熱者通過環境降溫、冰袋冷敷等物理方式降溫,并給予低流量吸氧;定時協助患者翻身、更換體位、按摩受壓皮膚及四肢;通過飲食調整、留置尿管等方式,保持排便通暢。(2)安全需要。護理人員主動了解患者心理變化,通過一對一口頭講解、圖片展示、觀看視頻等方式增加其對自身病情的了解;對躁動者可增加床邊圍欄,遵醫囑給予鎮靜劑,防止墜床;每日開窗通風,定時消毒,避免院內感染。(3)社會需要。護理人員向患者耐心講解腦出血后神經功能是可恢復的;與患者家屬積極溝通,囑家屬多鼓勵患者,并增加家屬探視時間與頻率,讓患者感到被需要。(4)自尊需要。充分尊重患者需求,與患者交流時態度溫和,多使用引導性語言,幫助患者建立康復信心;鼓勵患者主動進行自我管理,對其積極的態度及行為給予肯定;囑家屬耐心與患者交流,期間保持態度積極、樂觀,避免表現出煩躁、悲觀情緒。兩組干預至出院。

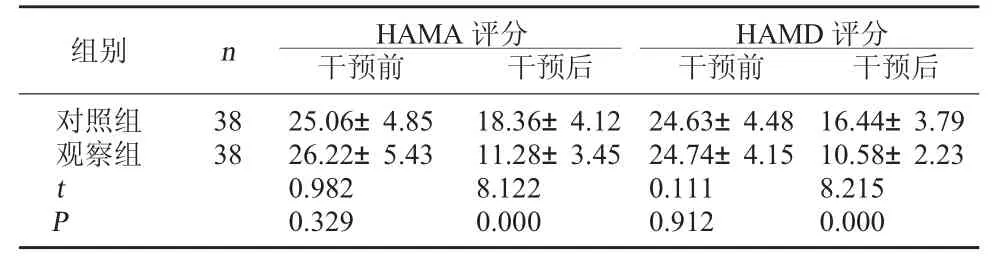

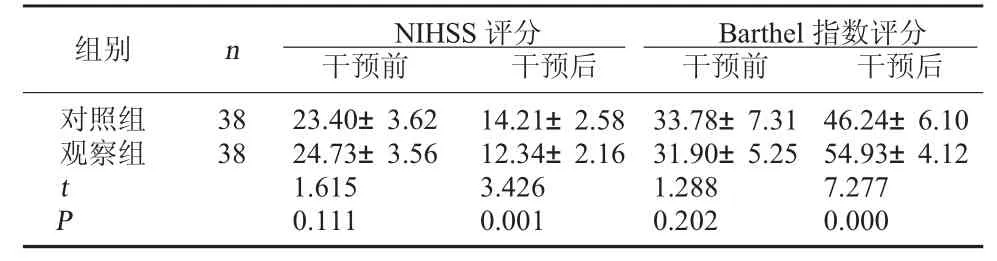

1.3 觀察指標(1)心理狀態:采用漢密爾頓焦慮量表(HAMA)、漢密爾頓抑郁量表(HAMD)[6],HAMA含有14 個條目,HAMD含有17 個條目,均采用0~4 級計分法,HAMA<7 分、HAMD<8 分表示無焦慮、抑郁癥狀。(2)神經功能:采用美國國立衛生院神經功能缺損量表(NIHSS)[7],滿分42 分,得分越低則神經功能恢復越好。(3)日常生活能力:采用Barthel 指數[8],總分0~100 分,得分越高則日常生活能力越強。

1.4 統計學方法 采用SPSS20.0 軟件分析數據,計量資料用()表示,比較采用t檢驗;計數資料以%表示,比較采用χ2檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組心理狀態對比 干預前,兩組心理狀態對比,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,觀察組焦慮、抑郁狀態評分較低,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組心理狀態對比(分,)

表1 兩組心理狀態對比(分,)

2.2 兩組神經功能、日常生活能力對比 干預前,兩組NIHSS 評分、Barthel 指數評分對比,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,觀察組NIHSS 評分較低,Barthel 指數評分較高,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組神經功能、日常生活能力對比(分,)

表2 兩組神經功能、日常生活能力對比(分,)

3 討論

高血壓患者血壓長期升高,會引起腦內小動脈發生病理改變,一旦病變動脈血管破裂,則導致高血壓腦出血發生。腦出血會引起腦組織損害,導致中樞神經系統功能障礙,進而出現勞動力下降、生活無法自理等,降低患者生活質量。腦血管疾病的治療及康復過程較長,護理人員與患者接觸較多,其語言及行為會影響患者心理狀況,最終影響康復效果。

基于需要層次理論的護理是“以人為本”的最新實踐,本研究將其應用于高血壓腦出血患者中,結果顯示觀察組干預后焦慮、抑郁狀態及神經功能缺損評分顯著下降,日常生活能力評分顯著提高,說明基于需求層次理論的護理干預能有效改善患者心理狀態,促進疾病康復。本研究將高血壓腦出血患者的需求分為生理、安全、社會及自尊4 個方面,重視患者情感、社會等多方面的需求,關心其身心狀況[9~10]。基于需要層次理論的護理通過臥床指導、有效鎮痛、物理降溫、翻身、按摩等措施,可預防臥床休息期間潛在并發癥的發生,保障臨床治療效果,促進神經功能恢復,有效滿足患者生理需求。高血壓腦出血患者多伴有活動障礙,早期跌倒、墜床等事件發生風險較高。臨床加強疾病及安全宣教,可使患者正確認識自身情況,更易于接受相關治療操作,輔以床邊圍欄、鎮靜護理等干預措施,提高患者住院安全性,有利于病情恢復。

高血壓腦出血作為臨床常見急癥,會給患者身心造成負性影響,神經功能缺損相關癥狀也會導致其日常活動限制,不利于預后。護理人員通過與患者積極交流與溝通,可了解患者存在的各種不良情緒,予以更為恰當的心理疏導,有利于負性情緒的減輕,同時家屬參與護理,可使患者充分感受到被關愛與尊重,有利于康復信心的建立及增強,以積極心態面對自我,積極配合護理,保障臨床治療效果,進而減輕神經功能損傷。需要層次理論的護理干預關注患者多個方面,盡最大限度滿足病后需求,有利于積極心態與行為的建立,提高臨床康復效果,促進患者身心健康。

綜上所述,對高血壓腦出血患者實施基于需要層次理論的護理干預,能改善其心理狀況,促進術后康復。