基于DRG的某院神經內科住院醫療服務績效評價

王 建 王敬毅

山東中醫藥大學附屬醫院,250014 山東 濟南

疾病相關診斷分組(diagnosis related groups,DRG)作為一個重要的醫療管理工具,半個世紀以來在多個國家被成功地應用于醫院評價和醫療付費管理,取得了良好的效果[1]。我國自20世紀80年代末開始DRG的相關研究,積極進行了DRG的本土化研究并取得了一定的成效[2]。本研究利用DRG的能力、效率、安全3個維度6項指標對某綜合醫院神經內科4個病區進行住院服務績效評價,以期為醫院提高自身服務質量、科室精細化管理和學科建設提供理論支持。

1 資料與方法

1.1 資料來源

資料來源于該院院內DRG管理平臺,選取2020年1月至2021年6月神經內科出院病人(排除轉科病人)為研究對象。該院神經內科共分為4個病區,出于研究倫理的基本守則,研究中分別以A~D表示。 通過醫院信息系統獲得患者住院費用相關數據,將住院費用細化為 10個類別,包括綜合服務類、診斷類、治療類、康復類、中醫類、西藥類、中藥類、血液和血液制品類、耗材類及其他類。

1.2 評價指標

以DRG作為風險調整工具,從能力、效率和安全3個維度6項指標對該院神經內科4個病區的醫療服務績效進行評價[2-3]。見表1。

表1 神經內科各病區醫療績效服務評價指標

1.3 統計學方法

使用Excel建立數據庫,應用 SPSS 26.00軟件進行描述性分析,分析內容包括病人基本情況、DRG的指標計算等。本研究中符合正態分布的定量資料以(均數±標準差)表示,非正態分布的資料以M(P25,P75)表示,定性資料用頻數和構成比表示。

應用TOPSIS法對4個病區進行綜合評價。TOPSIS法的基本思想是基于歸一化后的原始數據矩陣,找出有限方案中的最優方案和最劣方案,然后分別計算各評價對象與最優方案和最劣方案間的距離,獲得各評價對象與最優方案的相對接近程度,以此作為評價優劣的依據[4]。參考山東省績效評價方法,選擇DRG的6項指標進行4個病區的綜合評價,病例組合指數(CMI)、DRG總量(CM)、DRG組數、時間消耗指數、費用消耗指數和低風險組病死率權重分別為30%、30%、15%、10%、10%和5%,其中時間消耗指數和費用消耗指數采用倒數法進行同趨勢化處理。

2 結果

2.1 醫療績效服務評價

2.1.1 一般情況

2020年1月至2021年6月神經內科出院病人共5 304人;其中男性2 740人,女性2 564人;平均年齡66.00(57.00,75.00)歲,平均住院日13.00(9.00,14.00)d,平均費用11 854.07(8 610.65,15 969.21)元。CM為5 152.98,CMI為0.97,DRG組數185,低風險病死率為0。

2.1.2 神經內科各病區醫療績效服務評價

從能力來看,A病區CMI最高,C病區最低。從效率來看,D病區時間消耗指數和費用消耗指數最好,A病區最差,B病區和C病區費用消耗指數較高。基于DRG的6個指標,進一步對各病區醫療服務績效進行綜合評價,A病區最好,C病區最差。見表2。

表2 神經內科各病區醫療績效服務評價

2.1.3 神經內科排名前10位 DRG 組收治情況

對神經內科DRG組前10名進行排序顯示,A、B、C病區收治“中風不伴有極重度或嚴重的并發癥和伴隨癥”病例最多,D病區收治“老年癡呆癥或其他慢性大腦功能病變”病例最多。見表3。

2.2 住院費用消耗指數分析

2.2.1 神經內科各病區住院費用類別構成

對住院費用進行類別拆分,從費用構成上看診斷類、西藥類、中藥類、綜合醫療服務類費用占住院費用的84.48%。見圖1。

圖1 神經內科各病區住院費用類別構成

2.2.2 神經內科住院費用類別前5位消耗指數

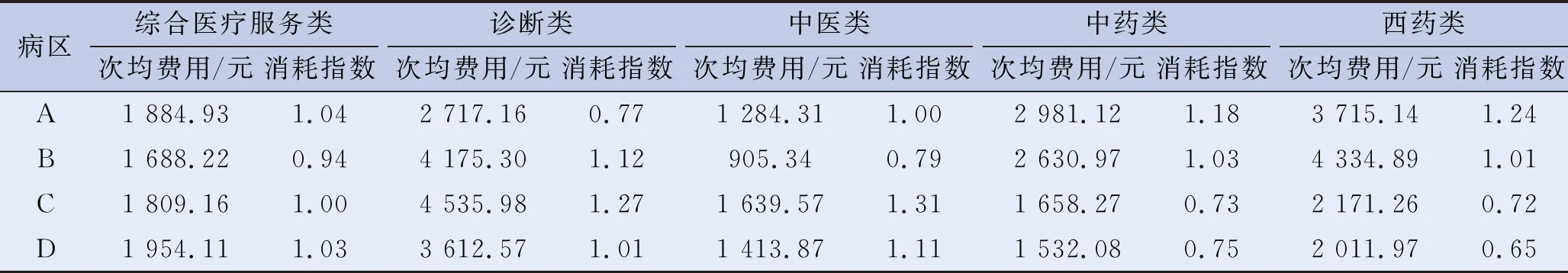

診斷類、西藥類、中藥類、綜合醫療服務類費用消耗指數,A病區和B病區有3項大于1,C病區和D病區有2項大于1。中醫類費用消耗指數C病區和D病區大于1,B病區最低。見表4。

表4 神經內科住院費用類別前5位消耗指數

3 討論

3.1 DRG管理的重要性

基于DRG指標進行醫療服務績效評價打破了不同醫院、不同科室和不同醫師間收治病種比較的難點,可以實現醫院、科室乃至醫師間的橫比,以及不同時期自身的縱比,評價結果一定程度上反映了醫院、科室和醫師的特點,能夠為醫院及科室的發展提出針對性建議[5-6]。DRG 指標涉及的 3個維度6項指標之間相互關聯、相互制約,相對于比較出院人數、次均費用、平均住院日、住院病例死亡率等粗放式指標,考慮患者病情的DRG 指標更科學[7-8]。

3.2 醫療服務能力

從能力方面來看,A病區和B病區CMI相對較高,C病區最低。分析原因,C病區CMI低可能與其收治病種難度較低有關;但綜合來看,CMI各病區差別不大,結合各病區主要收治病種及DRG組數,發現各病區專科差異化程度不高,專科發展方向不明確。各病區DRG總量差別較大,這主要與各病區的病床多少有關。D病區DRG組數最多,說明其病區治療病例所覆蓋疾病類型的范圍較廣,但也反映其專科化不強。因此,一方面,建議神經內科病區區分血管神經內科、卒中科、介入神經內科、神經重癥醫學科、神經變性病科、癲癇科等亞科,要求各病區對收治病種有所傾斜,確立各病區優勢病種,醫院同時根據病區收治病種,合理調整病床分配;另一方面,建議各病區要基于住院醫療服務績效評價,發現自身能力的優勢與不足,結合學科建設與方向來調整科室收治患者結構,提升精細化難度,從而促進醫療能力的提升。

3.3 醫療服務效率

費用消耗指數和時間消耗指數與治療模式直接相關。費用消耗指數是反映治療同類疾病所花費的費用,大于1表示醫療費用較高,小于1表示醫療費用較低,等于1表示接近神經內科平均水平。時間消耗指數是反映治療同類疾病所花費的時間,大于1表示住院時間較長,小于1表示住院時間較短,等于1表示接近神經內科平均水平。研究中,A病區雖然能力維度評價較高,TOPSISS綜合評價得分最高,但其時間和費用消耗指數均大于1;B病區和C病區費用消耗指數大于1,這可能與各科室收治病種有關。研究也顯示相同病種在不同病區存在較大差異,如A病區收治最多的病種“中風不伴有極重度或嚴重的并發癥和伴隨癥”高于B病區和C病區;A、B、C病區收治最多的病種費用也存在較大差別。這提示相關病區需要加強住院時間和住院費用管理,優化臨床路徑,提高醫療服務效率;建議各病區對比其他病區相同病組的住院天數和住院費用,強化自身病區的管理。

從費用構成來看,診斷類、西藥類和中藥類費用占比較高,體現醫務人員知識和技術勞動價值的綜合醫療服務類費用和治療類費用等技術性項目費用所占比重過低。對于費用拆分消耗指數,A病區和B病區需要重點加強藥品費管理,C病區和D病區需要重點加強診斷類費用管理。因此,結合三級公立中醫院績效考核要求,建議相關病區應當積極分析用藥結構占比,通過精細化成本管控約束診療行為,建立藥品控制清單,積極發揮中醫藥優勢和特色,降低西藥類費用,提高中藥類費用,優化收費結構,突出中醫特色,針對優勢病種積極推進中醫非藥物療法的突出特色,提高病區內中醫類治療費用;建議以循證醫學證據和指南為指導,強化臨床路徑,規范醫療行為,減少不必要的檢查、檢驗,嚴控藥物的使用,降低醫療成本,優化費用結構,提高醫療質量,同時要真正體現醫務人員、醫療技術的價值。

綜上所述,本文通過使用 DRG的6個指標對科室進行評價,可以分別反映科室醫療技術能力、醫療服務效率和醫療服務質量,使各科室了解自身的優勢和不足,為醫院的績效評價及精細化管理提供了數據支持。但本研究只是利用某院的住院患者數據,不可避免地受該醫療機構級別、住院患者特點、診療水平及病案填報質量等的影響,后續研究應嘗試進行多家醫療機構的分析比較。