平城碑刻的歷史性存在

胡傳海

在今天幾乎沒有人會懷疑《龍門二十品》的藝術價值和美學理念,它也自成體系,成為碑學系統重要的一個分支。在龍門的書法美學系統中,各種藝術風格呈現放射型發展的態勢。從漢碑的經典又轉換為龍門碑刻的非經典,碑學的美學維度得到了很大的拓展。經過歷史的沉淀,龍門碑刻也逐漸被經典所接納,成為書法史上一個獨特的標桿。龍門碑刻的最大特點就是鮮卑拓跋族異質文化的介入,在與漢文化的整合過程中,具有了一種與漢族文化中整飾特色迥然不同的蠻荒的特點。而且這一特點在前龍門碑刻時期——大同的書法碑刻中表現得尤為突出,它完整地保留了北碑石刻早期的荒率、自然、隨性、天成的美感。一般人談魏碑往往是洛陽時期的碑文,而北魏的變遷,必須要從他的兩個都城——平城、洛陽時期來看。所以,平城碑刻具有它自己獨特的歷史地位。

一、平城碑刻的變異、夸張與裝飾特質

一般而言,從書法的角度看,碑額是一件作品最為精彩的地方。因為它的位置特殊,同時它的字體要大于正文幾倍,而且與正文的字體一般并不相同,所以,它具有手卷“引首”的作用。而碑額是出現在東漢前中期(公元二世紀前后)。漢碑一般包括三大部分,即碑首、碑身、碑座。碑首多為半圓、圭形,還有少數方形。賴非先生《齊魯碑刻墓志研究》考察認為,東漢前中期圭首居多,圭在漢代為“五瑞”之一,有“信、潔”之意。中后期半圓首漸多,反映出漢代“天圓地方”“天人一體”的思想背景。碑座方形,也稱方趺,靈帝時期又出現了龜趺。馬衡先生在《凡將齋金石叢稿》中說:“質樸者圭首而方趺,華美者螭首而龜趺,式至不一。”既說出了碑額的形制特點,也說出了碑額的思想意義。

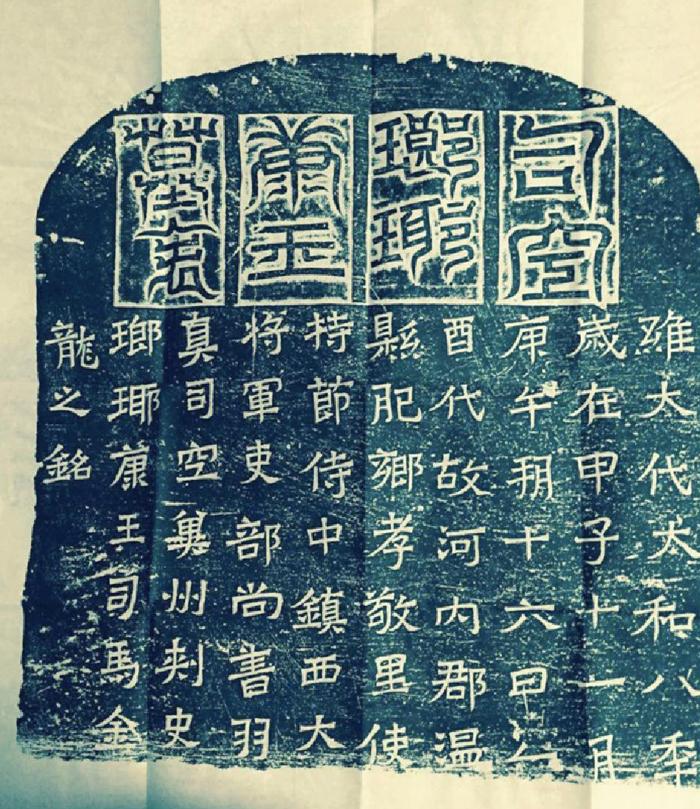

那么平城碑額與東漢碑額相較而言具有哪些特點呢?我覺得主要體現在平城碑額更以一種似乎不成熟感來體現異質文化的天成、自由、夸張、率性的特點。中國書法在簡帛和碑刻在日常生活的應用中由于書寫的隨意性過大,字體出現了大量的省、訛之變,造成了嚴重的“文字異形”局面。這種情形在戰國晚期,終于帶來了漢字形體演變史上具有劃時代意義的變革——隸變。這既是文字史上的革命,也是書法史上的華彩樂章,正是由于介入了省、訛、簡、并等各種手段,使得書法隸書出現了“楷化”現象。但是為了表示神圣的意義,碑額依然用最古典的方式來體現。隸書發展到漢代,成為社會通用文字,但是為什么在漢代前期許多場合仍用篆書書寫,以致漢碑碑額一直沿用篆體呢? 日本的伏見沖敬對此解釋道:“為了向神致意,因而碑的頭部用篆書來寫”。如果說漢代碑刻的碑額的變化是一種文字史上的意義,那么平城碑刻的碑額那種變化則是一種文化史上的意義。因為這是一種少數民族文化與中原文化逐漸融合的過程,在向中原文化的學習過程中依舊保持了自己真率不雕的特性。像《皇帝南巡之頌》的碑額,采用字陽底陰的方法,突出的四個字“南巡之頌”十分靈動,仿佛是四個人的舞蹈,沒有絲毫的做作和矯情,就是一種真性情的流露。在字法與筆法上承繼了《天發神讖碑》的特性。像《司空瑯琊康王墓志》采用在圭形上部畫方格的方法。二字一列,字陽格陽,擺布十分自由,忽大忽小,并不刻意。“司空”“康王”采用正局布局方法,大氣自然,隨意舒展。而“瑯琊”“墓志”則或采用左低右高體勢,或采用上大下小體勢,不為成法所囿,呈現了極強的創造力!

從這件作品中我們可以發現,正文部分與碑額部分雖然字體不同,但在處理方法上是一致的,就是沒有魏碑成熟期的那種一致和整飾的感覺。雖然筆法非常細膩精致,但是不是力求大小一致,橫平豎直,而是呈現左右擺動的律動感,當然,從形制上看它已經和中原漢碑取得了一致的特點。那就是在碑額下邊的正文部分則用通行體(隸書) 寫,當然,這樣一來兩方面的情況就都照顧到了。這就是從東漢時開始直到后來變為一種因襲程式的篆額的由來。”( 《中國歷代書法》) 所謂的“兩方面情況”,一是指篆書的神性意識,一是指隸書的簡便實用。漢碑碑額用篆書來寫,是為營造向神靈或祖先致意的莊重、崇敬的氛圍,是神性意識在今體字時代某些場合的延續。但是即便在這種神圣的地方,平城時期的書法藝術家也不忘記采用盤曲彎繞等手段來增加作品的裝飾性效果。比如《平國侯韓弩真妻碑》就是如此,可以看出這種被異化的篆字主要是被隸化了,在這個過程中要經過一個夸張裝飾的過程,最后再削減多余的部分成為一種規范化的隸書。這件碑刻雖然雕刻手法比較隨意率性,但是整塊碑(因為是王侯的妻子)還是講究完整性。比如,上有青龍白虎圖案,畫有界格,上篆下隸楷錯變,逐漸走向“平畫寬結”的時代。所以,像《龍門二十品》的某些藝術特點的形成,它其實就是肇端于平城碑刻時期,所以,平城碑刻具有不可繞過的歷史性存在的意義。從碑刻的重要性而言,就是看有無碑額,像《元淑墓志》這樣的王公貴族的墓志一定具有比較好的碑額的。從它碑額處理的慎重態度可以看出此人地位的重要性,以及它的創作時代的早晚,像這種帶有整齊排列色彩的作品就具有了《龍門二十品》的特點了。藝術就是這樣,它具有一個從草蠻化走向經典化的過程。這也是藝術逐漸成熟的一個過程。

二、平城碑刻孕育了龍門石刻系統的必要藝術元素

由康有為提出了“魏體、魏碑”的概念,其最核心的價值理念就是“變者,天也”,將北魏碑刻確立為一種完整的系統,來對幾千年來的帖學加以改造,這是有戰略眼光的做法。但他們所見的魏碑,往往是洛陽時期的碑文,這是成熟期的北碑,而北魏的變遷,必須要從他的兩個都城——平城、洛陽時期來看。而我們特別不能忽視草創時期的一些藝術元素,而這正是使得龍門石刻成為一個偉大的書學系統的緣由所在。

首先是漢隸在轉化為魏楷的過程中一些筆畫特點發生了變異:比如大方舒展的波挑演變成了方峻上翻的短結,這一點在平城時期最著名的書跡《大代華岳廟碑》中就可以看得很明顯。平城時期鄭重的碑刻、墓志多用隸書。如《皇帝南巡之碑》方峻森嚴的類型,就是筆畫方截、橫畫兩段翹起翻飛。后來書法理論家根據這一特點就可以判定這是北魏的早期作品。這類作品給人的感覺是端莊大方中不乏靈動飛揚,依然帶有書寫者的激情。當然,另有一類方厚平直的隸書,橫豎筆畫方厚平直,當時的《嵩高靈廟碑》即是明顯的一例,康有為在《廣藝舟雙楫》中評道:“《靈廟碑陰》如渾金璞玉,寶采難名……如入收藏家,舉目盡奇古之器。”他甚至說:“得其指甲,可無唐宋人矣。”而在此碑之前的平城碑刻里已經可以看出端倪。這個時期的隸書雖想學習西晉以來的隸書風范,但技巧不純、筆畫不精,失去了端正莊嚴氣象。平城時期的楷書一般是指無波磔的正體字,最為珍貴的是《司馬金龍墓漆畫屏風題記》,首先讓我們先看看《瑯琊王司馬金龍妻欽文姬辰墓銘》此書的藝術特點就是工整端莊,筆致清俊勁挺。整個筆畫顯得潔凈秀美,外方內圓,我們可以看到隸書的特點在逐漸消亡,平城時期最著名的楷書碑刻是《暉福寺碑》,其筆畫方棱豐厚,具有俯仰向背的姿態和曲張之勢。這一碑刻是北魏楷書發展史上的重要作品,可以說是洛陽時期正體“魏碑”字體的先導。

其實,漢化是導致魏碑不斷變異的根本性緣由,無論是平城書法系統還是洛陽書法系統成為北碑書法兩大主流的根據,在漢化的前提下,一是具有多元文化的藝術模式,二是具有相當數量的作品的存在。近百年來,出土最多的北魏書跡多是洛陽時期的作品。這一時期,漢化改制已基本完成,隨著漢化的深入,南方書法的影響不斷深入,這一風氣對楷書書法的影響巨大。這樣就形成了平城時期書法的第二大特點。

第二個特點就是皇家墓志之經典化、精致化。充分體現漢化的影響。最為典型的代表是《元淑墓志》。而與之相反的則是一般性民間作品,顯得草草了事,不及精雕細琢,有著北碑非常突出的民間性的特性,從筆畫的精致度,結構的合理度,碑刻的完美度來看都是不夠理想的,但是,它們作為一種美學樣式還是具有非常重要的意義,起著烘托映照的作用。比如《邑義信士女等五十四人造石廟形象九十五區及諸菩薩記》就是一種蠻荒的美學價值。它的特點就是漫漶模糊。據大同府志載,云岡石窟“壁上多前代石刻,字漫滅不可讀。”據記載,云岡石窟內造像記原本很多,但因歷史久遠,石質風化,保存下來的很少,現在僅僅發現三塊。其中之一就是云岡石窟第11窟東壁距地面11米處,魏孝文帝太和七年(公元483年)八月三十日,五十四名佛門信徒留下的造像題記,這是存世較早的一種北魏造像記。于此可見它的價值所在了。史料說這塊題記記下了當時大同城內五十四名善男信女在云岡十一窟東壁雕造九十五軀石佛的緣由,含蓄地表露了佛門弟子們對太武帝滅佛的不滿心理,同時對文成帝復法后佛事中興的“盛世”大加贊頌,對崇尚佛法的當權者孝文帝、文明太后的感激之情溢于言表,甚至連同剛剛出世的皇太子也致以良好的祝愿。

滅佛與興佛,在北魏、北周、北齊是皇權與神權爭奪的一個焦點。像山東的《四山摩崖》就是為了防止滅佛留下的產物。所以這塊造像記具有很高的歷史價值,它為確定開鑿云岡諸窟的分期提供了真實的歷史資料。由于它是北魏遷都洛陽前十多年的作品,所以它比遷洛后開鑿的龍門石窟的眾多造像記都早,更能反映太和年間的書法風格,因而在書法藝術上也有較高的價值,平城時期雖然早于龍門時期幾十年,但是這幾十年卻是北魏藝術高度發酵加快成熟的幾十年。

如果我們仔細分析此碑書法的特點就可以發現,一是隸意的留存,作為一種逐漸退出主流地位的書體,它是不甘心自動消亡的,所以,在當時不少北魏楷書中,無論從體勢、筆畫和意態都可以發現有很濃的隸書遺風;二是在結字上楷隸篆互有表現,有時恰到好處,奇中取勝,這樣在藝術上就有著一種點畫多變,方圓并施的筆法效果。這種取法漢隸,楷隸并存,端樸高古,寄巧于拙的書風,比較集中地體現了南北朝書法的特點。隨著南北交流的不斷深入,魏晉時期的一些具有人文風流的元素也開始在平城書法藝術中出現。我們在書寫性很強的《司馬金龍墓漆畫屏風題記》中,更多看到的是書寫的筆法的內容。粗看就像二王小楷,細看筆的起筆、收筆處乃至轉折處還是十分精細并有看頭,可以看出民族的文化交融步子在當時邁得是很大的。

第三個特點就是作為平城、龍門體系的主體,當時的皇家墓志無論在形制、材料、內容、刻工等處理上,都達到了無與倫比的精美和高度。這在《元淑墓志》里就可以看得出來《元淑墓志》的珍貴價值是在書法藝術方面。元魏后期書法特別從皇家墓志開始逐步形成了一種俊利疏朗,嚴格之中富有變化的書風,其實,這是和強調裝飾性同步的。刻工的優良更好地體現了書法者的風格特點,刀法細膩飽滿、干脆利落就容易形成俊爽潔凈的藝術特點。有人說此墓志是北魏書法整個變化過程中的一個重要里程碑。關鍵在于《元淑墓志》在筆法中幾大特點:其一,追求方筆,在刀法和筆法上都以斬犀利落不留痕跡的方法,充分凸顯馬背上民族做事的干脆利落的特性。這也使得魏碑雄強、質樸的基本風貌得以確立。其二,圓筆的適時介入,起到了奇特的作用。使得此墓志具有了意態生動、凝重遒勁、富有立體感的特點。其三,結構上的多變性。在結字方面,《元淑墓志》更有其獨到之處,首先是打破了魏碑字體一律呈扁方形的成法,而略呈長形又富于變化;其次是體勢以奇取勝;再次是以行入楷,意趣橫生。《元淑墓志》的用筆和結字方面的這些獨到之處,使它卓然獨立于魏碑之中。

如果我們很好地梳理一下就會看到,從“平城體”向“洛陽體”的轉變,其實就是從藝術觀念上從蠻荒走向精致,藝術手法上也是逐漸從粗放走向細膩。我們從具有斜畫緊結特點的《元楨墓志》《元緒墓志》等楷書都有著遒美莊重的感覺。《元祐墓志》嫻靜秀整,接近南朝楷書;《始平公造像記》筆畫方銳厚實,斬釘截鐵,將北魏體勢方折推向極致。像河北、山東等地的洛陽體字跡,有《鄭文公碑》的筆圓體方,有《張猛龍碑》的天骨開張等特點。當然北魏后期的楷書,也有“平正”一類的《元徽墓志》《張黑女墓志》等,筆畫圓渾一類的《石門銘》等,寬綽平正一類的《高歸彥造像記》《高盛碑》等。平城碑刻和龍門碑刻的精華也便四處開花了。

三、平城碑刻走向自然境界圓滿的藝術理念

我曾經說過,以變化創新的眼光為基點來審視現實與歷史的事件、文化型態與藝術模式,是人類進行反思活動的共同出發點。山東鄒縣的《四山摩崖》刻經書法就是中國書法史上具有變化創新的一種獨特的表現形式,它擺脫了范文瀾先生所說的中國史官文化征實缺乏想象力的局限,以其獨到而全新的表現形式在中國書法史上占據一席之地。然而,在其獨特的表現形式的背后卻隱藏著深刻的哲學、宗教、民族、文化、地理等人文因素,它以天趣自然的表現風格賦予斑駁陸離的山石以永恒的生命,它與長城秦俑、漢陵石獸、碑刻墓志、秦磚漢瓦一樣,成為具有獨特民族風格的“石文化”的一個組成部分。而走向自然,則是摩崖刻經書法進行藝術塑造的一個最基本的文化動機,正是由于這一點,使《四山摩崖》刻經書法具備了它獨特的文化意義。同樣,平城碑刻作為龍門碑刻體系平行的小體系,既有它藝術存在的獨立性也有一些藝術共性。

首先,在自然理念的主導下,平城碑刻中的某些作品十分突出它的書寫性,盡管碑刻是二度創作,但是我們在一些作品里不僅感覺到刀法的精美細膩,更是有著一種自然活潑的精神力量存在。比如封和穾(音要)墓志銘在一方面體現了貴族的優雅、高貴、精美氣質,但從書寫的特點看則是十分活潑自然。

《封和穾墓志銘》的書法,屬于魏碑中方重端莊、意態奇逸的一類,它能做到平中出奇,逸枝別出。與同時期洛陽龍門石窟《始平公造像記》相比它更顯得靈動飄逸,不似《始平公造像記》那樣厚重呆滯、了無生趣;有人說它與洛陽北邙新出土的《任城王妃李氏墓志》更接近,但比李氏墓志略顯雄勁有力。它的起筆都是露鋒翹筆,橫畫左低右高呈上揚態勢,撇畫結實飽滿、力有千鈞,筆筆送到。長戈如武,形成了氣勢雄渾、骨力強健的面貌,它雖然不像有的墓志四平八穩,但是極具有活力,仿佛呼之欲出。北魏書法里的結構緊密、中宮收縮、右高左低、撇捺開張等特點也流露得很徹底。由于自然放松的書寫理念使得此墓志結字上善于變化而不刻板。

我覺得書寫的隨意性應該是自然書寫理念的第二個核心價值所在。北魏士人甚至底層刻工的書寫與南朝王公貴族的書寫氣質形成了鮮明的對比。舒展而不雕琢,隨意而無程式,正是北魏書法給人以很強的生命力的原因。這一點在《比丘尼曇媚造像記》中看的出來。這是一個平畫寬結,自然舒展的書寫典型。《比丘尼曇媚造像記》的書法屬于上乘之作,藝術價值極高。它屬于魏碑中用筆以圓為主,結構雄渾寬博的一類,與歷來被認為是“北碑之冠”的北魏大書法家鄭道昭的《鄭文公碑》完全一致,也是屬于北碑書法中圓筆類代表性書體。此碑用筆以圓筆為主,幾乎是筆筆中鋒。除少數點畫起筆出現一些方筆外,多數點畫部破方為圓,不像一般魏碑那樣大起大落的方筆寫法。結字方整,筆勢開張,穩健而寬博,古樸而飄逸,具有大家氣象。此石的不足處是刻工比較粗率,刀法不能盡達筆意,甚至有漏刻的筆畫,這與這類作品的民間性所為有著密切的關系,但這些并不影響它的藝術價值和風采。

在自然理念下產生的北魏作品,無論是平城時期還是龍門時期,它們在藝術表現上還是有著一些共通性,它的書法表現特征是:“以隸書為主,略帶篆勢,間以楷意。用筆方圓兼備,夾雜著行草寫法,筆畫樸實渾圓,結體開張高峻,講究挪讓與呼應,追求字形平穩中見險絕的藝術效果。”這也可以看作是少數民族的文化特色之所在。

平城碑刻之所以為人們所忽視,是由于它在作品的數量上與龍門碑刻無法匹敵。但是隨著出土作品的增加,人們最終發現所謂的龍門石刻系統是離不開平城石刻系統的。二者的關系就如同星球與衛星一樣,平城石刻是龍門石刻的一顆衛星,它的作品的多元化審美乃至作品問世的時間等方面,或者與龍門是平行關系,或者是互補關系,或者是唯一關系。如果在研究龍門石窟藝術的時候忽略平城石刻應該說是一個巨大的錯誤。所以,我的論文的題目是《平城碑刻的歷史性存在》,其道理也就在此。