心理護(hù)理質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建

張雯雯,冷 敏,魏麗麗,魏玉玲,楊 華,張曉英

1.青島大學(xué)護(hù)理學(xué)院,山東266021;2.青島大學(xué)附屬醫(yī)院;3.濰坊市榮復(fù)軍人醫(yī)院

隨著社會經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,人們所面臨的心理壓力日益增加,精神、心理問題更加普遍。研究發(fā)現(xiàn),我國成年人患有精神心理問題的人口比例達(dá)17.5%[1],綜合醫(yī)院住院病人中30%~60%病人伴隨焦慮、抑郁等精神心理障礙[2],但83%的病人以軀體癥狀就診[3]。識別率低,漏診、誤診率高使人們對心理服務(wù)的需求逐漸增加,病人渴望得到心理上的關(guān)懷與幫助[4-5]。心理護(hù)理指在護(hù)理實(shí)踐中,護(hù)士以心理學(xué)知識和理論為指導(dǎo),以良好的人際關(guān)系為基礎(chǔ),按一定的程序,運(yùn)用各種心理學(xué)方法和技術(shù)消除或緩解病人不良心理狀態(tài)和行為[6],從而改善病人情緒和生活質(zhì)量。研究發(fā)現(xiàn),我國心理護(hù)理處于發(fā)展與完善階段,其工作體系與心理護(hù)理模式不斷創(chuàng)新,但未形成規(guī)范,缺乏系統(tǒng)、操作性強(qiáng)的心理護(hù)理評價(jià)工具,不能準(zhǔn)確評價(jià)護(hù)理人員實(shí)施心理護(hù)理措施后的質(zhì)量效果[7]。因此,本研究以“結(jié)構(gòu)-過程-結(jié)果”模型[8]為理論依據(jù),采用德爾菲法和層次分析法構(gòu)建心理護(hù)理質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系,旨在系統(tǒng)、客觀地評價(jià)心理護(hù)理工作成效,及時(shí)發(fā)現(xiàn)心理護(hù)理過程中存在的問題與不足,并指導(dǎo)其進(jìn)一步開展針對性和個(gè)性化的心理護(hù)理干預(yù)措施。

1 研究方法

1.1 成立課題小組 課題小組成員共8 名,其中碩士生導(dǎo)師1 名,從事護(hù)理管理和心理護(hù)理;護(hù)理部主任1名,從事衛(wèi)生管理和護(hù)理管理;門診心理咨詢專家3名,從事精神/心理衛(wèi)生,具有豐富的心理咨詢經(jīng)驗(yàn);心理護(hù)士1 名,接受過心理培訓(xùn)并取得國家二級心理咨詢師證書;碩士研究生2 名。課題組成員負(fù)責(zé)查閱文獻(xiàn),制定心理護(hù)理質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系初稿,招募專家并發(fā)放相關(guān)資料,分析專家意見并做出相應(yīng)修正。

1.2 Delphi 法

1.2.1 選擇函詢專家 專家納入標(biāo)準(zhǔn):①具有心理方面相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)的精神/心理衛(wèi)生、護(hù)理管理、臨床護(hù)理、護(hù)理教育專家;②對護(hù)理心理學(xué)知識熟練掌握,并參與過護(hù)理心理學(xué)研究;③工作5 年以上;④本科及以上學(xué)歷,中級及以上職稱;⑤自愿參與本研究并有較充分時(shí)間完成專家函詢。最終納入函詢專家36 名,實(shí)際33 名專家完成2 輪函詢,分別來自上海市、山東省、河南省、江蘇省、湖北省、湖南省、廣東省等多個(gè)地區(qū)。33名專家中,男3 人,女30 人;年齡36~59 歲,平均46.91歲;學(xué)歷:本科16 名,碩士12 名,博士5 名;專業(yè)領(lǐng)域:精神/心理衛(wèi)生19 名,護(hù)理管理7 名,護(hù)理教學(xué)2 名,臨床護(hù)理5 名;25 名專家接受過心理相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn);職稱:中級12 名,副高級9 名,正高級12 名;工作年限8~40 年,平均25.15 年。

1.2.2 初步擬定指標(biāo)草案并編制函詢問卷 基于“結(jié)構(gòu)-過程-結(jié)果”模型,前期查閱國內(nèi)外心理護(hù)理有關(guān)文獻(xiàn)及我國開展心理服務(wù)相關(guān)政策、文件,擬定出心理護(hù)理質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)草案,并邀請5 名專家進(jìn)行預(yù)函詢,采用專家會議法征求專家建議和意見,專家納入標(biāo)準(zhǔn)同函詢專家。根據(jù)專家意見修改指標(biāo)草案,形成第1 輪專家函詢問卷,包括致專家信、指標(biāo)主體、專家基本情況調(diào)查表。

1.2.3 專家函詢 研究者以紙質(zhì)版和電子郵件相結(jié)合的方式發(fā)放問卷,請專家盡量于1 周內(nèi)回復(fù)。第1 輪函詢問卷包括3 個(gè)一級指標(biāo)、16 個(gè)二級指標(biāo)、71 個(gè)三級指標(biāo),請專家采用Likert 5 級評分法對各指標(biāo)重要程度進(jìn)行評分,并設(shè)有專家意見修改欄,以方便專家提出修改意見或建議。第1 輪問卷回收后,由研究小組成員對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析,結(jié)合專家意見及指標(biāo)篩選標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行討論分析并匯總,將專家意見及修改結(jié)果反饋給專家,并進(jìn)行第2 輪專家函詢。指標(biāo)納入標(biāo)準(zhǔn)為同時(shí)滿足重要性賦值均數(shù)>3.5 分、變異系數(shù)<0.25、滿分比>20%[9]。本研究共進(jìn)行了2 輪專家函詢,專家意見趨于一致停止函詢。

1.3 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 采用Excel 2016 軟件和SPSS 22.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入及統(tǒng)計(jì)分析。采用均數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)差、變異系數(shù)、頻數(shù)、構(gòu)成比進(jìn)行統(tǒng)計(jì)描述;專家的積極性采用問卷回收率表示,權(quán)威程度采用權(quán)威系數(shù)描述,以專家權(quán)威程度≥0.7 為可接受范圍[10],協(xié)調(diào)程度用變異系數(shù)和肯德爾和諧系數(shù)表示。采用Yaahp 12.3 軟件進(jìn)行權(quán)重計(jì)算及一致性檢驗(yàn)。

2 結(jié)果

2.1 專家的積極系數(shù) 第1 輪專家函詢共發(fā)放問卷37 份,回收有效問卷36 份,有效回收率為97.30%,有12 名(33.33%)專家提出修改意見。第2 輪共發(fā)放問卷36 份,回收有效問卷33 份,有效回收率為91.67%,有4 名(12.12%)專家提出修改意見,說明專家參與的積極性較高。

2.2 專家的權(quán)威系數(shù) 專家的權(quán)威系數(shù)(Cr)由判斷依據(jù)(Ca)和熟悉程度(Cs)確定,Cr=(Ca+Cs)/2。判斷依據(jù)均值為0.893,熟悉程度均值為0.757,權(quán)威系數(shù)為0.825,權(quán)威系數(shù)>0.70,表明專家權(quán)威性較高,函詢結(jié)果具有可信性。

2.3 專家意見的協(xié)調(diào)程度 第1 輪專家咨詢協(xié)調(diào)系數(shù)為0.148,第2 輪為0.180,專家函詢協(xié)調(diào)系數(shù)稍低,可能與指標(biāo)條目較多等有關(guān),但經(jīng)顯著性檢驗(yàn)均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.01),說明專家的協(xié)調(diào)程度較高,指標(biāo)函詢結(jié)果可取。

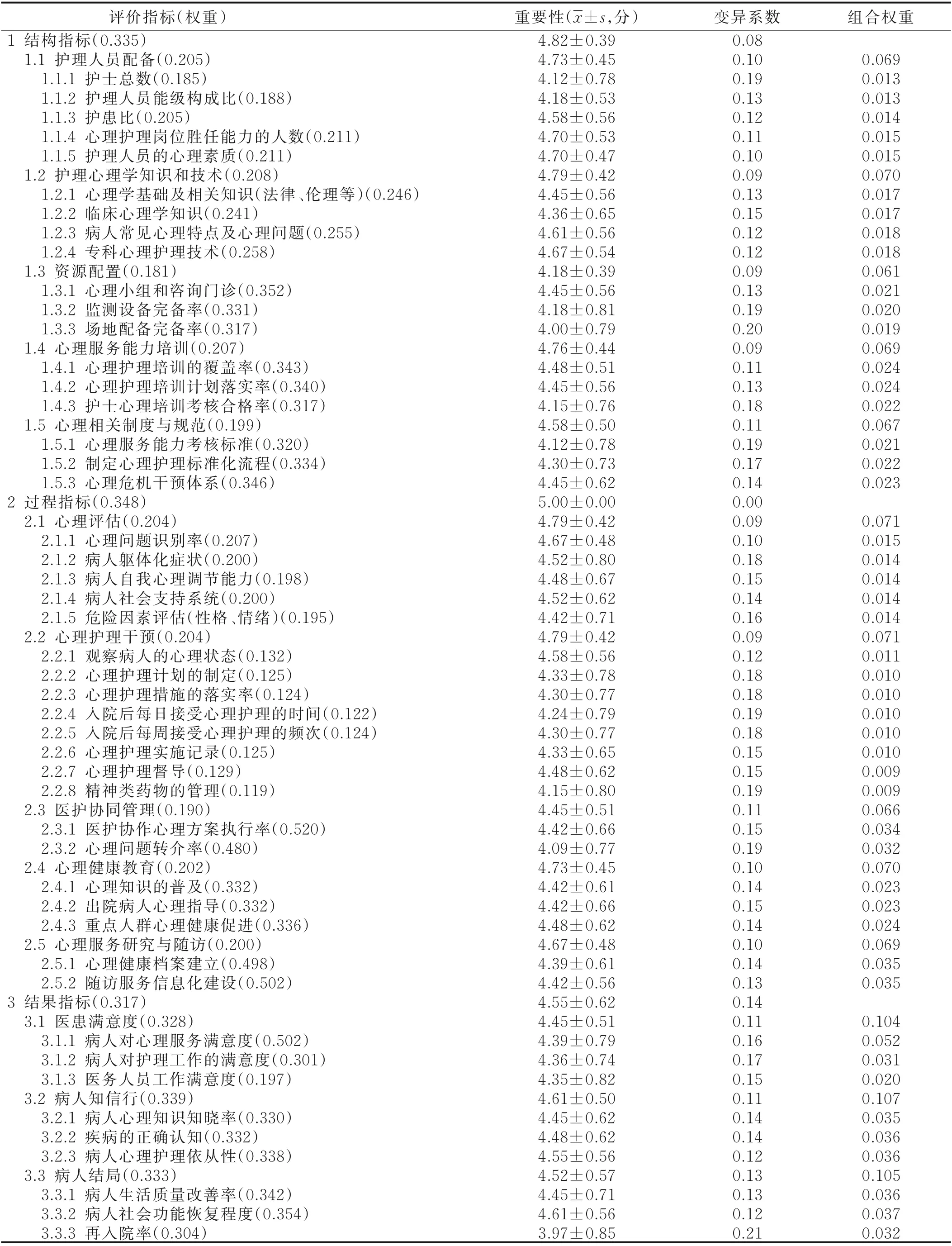

2.4 專家函詢結(jié)果 根據(jù)指標(biāo)篩選標(biāo)準(zhǔn),第1 輪專家函詢后刪除二級指標(biāo)“環(huán)境”“醫(yī)療資源”;將“隨訪管理”與“心理服務(wù)監(jiān)測和研究”歸納為“心理服務(wù)的研究與隨訪”,將“滿意度”修改為“醫(yī)患滿意度”,并在二級指標(biāo)修訂的基礎(chǔ)上結(jié)合專家意見,修訂相應(yīng)的三級指標(biāo),共調(diào)整三級指標(biāo)27 個(gè),其中刪除13 個(gè),修改8 個(gè),合并5 個(gè),增加1 個(gè)。第2 輪專家函詢后,一級指標(biāo)、二級指標(biāo)未修改,調(diào)整三級指標(biāo)7 個(gè),其中刪除3 個(gè),合并4 個(gè)。最終確定的心理護(hù)理質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系包括一級指標(biāo)3 項(xiàng)、二級指標(biāo)13 項(xiàng)、三級指標(biāo)47 項(xiàng)。采用層次分析法確定各級指標(biāo)權(quán)重,其所有層級一致性系數(shù)(CR)均<0.1,一致性較好。指標(biāo)的重要性賦值及權(quán)重見表1。

表1 心理護(hù)理質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系專家函詢結(jié)果

3 討論

3.1 心理護(hù)理質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系具有良好的科學(xué)性和可靠性 目前,國內(nèi)對心理護(hù)理服務(wù)質(zhì)量評價(jià)工具有限,未形成規(guī)范化體系。本研究通過文獻(xiàn)分析法、Delphi 法,以“三維質(zhì)量結(jié)構(gòu)”模式為框架,并以心理護(hù)理程序?yàn)橐罁?jù)構(gòu)建評價(jià)指標(biāo)體系;另外,Delphi 法與層次分析法結(jié)合,將專家主觀意見進(jìn)行量化,保證了函詢結(jié)果的科學(xué)性和可靠性。本研究函詢多個(gè)領(lǐng)域?qū)<遥粌H包括精神/心理衛(wèi)生方面,還有臨床護(hù)理、護(hù)理管理、護(hù)理教育等方面,旨在從多方面、多角度豐富指標(biāo)體系。其中75.76%的專家接受過心理相關(guān)知識技能培訓(xùn),函詢結(jié)果較可靠。2 輪函詢問卷的有效回收率均在90%以上,表明專家參與積極性較高,且均提出建設(shè)性意見。第2 輪專家權(quán)威系數(shù)為0.825,權(quán)威性較高。專家的協(xié)調(diào)系數(shù)經(jīng)顯著性檢驗(yàn)有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.01),且第2 輪的協(xié)調(diào)系數(shù)高于第1 輪,說明專家意見趨于一致,函詢結(jié)果可信。

3.2 構(gòu)建心理護(hù)理質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系的必要性 心理因素在疾病的進(jìn)展過程中均產(chǎn)生一定影響[11]。研究顯示,綜合醫(yī)院超過50%的就診病人合并焦慮、抑郁等負(fù)性情緒狀態(tài),涉及消化、神經(jīng)、心血管、呼吸、泌尿生殖、內(nèi)分泌、運(yùn)動等多個(gè)系統(tǒng),是軀體疾病發(fā)生或進(jìn)展的危險(xiǎn)因素[12]。加強(qiáng)心理護(hù)理、健全心理護(hù)理評價(jià)指標(biāo)體系是改善病人心理健康水平、降低危險(xiǎn)因素、促進(jìn)疾病康復(fù)的關(guān)鍵措施。構(gòu)建的心理護(hù)理質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系彌補(bǔ)了傳統(tǒng)心理護(hù)理評價(jià)的不足。目前,臨床常用抑郁和焦慮自評量表評定病人心理問題改善狀況。研究發(fā)現(xiàn),心理護(hù)理的實(shí)施對象是各專科病人,焦慮和抑郁量表只對病人心理問題改善情況進(jìn)行評價(jià),不能準(zhǔn)確評價(jià)護(hù)理人員實(shí)施心理護(hù)理措施的質(zhì)量效果[13]。因此,有必要在心理護(hù)理程序的基礎(chǔ)上制定全面、可測量的心理護(hù)理質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系評價(jià)心理護(hù)理的實(shí)施效果。

3.3 心理護(hù)理質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系的內(nèi)容分析 本研究確定的結(jié)構(gòu)指標(biāo)包括護(hù)理人員配備、護(hù)理心理學(xué)知識和技術(shù)、資源配置、心理服務(wù)能力培訓(xùn)和心理相關(guān)制度與規(guī)范5 個(gè)二級指標(biāo)和18 個(gè)三級指標(biāo),其中護(hù)理心理學(xué)知識和技術(shù)權(quán)重最大(0.208),與周詩雪等[14]研究結(jié)果相似,知識是基礎(chǔ),護(hù)理心理學(xué)基礎(chǔ)知識決定著護(hù)理人員能否將心理護(hù)理靈活有效地運(yùn)用到護(hù)理工作中。臨床不同病種病人心理特點(diǎn)不同,運(yùn)用專科心理護(hù)理技術(shù)以培養(yǎng)護(hù)理人員真正解決病人心理問題的護(hù)理能力。二級指標(biāo)中的護(hù)理人員配備和心理服務(wù)能力培訓(xùn)(0.069)組合權(quán)重相同,與郭翠英等[15]研究結(jié)果一致,心理護(hù)理會受到人員是否系統(tǒng)化、整體性培訓(xùn)以及人力資源配置的影響。目前,臨床護(hù)士的心理護(hù)理意識與知識技能水平較低,識別和解決病人心理問題缺乏信心。因此,加強(qiáng)護(hù)理人員專業(yè)化心理技能培訓(xùn)是提高心理護(hù)理質(zhì)量的重要前提條件。

本研究指標(biāo)體系中的過程指標(biāo)權(quán)重值最高(0.348),與王洪梅等[16-17]研究結(jié)果相似,將護(hù)理質(zhì)量的監(jiān)控點(diǎn)前移,強(qiáng)調(diào)重視過程控制對提高護(hù)理質(zhì)量的重要性。心理護(hù)理的實(shí)施過程具有復(fù)雜性,任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都將影響整體心理服務(wù)質(zhì)量水平。過程指標(biāo)包括心理評估、心理護(hù)理干預(yù)、醫(yī)護(hù)協(xié)同管理、心理健康教育、心理服務(wù)的研究與隨訪5 個(gè)二級指標(biāo)和20 個(gè)三級指標(biāo)。二級指標(biāo)中的心理評估(0.204)和心理護(hù)理干預(yù)(0.204)權(quán)重較高,臨床病人因病種復(fù)雜,恢復(fù)程度不一,病人承受的心理壓力較大,做好心理評估,制定個(gè)性化、多樣化的心理護(hù)理干預(yù)方案是節(jié)約醫(yī)療資源、減少住院時(shí)間和提高心理護(hù)理質(zhì)量的有效手段。三級指標(biāo)中的醫(yī)護(hù)協(xié)作心理方案執(zhí)行率權(quán)重較高,《精神衛(wèi)生法》提出,醫(yī)生要更加關(guān)注病人的心理狀態(tài)[18],定期評估和記錄住院病人和門診病人的心理和社會因素,與護(hù)理人員有效協(xié)作,提高整體護(hù)理質(zhì)量及病人的心理彈性[19-20]。心理健康檔案建立和隨訪服務(wù)信息化建設(shè)組合權(quán)重相等(0.035),建議臨床醫(yī)護(hù)人員對實(shí)施心理護(hù)理的病人,做好信息追蹤與記錄,完善護(hù)理方案,確保提供高質(zhì)量的心理服務(wù)。

本研究指標(biāo)體系中的結(jié)果指標(biāo)包括醫(yī)患滿意度、病人知信行和病人結(jié)局3 個(gè)二級指標(biāo)和9 個(gè)三級指標(biāo)。從病人的角度評估所提供的心理護(hù)理是否達(dá)到預(yù)期效果,有助于反饋評價(jià)心理護(hù)理效果,促進(jìn)心理服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。二級指標(biāo)中病人知信行權(quán)重最大(0.339),行為取決于態(tài)度,態(tài)度建立在對結(jié)果的了解上[21],病人心理護(hù)理的依從性與疾病信息需求和態(tài)度相關(guān)。三級指標(biāo)中,病人對心理服務(wù)滿意度權(quán)重較高,說明關(guān)注病人心理服務(wù)過程中的就醫(yī)感受,對提高心理服務(wù)工作質(zhì)量至關(guān)重要。三級指標(biāo)中還納入病人社會功能恢復(fù)程度,通過心理干預(yù)減輕病人的身心痛苦,改善病人的生活質(zhì)量和社會功能。

4 小結(jié)

本研究通過文獻(xiàn)回顧、專家會議及德爾菲法,在“結(jié)構(gòu)-過程-結(jié)果”三維質(zhì)量模型的基礎(chǔ)上,結(jié)合心理護(hù)理程序,構(gòu)建出包含人員構(gòu)成、組織機(jī)構(gòu)、心理評估與干預(yù)及效果評價(jià)等內(nèi)容全面的心理護(hù)理質(zhì)量評價(jià)指標(biāo)體系,為臨床綜合評價(jià)心理護(hù)理效果,開展針對性的心理護(hù)理提供指導(dǎo)。本研究的部分指標(biāo)經(jīng)預(yù)試驗(yàn),已檢驗(yàn)其臨床效果,下一步將開展指標(biāo)體系的實(shí)證研究,不斷完善指標(biāo)內(nèi)容,使評價(jià)指標(biāo)具有較好的臨床應(yīng)用價(jià)值。