臨清架鼓形成與發展的歷史尋蹤

高 悅

一、置于臨清民俗文化中的臨清架鼓

臨清市,地處山東省西北部,與河北省接壤。該地位于漳衛河與古運河的交匯處,保留著舍利寶塔、運河鈔關、鰲頭磯等明清兩朝的建筑。自古道,靠山吃山,靠水吃水。臨清市特殊的地理位置決定了臨清城的發展與京杭大運河的興衰更迭不可分割,明清時期是京杭大運河發展的鼎盛時期,臨清市“交通樞紐”、“商業都會”的地位也是在這個時期建立起來的。筆者分別于2019年11月至臨清架鼓傳承人家中詳細記錄樂器尺寸、2020年10月在臨清市的明清古跡中體會臨清的文化氛圍并參與架鼓教習所的學習、2020年9月—2021年9月多次在聊城古城區感受臨清架鼓演奏時的磅礴氣勢。

臨清架鼓發展最活躍的時候是在明清時期,與此同時臨清經濟、文化等方面的發展也處于鼎盛時期,這一切源于京杭大運河的漕運在明清時期匯通發達,促進了南北經濟之間的交流。經濟基礎決定上層建筑,經濟的繁榮帶動了臨清民俗文化的豐富多樣。歷史事實告訴我們,有交流才有發展,封鎖的城市、國家不會有長足的進步。元朝忽必烈下令開鑿會通河像是一劑強心針,打開了臨清地區向前發展的趨勢,盡管明末清初,臨清城經歷戰亂和疾病的侵擾,人員傷亡慘重,但是臨清特殊的地理位置決定了這個地方與京杭大運河的命運緊密相連。臨清運河鈔關作為“八大鈔關之首”在明宣德四年就已經設立,鈔關建筑群占地四萬平方米,現在仍有一部分保存完好。臨清鈔關占運河鈔關之首的地位可以看出,明清時期的臨清城過往人員之繁,經濟實力之厚,為臨清城民俗文化的發展奠定了雄厚的經濟基礎。

明清時期,臨清城的民間信仰呈現多元化的發展趨勢,位于古運河和漳衛河交匯處的臨清河神信仰尤為突出。黃河水患一直以來都是困擾明清兩朝官員的難題,臨清處于交通樞紐的位置,其經濟輻射力影響著周邊多個省會,漕運淤塞不僅導致南北方商品貨物無法進行正常的輸送,還會導致經濟發展停滯不前,因此,臨清河段的暢通顯得尤為重要。治水任務重,官員壓力更重,在宗教信仰濃厚的時代,能夠緩解壓力的方法就是求神拜佛,治水大臣將治理水患的希望寄托于神靈賜福,下令修建河神廟來祈求河神的保佑。山陜商人、江西商人等外來人口至臨清經商并定居于此,促進了臨清民間風俗習慣的多樣化。隨著寺廟道觀數目增多,廟會活動也日漸增加。民俗活動為臨清架鼓的發展提供生存空間,架鼓音樂氣勢磅礴、聲勢浩大、熱鬧非凡,廟會活動常聘請架鼓隊前來助威,似乎哪一家的架鼓敲得響,哪一家的廟會就辦得比別家漂亮。具有競爭意味的架鼓隊,且架鼓隊成員所獲收入是非常可觀的,因而吸引了大量的村民加入架鼓隊,這時候的架鼓隊可謂是人才輩出。運河漕運連接著運河文化的發展脈搏,隨著時代的進步,交通交流途徑發展多樣化,運河臨清段的漕運停止使用后重創了臨清城的經濟,架鼓隊經濟來源得不到保障,敲架鼓的隊員紛紛另謀生路,隨著歷史的推移,廟會活動漸漸地不再是主流文化,這直接影響架鼓隊的演出機會,二十世紀四五十年代時,僅剩四、五個架鼓社團仍活躍在大眾視線,“十年動亂”時期,架鼓文化更是受到了重創,直至今日,保存下來的鼓譜僅有六篇,鼓譜由更道街架鼓會演奏,程占吉、王玉亭記譜,均收錄在《中國民族民間器樂曲集成·山東卷》中。2006年,臨清架鼓會(原更道街架鼓會)被列為山東省首批非物質文化遺產。2020年,臨清架鼓以鑼鼓藝術入選山東省第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄推薦項目名單。得到政府相關部門的支持與保護,臨清架鼓雖再次活躍起來,卻難以重現當年盛況。

二、以“臨清架鼓”為研究對象的田野調查

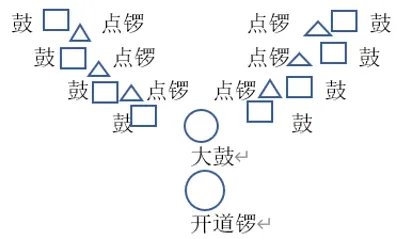

《中國民族民間器樂曲集成·山東卷》中對臨清架鼓記載道“架鼓”源于唐代“羯鼓”。古時“架鼓”稱為“羯鼓”,明清時期架鼓演奏多用于廟會時接神送神的儀式當中,接神送神時神靈塑像或牌位都放在專門定制的架子上,由數人像抬轎子一樣接送到指定地點,用于接神送神儀式中的“羯鼓”在這時改稱為“架鼓”。臨清架鼓隊演奏時大鼓聲音雄厚,中鼓、小鼓聲音穿透力強,數十個中鼓、小鼓為大鼓渾厚沉重的音響效果做填充,更顯架鼓演奏氣勢磅礴,響銅和镲清脆尖亮的聲音為架鼓震撼的氣氛做點綴。臨清架鼓隊中每一類樂器都有其不可替代的作用。1914年,德國人霍恩莫斯特和薩克斯首創了“霍恩莫斯特——薩克斯”體系樂器分類法,該體系以構成樂器的振鳴體發聲原理作為樂器分類原則,將世界上所有樂器分為“體鳴樂器”、“膜鳴樂器”、“氣鳴樂器”、“弦鳴樂器”和“電鳴樂器”五大類①。臨清架鼓隊的樂器由鼓、鑼(開道鑼和點鑼)、镲三種打擊樂器組成,分別將臨清架鼓隊的樂器置于該樂器分類法中,可清晰得出鼓類屬于“膜鳴樂器”,鑼類和镲均屬于“體鳴樂器”。

膜鳴樂器的音色效果受鼓身體積影響,體鳴樂器的音色受樂器材質和重量的影響,為保證演出時同類別樂器音色統一,整體演奏時達到要求的音響效果,架鼓隊所使用的樂器一直以來都使用固定的尺寸、材質及其體積,定制樂器的廠家也是由架鼓隊精挑細選的。臨清架鼓隊所用鼓的特點是鼓身矮而圓,另外學習架鼓時,有為適應兒童的身形特別訂做的兒童用鼓,與正常演出敲的鼓相比較,兒童鼓的鼓面直徑及周長則更為小巧。開道鑼和點鑼制作材質都使用“響銅”,兩者體積相差懸殊。鼓、鑼都是打擊樂器,除了樂器本體之外必不可少的就是“槌”,臨清架鼓對鼓槌、大鑼槌和點鑼槌的要求依舊是細致有講究的。無論是中鼓、大鼓還是小鼓,鼓槌都是采用統一的尺寸,老藝人要求鼓槌的材質必須是由棗木制成,鑼槌和點鑼槌則均為椿木制成。鼓槌形狀與常見的鼓槌有所不同,是一頭粗一頭細且兩頭直徑相差較小的圓柱體。開道鑼自重大,想要奏響開道鑼需要鑼錘相應地變得更為“壯實”,因此開道鑼的鑼錘短而粗,看起來厚重結實像是常見鼓槌的縮短加粗版。點鑼槌更像是一塊“戒尺”,是長方體的扁平狀。

近兩年,為非物質文化遺產能夠進入到大眾視野,得到更好的傳承與保護,聊城市組織臨清、冠縣、莘縣等多地非物質文化遺產項目到聊城古城區西大街進行展演活動,各地趕來的旅游團常駐足觀看。非遺展演活動一方面保護和傳承中華優秀傳統文化,另一方面促進了聊城市旅游業的發展。筆者于2020年9月—11月多次到古城區觀看非遺展演,所作記錄如下。作為山東快書演員的主持人往往能將展演活動氣氛帶動起來,主持人將每項非遺項目的節目介紹都編寫成快書段子,用說唱藝術的表演形式展現給觀眾,西大街整條街上,每隔幾步遠就安排一出非遺節目,主持人在報幕的間隙還會引領著觀眾參與到非遺項目的演出中,讓觀眾深入感受中國傳統文化的魅力。臨清架鼓每月參與五到六次的展演活動,因其磅礴氣勢常作為非遺展演的開場節目,架鼓的演出形式有“行街”、“圓場”兩種,作為開場節目的臨清架鼓常采用“圓場”(如圖1)的形式呈現給觀眾,演奏時,在西大街最東邊的游客都能夠聽到西大街最西邊的架鼓隊伍鼓聲震震。架鼓隊的鼓牌往往以連綴的形式出現,完整演奏六首鼓牌耗時較長,正式參加展演活動的時候,架鼓隊會根據游客的數量,靈活選擇鼓牌連綴數目。最常見的鼓牌連綴順序是【二十八宿】,【小排鼓】,【長鼓】,【滾鼓】。

圖1

通過聊城市古城區非物質文化遺產的展演活動,許多非遺項目映入大眾眼簾,臨清架鼓隊也慢慢地吸引了許多人來學習架鼓,為更好地傳承架鼓藝術,臨清架鼓會第四代傳人洪林先生在臨清市舉辦教習所,進行免費教學,不分男女老幼均可參加。筆者于2020年10月參與到教習所的學習中,接觸架鼓演奏技法時,體會到架鼓鼓點的復雜性與多樣性。架鼓藝人將鼓槌敲擊鼓面、鼓槌敲擊鼓邊、鼓槌互擊三種技法交替出現的鼓點節奏稱為“老扎子”,“老扎子”演奏時節奏輕快有跳躍感。教習所場地選在臨清鰲頭磯門前的小型廣場,燈光明亮,廣場上多是周圍散步鍛煉的居民,能夠花時間到架鼓隊駐足觀看或者參與架鼓學習的幾率要比來往行人停下來學習架鼓的幾率高。架鼓演奏時本就歡快熱烈,容易吸引群眾注意力,提高了吸收新學生學習架鼓藝術的可能性。

三、從田野調查收獲來看臨清架鼓的發展

田野調查是民族音樂學獲得研究資料來源的基本方式。毛澤東在《反對本本主義》中精辟地指出:“沒有調查就沒有發言權”。在進行民族音樂學研究時,學者選取某一種感興趣又有研究價值的音樂事象,對該音樂事象進行間接了解和直接觀察,將案頭作業與田野調查相結合,從而研究該音樂事象的文化內涵和藝術特點。案頭作業分為田野調查前的案頭作業和田野調查后的案頭作業兩種,田野調查前的案頭工作更加重要。認識一種新的音樂事象要從其來源、歷時發展、共時特點、音樂本體、后續利用等多個方面進行調查研究,充分準備的案頭工作是高效率田野調查的有效保障。無論是對傳承人的個別訪談還是對整個演出隊伍的集體訪談,準備不充分的田野調查工作會使調查者手足無措,也會給被采訪者留下不好的印象。“田野工作”是民族音樂學研究之最基本、最重要的方法。它以“田野”為對象,力求全面、客觀、準確、真實地揭示和闡述“田野”的文化意蘊②。

不斷轉換局內人與局外人的身份才能完整地體現所調查的音樂事象,田野調查可以說是一件十分有趣又十分嚴謹的學習活動。在以臨清架鼓為對象的田野調查中,筆者最開始是以觀眾的身份接觸架鼓藝術,而后親身學習架鼓藝術,體會架鼓學習中的困難和樂趣,將田野調查的收獲融入到后續的案頭工作中,更加客觀真實的研究臨清架鼓的文化內涵。

如果說自然景觀是旅游業先天具備的物質性條件,那么少數民族音樂歌舞則是旅游業后天具備的非物質財富③。非物質文化遺產本身蘊含著無限的文化魅力,中國優秀傳統文化體現在臨清架鼓、山東琴書等非物質文化遺產的展演活動中,將臨清架鼓的保護與傳承理念“活態”化,是保護傳承非物質文化遺產的有效措施。“活態”是指非物質文化遺產不僅具有“文化遺產”屬性,還應當在現實社會中繼續使用,使其原始使用功能適應當下的社會環境,從而實現臨清架鼓音樂文化的永續利用。

結 語

臨清民俗文化的多元化得益于京杭大運河漕運的匯通,臨清架鼓作為臨清民俗文化的重要組成部分,其生存土壤隨著運河漕運的衰落遭到破壞。2006年,臨清架鼓被列為山東省首批非物質文化遺產后,得到了政府相關部門的保護與經濟支持,為使架鼓藝術得到更廣泛的傳承,將架鼓藝術“活態”化,使其原始使用功能適應當下的社會環境,從而實現臨清架鼓音樂文化的永續利用。■

注釋:

① 吳艷.《中國樂器志·體鳴卷》讀后[J].音樂研究,2006.

② 王文韜.“田野”的困境——民族音樂學的當代實地調查方法芻議[J].交響(西安音樂學院學報),2015,(01):46-51.

③ 伍國棟,賈怡.經濟搭臺、文化唱戲——大理古城“洋人街”戲臺“天天有戲”調查[J].中國音樂,2008,(04):16-23.