肝爽顆粒對肝硬化和抑郁癥“異病同治”的網絡藥理學機制分析*

樊亞東 ,于爽 ,張曉雨 ,王麗 ,白立鼎 ,常軍 ,邊育紅

(1.天津中醫藥大學中西醫結合學院,天津 301617;2.天津中醫藥大學第一附屬醫院,天津 300381;3.天津市第二人民醫院,天津 300192)

抑郁癥是全球致殘的主要原因[1]。慢性疾病伴隨抑郁癥將引起自感健康、健康相關生活質量和治療依從性的進一步降低,并導致更高的死亡率[2-4]。肝硬化是各類慢性肝病的終末發展階段之一,目前其病死率在全球疾病死亡中排第14位[5]。相當比例的肝硬化患者存在情緒障礙,其抑郁癥的時點患病率約為17%~57%,越來越多的研究認為心理因素影響肝硬化患者的發展和預后[6]。在乙型肝炎導致的肝硬化患者中,抑郁癥發病率與肝硬化的嚴重程度呈正相關[7]。許多臨床證據支持肝硬化和抑郁癥的相關性,并推測兩者存在潛在的共同發病機制,但目前兩者共同機制尚未明確[8]。

肝爽顆粒化裁于逍遙散,具有疏肝健脾、清熱散瘀和軟堅散結的功效。多中心臨床研究報道[9]:肝爽顆粒可改善肝臟炎癥活動度和肝纖維化程度治療慢性乙型肝炎,且具有較好的安全性。系統評價結果顯示:肝爽顆粒對乙型肝炎肝硬化具有一定臨床療效[10]。肝爽顆粒的主方逍遙散具有明確的抗抑郁作用,肝爽顆粒在臨床應用時也具有較好的抗抑郁作用[11]。然而,肝爽顆粒治療肝硬化和抑郁癥共病的作用機制研究存在空白,尚未引起學者足夠關注。

網絡藥理學基于網絡生物學和多向藥理學,尤其適合揭示中醫藥的復雜作用機制。近年來,隨著疾病共同發病機制的探索逐步深入,網絡藥理學的方法也被引入其中。借助網絡藥理學方法探討中醫中藥“異病同治”的研究也逐漸興起[12]。因此,本研究通過網絡藥理學方法,初步探索和闡述肝硬化和抑郁癥發病之間的潛在機制聯系,并為肝爽顆粒“異病同治”治療肝硬化和抑郁癥的藥理學機制提供依據。

1 數據來源與方法

1.1 肝硬化和抑郁癥相關靶點獲取 以“cirrhosis”“liver cirrhosis”“hepatic Cirrhosis”“depression”“major depressive disorder”“MDD”等為檢索詞分別通 過 OMIM (http://www.omim.org) 和 Drugbank(https://www.Drugbank.ca/) 數據庫獲取肝硬化和抑郁癥相關靶點。

1.2 肝爽顆粒成分與靶點挖掘 使用TCMID(http://www.megabionet.org/tcmid/)、TCMSP (http://tcmspw.com)和 Batman-TCM(http://bionet.ncpsb.org/batman-tcm/)數據庫及相關技術平臺挖掘肝爽顆粒單味中藥的化學成分。在Batman-TCM數據庫中設置化合物靶點預測的閾值(score cutoff>20)篩選肝爽顆粒單味藥的潛在蛋白靶點。使用Uniport數據庫,限定物種為人,對篩選出的蛋白進行名稱規范轉化操作。將上述中藥化學成分靶點與肝硬化及抑郁癥靶點取交集,得到肝爽顆粒治療兩病的共同作用靶點。導入String Version 11.0平臺(https://stringdb.org/)構建蛋白相互作用網絡。選取分值>0.9分的高置信度區間蛋白,并根據自由度值(一個節點在蛋白互作網絡中與該點直接作用的節點的數目,自由度越大則其參與的生物功能越多)篩選藥物作用靶點。

1.3 相關靶點網絡分析與構建 使用Ingenuity Pathway Analysis(IPA) 軟件的“Core Analysis”和“Disease&Function”模塊分別對肝硬化和抑郁癥相關靶點進行通路和功能分析。進一步采用“Comparison Analysis”模塊尋找兩種疾病共同的通路和功能。將肝爽顆粒治療肝硬化和抑郁癥的共同作用靶點分別導入BioGPS和Genecards數據庫中獲得組織和亞細胞分布相關信息。對藥物作用靶點進行通路和功能注釋分析,并與肝硬化和抑郁癥共同發病機制進行比對,得到疾病治療的核心靶點及相關通路,并作“異病同治”網絡構建。

2 結果

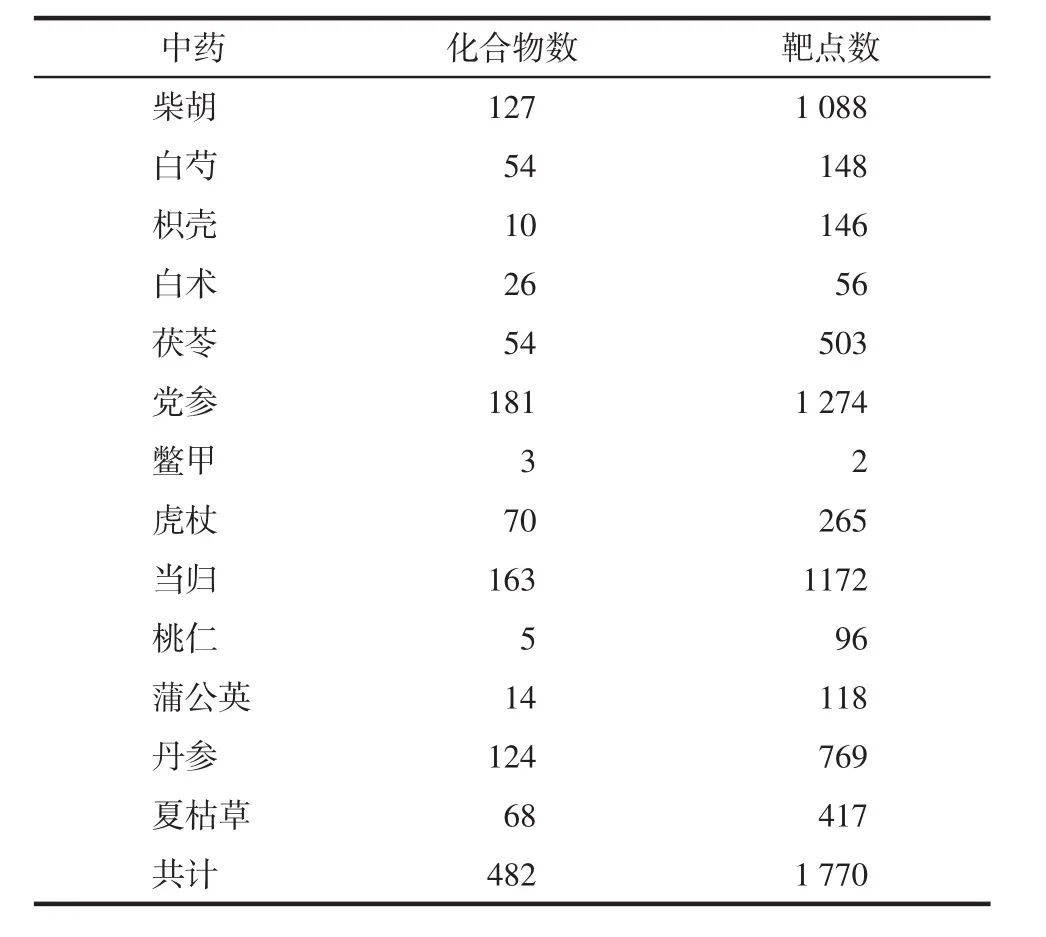

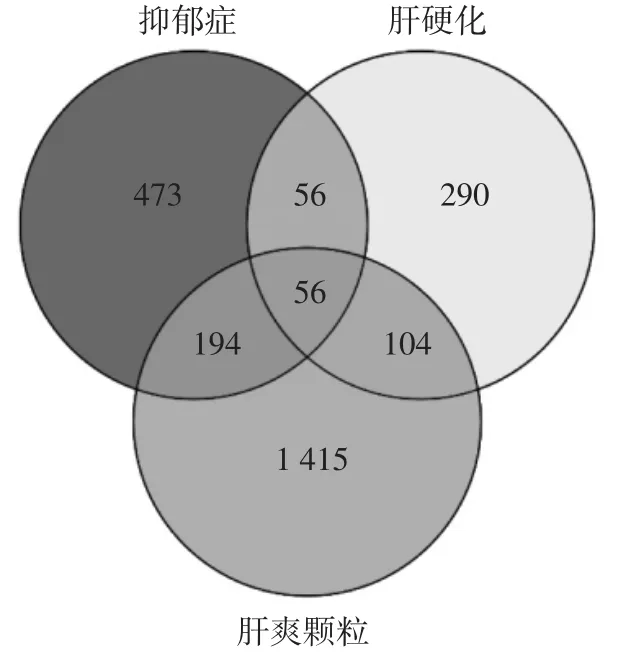

2.1 疾病靶點與肝爽顆粒作用靶點的獲取 檢索數據庫得到肝硬化和抑郁癥相關靶點,分別為779和506個。收集肝爽顆粒化合物成分和靶點信息見表1。將肝爽顆粒化學成分的1 770個靶點與肝硬化和抑郁癥靶點取交集,獲得肝爽顆粒治療兩病的56個共同作用靶點。見圖1。

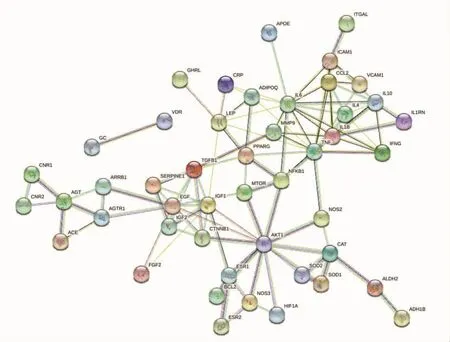

在String Version 11.0平臺進行蛋白互作網絡可視化,見圖2。根據自由度篩選得到47個關鍵作用靶點,見表2。

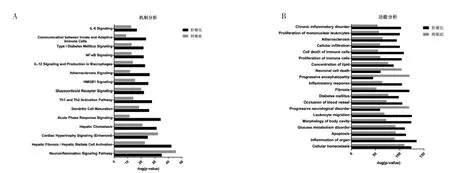

2.2 肝硬化和抑郁癥發病機制分析 將779個肝硬化相關靶點和506個抑郁癥相關靶點分別導入IPA分析軟件,通過軟件的“Core Analysis”和“Disease&Function”模塊分別進行通路和功能分析。通過“Comparison Analysis”模塊尋找密切相關的共同通路和功能,結果見圖3。

表1 肝爽顆粒化合物成分和靶點情況Tab.1 Ingredients and targets situation of Ganshuang Granules

圖1 肝爽顆粒、肝硬化和抑郁癥靶點情況Fig.1 Targets situation of cirrhosis,depression and Ganshuang Granules

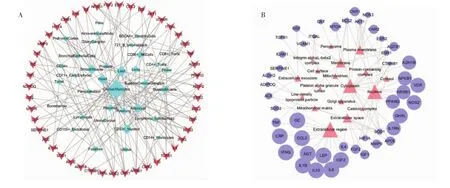

2.3 肝爽顆粒治療兩病共同作用靶點組織和亞細胞分布情況 將47個肝爽顆粒治療肝硬化和抑郁癥的關鍵作用靶點導入BioGPS數據庫,獲得其組織分布信息。為保證結果的可靠性,保留每個基因表達量較高的前5位組織,將組織分布信息導入Cytoscape軟件構建組織-靶點網絡,結果見圖4A。其中藍色菱形節點表示組織,節點表示度值大小,紅色V型節點表示靶點。

將上述47個關鍵作用靶點導入Genecards數據庫,獲取和保留confidence大于5的各靶點亞細胞分布信息。采用Cytoscape軟件構建亞細胞-靶點網絡,結果見圖4B。其中藍色圓形節點代表靶點,紅色三角形節點代表亞細胞結構。

圖2 肝爽顆粒作用靶點蛋白互作關系Fig.2 Interaction between target proteins of Ganshuang Granules

表2 56個作用靶點自由度情況Tab.2 Degrees of freedom of 56 targets

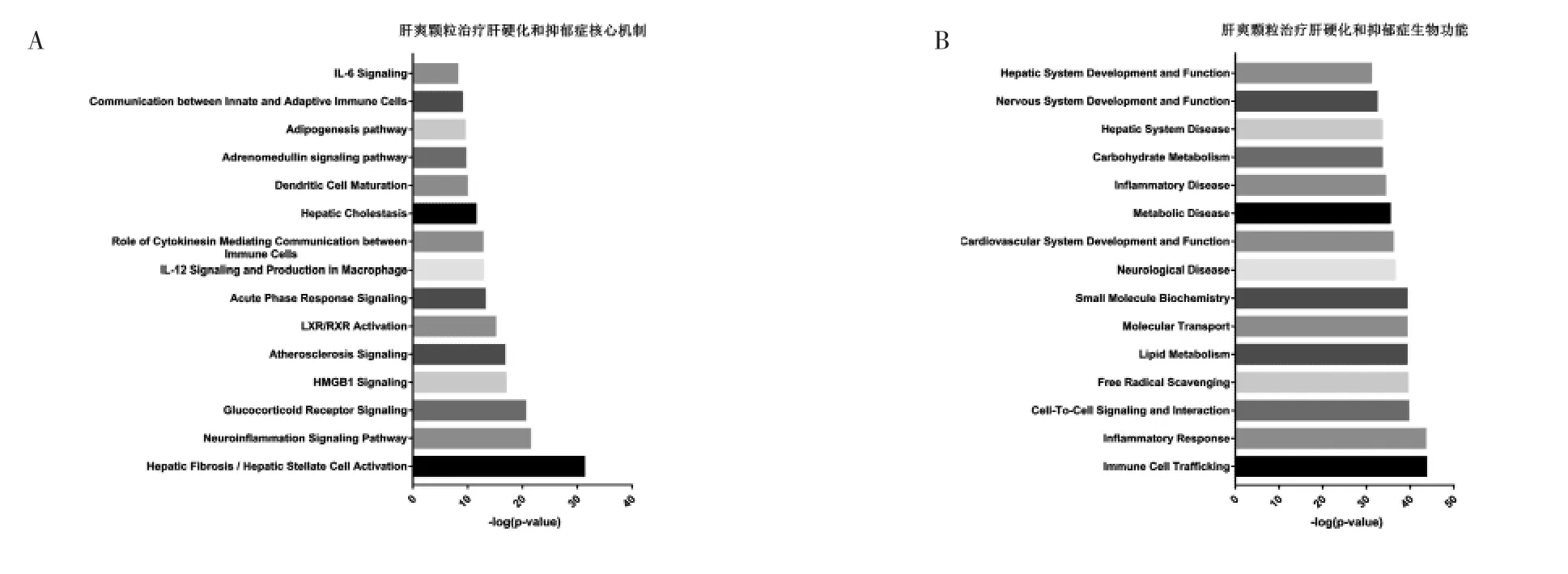

2.4 肝爽顆粒治療肝硬化和抑郁癥的作用機制和功能分析 將47個肝爽顆粒治療肝硬化和抑郁癥的關鍵作用靶點,導入IPA分析軟件進行核心機制和生物功能分析,見圖5。結果顯示:作用靶點富集于肝纖維化/肝星狀細胞活化、神經炎癥信號通路、糖皮質激素受體信號、HMGB1信號、動脈粥樣硬化信號、LXR/RXR激活、急性期反應信號、巨噬細胞白細胞介素(IL)-12分泌、細胞因子在調節免疫細胞間通訊中的作用、肝臟膽汁淤積等信號通路。

47個關鍵作用靶點在生物功能層面與免疫細胞轉運、炎癥反應、細胞間信號轉導、自由基清除、脂質代謝、分子轉運、小分子生化、神經學疾病、心血管系統發育和功能、代謝類疾病、碳水化合物代謝、肝臟疾病、神經系統發育和功能、膽臟系統發育和功能等均呈現較強關聯性。

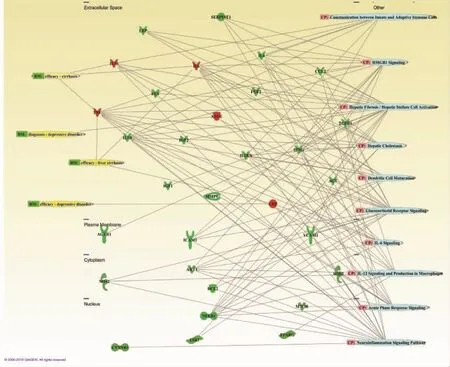

2.5 肝爽顆粒對肝硬化和抑郁癥“異病同治”網絡構建 通過比對肝爽顆粒網絡分析結果與肝硬化和抑郁癥的潛在共同發病機制和功能結果,尋找前十名重復機制及相關核心靶點,構建肝爽顆粒“異病同治”網絡,見圖6。綠色節點表示31個核心治療靶點,藍色節點為通路歸類,紅色節點是肝硬化和抑郁癥相關的診斷和治療生物標志物。

3 討論

肝硬化歸屬于中醫“鼓脹”范疇,基本病機為:情志不舒,肝氣郁結,氣機不利,以致血行不暢,瘀血壅滯肝之脈絡,肝氣橫逆乘脾,脾失健運,水濕不化,飲停腹中,終成鼓脹。抑郁癥歸屬“郁證”范疇,基本病機為氣機郁滯,導致肝失疏泄,脾失健運,心失所養,臟腑陰陽氣血失調。因此,中醫基礎理論中,氣機不暢,氣血失和,是肝硬化和抑郁癥發病的重要共同病機。

肝硬化是所有進展性和慢性肝病的最后階段。目前,免疫系統失調和系統性炎癥被認為是肝硬化自然史中涉及的主要生理病理通路。一些系統性炎癥相關的血清學指標和臨床參數已被作為評估肝硬化晚期的預后標志物[13]。研究發現[14],中樞神經系統和周圍免疫系統之間存在長期溝通與相互影響。抑郁癥的發生發展與免疫系統的破壞有關[15]。一方面,肝硬化患者體內炎癥反應增強,可導致神經炎癥,對涉及情緒調節的大腦區域產生神經毒性作用,導致抑郁癥狀[16];另一方面,因病情反復、治療周期長、費用高等問題,患者處于長期壓力暴露狀態,不但導致中樞神經系統和周圍免疫系統失衡,引起中樞神經系統炎癥相關免疫系統的激活與亢進,還將引起患者大腦結構和功能的改變,造成行為學的深刻改變,加速抑郁癥的發生發展[17-19]。肝硬化患者產生抑郁和焦慮等心理問題,引起患者治療依從性和治療預后差等問題,進一步導致病情惡化,形成惡性循環。

圖3 肝硬化和抑郁癥發病機制和功能分析Fig.3 Mechanism and function analysis of cirrhosis and depression

圖4 肝爽顆粒治療肝硬化和抑郁癥47個關鍵作用靶點的組織-靶點網絡(A)和亞細胞-靶點網絡(B)Fig.4 Tissue-target network(A)and subcellular-targets network(B)of 47 key targets for treatment of cirrhosis and depression of Ganshuang Granules

圖5 肝爽顆粒治療肝硬化和抑郁癥核心機制和生物功能Fig.5 Core mechanisms and biological functions of Ganshuang Granules in the treatment of cirrhosis and depression

圖6 肝爽顆粒治療肝硬化和抑郁癥“異病同治”網絡Fig.6 Network of treating different diseases with same method of Ganshuang Granules in treating cirrhosis with depression

肝硬化和糖脂代謝之間存在復雜的相互作用和因果聯系。肝臟在糖脂代謝中占據核心地位,任何病因所致的肝硬化均可影響肝臟調控糖脂代謝,易誘發或加重糖脂代謝紊亂[20]。大量研究顯示,糖脂代謝紊亂導致的代謝性疾病,對大腦功能會有不良影響,引起情緒障礙和認知損傷。薈萃分析顯示,代謝性疾病與情緒障礙間存在雙向聯系,提示抑郁癥會增加糖脂代謝異常發生風險[21]。因此,免疫功能失調、炎癥反應和糖脂代謝異常可能是肝硬化和抑郁癥并發的關鍵作用機制,未來可作深入探究。

肝爽顆粒主方逍遙散對抑郁癥具有較好的臨床療效,方中柴胡-白芍藥對具有明確的抗抑郁作用[22-23]。最近的一項研究,采用高效液相色譜分析初步分析肝爽顆粒中的化學物質含有:芍藥苷、虎杖苷、阿魏酸、柚皮苷、新橙皮苷、柴胡皂苷A、柴胡皂苷D、丹參酮ⅡA以及大黃素等,成分都具有明確的抗炎、抗抑郁和調節糖脂代謝的作用[24-25]。肝爽顆粒對肝硬化和抑郁癥“異病同治”網格構建結果顯示:抑制肝纖維化/肝星狀細胞活化和神經炎癥可能是肝爽顆粒治療兩病的重要基礎。涉及的相關通路如糖皮質激素受體信號、HMGB1信號、急性期反應信號、巨噬細胞IL-12分泌、肝臟膽汁淤積、樹突狀細胞成熟、固有免疫和適應性免疫細胞的互作、IL-6信號通路都與免疫調節和抗炎作用密切相關。提示肝爽顆粒治療肝硬化和抑郁癥涉及多靶點、多通路。篩選出的31個關鍵靶點是藥物治療兩病的核心靶點,涉及免疫調節、炎癥反應、脂質、碳水化合物代謝等眾多方面。如血清炎癥細胞因子腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、IL-1β、IL-6、C 反應蛋白(CRP)、干擾素(IFN)等異常增高可促進抑郁癥的發生發展[26]。TNF-α、IL-1β、IL-6、IL-10、IL-18、IFN-γ、轉化生長因子(TGF)-β1、金屬蛋白酶(MMP)9等細胞因子分泌異常,與肝星狀細胞活化和肝硬化的形成與發展密切相關。在中樞神經系統中,促炎細胞因子HMGB1可刺激小膠質細胞,釋放炎癥因子,引起慢性神經退行性病變,已成為抑郁癥治療的新靶點[27]。此外,HMGB1還可用于區分慢性乙肝患者纖維化情況。抑制HMGB1可降低炎癥、凋亡和纖維化,阻止慢性肝病向肝硬化進展[28]。值得注意的是:LEP、過氧化物酶體增殖劑激活受體(PPAR)-γ、mTOR、APoE、AKT1、胰島素樣生長因子(IGF)1、IGF2等糖脂代謝的相關調節靶點,是肝爽顆粒調節糖脂代謝、調控炎癥反應的關鍵節點,在治療網絡中具有重要價值。藥物作用靶點組織和亞細胞分布結果顯示:肝爽顆粒作用靶點多分布于心肌細胞、(胚胎)肝臟、平滑肌細胞、脂肪細胞、眾多免疫器官和細胞以及松果體、前額皮質及腦橋上,符合藥物治療肝硬化和抑郁癥的生理基礎。同時,結果提示:藥物可能通過外泌體、高爾基體及線粒體發揮藥效。已有研究表明[24],肝爽顆粒可通過抑制肝星狀細胞的活化以及抑制調節性T細胞的活化,發揮抗肝纖維化的作用。肝爽顆粒可有效改善慢性乙型肝炎患者肝功能,降低肝纖維化血清標志物水平,且在逆轉肝纖維化和減輕肝內炎癥和壞死方面具有較好療效[29]。這些結果表明肝爽顆粒具有調節免疫功能和抗炎作用,與本研究結果相符。

綜上所述,本研究采用網絡藥理學方法挖掘肝硬化和抑郁癥的潛在共同發病機制,闡釋中藥肝爽顆粒對肝硬化和抑郁癥“異病同治”的作用機制,為其臨床實踐提供了可靠的理論支撐。由于數據庫信息的不完善以及技術手段的不確定性,研究結果具有一定局限性,未來仍需對此進行深入挖掘及驗證。